|

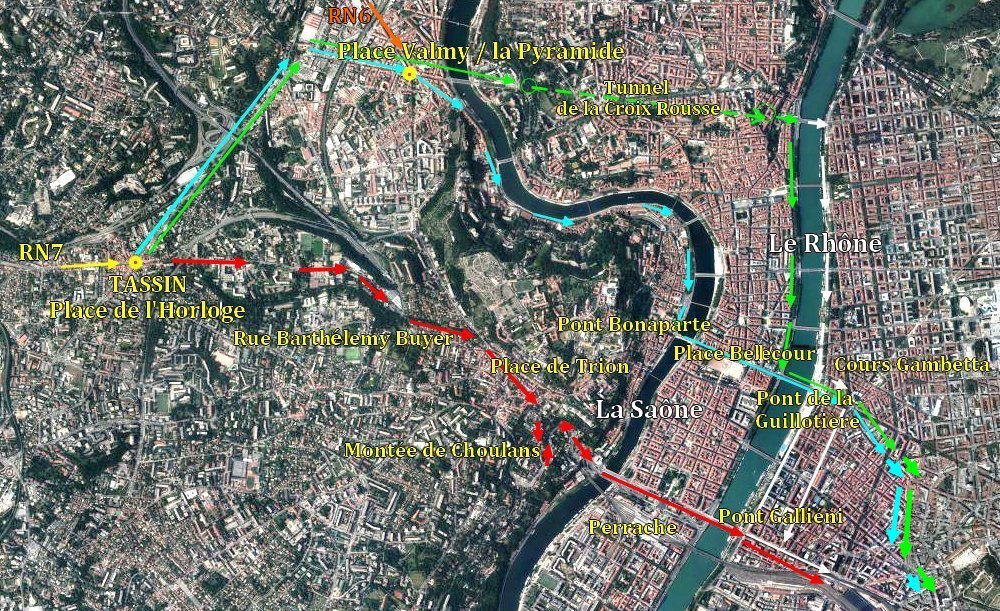

Traversée de Lyon troisième Tracé de 1973 à 1984

Distance à parcourir : 8.5 km

Page 01/ 01

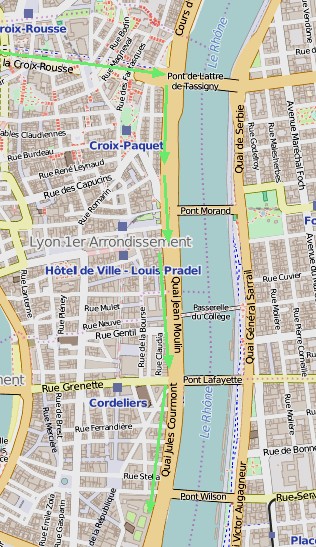

Lyon Ouest : On suivra le tracé vert.

Nous l'avons vu avec les tracés précédents,

les possibilités de traverser la ville de Lyon sont, somme toute, assez

restreintes.

Au Nord, le quartier de Vaise propose une entrée d'agglomération

en provenance du Bourbonnais (RN7) de la Bourgogne (RN6) ou de Bordeaux (RN89).

Au Sud le quartier de la Guillotière offre le choix entre les Alpes

(RN6) ou la Méditerranée (RN7).

La difficulté reste de relier le quartier de Vaise à celui de la Guillotière, en conservant un trafic urbain le plus fluide possible. Gageure ?

C'est ce que va tenter de résoudre le troisième

itinéraire proposé officiellement dès 1973, mais dans

la pratique déjà utilisé par bon nombre d'usagers, bien

avant cette année là.

En dirigeant l'important trafic routier venant de Vaise vers le tunnel de

la Croix Rousse inauguré en 1958, le parcours devrait ainsi désengorger

la circulation des quais de Saône encombrés,

et mener le trafic des Routes Nationales 6 et 7 directement sur la rive droite

du Rhône.

Du coup l'itinéraire précédent est déclassé et réaffecté en D407. (voir second tracé)

Sources et extraits :

La circulation routière dans l'agglomération Lyonnaise.

La circulation routières aux abords de Lyon.

Wiki-sara.

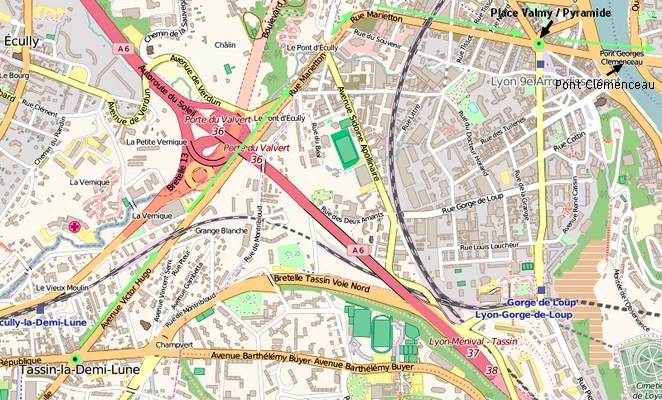

Comme pour les tracés précédents, le départ

débute à Tassin la Demi Lune : Place Pierre Auboin, rond-point

de l'horloge, qui pour le coup commence à nous devenir familière.

![]()

Ce troisième itinéraire reprend, dans sa première

partie, l'intégralité du tracé initial (1790 –1957) :

allant de Tassin la Demi Lune, jusqu'au quartier de Vaise : place Valmy /

Pyramide.

Je vous renvoie vers la description de ce secteur déjà parcouru

lors du premier itinéraire.

Place Pierre Auboin, rond-point de l'horloge en 1947. Image réactive.

On débute ce troisième itinéraire en suivant la même

direction que le premier tracé, par l'Avenue Victor Hugo.

En vert, le 3e tracé reprend l'intégralité du tracé

initial jusqu'à la place Valmy / Pyramide.

Place Valmy / Pyramide. En face, la Rue de Bourgogne, d'où arrive

la RN6. Image réactive.

A gauche, la RN7 direction le Casino de Charbonnières les Bains, par

la rue Marietton.

Revoici donc la place Valmy, ex place de la Pyramide dans le

quartier de Lyon/Vaise. C'est là que le nouveau tracé de 1973

prend la relève. ![]()

Au lieu de bifurquer à droite par la Grande Rue de Vaise (1er tracé),

continuons tout droit toujours rue Marietton, jusqu'à rejoindre la

Saône que nous franchissons sur le pont Georges Clemenceau.

La rue Marietton se prolonge de l'autre côté de la place,

direction la Saône. (à droite la Grande Rue de Vaise 1er tracé).

A gauche, l'emplacement d'anciens commerces qui feraient rêver plus

d'un collectionneur aujourd'hui. Image réactive.

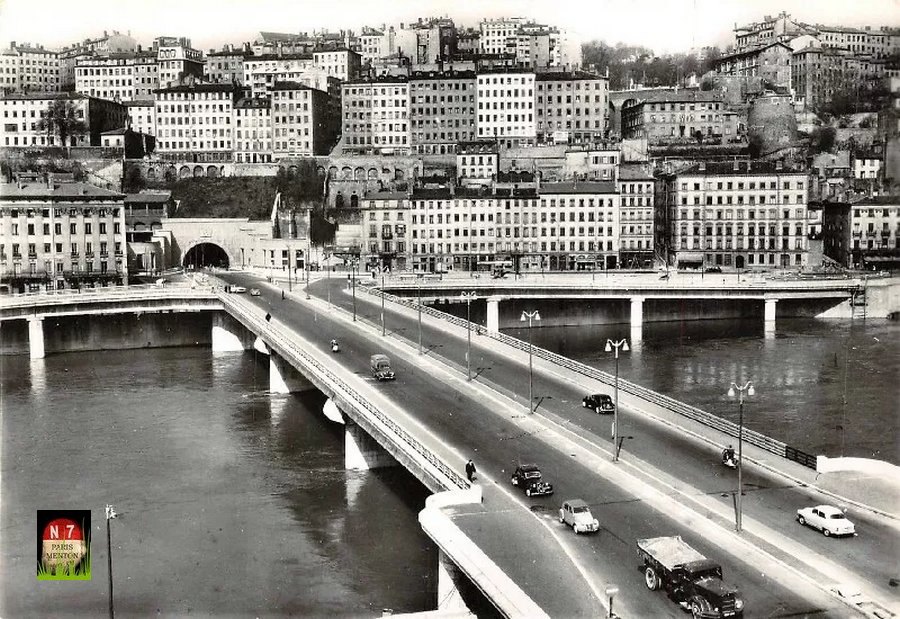

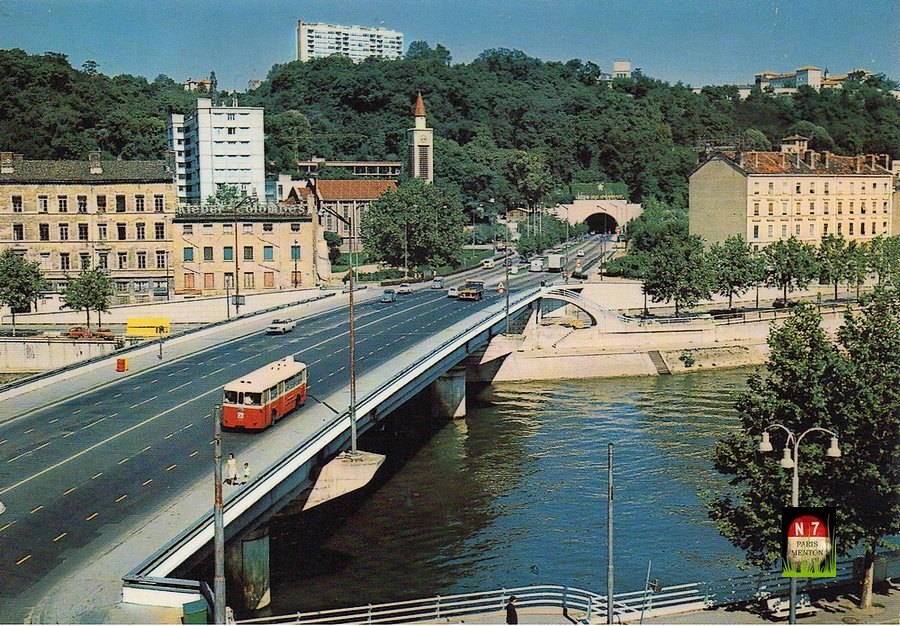

Le Pont Clémenceau sur la Saône, la courte avenue de birmingham

puis l'entrée du tunnel de la Croix Rousse.

Pont Clemenceau : Ce pont récent construit

en 1952, remplace l'ancien Pont Mouton, détruit partiellement en 1944

par les Allemands,

reconstruit en 1946 mais démoli une nouvelle fois en 1952 lors du percement

du tunnel de la Croix Rousse.

Il a été conçu dans l'alignement du Tunnel de la Croix

Rousse et de la rue Marietton, et non perpendiculairement à la Saône

comme tous les autres ponts de Lyon.

A l'origine il devait servir de pont autoroutier, et devait

recevoir un niveau supérieur ce qui explique la largeur des piles permettant

d'y apposer les supports du tablier supplémentaire.

Sur l'autre rive, après l'avenue Birmingham, voici

l'entrée du Tunnel de la Croix Rousse.

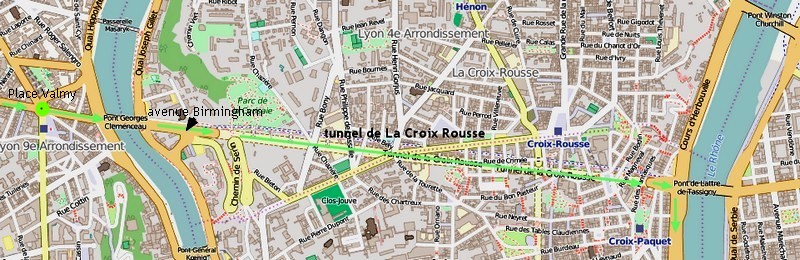

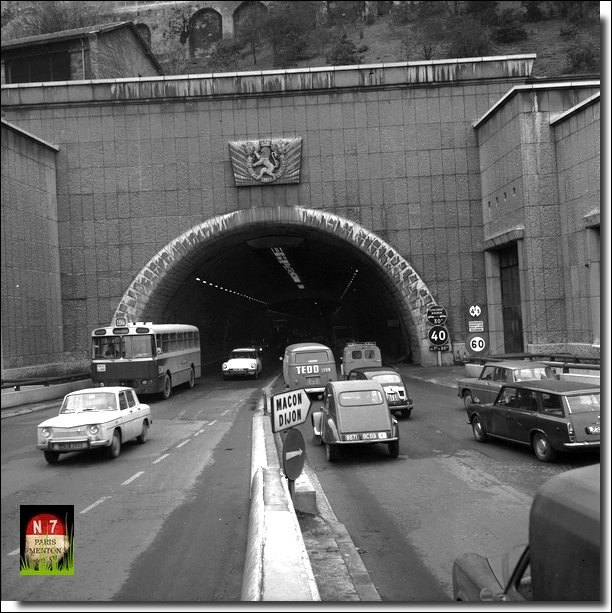

Tunnel de la Croix Rousse :

Dans les années 1930, et après plusieurs propositions,

le projet de Lucien Chadenson et de M. Thiollère, respectivement ingénieur

de la Ville de Lyon et ingénieur des Ponts et Chaussées est

adopté par la ville.

Le projet démarre au début de 1939 et se poursuit jusqu'en 1952,

année de l'inauguration.

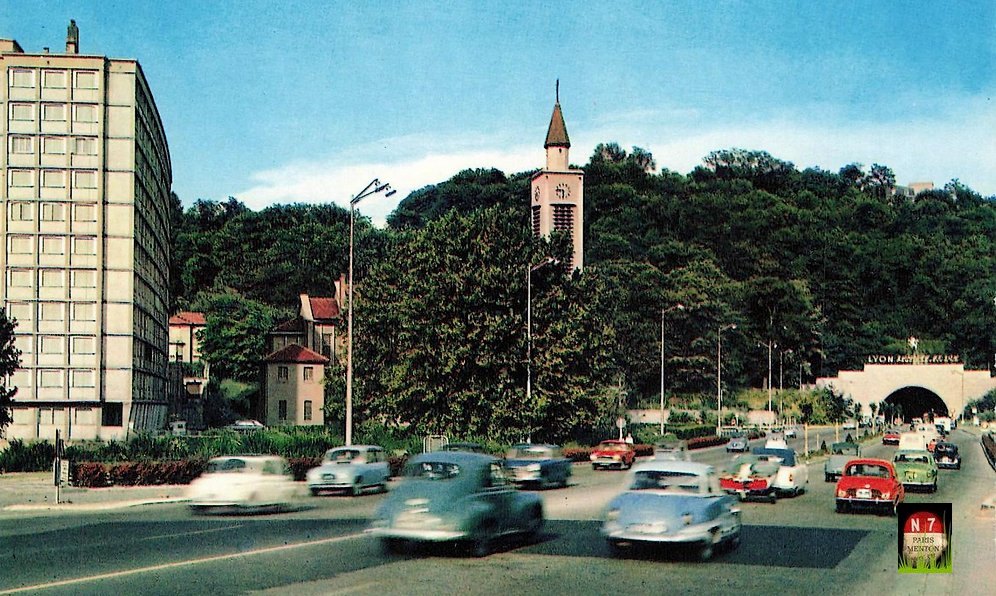

L'avenue de Birmingham, le clocher de l'église St Charles de Serin,

et l'entrée du Tunnel de la Croix Rousse.

Édifiée au XIXe siècle, l'église Saint-Charles

de Serin était alors située devant la future entrée du

Tunnel côté Saône.

L'église sera rasée en 1951 et reconstruite l'année suivante

à son emplacement actuel.

Inauguré par Edouard Herriot et par le Président

du Conseil Antoine Pinay, le 19 avril 1952, le tunnel répond à

un besoin important de la ville de Lyon de désengorger le secteur Terreaux

- Bellecour,

point de convergence de pas moins de douze routes nationales.

D'une longueur de 1 750 m , creusé à 80 m de profondeur sous le plateau de la Croix-Rousse, il met en relation les quais des bords du Rhône à ceux des bords de la Saône. (ou inversement)

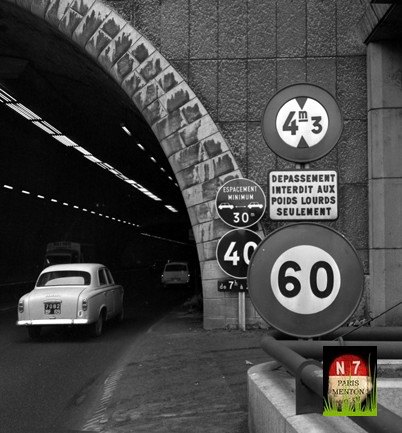

Entrée / Sortie du Tunnel de la Croix Rousse.

Le tunnel se situe à 80 m de profondeur sous le plateau de la Croix-Rousse. 125 000 kg d'explosifs ont été nécessaires pour le creusement par les 300 ouvriers du chantiers de 1940 à 1948.

1952, construction du Tunnel de la Croix Rousse, côté

Rhône.

Cliché Bibliothèque de Lyon

À partir de 1949, les puits de ventilation sont creusés et l'aménagement du tunnel se poursuit avec les éclairages, les revêtements et la signalisation entre autres.

Le tube, 2 x 2 voies pavées sans séparation centrale. Un muret

séparatif n'apparaîtra qu'en 1999.

Tunnel de la Croix Rousse 1963,

Cliché G.Vernard, bibliothèque de Lyon

Entrée / Sortie du Tunnel côté Rhône.

Court reportage vidéo sur l'inauguration du tunnel. Cliquez sur

l'image.

En 2009, débute le percement d'un tube supplémentaire

destiné à accueillir "les modes doux" (cyclistes,

piétons et transports en commun).

En 2012 le tube initial subit une restauration et une remise au norme qui

durera 10 mois.

Les deux tubes sont finalement ouverts en 2013.

Pour en savoir plus :

https://www.archives-lyon.fr/pages/tunnel_croixrousse

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunnels_de_la_Croix-Rousse

En route -

Attention dès la sortie du tunnel, il s'agit de prendre

immédiatement à droite sans traverser le Rhône.

Vous n'aurez pas le temps de tergiverser, et vous ne pourrez pas admirer,

derrière vous, le beau point de vue sur la colline de la Croix Rousse.

A la sortie du tunnel, prendre imédiatement à droite.

La Croix Rousse.

Nous voici le long des quais sur la rive droite du Rhône. ![]()

|

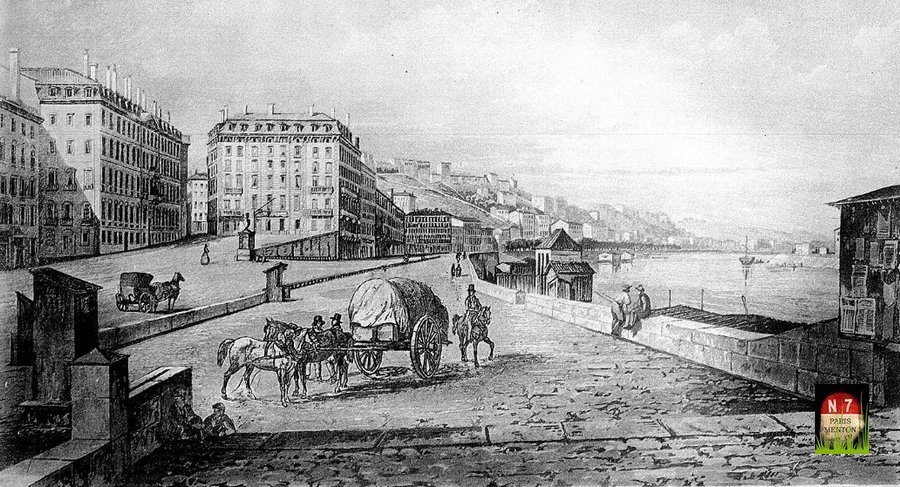

Quai André Lassagne, anciennement Quai St Clair : Au XVIIIe siècle, le Quai St Clair, avec ses riches

immeubles aux façades uniformes, passait pour être l'un

des plus beau quai d' Europe. Le quai St Clair, la promenade de Lyon. Image réactive. |

Ce quai et ces façades ont de tout temps fait l'admiration

des voyageurs en provenance d'Italie ou de la Bresse.

Au milieu de XXe siècle, avec la construction du Tunnel de la Croix

Rousse, le quai va subir une suite de réaménagements urbains,

et d'équipements de voirie, pas toujours très esthétiques.

Pendant l'entre-deux guerres, une partie de la foire de Lyon s'y tenait sous la forme de petits chalets de bois répartis le long du quai.

La Foire de Lyon, disparue depuis la fin du Moyen Âge,

renaît de ses cendres alors que l'Europe est plongée en plein

cœur de la Première Guerre mondiale.

En 1916, le projet de relancer la Foire de Lyon, né de la volonté

de concurrencer la Foire de Leipzig.

Une initiative portée par Édouard Hérriot, alors tout

jeune Maire de la ville.

Jusqu'en 1920, la Foire ne dispose pas d'un bâtiment qui lui soit dévolu.

Les locaux municipaux l'accueillent d'abord, puis des chalets de bois lui

sont destinés sur les grandes places, les cours, et les quais de la

ville.

Foire de Lyon quai St Clair en 1916.

Quai jean Moulin :

Nous voici quai Jean Moulin, anciennement quai de Retz, d'où l'on aperçoit l'actuel Opéra de Lyon construit par Jean Nouvel.

Tout d'abord simple chemin le long du Rhône, le quai fut créé en 1740 à l'initiative du Duc de Retz.

Le prestigieux quai de Retz, qui hébergea longtemps les maisons de soieries, constituait une agréable promenade le long du Rhône de plus de 10 mètres de large, agrémentée de trottoirs et d'une chaussée bordée d'arbres.

En 1947 le quai prendra le nom du préfet de la République et du résistant Jean Moulin.

http://lesruesdelyon.hautetfort.com/tag/quai+jean+moulin

Dans les années 1960, priorité est donnée à la circulation automobile.

De grands aménagements urbains sont entrepris.

Faute de place, un élargissement de la voirie est pratiqué réduisant d'autant la largeur du fleuve.

Pour ce qui est du stationnement automobile, des places de parkings sont créées sur les quais, souvent à l'emplacement des anciennes promenades dont les arbres sont sacrifiés sur l'autel de la bonne cause.

Avec l'élargissement et les réaménagements successifs

du quai, l'ancienne promenade a presque disparu et le quai a aujourd'hui perdu

tout son charme.

https://developpementdurable.grandlyon.com/download/renovation-historique-des-quais-du-rhone/

On remarquera tout de même de belles façades, notamment l'immeuble des soieries Rosset au n° 9 ou encore l'enseigne au Louis d'or au n° 14

https://fr.wikipedia.org/wiki/Quai_Jean-Moulin

Au Louis d'Or, 14 quai Jean Moulin. Image réactive.

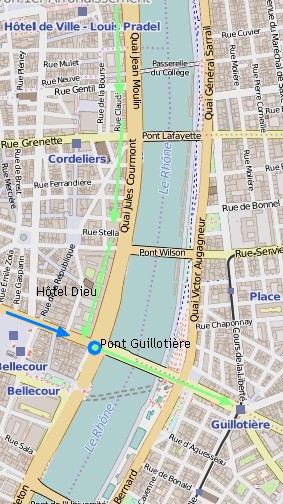

Dans la continuité architecturale des quais précédents,

le quai Jules Courmont nous amène jusqu'au pont de

la Guillotière, après avoir longé les 250 mètres

de façade de l'hôtel Dieu,

premier hôpital lyonnais, dont la présence est attesté

depuis 1184.

Les bâtiments actuels qui longent le Rhône sont

construits de 1741 à 1761 sur les plans de Soufflot.

Le grand dôme est achevé en 1764.

Quai Jules Courmont, ex quai de l'Hôpital.

C'est ici que furent réalisées en 1896 les toutes

premières radiographie par le docteur Etienne Destot juste après

la découverte des Rayons X par le physicien allemand Wilhelm Röntgen.

L'hôpital devient en 1923 le second centre anticancéreux français.

C'est également en ces murs, qu'au XIXe siècle eurent lieu les premiers essais de transplantation d'organes, mais hélas sans succès.

L'hôtel Dieu, fermé puis désaffecté en 2010, est aujourd'hui transformé partiellement en hôtel de luxe, il héberge également quelques activités tertiaires, des halles, des restaurants, un musée.

|

|

Allez, Restons sur les extérieurs, de façon à

franchir le pont sur notre gauche. ![]()

Reconnaissez -vous le lieu ? Nous sommes déjà

passé ici lors de la visite du tout premier tracé.

(voir la description du tracé initial)

A droite : la rue de la Barre et à gauche le pont de la Guillotière.

A la jonction du premier tracé 1790 - 1957 et du troisième

tracé 1973 - 1984

Notre trajet post 1973 est pour ainsi dire bouclé, puisque

pour gagner la route de Vienne, il suffit de continuer sur les traces du premier

tracé,

par les étroites rue de la Guillotière, ou plus aisément

rejoindre le second tracé par la rue de Marseille puis l'avenue Berthelot

(voir le second tracé).

La Route de Vienne point de jonction de toutes les traversées de Lyon.

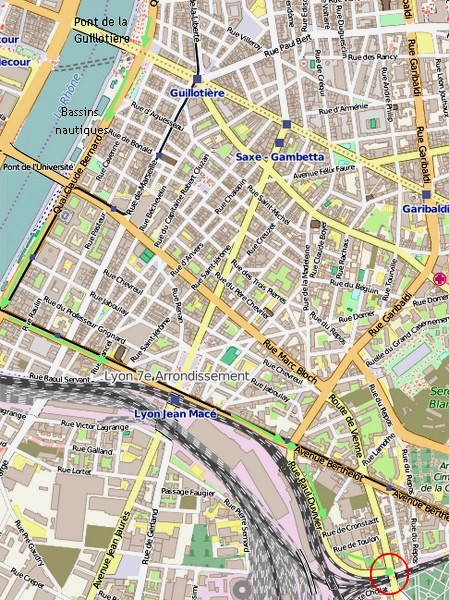

Traversée alternative :

Au fil des décennies, avec la multiplication des parcours

proposés par les municipalités successives pour leur traversée

de Lyon,

l'automobiliste ne se restreignait plus à un seul et unique itinéraire,

mais composait son propre transit en exploitant au mieux les nombreuses possibilités

offertes.

En témoigne, par exemple, cette alternative au troisième tracé

(tracé blanc) :

Suivons les quais de la rive gauche du Rhône, tout en

enfilade d'hôtels particuliers, de promenades, d'alignement de façades

XIXe, de larges chaussées arborées,

d'ornementations architecturales, de bâtiments parfois austères,

de parcs ombragés et des squares en bord de Rhône agrémentés

de bancs, de statues, de buvettes.

Une balade bien sympathique, bien moins stressante que les itinéraires

précédents.

Il en sera ainsi des quais de Serbie, du Général

Sarrail, de Victor Augagneur, qui croise le premier

tracé venant du pont de La Guillotière,

poursuivant par le quai Claude Bernard qui circule entre

la piscine du Rhône et les bâtiments de l'université de

Lyon 2 (lettres et les sciences économiques) et Lyon 3 (droit, sciences

politiques, économie et langues),

jusqu'au pont Gallieni, où nous retrouvons le second

tracé et l'avenue Berthelot à gauche.

Les bassins nautiques du quai Claude Bernard.

On suit toujours le tracé blanc

L'avenue Berthelot que l'on peut parcourir jusqu'à prendre

à droite les directions de Moulin à Vent et Grand Trou par la

peu engageante rue Paul Duvivier,

qui nous mènera enfin Route de Vienne, point de jonction de toutes

les traversées de Lyon de 1790 à 1984.

La morne rue Duvivier se refait une beauté, adieu les entrepôts

désaffectés et les terrains vagues. Image réactive.

La Route de Vienne point de jonction de toutes les traversées de Lyon.

En 1984, la RN7 disparaît du centre-ville de Lyon grâce

à des raccordements directs à l'autoroute A6 au nord, au Boulevard

Périphérique Lyonnais, et à la nouvelle RN383 au sud.