|

|

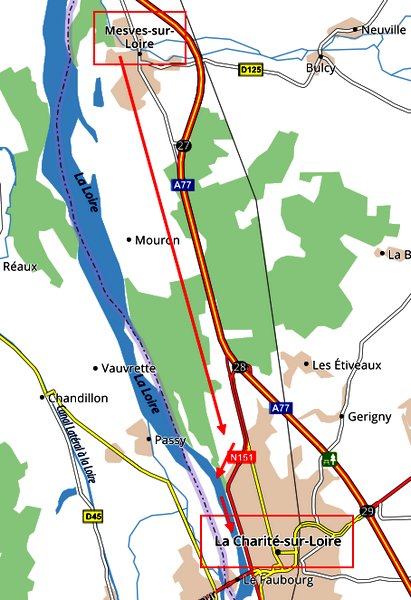

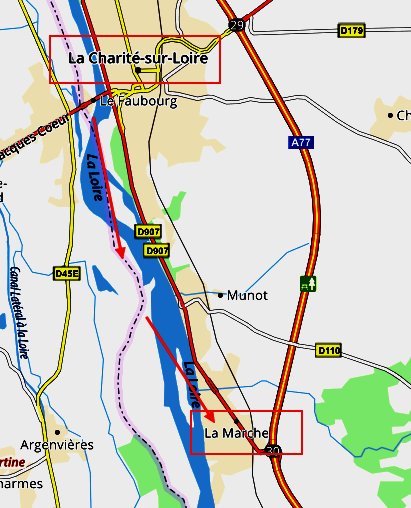

1 / 5 (Pouilly sur Loire) - Mesves sur Loire - La Charité sur Loire - La Marche - Barbeloup - Tronsanges → |

Vous l'aurez compris, suivre exactement le tracé

originel de la route nationale 7 va s'avérer, tout au long

de cette étape, assez difficile.

Suivre le tracé de l'ancienne route nationale

7 revient, par endroits, à emprunter l'autoroute A77 et éviter

les villes et les villages anciennement traversés.

On ne tarde pas à aborder, sur la gauche, le

Clos Blanc Fumé du Vieux Framboisy, dont l'auberge située

aujourd'hui à proximité de l'autoroute, proposait

la dégustation de son Pouilly fumé local.

Après un court parcours le long de la berge, voici le Relais

de Pouilly, un Logis d'étape 3 étoiles. http://www.relaisdepouilly.com/

L'autoroute A77 s'éloigne de notre route qui

est maintenant bordée par deux belles rangées d'arbres.

Mesves sur Loire Km 0205

|

|

En route - On quitte Mesves en empruntant une courte section

de D907 (ex N7), avant de rejoindre l'A77.

|

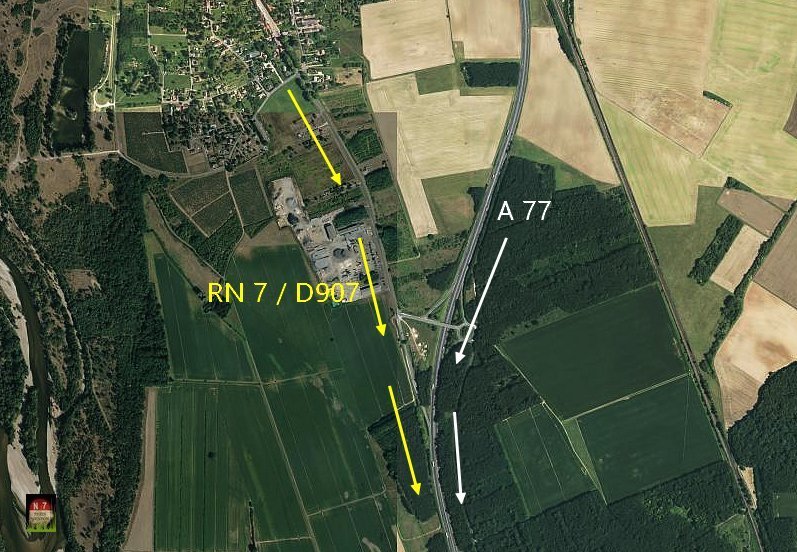

Vue aviation actuelle de la jonction entre l'ancien tracé

et l'A77.

Vue aviation de 1a route nationale 7 en 1957.

Image réactive.

Pourquoi ne pas tenter l'expérience du Motel ? (photo

phil Andre)

En route -

L'autoroute A77 mérite bien son nom d'autoroute de l'Arbre.

Nous voila en pleine nature.

Justement, sur la gauche, voila le Motel des Broussailles, situé

lui aussi en pleine nature.

Un charme désuet qui n'a rien pour déplaire, bien

au contraire.

Un établissement de plain pied, avec possibilité de

garer la voiture devant la porte de sa chambre.

Un concept bien sympa, dans un lieu boisé et vivifiant.

Un petit air d'Holiday camp, vous ne trouvez pas ?

https://www.facebook.com/Motel.A77/

L'autoroute amorce une courbe qui nous éloigne du tracé

rectiligne de l'ancienne route.

Pour poursuivre par l'ancienne nationale 7, il nous faut emprunter

la sortie n° 28 vers Bourges et la Charité sur Loire.

Sur ce secteur, l'ancienne RN7 déclassée a été renommée en N151.

Image réactive présentant le tracé de route

1957 avec le tracé actuel.

Une fois atteinte la petite zone commerciale, notre

route bifurque sur la droite en direction du bord de Loire.

Pourtant la continuité rectiligne de la route pourrait nous

induire à penser que l'ancien tracé de la route nationale

se poursuivait tout droit. ![]()

La route nationale 7 bifurque sur la droite, délaissant pour

une fois son tracé rectiligne.

Sur ce point nous n'avons pas tort. Du moins jusqu'en

1840.

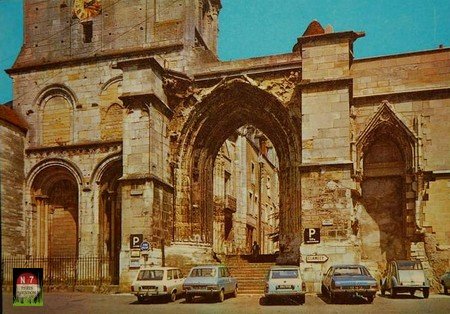

Avant cette date la route royale qui relie Paris à Nevers,

se poursuit effectivement tout droit, jusqu'à se perdre dans

les méandres des rues du centre de La Charité sur

Loire.

La route royale y suit un dédale de ruelles biscornues et

se heurte aux ruines de l'église médiévale.

On projette donc de raser l'église médiévale

afin de modifier le tracé de la future route.

L’église Notre-Dame de la Charité-sur-Loire

est pourtant un véritable trésor.

Bâtie à la fin du XIe siècle, c’était

l’une des plus grandes églises de France.

Ce chef-d’œuvre de l’architecture romane a vaillamment

survécu au passage du temps.

Mais cela ne semble pas émouvoir les urbanistes du XIXe siècle,

qui n'ont que faire des vieilles pierres et de leur passé

médiéval.

Ce n’est pas le cas de l’écrivain

Prosper Mérimée qui se passionne pour les édifices

anciens, au point que, pour les protéger, il est devenu inspecteur

des Monuments Historiques.

Scandalisé par ce nouveau projet de route, il s’interpose,

proteste, et exige la modification du tracé pour épargner

l’église.

A force de bataille, il obtiendra finalement gain de cause. La route sera effectivement détournée du centre ville et passera dès lors pas les bords de Loire.

Source et extraits. https://www.bourgogne-tourisme.com/mag/la-charite-merimee

Une de plus.. en moins. Photo JF Lobreau

En route -

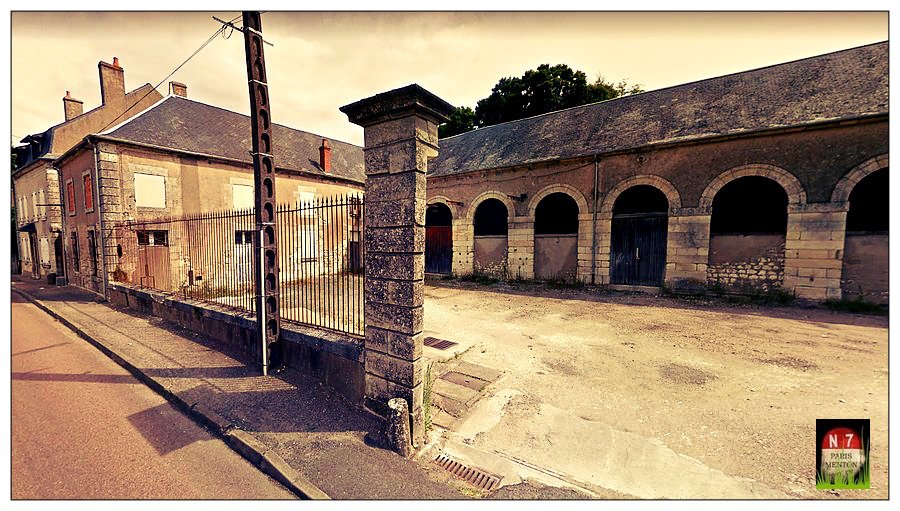

A droite les entrepôts de l'ancienne Scierie

de Vauvrilly, spécialisée pendant de longues années

dans le parquet, mais également dans la découpe de

cercueils.

"De la belle ouvrage", autre chose que les entrepôts

d'aujourd'hui.

La Scierie Vauvrilly, à l'entrée de la Charité

sur Loire.

Un virage à gauche, la Loire, nous voici Quai Maréchal Foch, à la Charité sur Loire.

Un peu d'histoire :

La cité historique et monastique, traversée par le grand chemin Royal de Paris à Lyon, est une étape importante pour les pèlerins en route sur les chemins de Compostelle.

A l'origine, la bourgade se dénomme Seyr. Elle est composée

de quelques modestes habitations autour d'un gué sur la Loire.

Un sous-diacre y fonde une église dédiée à

la vierge et un monastère soumis à la règle

de Sainte Basile.

En 1059, les bâtiments de l'ancienne église sont offerts

à l'ordre de Cluny qui y fonde un prieuré autour duquel

la ville va se développer plus amplement.

Le monastère s'enrichit rapidement. Au XIIè siècle

son église Notre Dame devient la deuxième plus grande

église de la chrétienté après celle

de Cluny.

En 1520, le simple gué sur la Loire est remplacé par un pont de pierre. Il est aujourd'hui, l'un des plus anciens et des plus beaux pont le long de la Loire.

Au Moyen-âge, la ville est fortifiée.

La Guerre de Cent ans, puis les Guerres de religion vont peu à

peu affaiblir la cité, place stratégique sur la Loire

entre la Bourgogne et le Berry.

En 1559, un gigantesque incendie va précipiter la ruine du

monastère, ravageant la totalité de la nef, une grande

partie du prieuré et de la ville.

Après la Révolution, le prieuré, vendu comme

Bien National est intégré dans le tissu urbain.

Certains bâtiments seront occupés par des particuliers

et des commerçants.

Sources :

http://www.lacharitesurloire-tourisme.com/La-cite-monastique

http://cem.revues.org

https://journals.openedition.org/cem/11369#tocto1n1

La ville est depuis le Moyen-âge une étape

obligée pour de nombreux pèlerins, allant de l'est

vers l'ouest, vers Saint-Jacques-de-Compostelle, ou du nord vers

le sud, vers Rome voire Jérusalem.

La tradition veut qu'ils aient pris l'habitude de profiter de «

la charité des bons pères » donnant ainsi son

nom à la ville.

La cité ligérienne se situe sur la voie de Vézelay

ou « Via Lemovicencis » et cultive encore aujourd'hui

un sens certain de l'hospitalité.

Et notre Route Nationale dans tout ça ?

Antérieurement à 1840, la route Paris-Lyon-Antibes

qui traverse toute la ville présente de nombreux inconvénients.

Pour y remédier, le Conseil municipal de l'époque

imagine le tracé d'une voie plus accessible, sorte de diagonale

qui devait passer entre la nef et la tour Sainte-Croix,

pour rejoindre la rue des Hôtelleries, (rue où

se concentraient l'ensemble des auberges pour les visiteurs et les

pèlerins) sacrifiant ainsi l'ensemble prieural.

Prosper Mérimée, (1803-1870), écrivain et

premier inspecteur des Monuments Historiques, s'opposa à

ce projet et imposa le tracé d'une route longeant la Loire,

dont la construction fut entreprise à partir de 1840. C'est

cette route que nous empruntons toujours aujourd'hui.

Source : Les Annales des Pays Nivernais n° 81

En route le long du quai -

Face au fleuve, un garage - station service désaffecté.

Borne hectométrique. Photo JF Lobreau

Jusqu'en 1984, date de cessation de son activité,

il n'était pas bien ragoûtant de traîner en face

de ces bâtiments qui abritaient l'abattoir de la Charité

sur Loire.

Aujourd'hui le lieu transformé, conserve les éléments

architecturaux du passé.

Il est converti en halles / épicerie où les producteurs

locaux proposent un grand choix de fruits et légumes, de

fromages, de bières, de l’épicerie fine, des

biscuits artisanaux, du pain bio..

Priorité aux circuits courts et transformation réussie.

Pourquoi ne pas vous y arrêter ?

https://www.facebook.com/leshallesdeloire/

Les anciens bâtiments avant leur transformation.

A cet endroit de la route il n'était pas rare d'observer

une longue file d'attente sur le quai de Loire.

Le franchissement du croisement avec la route de Bourges au niveau

du pont provoquait à l'époque d'incessants ralentissements.

Ce qui laissait aux touristes, tout le loisir d'admirer le pont.

![]()

Une histoire de pont :Retracer l'histoire du Grand Pont de la Charité sur Loire, peut s'avérer complexe au vu du manque de documents d'archive traitant le sujet.

De plus les historiens se sont parfois empressés de délivrer des informations erronées, que des confrères tout aussi zélés ont colportés au fil des siècles, sans plus de vérifications.

Faisons le tri et voyons ce que nous pouvons en déduire aujourd'hui.

Le Pont de pierre au croisement avec la route de Bourges.

Le Grand Pont sur la Loire, sur lequel passe aujourd'hui la RN 151, relie le centre ville à l'île du Faubourg de Loire, qui est un quartier de la Charité sur Loire.

Récemment restauré, on lui a adjoint une passerelle métallique "démontable" (site classé UNESCO oblige) pour "mode doux" comprenez par là pour piétons et vélos.

Du coup le charme n'opère plus. Nous resterons donc sur d'anciennes photos.

Nous voici au milieu du pont, vue vers la vieille ville.Un second pont en ciment armé, dénommé Pont du Berry, franchi le second bras de Loire ou le "Petit Chenal" et relie l'île du Faubourg à la Chapelle Montlinard dans le département du Cher.

L'âge médiéval :

On considère généralement que les ponts du moyen-âge, tels qu’ils sont implantés aujourd’hui, succèdent à un passage à gué, sans qu'une date précise ne puisse être avancée.

La configuration du lit de la Loire ne permet pas d’identifier clairement la présence d’un gué.

Mais celui-ci a pu exister, car très souvent les ponts sont implantés sur des hauts-fonds solides qui ont pu être utilisés dans leur état naturel pour traverser à pied.

Cependant, on ne connaît pas la configuration du lit de la Loire antérieurement aux documents iconographiques du XVIIe siècle.La Charité étant alors une étape sur le chemin de pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, on peut supposer que le choix de l’implantation du site est en partie conditionné par la possibilité de construire un pont, seul moyen de garantir le franchissement de la Loire toute l’année.

La première mention d'un pont, remonte à la fin du XIIe siècle. On suppose le pont en bois car des prospections subaquatiques, menées de 2009 à 2012, ont permis de découvrir, dans le petit chenal, les restes d’un pont en bois daté du milieu du XIIIe siècle.

Au débouché du pont, face à la rue du pont et à la route nationale 7XIIIe - XIVe siècles :

Au cours de la période médiévale tardive, plusieurs mentions de ponts apparaissent de façon sporadique dans les textes.

Mais des vestiges retrouvés en 2012, sous les maisons de la rue du Pont, constituent vraisemblablement les seuls témoins de ce qui pourrait être le premier pont en pierre de La Charité, bâti non pas en 1520, comme l'indiquent plusieurs descriptions historiques de La Charité mais plus probablement avant cette date, l'utilisation d'arcs brisés impliquant une construction entre la fin du XIIe et le XVe siècle.A la Renaissance :

La ville de La Charité est durement affectée par les crises qui marquent la fin du Moyen Âge et la Renaissance, notamment la guerre de Cent Ans puis les guerres de Religion.

À partir du XVe siècle, sa puissance commence à décliner et le monastère connaît une suite d’assauts et de pillages qui altèrent sérieusement son fonctionnement économique et sa stabilité. [ Gilet jaune si tu me lis. :-(( ]

En plus des différents épisodes guerriers, un incendie se déclare en 1559 dans le dortoir des moines, atteint la nef de la prieurale et ruine une partie importante des bâtiments conventuels, ainsi que deux cent maisons de la ville.

A l’occasion de ces événements, on ne sait pas si les ponts sont affectés en partie ou totalement détruits.De cette époque, on conserve également des vues du pont, notamment une vue datée de 1640, où le pont en pierre est aménagé, avec en son centre un ouvrage défensif et une partie amovible (pont levis) permettant de couper momentanément l’accès au milieu de l’ouvrage.

Au XVIIe siècle, le pont de pierre est reconstruit par les ingénieurs Berthe et Poictevin.

C'est vraisemblablement à cette époque que disparaît l'ouvrage défensif qui occupait le milieu du pont, et qu’il est remplacé par l'élément sculpté toujours présent.

A la fin du XVIIIe siècle, l'aménagement des quais de la rive droite (notamment le quai aval, vers 1778) remodèle totalement les abords du pont au niveau de la ville : le rempart disparaît, la berge est noyée sous d'importants remblais entraînant, sans doute la disparition de la onzième arche.

Trois arches du pont détruites en 1944.Epoque contemporaine :

Le grand pont est partiellement détruit par deux fois : le 16 juin 1941, par l’armée française, dans le but de ralentir l’invasion, puis en 1944, par l’armée allemande, au moment de la débâcle ;

Trois arches ont été reconstruites « à l'ancienne » en 1944.Sources et extraits :

http://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/pont-loire-reparation-pont-construction-dune-passerelle/?return_mot_cle=monument-historique

https://journals.openedition.org/developpementdurable/10630

Plaque Route Bleue au niveau du pont partiellement détruit en 1944.

Un conseil, si vous avez le temps, garez la voiture et allez vous

perdre dans les rues médiévales du quartier historique,

situé à quelques mètres à gauche.

Grenier à sel, maisons de marchand, hôtelleries, traces

d'échoppes des XVIème et XVIIème siècles.

Un joli patrimoine encore bien conservé qui propose un sympathique

voyage dans le temps.

A l'époque le quartier n'est pas encore piétonnier.

Après le pont, voici le quai Clemenceau où les berges

de Loire sont aménagées en petit coin de verdure.

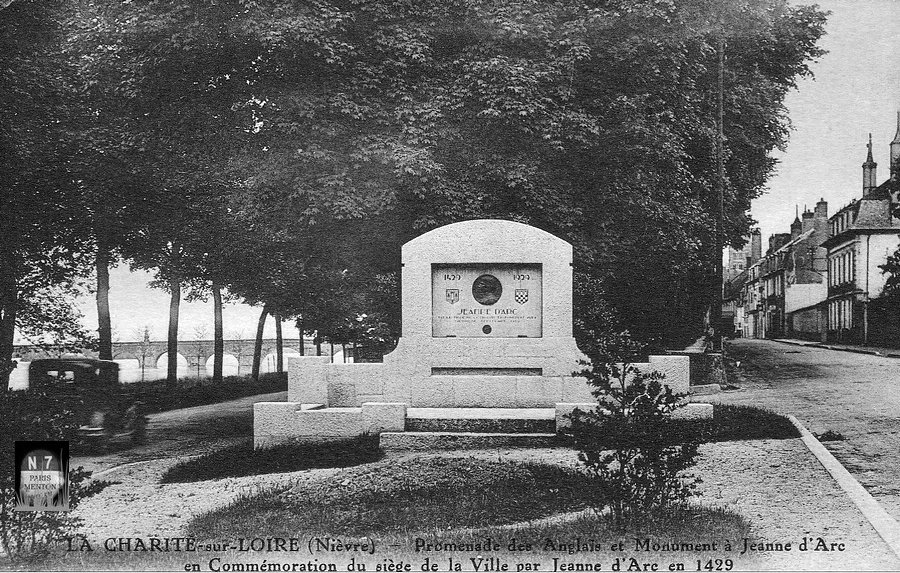

La route retrouve ici son appellation D907 et longe ce que les locaux

nomment la promenade des Anglais.

Sur notre gauche, le monument commémorant les 500 ans du passage de Jeanne d'Arc à La Charité.

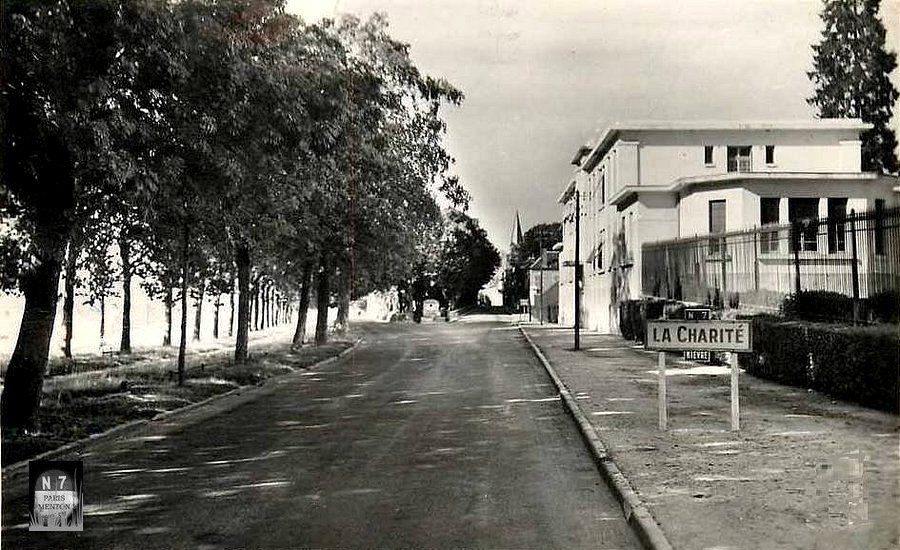

Entrée sud de la Charité sur Loire. Ici la route

à l'époque se dédoublait.

Sur la droite l'hôpital, au fond le monument Jeanne d'Arc.

Image réactive.

Passage devant le centre hospitalier spécialisé,

anciennement hôpital militaire temporaire devenu asile d'aliénés.

On dit aujourd'hui Hôpital psychiatrique.

Encore quelques kilomètres et nous quittons la Charité

sans même passer par la sempiternelle zone commerciale reléguée

généralement à la périphérie

des villes.

Nous voici sur l'agréable Route de "La Marche",

rectiligne, entre bois et Loire.

Une stèle en bordure de route nationale le long de la

Promenade des Anglais.

Le 17 juin 1940, un Morane-Saulnier 406 ayant décollé

de St Symphorien d'Ozon, s'écrase en bordure de Loire, abattu

par les canons antiaériens Allemands.

Le corps du pilote sera retrouvé le 11/08/1940.

https://www.aerosteles.net/stelefr-charite-patureau-ancienne

|

Quelques maisons en bordure de route, nous voici 4 km plus loin au hameau de La Marche.

|

En traversant la commune, le voyageur est loin de soupçonner que ce village fut au Moyen Âge une des villes les plus importantes du Nivernais, grâce notamment à ses vignes.

Ainsi, la ville voisine de La Charité-sur-Loire a été

créée sur des terres données par les Seigneurs

de La Marche.

On peut également penser que l'importance de cette ville

tenait pour une grande part à sa position géographique,

notamment sous les Capétiens,

puisqu'elle se trouvait à la frontière de la Bourgogne

et de l'Aquitaine, alors ennemies... ce qui expliquerait son nom.

Au Moyen-âge, on désignait par le vocable "la

marche" un ensemble de territoires organisés de manière

à assurer la défense d'une frontière.

Il s'agissait le plus souvent d'un regroupement de comtés

sous l'autorité d'un "comte de la marche" nommé

aussi marchio, titre supérieur à celui de comte.

A partir du IXe siècle, on voit apparaître des marches

qui sont des regroupements de comtés mais cette fois-ci sans

lien avec la frontière.

Voila donc pourquoi ce drôle de nom.

La ville sur les bords de la Loire servait donc de point de rassemblement

et de départ pour les armées de Bourgogne lors des

attaques contre l'Aquitaine.

C'était également un secteur important de la défense

de la Bourgogne, comme peut en témoigner la présence

du donjon de la ville.

La Marche a perdu une grande partie de sa richesse et de ses habitants

au XIXe siècle, lors d'une épidémie de phylloxéra

qui endommagea les vignobles de la ville.

Sources :

Wikipédia

La France avant La France. Editions Belin.

Le Donjon de la marche, situé au cœur du village, hors

route nationale 7.

En route -

Il est vrai que le hameau possède un joli patrimoine historique

avec ses belles maisons de caractère et ses fermes fortifiées.

De nombreux détails viennent accréditer le vécu

du site, pour qui sait rechercher les traces du passé.

http://cfpphr.free.fr/lamarche.htm

Le gros du village de vignerons se situe en contrebas,

en bordure de la Loire et ne manque pas d'authenticité.

Si vous avez quelques minutes, prenez le temps d'y faire une balade

jusqu'aux restes du donjon médiéval, ou le long du

chemin de halage.

Les plus observateurs auront vite repérés les traces de quelques auberges, aujourd'hui toutes fermées, qui jalonnaient les deux côtés de la route des vacances.

A gauche, un ancien resto routier dont il ne reste que les jardinières

qui délimitaient la terrasse, et en face une ancienne station-service,

dont il ne reste que le terre-plein délimitant la piste.

Image réactive

Borne hectométrique. Photo JF Lobreau

Publicité pour Vichy Celestins... au pays des vignobles.

La Petite Auberge et la RN7, remarquez la ligne jaune. Hier

et aujourd'hui. Image réactive.

La sortie de l' école ... et du bourg. Image réactive

Attention ! Passage d'enfants et d'animaux domestiques ! ...

Remarquez derrière le panneau, une petite stèle de

pierre.

A la sortie du village, sur la gauche, une petite

stèle se dresse modestement sur le bord de la route. ![]()

|

Photo Henry.D.G |

La pierre est élevée à la mémoire

d' Henri Clémencet, assassiné par les Allemands le

23 août 1944. Mais qui était Henri Clémencet

?

La mairie de La Marche (que je remercie), a bien voulu

me transmettre quelques renseignements d'après l'acte de

décès qu'elle détient :

Henri Clémencet né à fontainebleau

le 17 /12/ 1893, exerçait la profession d'hôtelier

à Cosne sur Loire.

Il est décédé route nationale 7 le 23 août

1944 vers 22h, Mort pour la France.

Déclaré inconnu dans un premier temps. La stèle

serait un monument privé.

Quelques recherches supplémentaires m'ont apporté les précisions suivantes :

En 1930 Henri Clémencet devient propriétaire de l'hôtel

du "Grand Cerf " rue St Jacques, à Cosne. (voir

notre passage à Cosne sur Loire)

L'assassinat du patron en août 1944 par les Allemands fait

passer l'affaire entre les mains de sa veuve, laquelle la laissera

plus tard à son fils et sa bru. L'hôtel fermera ses

portes en 1993.

Aujourd'hui, le nom de Clémencet trouve toujours écho dans la résidence d'habitation qui occupe les étages de l'immeuble. D'après les infos de la mairie de Cosne.

L'agglomération se termine juste avant le rond-point. Suivre ensuite la direction de Tronsanges, immédiatement à droite, sans emprunter l'A77.

En route -

Etroite, rectiligne, la D907 se déroule, ressemblant

à la piste cyclable de l'autoroute A77 qu'elle longe sans

jamais s'en éloigner.

La route est dégagée à perte de vue.

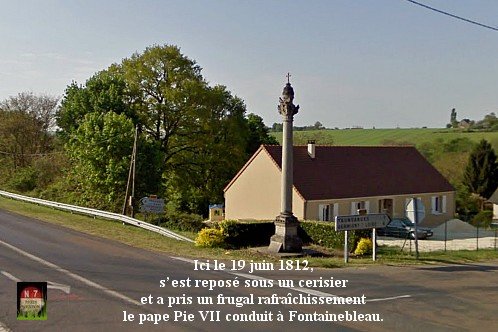

Au carrefour suivant, croisement de la D 907 avec

la D 174, un petit monument anodin se dresse sur le bas côté,

ceint d'un parterre de haies et de fleurs à la belle saison.

Il s'agit de la "Croix du Pape", une colonne de pierre

élevée là afin de commémorer le souvenir

de la venue du Pape Pie VII le 19 juin 1812.

Ce monument en pierre de Narcy de 7 mètres de haut érigé en 1867 par l'architecte Bouveault est propriété de la commune de Tronsanges et inscrit aux Monuments Historiques depuis le 10 mars 1971.

http://www.monumentum.fr/croix-pape-pa00113035.html

Un peu d'histoire :En 1804, le Pape Pie VII, venu sacrer Napoléon : "Empereur

des Français", traverse la France du sud vers

Paris en empruntant la route impériale. Huit ans plus tard, les relations entre l'empereur et la papauté se sont se dégradées. Dans la nuit du 5 au 6 juillet 1810, le général Radet, sur ordre de l'empereur, arrête le pape ainsi que son secrétaire d'État, le cardinal Bartolomeo Pacca, le fait monter dans un carrosse escorté par des gendarmes et le conduit prisonnier à la chartreuse de Florence, puis à Alexandrie et enfin à Grenoble. Amené ensuite à Savone, le Pape y sera gardé jusqu'en juin 1812. En 1812, avant de partir pour la campagne de Russie, Napoléon fait transférer secrètement Pie VII à Fontainebleau. Le souverain pontife y restera enfermé pendant les dix-neuf mois que durera sa déportation. Tout sur la captivité du Pape Pie VII Le transfert du Pape est un secret d'état et n'aura

donc pas le retentissement de son premier voyage à

travers la France. Arrêtez vous un instant, approchez de la colonne et admirez le paysage de la campagne environnante. Appréciez le calme et la sérénité du lieu et imaginez... Imaginez.... Nous sommes en 1812 .... et lisez le déroulement de l'histoire avec ce document qui sent bon le terroir, véritable machine à explorer le temps : Passage du pape Pie VII à Tronsanges

ou ce document en ligne : http://www.gennievre.net/wiki/index.php5/Pie_VII_à_Tronsanges

Pour les détails du monument voir ici : http://patrimoine-de-france.com/nievre/tronsanges/croix-du-pape-1.php |

|

La croix du pape et la route nationale 7 ![]()

Pour conclure l'histoire du lieu : Le cerisier, conservé

avec vénération, a fini par mourir de vieillesse en

1863. On décida d'élever une croix de bois à

sa place.

L' installation à peine achevée, les principaux propriétaires

des environs jugèrent qu'une simple croix de bois n'était

pas digne d'un pape.

Une souscription ouverte pour une nouvelle croix vit arriver les

dons de toutes parts et permit enfin l'édification du monument

actuel, classé à l'inventaire des monuments historiques.

http://www.papysauvage.fr/tronsanges/croixdupape2.html

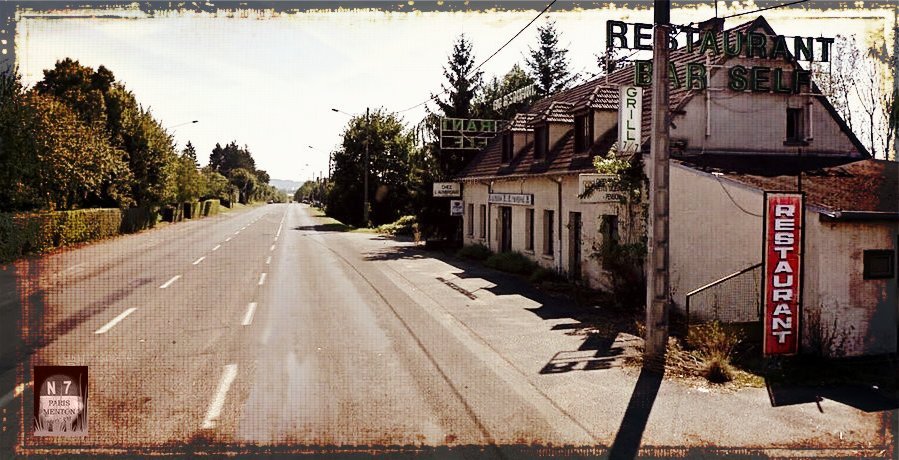

De beaux restes pour cette enseigne Total, station située

à l'entrée sud de la Charité sur Loire

Encore une centaines de mètres et voici Tronsanges.

Panneau entrée sud de Tronsanges. Photo JF Lobreau

Au premier abord un village comme les autres, le cœur du bourg

se situant en contrebas sur la droite.

Mais à mieux y regarder, pour nous, voyageurs des temps nostalgiques

toujours en quête d'indices, le secteur colle assez à

l'esprit "Nationale 7" de la grande époque.

Voici sans doute à quoi pouvaient ressembler les villages

du Pavé du Roi, de Glandelles, de La Commodité, de

Maltaverne ou, plus proche de nous, de La Marche,

au temps où commerces et auberges n'avaient pas encore mis

la clé sous la porte.

Voyons cela de plus près !

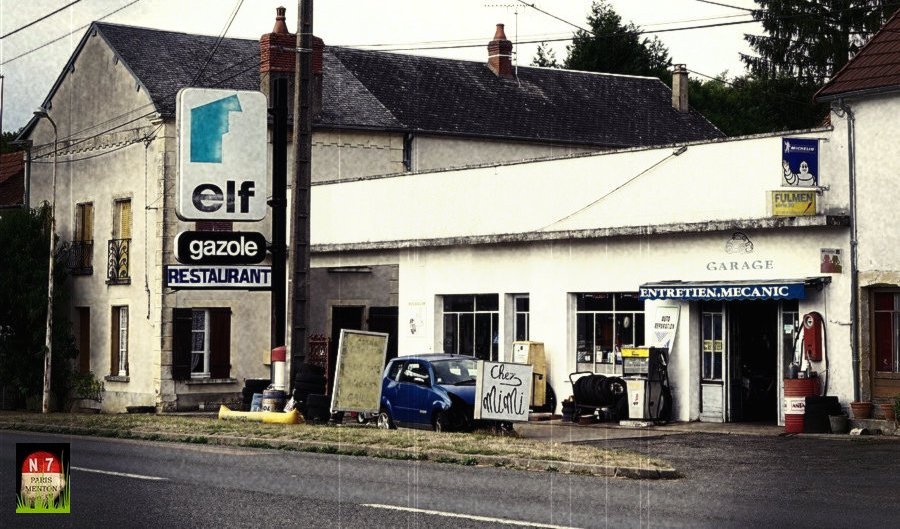

Une rare enseigne Elf et un garage dans son jus.

A gauche je repère l'enseigne d'une station Elf. Attention

cette vue va devenir "collector". Le lieu est culte.

L'enseigne au trépan (voir rubrique des stations essences),

est devenue aujourd'hui rareté du patrimoine de la route,

et devrait normalement avoir disparu du paysage des routes de France.

Immortalisez vite l'enseigne en photo, si il n'est pas déjà trop tard.

Quelques restaurants et auberges ont pignon sur route, avec terrasse

et parasols "presque sur le bitume".

Le resto Chez Mimi, attenant au garage, est une vieille institution.

Bientôt 30 ans que Mimi régale les voyageurs de la

route, aujord'hui encore c'est comme au bon vieux temps.

Un restaurant pignon sur route, avec tables sur la chaussée.

En face l'ancien resto routier l'Auberge du Soleil Levant.

Sur un pignon de maison une belle publicité peinte pour un artisan potier.

Non loin de là, une des fameuses plaques émaillées indiquant la Route Bleue. C'est la première que je repère depuis Paris... Mais hélas ce n'est qu'une réplique.

Plaque refaite par le peintre en lettres Christian Souverain

d'après un modèle d'origine.

Ces plaques posées le long de la route par

le "Comité de la Route Bleue" à partir

de 1933, sont en fait un coup marketing servant à promouvoir

une région jusque là délaissée par

les colonies de vacanciers se rendant dans le sud de la France.

La Route Bleue proposait aux touristes de la N7 une alternative

à la traversée de Lyon, en essayant de les détourner

vers la région de St Etienne.

Emprunter la Route Bleue, c'était également promettre

aux automobilistes de la RN6 un trajet le plus court possible

entre Paris et la Côte d'Azur.

La Route Bleue suit donc la RN7 jusqu'à Roanne, pour emprunter

ensuite les Nationales 82 et 86 via St Etienne, puis récupère

la Nationale 7 après Lyon dans la vallée du Rhône

avant Valence.

Un dernier pour la route ? Non ! plus ici, l'établissement

est définitivement fermé.. sauf pour certains noctambules.

A la sortie du village, ne vous avisez pas trop

de tourner autour de cet ancien établissement "Chez

l'auvergnat", dont le menu n'est plus à l'affiche

depuis plus de dix ans au moins.

Dailleurs les fenêtres sont murées et les enseignes

ont disparu.

Petits coquins... il vous faudra attendre la nuit et montrer patte

blanche pour vous encanailler (qui a dit participer ?) aux soirées

libertines de ce club non conformiste ....

Si l'esprit Nationale 7 souffle encore un peu sur cette étape

(du moins est-ce mon avis), j'ai dans l'idée que ce ne

sera plus pour bien longtemps.

L'équilibre entre l'ancienne période et l'actuelle

est précaire.

Gageons que dans peu de temps, trouver dans le secteur une table

en terrasse sur le bord de route, pour s'y rafraîchir

d'une bière pression ou d'un soda siroté sous

un parasol, tiendra hélas plus du fantasme du routard,

que de la réalité.

Et ne cherchez pas non plus l'ami "modération"

pour boire le coup avec vous, bientôt votre thermos de

café risque fort d'être votre seul compagnon de

route.

( L'abus d'alcool est dangereux, à boire avec modération

etc..etc.).

Tronsanges est somme toute rapidement traversé.

rendez vous nationale 7 @2013 - mise à jour 2019 - 2021