Victor GUENEAU Mémoires de la Société

académique du Nivernais – 1927

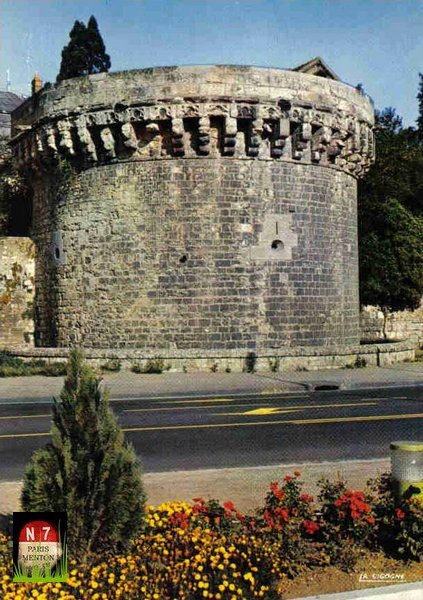

Justement, sur le boulevard Pierre de Coubertin, face à

la station service Esso, l'imposante Tour Saint-Eloi (aperçue

dans le reportage INA) assiste impassible depuis 1422, à

la mutation inexorable de son quartier.

La Tour St Eloi, seul repère immuable depuis 1422. Image

réactive.

Vue identique aujourd'hui et au temps du quartier insalubre des

Pâtis au début du siècle dernier.

La Tour St Eloi et la RN7 avec la signalisation jaune.

Autrefois, la rivière Nièvre passait au pied de la

tour délimitant avec les fortifications, les frontières

de la ville.

Dès 1194, des remparts sont érigés autour de

Nevers. Ils seront renforcés par l'adjonction de tours et

de portes fortifiées lors de la Guerre de Cent Ans.

Dans le courant du XVIe siècle, les remparts perdront leur

utilité défensive et serviront de carrière

de pierres.

La Tour Saint-Eloi est un vestige de ces fortifications, bâtie

en 1422, elle est couronnée de mâchicoulis tréflés.

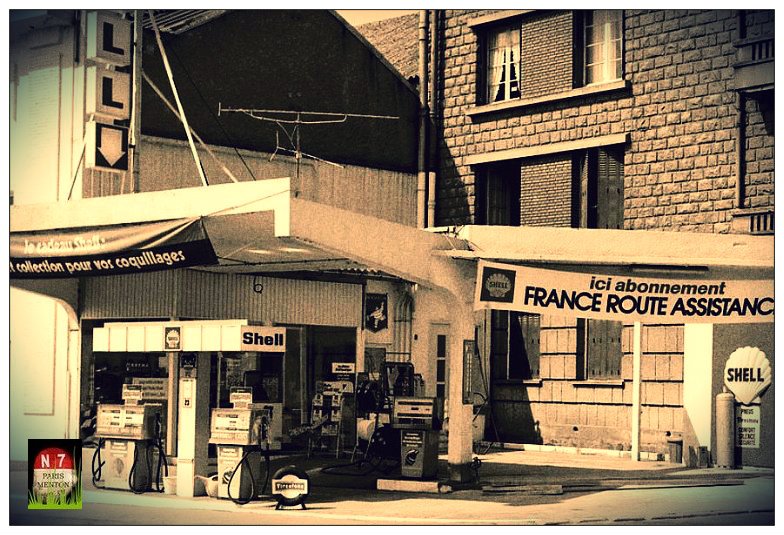

Ancienne station service quai de Mantoue, mais aussi ancienne

permanence politique dont le logo, la rose, est encore visible sur

le fronton.

Photo Jf Lobreau

En route -

Bientôt les quais. La Loire apparaît sur la gauche,

ainsi que le Pont de Loire.

C'est ici que se rejoignent les trois tracés qui traversent

la ville par le centre, l'est (D907) et l'ouest (D907Bis)

Mais avant de franchir la Loire, partons maintenant sur la piste

du tracé originel, au temps où il n'était pas

encore question d'éviter le cœur de la ville.

Retour sur le parcours originel, celui d'avant 1968.

A la jonction des trois tracés, prenons cette fois-ci tout

droit par l'avenue Colbert, anciennement RN7 et Rue de Paris.

Avenue Colbert, un garage pour Poids Lourds

Une station Shell, au pied d'un immeuble, en plein centre-ville.

Impensable aujourd'hui. Image réactive.

A la bifurcation avec la rue Paul Vaillant-Couturier,

nous sommes dans l'ancien "Faubourg de la Chaussée",

une ancienne zone maraîchère.

Lors des épidémies de pestes qui durèrent près

de 50 ans à Nevers, c'est dans ce quartier que les pestiférés

étaient envoyés, hors de la ville fortifiée.

Le tracé de la route de Paris n'était apparemment

pas encore totalement fixé.

En 1606 la route venant de Pougues, traversait le "Faubourg

de la Chaussée" par la Rue de la Chaussée (ex

Félix Faure actuelle Paul Vaillant-Couturier) et non par

la rue de Paris.

Plus tard, lors de la mise en sens unique des ruelles du centre-ville

dans le sens des retours, les vacanciers réemprunterons cette

route sur leur trajet aller. Nous y reviendrons.

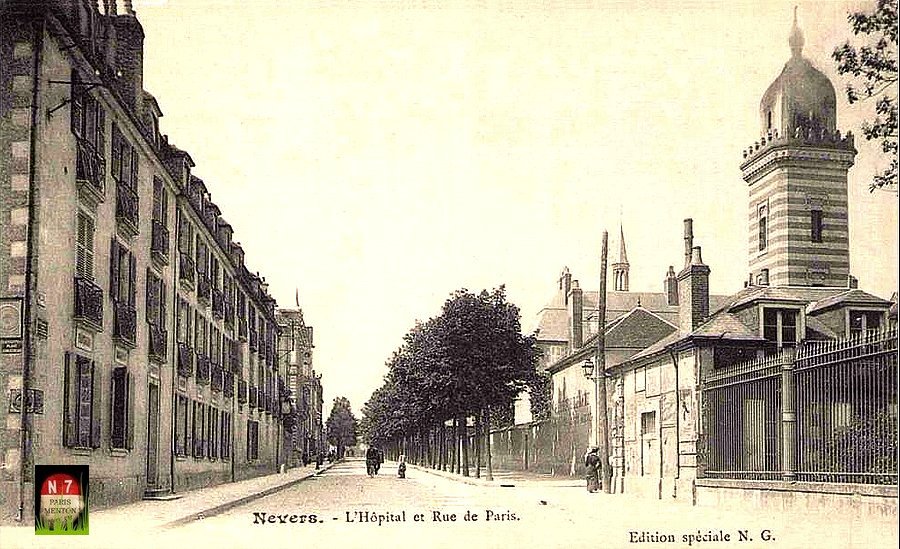

Tout droit la rue de Paris. Image réactive.

A droite l'ancienne rue de la Chaussée devenue Rue Félix

Faure aujourd'hui rue Paul Vaillant Couturier.

Au centre, la croix des pèlerins. Photo actu Claude.K

Un petit calvaire posté à l'intersection

des deux rues depuis 1678, atteste du passage du chemin de Compostelle

à Nevers. Nous sommes place des Pèlerins.

En 1678, à la suite d'une mission prêchée

par 20 capucins, une croix fut placée sur la route de Paris,

en face de l'hôpital récemment construit.

Située dans un quartier mal famé, elle fut transférée

en 1785, à la demi-lune, en face de la rue Bovet, «

attendu que dans l'emplacement actuel, soit à cause des casernes,

soit par rapport aux cabarets, il s'y commet presque journellement

des indécences ».

Les croix de la ville disparurent pendant la Révolution,

celle de la rue de Paris fut rétablie en 1804 aux frais des

descendants des confrères de Saint Jacques,

ce qui lui valut le transfert du nom de Croix des Pèlerins.

Elle fut refaite en fer en 1848. Le Christ en faïence qui figurait

sur la précédente fut vendu à l'antiquaire

Barat en 1864.

La place des Pèlerins, appelée, en 1877, Square de

la rue de Paris, dut, à cette époque, être plantée

d'arbres et recevoir la croix.

Source : https://www.gennievre.net/wiki/index.php

En route -

Continuons la remontée de l'avenue Colbert

(ancienne rue de Paris).

Sur la gauche, le quartier de l'ancien hôpital

de Nevers fait peau neuve. Les promoteurs immobiliers sont à

l’œuvre.

En 1665, un hôpital fondé par lettres

patentes du roi est construit, hors des murs de la ville.

Il remplace l'hôtel Dieu qui se situait à l'origine

dans l'enceinte de la ville fortifiée.

Le nouvel hôpital possède une chapelle dédiée

à Notre-Dame de la Pitié et les bâtiments hospitaliers

forment un large ensemble architectural massé en U.

Les travaux de construction s'étaleront du

XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle.

En 2003 le site ferme définitivement ses portes remplacé

par le nouveau centre Hospitalier de l'Agglomération de Nevers,

l'hôpital Pierre Bérégovoy.

La chapelle aujourd'hui désacralisée, les bâtiments

disposés en U et les pavillons d'entrées sont conservés,

car classés à l'inventaire supplémentaire des

Monuments Historiques

Une vue de la rue de Paris en direction de Pougues les Eaux.

A droite l'ancien hôpital.

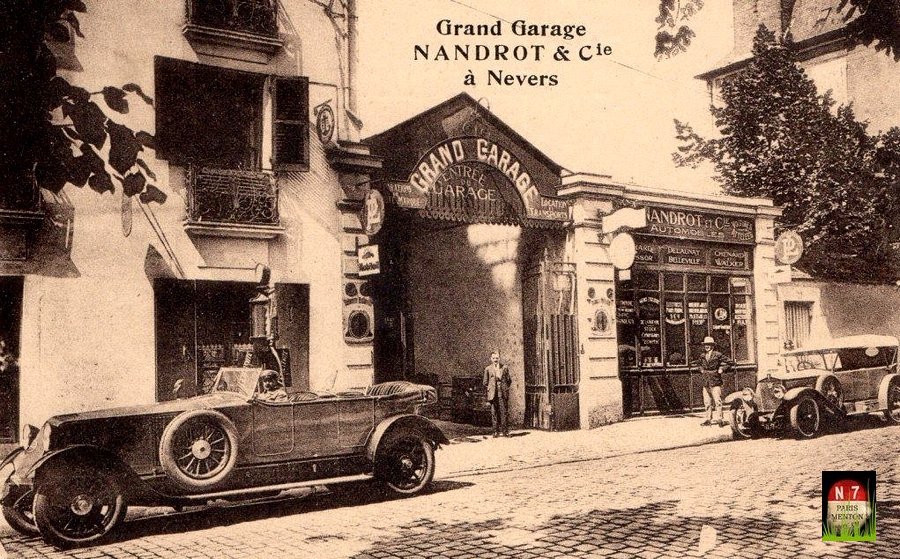

Au 4 de la rue de Paris, aujourd'hui rue Colbert, face à

l'hôpital,

le grand Garage Nandrot, agent Panhard et Levasseur, Delaunay-Belleville,

Chenard et Walker. Image réactive.

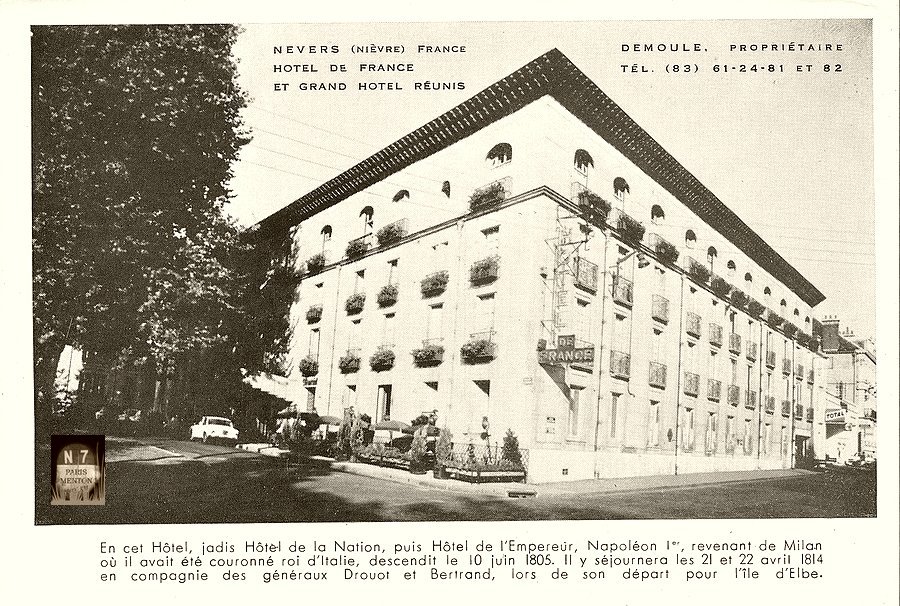

Au bout de l'avenue, à l'angle du Square de la Résistance,

on trouvait jadis l'Hôtel de France, un établissement

prestigieux et renommé sur la nationale 7.

Face à l'hôpital, L'hôtel de France. (Remarquez

la station Total en lieu et place du garage Nandrot). Image réactive.

|

|

Ce n'était jadis qu'un

petit pavillon carré où il y avait une guinguette

pour les sous-officiers du Royal-Piémont.

La guinguette alla toujours en croissant et devint, pendant

la Révolution, l'Hôtel de la Nation.

Le ministre de la police Fouché y logea en 1793 et

sa femme y accoucha d'une fille.

En 1805, après le passage à Nevers de Napoléon

qui revenait de se faire sacrer roi d'Italie, l'établissement

prit le nom d' "Hôtel de l'Empereur".

Se rendant à l'île d'Elbe, Napoléon y

descendit également le 21 avril 1814 et en repartit

le lendemain 22, à six heures du matin.

A la Restauration, l'établissement devint l'Hôtel

de France.

Derrière le bâtiment principal se tenaient les

écuries qui pouvaient contenir 150 chevaux.

Le 18 février 1846, l'ambassadeur du Maroc s'y arrêta

quelques heures avec sa suite.

La façade changea d’aspect dans les années

1930 et l'hôtel de France s'accola au grand Hôtel.

Le Grand Hall, salon agencé dans les années

1926, était un lieu de rencontres internationales :

Joliot-Curie en 1949, Mistinguett en 1950, Maurice Chevalier

en 1952, François Mitterrand ou encore le chanteur

Jacques Brel en appréciaient l'élégance.

Carte Postale Hôtel de France et Route Bleue. |

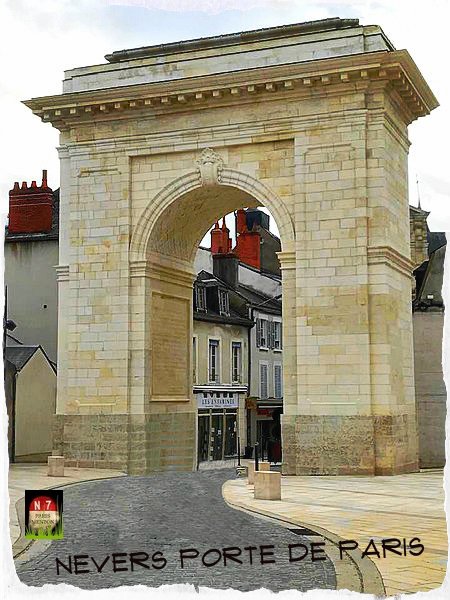

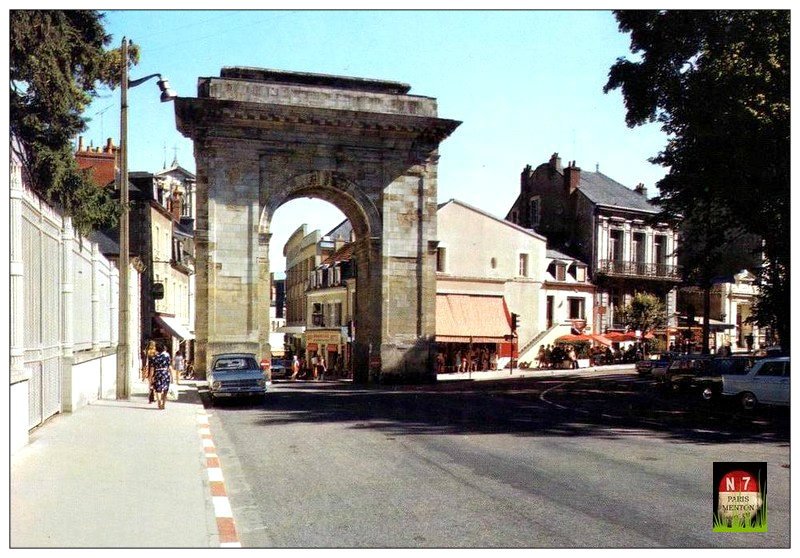

Dans le prolongement de l'avenue Colbert, vous ne pourrez la manquer,

voici la Porte de Paris.

Récemment rénovée (mai 2019), 273 ans après

sa construction la porte a retrouvé sa "paleur"

et son éclat d'antan.

Mais est-ce une porte ou un arc de triomphe ?

Et bien les deux mon capitaine !!

A l'origine c'est l'une des 7 portes que comporte l'enceinte de

la ville élevée par Pierre de Courtenay (1194).

La porte des Ardilliers - déformation de artilliers, car

des tirs à l'arquebuse se déroulaient dans les fossés

tout proches - est reconstruite en 1434 par les gens de Varrennes-les-Nevers,

qui en en ont la charge et l'entretien.

En 1734 le duc Mazarin-Mancini permet la démolition de

plusieurs portes de la ville à condition que ses armes figurent

sur les nouveaux ouvrages bâtis.

La ville de Nevers décide de remplacer la porte médiévale

des Ardilliers et construit à ses frais de 1742 à

1746 un nouvel édifice plus au goût du jour : la Porte

de Paris.

Ce n'est plus une porte mais un Arc de triomphe de style antique,

La Porte de Paris célèbre la victoire de Louis XV

à Fontenoy en 1745.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_de_Paris_(Nevers)

Source : guide pittoresque dans la Nièvre 1854.

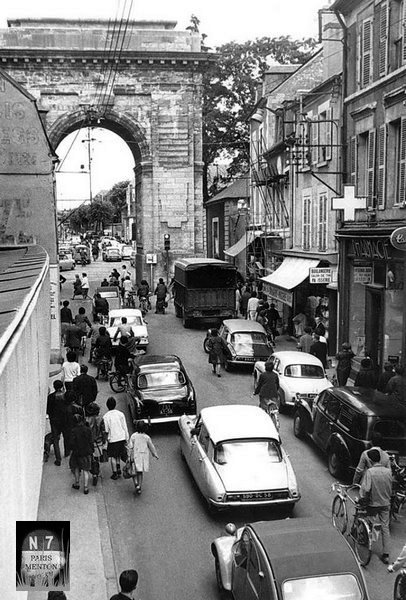

La nationale 7 passe en sens unique sous la porte de Paris.

Un propos toujours d'actualité quelque soit la municipalité.

Attention , la porte est à sens unique dans

la direction Sud - Nord, depuis le milieu des années 60,

de plus le secteur des ruelles est aujourd'hui entièrement

piétonnier.

Pour passer sous l'antique porte, il faudra donc laisser la voiture

et s'aventurer à pied dans le centre.

Compter 500 mètres tout au plus pour traverser la ville jusqu'à

la Loire, en suivant les traces de la RN7..

Passons sous la porte et pénétrons dans

l'enceinte de la ville fortifiée.

L'étroitesse de la rue des Ardilliers surprend, et pourtant

les véhicules de milliers de vacanciers sont bien passés

par ici (depuis 1965 uniquement dans le sens des retours)

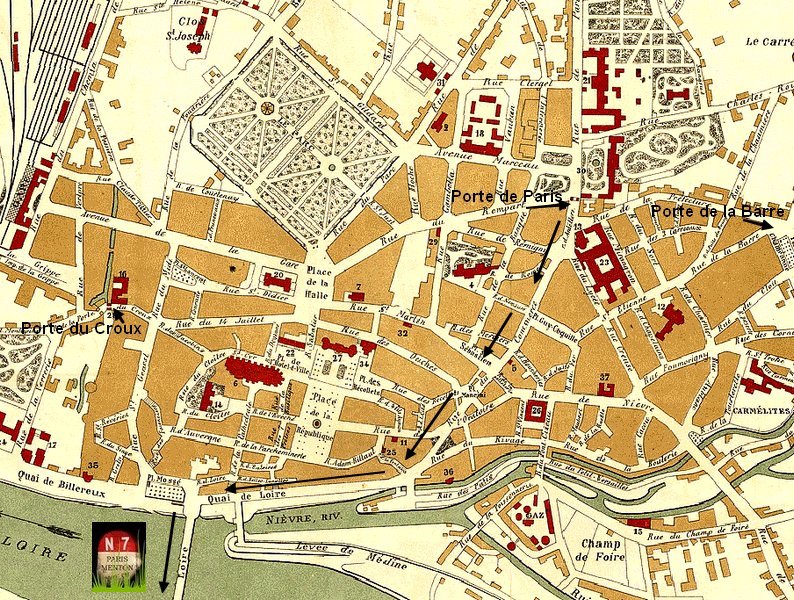

Flèches noires, la traversée de Nevers

à partir de 1577.

|

Scène de rue vers les années

1970 : La rue des Ardilliers |

De toute ancienneté la route de Paris passait

à l'origine par la Porte du Croux (voir plus loin).

Cette direction fut abandonnée pour celle de la Porte de

la Barre qui fut à son tour délaissée en août

1577, pour celle des Ardilliers.

En 1606, la route de Paris abandonna un temps la Porte des Ardilliers

pour passer par le faubourg de la Chaussée, en venant de

Pougues et Vernuche, pour finalement être ramenée à

la Porte des Ardilliers, qui prit définitivement le nom de

Porte de Paris.

La rue des Ardilliers fut souvent désignée par le

nom de rue de la Porte-de-Paris.

Le terme Ardilliers s'emploie à l'origine pour

désigner un lieu fait de ronces et d'épines.

Mais il est plus probable qu'en ce qui concerne notre rue, ce soient

les artilleurs qui s'entraînaient dans les fossés proches

de la porte qui donnèrent leur nom à la rue, la rue

des Artilliers (par déformation devenue Ardilliers).

Presque dans l'axe de la porte de Paris, voici l'entrée

de l'église St Pierre construite en 1612.

La rue des Ardilliers prend fin au niveau de la placette Maurice

Ravel.

A l'angle de la place Maurice Ravel et de la rue des Ardilliers,

une plaque de cocher nous rappelle le passage de la route nationale

7.

Image réactive. Photos Claude.K

Une belle fresque moderne pour une pharmacie, rue du commerce.

Photo JF Lobreau. |

Même lieu, et déjà une pharmacie en

1916.

|

La route nationale continuait tout droit, par la rue

du Commerce, ancienne rue des Marchands, devenue rue François

Mitterrand en 1996, aujourd'hui entièrement piétonnière.

Jusqu'au début du XIXe siècle, toutes les boutiques

de la rue du Commerce, avaient conservé leur devanture Moyen-âgeuse.

Ce n'est qu'après 1800 que l'on vit apparaître les

premières devantures modernes.

Les maisons étaient fort basses et l'on était souvent

obligé de descendre plusieurs marches pour entrer dans les

magasins. (wiki58)

L'ancien Beffroi de la ville.

Si la rue des Commerces est sans ambiguïté

en ce qui concerne sa vocation première, il en est de même

pour les rue avoisinantes.

Rue des Francs Bourgeois, rue des Merciers, rue des Boucheries,

rue de la Pelleterie (peaux et fourrures).

Qui pourra dire, dans quelques siècles, quels genres de commerces

l'on trouvait dans la Rue François Mitterand ?

Notre ruelle traverse maintenant la petite placette

St Sébastien, jadis "place du marché au blé",

sur laquelle se dressait le pilori.

Une certaine effervescence régnait ici, au carrefour de la

rue des Saulniers (sel), de la rue de la froumagerie (fromage et

oeufs), de la revenderie (commerces).

Dans un joyeux tohu-bohu se bousculaient ici des fermiers et des

commerçants, des manœuvres et leurs ânes venus

apporter leur marchandises.

Des voyageurs et des pèlerins, mais aussi des spectateurs

venus assister à la mise au pilori de quelques manants et

va-nus-pieds.

Au XIXe siècle, la place était toujours

source de "grand mouvement " puisque s'y concentraient

les compagnies de diligence.

Les messageries royales... 2 départs quotidiens pour Paris,

1 pour Lyon, 1 pour Clermont.

Les messageries générales de France..1 départ

pour Paris, Lyon et Clermont.

Les chaises de poste Marseillaises, passage quotidien à 7

heures du soir (Paris - Marseille en 84 heures).

Source : Wiki58, l'encyclopédie, le wiki

Nivernais

Justement, à propos de transport, nous pouvons

avoir un aperçu de l'ancien relais de poste.

Le Relais de Poste. Image réactive (Photo plaque Claude.K)

Situé à l'angle de la place Saint Sébastien

et de la rue François Mitterrand, ce bâtiment du 15ème

siècle fait de bois et de ciment se compose de deux maisons.

Au 19ème siècle, il servait de point de départ

des voitures à cheval à destination de Marseille,

Clermont-Ferrand, Lyon et Paris.

De l'extérieur on devine aisément l'escalier à

vis menant aux étages.

Plus bas, la place Mancini, ancienne place de la revenderie,

nous rappelle la dernière dynastie des Ducs de Nevers.

Enseignes d'une époque révolue, place Mancini.

Le secteur piétonnier prend fin au niveau de

la place Mancini.

Encore quelques mètres dans le vieux quartier

et nous retrouvons le quai de Mantoue qui longe parallèlement

le boulevard Pierre de Coubertin sur lequel nous venons de circuler

lors du tracé post-68.

Nous voici revenus au rond-point face au pont de Loire, la boucle

est bouclée pour le tracé originel. Quoi que...

A gauche le Pont de Loire, au centre Le Boulevard Pierre de

Coubertin, à droite le quai de Mantoue.

Nous avons pu le constater, les rues du centre-ville, à

l'époque non piétonnières, étaient trop

étroites pour autoriser le double sens de circulation sans

difficultés.

Il suffit de mesurer l'étroitesse de La Porte de Paris pour

s'en convaincre. Aussi lorsque la circulation devint difficile voir

impossible, au milieu des années 1960, les ruelles passèrent

en sens unique.

Dans le sens Sud-Nord, les automobilistes venant du

Pont de Loire remontaient par la rue du Commerce, la rue des Ardilliers

et passaient sous la Porte de Paris.

(trajet que nous venons d'aborder dans son sens Nord-Sud)

Naturellement, les automobilistes venant de Pougues

inauguraient dès lors une nouvelle variante de la traversée

de la ville.

Cette variante débutait un peu plus haut que la porte de

Paris, à la bifurcation de la croix des Pèlerins dans

le quartier de la Chaussée.

Retour à la croix des pèlerins.

Laissons cette fois-ci la rue Colbert, et prenons à droite

la rue Paul Vaillant-Couturier.

C'est l'ex-rue Félix Faure, elle même ancienne rue

de la Chaussée qui n'en était pas à son coup

d'essai, puisqu'à partir de 1606, le trafic se détourna

un temps de la porte des Ardilliers pour traverser ce faubourg maraîcher

où l'on envoyait également les pestiférés

à l'écart de la ville.

Le quartier aujourd'hui n'a rien d'exceptionnel, faubourg résidentiel,

maisons de villes et peu de commerces.

Un peu morne comme quartier, de plus on passe devant la maison d'arrêt,

ce qui n'a rien de réjouissant...

Au carrefour avec la Rue de Lourdes au niveau du parc Salengro,

un panneau indique la "Châsse de Ste Bernadette".

Quel est donc le rapport entre Nevers, Lourdes et Ste Bernadette

?

Bernadette Soubirous, qui enfant témoigna de 18 apparitions

de la vierge Marie à la grotte de Lourdes, décède

à Nevers le 16 avril 1879, à l'âge de 35 ans.

Suite à sa béatification en 1925, son corps parfaitement

conservé, repose dans une châsse de verre située

dans l'ancien couvent Saint-Gildard à Nevers.

http://www.sainte-bernadette-nevers.com/

En route -

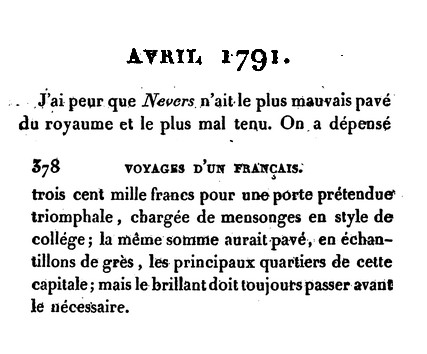

Voici une description datant de 1775 et sans complaisance

du quartier dans lequel nous nous trouvons actuellement : Nevers,

voyage d'un Français 1775 (page 376 et suivantes..)

Poursuivons tout droit par la rue Henri Barbusse dont

la particularité est d'être bordée d'une unique

rangée de maison face au parc pour déboucher ensuite

Place Carnot.

(Comparez votre vision du parc avec la description qui en est fait

ci-dessus en 1775 page 377)

Tour à tour place de la halle aux blés,

marché couvert, marché aux bestiaux, grenier à

sel, c'est également sur cette place que se dressait la potence,

puis plus tard un hospice, nous sommes place Carnot.

C'est le poumon de Nevers avec une perspective sur la mairie, le

palais Ducal et la Cathédrale St-Cyr et Ste-Juliette.

La Place Carnot.

Une célèbre mais défunte institution de la

place Carnot.

Cette publicité avait été peinte en 1964-65.

Laissons la place Carnot derrière nous, et

engageons nous dans l'avenue du Général De Gaulle

en direction de Moulins, à droite. Une Avenue un peu plus

vivante et commerçante.

La rue de la gare, actuelle avenue Général de

Gaulle. Image réactive.

Au milieu de l'avenue, prendre à gauche en

direction de Moulins. La Rue du Midi, confirme par son nom que nous

sommes dans la bonne direction.

Nous retrouvons les étroites et sinueuses ruelles de la cité

médiévale.

A gauche la rue du midi, remarquez la direction Moulins. Même

lieu aujourd'hui. Image réactive.

Plaque émaillée, sur le modèle des panneaux

de la Route Bleue, rue du Midi. Ne cherchez plus, elle a disparu.

Image réactive

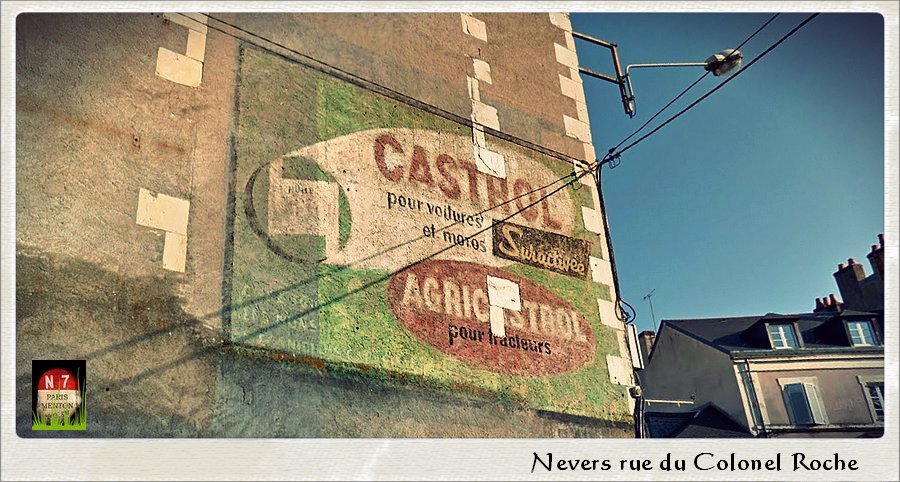

Une belle Publicité peinte à l'angle de la rue

du Midi et de la rue Roche.

La seconde partie de la rue du Midi est passée

en sens interdit dans notre sens de circulation. Il vous faudra

contourner le pâté de maison.

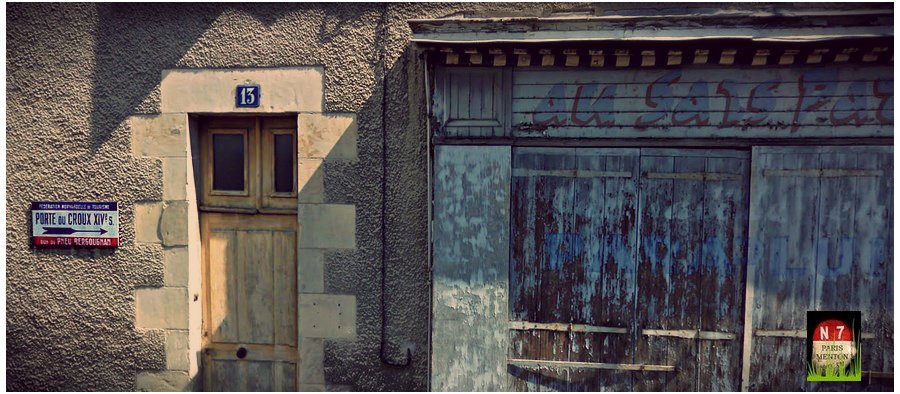

Sur la droite, avant de s'engager dans la rue St Genest, nous

sommes au niveau de la Porte du Croux, la seconde porte sauvegardée

de l'enceinte médiévale. Vous pouvez toujours aller

y jeter un oeil.

Dans le prolongement, la Rue St Genest doit son nom à son

église du XIIe siècle, aujourd'hui déclassée,

successivement transformée au fil du temps en brasserie,

marchand de vins, et garage d'automobiles.

La rue St Genest, un quartier conservé dans son jus.

Ancien commerce, Rue St Genest

Notre trajet touche presque à sa fin, le pont de Loire se

profile bientôt.

En bout de la rue St Genest, un rapide coup d'il dans la rue du

Singe sur la droite, vous fera entre-apercevoir une maison dont

la couleur rouge annonçait sans ambages le caractère

sulfureux de l'établissement.

La nuit, la maison était signalée par une lanterne

rouge, à l'enseigne "Aux trois étoiles".

Ne cherchez plus à vous y aventurer, en 1946 la loi Marthe

Richard est passée par là.

L'établissement coquin est aujourd'hui réhabilité.

http://cfpphr.free.fr/maisonclose58nevers.htm

La "maison rouge" de la rue du Singe

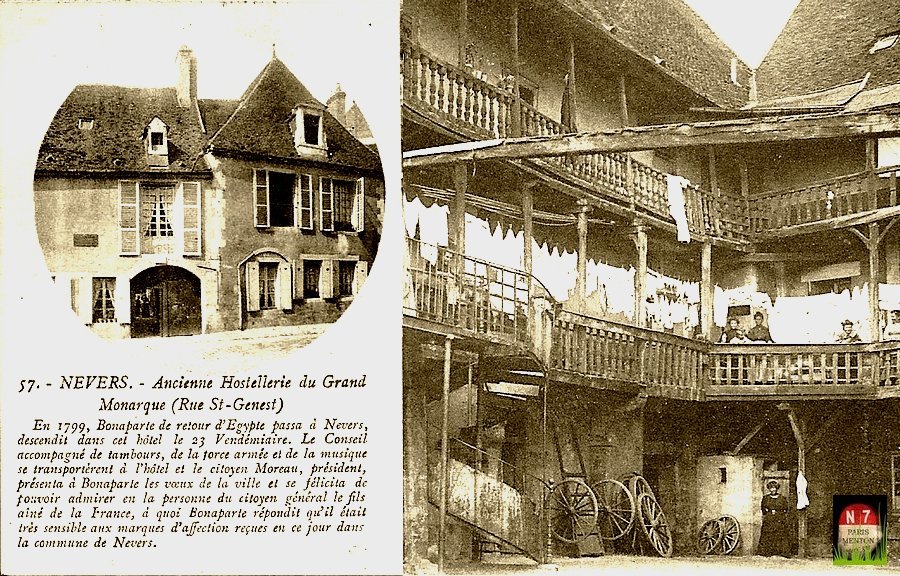

Remarquez maintenant la dernière maison de

la rue St Genest, une vieille bâtisse en coin, presque en

ruine, aux murs de ciment gris, aux vitres cassées et aux

portes murées.

Votre oeil aiguisé aura tôt fait de repérer

là un ancien relais, ou plus exactement l'Hôstellerie

du "Grand Monarque", hôtel du XVIIe siècle

qui reçu en ses murs le Général Napoléon

Bonaparte,

le 15 octobre 1799 alors qu'il revenait d'Égypte.

A quelques mètres du Pont de Loire, l'ancienne Hostellerie,

un temps menacée de destruction. image réactive.

Depuis 1910, une plaque est apposée sur la

façade de l'établissement pour rappeler l'événement.

Après plus de vingt années d'abandon et de dégradations,

le site devrait être réhabilité en logements,

commerces, bureaux, et un restaurant devrait également voir

le jour à partir de 2020.

Le projet est dans les mains d'investisseurs privés...

Place Mosse, juste avant le pont. La célèbre Auberge

Saint Louis. Image réactive.

Non loin de là en contrebas, vous trouverez

un petit parking, duquel on a une belle perspective sur le pont

et la Loire.

Tous les chemins de Nevers mènent au pont, nous voici donc

à la jonction finale des traversées de la ville.

Jonction sud des divers tracés étudiés.

Le pont remonte à l'antiquité, d'abord construit

en bois, puis en pierre, il a subit au fil des siècles, nombre

de destructions.

Le pont actuel composé de 14 arches est en fait la soudure

de deux ponts, le premier datant de 1770, l'autre de 1817. Il totalise

350 mètres de long.

Le Pont de Loire, vu du quai des mariniers.

Deux pavillons, servant aux bureaux d'octroi et de péage,

s'élevaient à l'entrée du pont, du côté

de la ville.

Ils seront supprimés en 1883 et remplacés par un nouveau

bureau de l'octroi situé sur l'autre rive en 1885.

Le pont a résisté aux crues du XIXe siècle,

qui ont dépassé celles de 1790.

En raison de la qualité des pierres du pont, « un grand

nombre de citoyens de la ville et du dehors » avaient pris

l'habitude de venir y aiguiser leurs outils.

Il fallut un arrêté préfectoral (7 février

1833) pour mettre fin à cette pratique.

Source : https://www.gennievre.net/portail/index.php/wiki58-l-encyclopedie

http://player.ina.fr/player/embed/DXC9809302281/1/1b0bd203fbcd702f9bc9b10ac3d0fc21/560/315/0/148db8

Reportage INA 1979 sur le Pont de Loire

Retour au sommaire