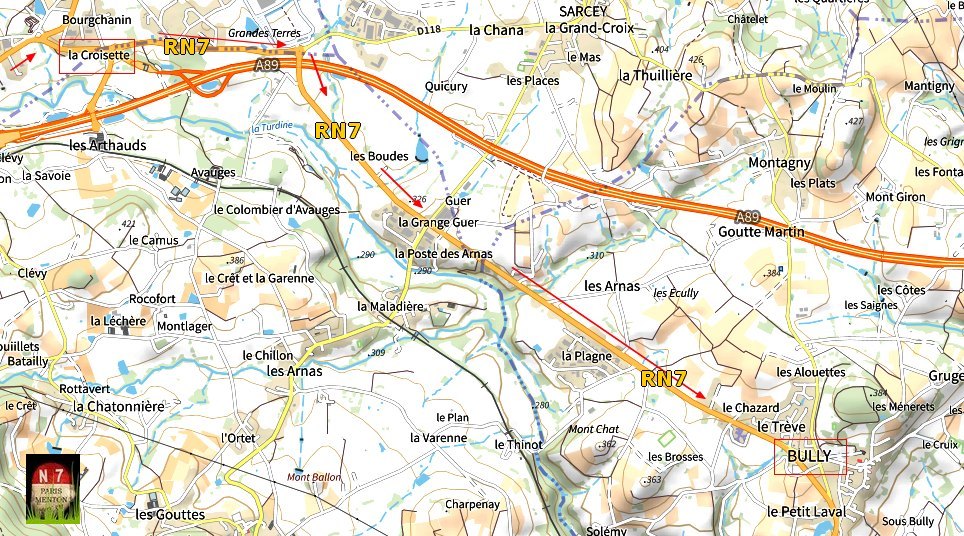

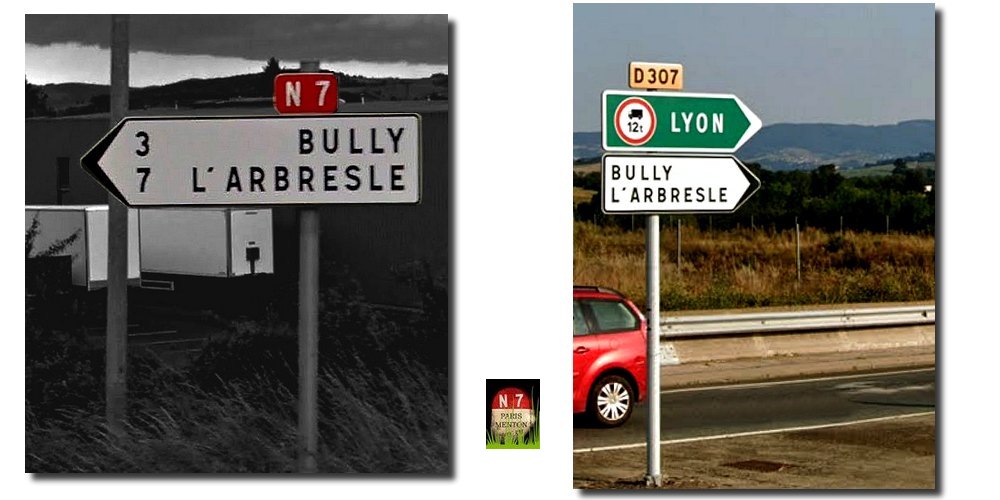

Bully Km 0435

http://www.bully.fr

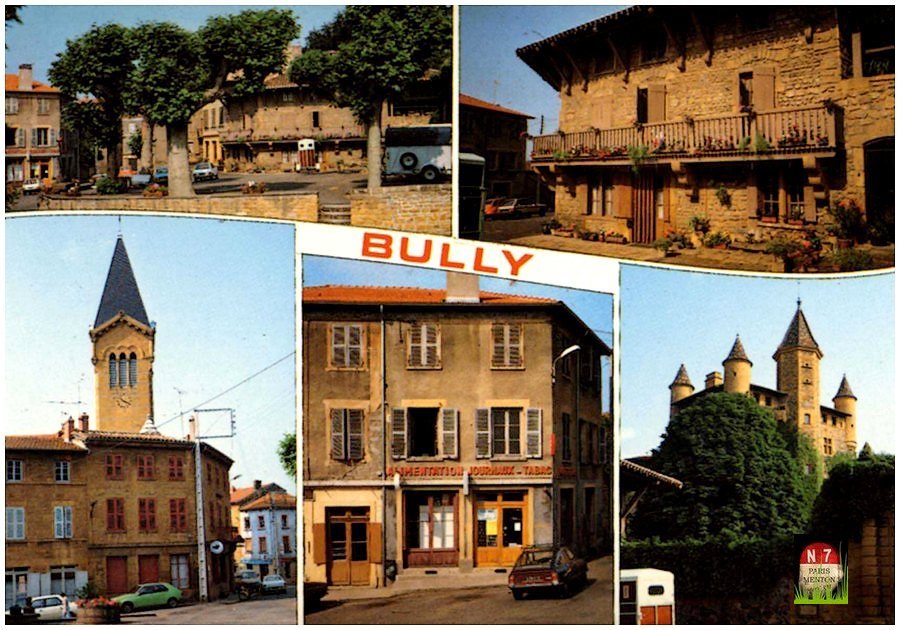

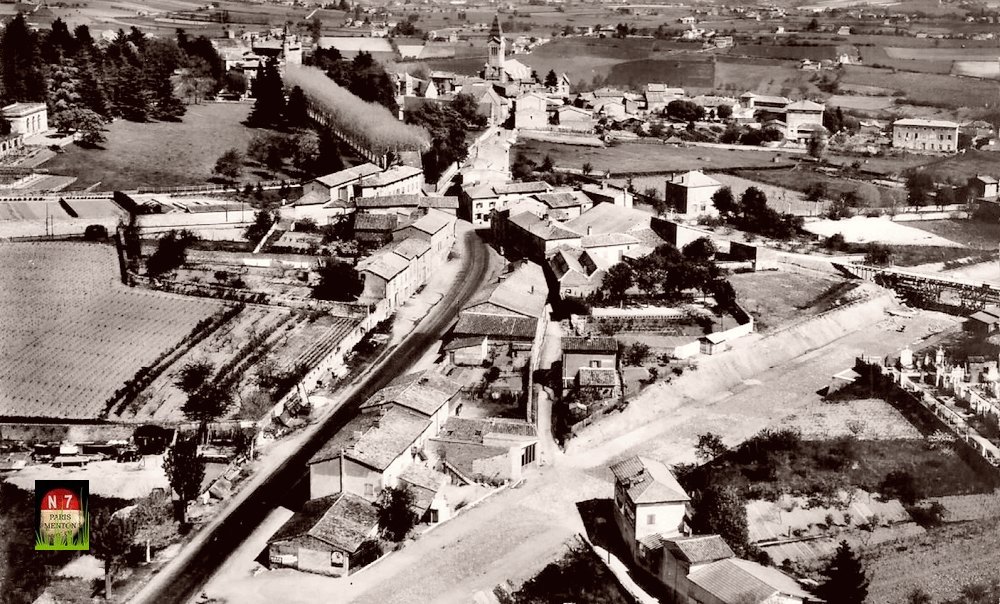

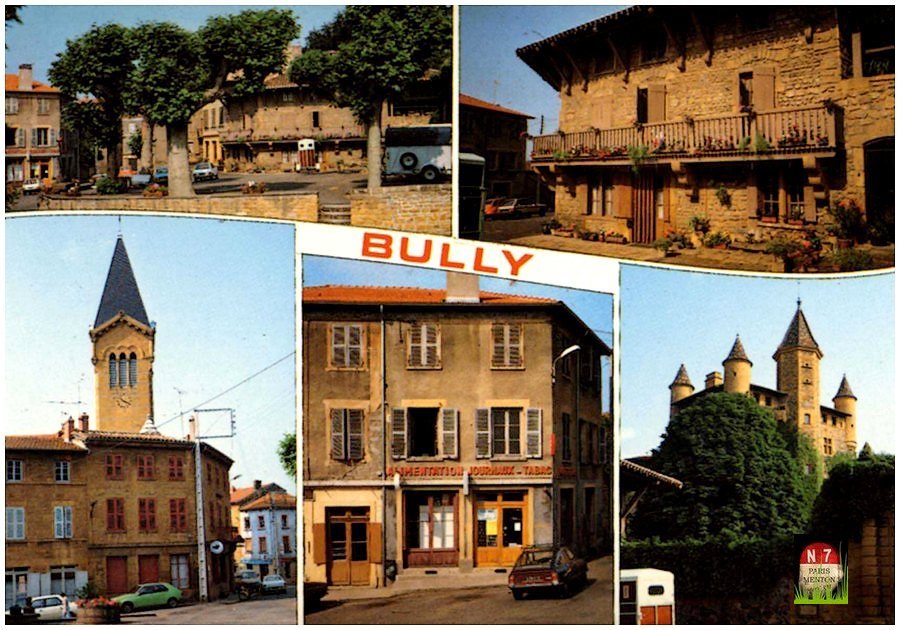

Bully est un village pittoresque du Beaujolais des "Pierres Dorées".

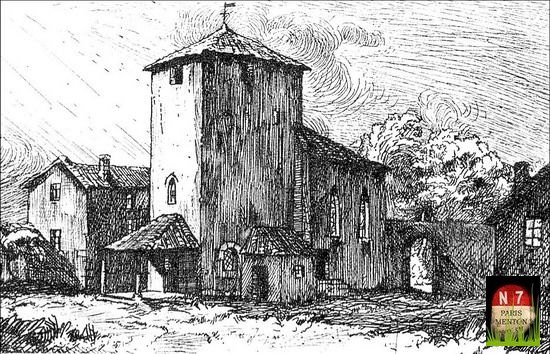

Dominant la vallée de la Turdine, le clocher de l'église (1861)

et le donjon du château du XVe siècle invitent le passant à

pénétrer dans le bourg pour y découvrir de nombreuses

constructions en pierre de Glay.

Extrait de la tablette Randoland.

Aux Pays des Pierres Dorées. Une sympathique bourgade.

La commune de Bully sur l'Arbresle est connue depuis l'époque

Gallo-Romaine.

Des médailles et monnaies Romaines retrouvées dans le fond

de bassin d'antiques stations thermales, attestent de la connaissance de

sources d'eaux en cette période de domination Romaine.

Un recensement en 1880 dénombrera pas moins de 53 sources d'eaux

minérales aux diverses propriétés.

On attribue au bouillonnement de ces sources l'origine du

nom latin Bulliacus qui est donné à cette localité

dans toutes les chartes du Moyen-Âge.

Bulliacus deviendra plus tard Bully. (Une autre version propose Bulliacus,

un nom d'origine gallo-romaine qui signifierait "propriété

de la famille de Bullieu")

Aux temps des invasions barbares, les stations thermales seront abandonnées,

oubliées de tous, pour toujours.

Si les eaux de Bully cessèrent d'être fréquentées

pendant la longue période qui s'étend du commencement du IVe

siècle jusqu'à nos jours, une œuvre essentiellement Romaine

continua de subsister sur le territoire de cette localité.

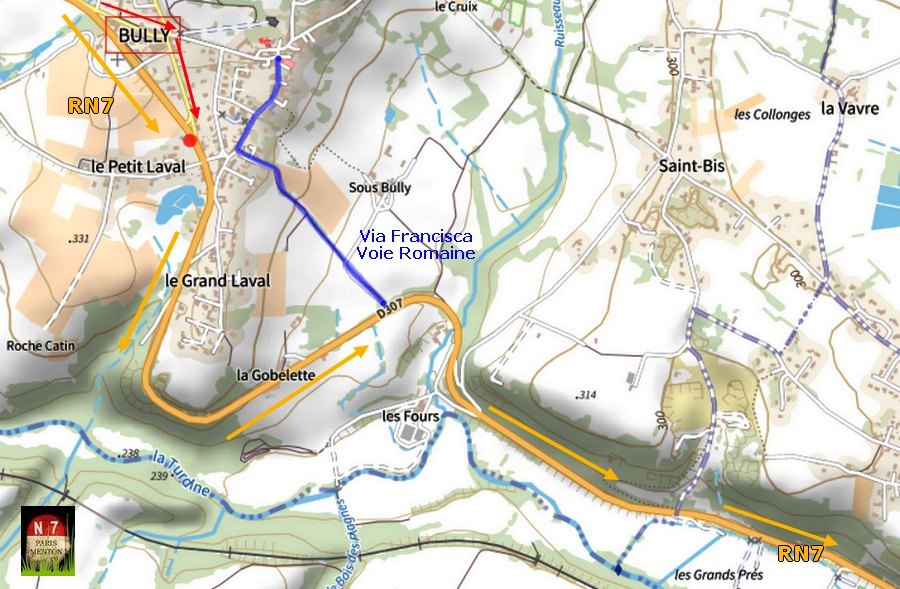

Il s'agit de la voie antique de Lyon à Roanne, à laquelle

les plus anciens documents du Moyen-Âge donnent le nom de Via Francisca,

la voie Française.

L'existence de cette route est attestée au Moyen-Âge à

Bully et dans diverses localités alentours.

Sources et extraits de la Notice Historique et Archéologique

par A Vachez imprimerie générale de Lyon 1884.

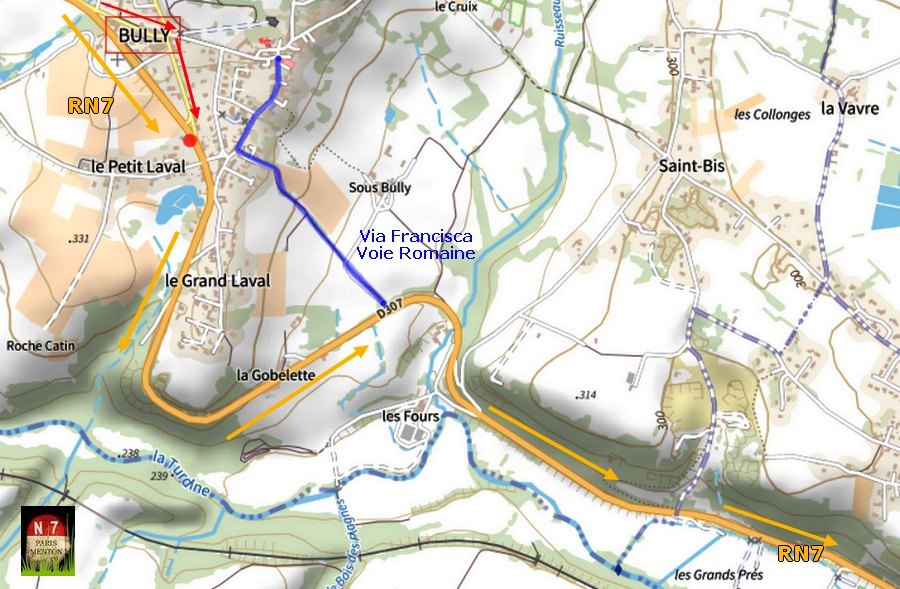

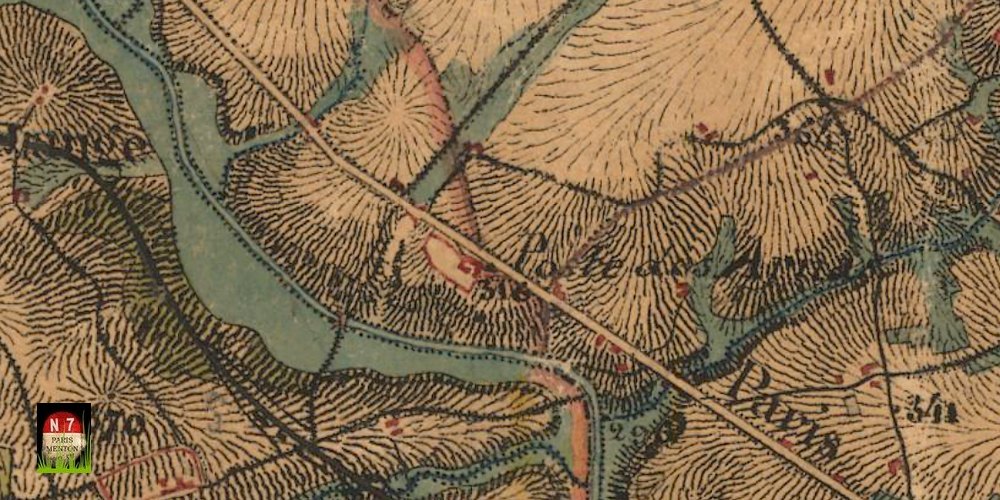

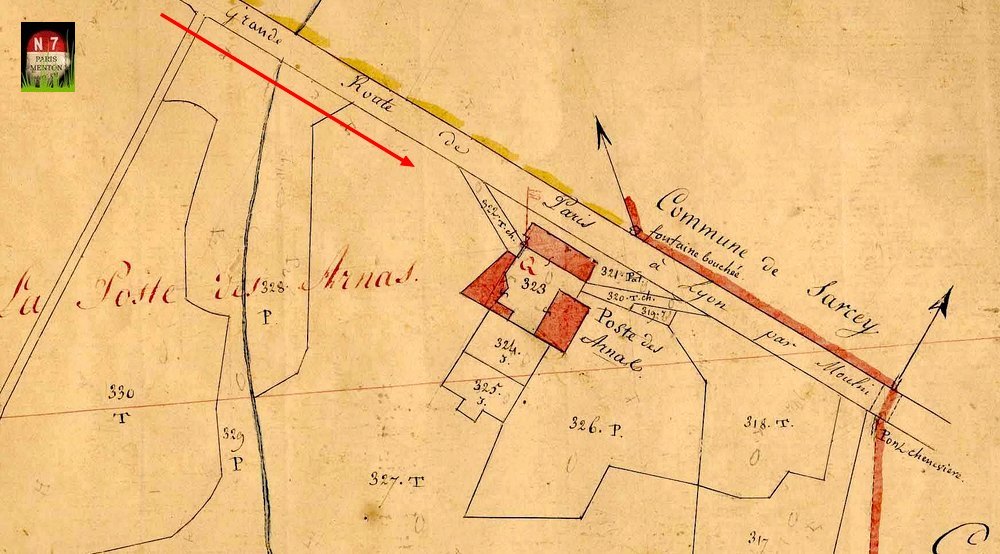

Dans l'antiquité la Via Francisca empruntait donc l'antique

voie Romaine, actuels "chemin sous Bully" puis "chemin du

pavé", qui arrivait "rue de la Poterne" au cœur

du village fortifié de Bully.

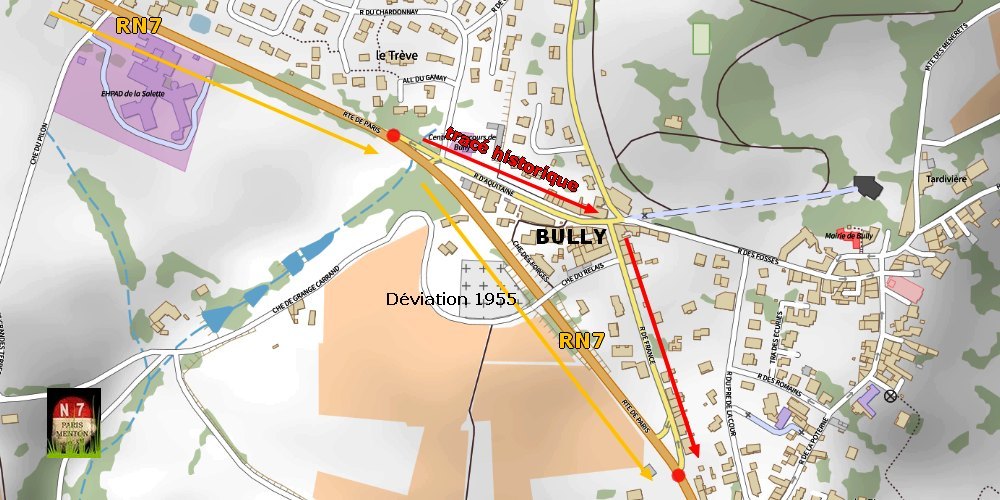

La route subira plusieurs déviations au fil des siècles.

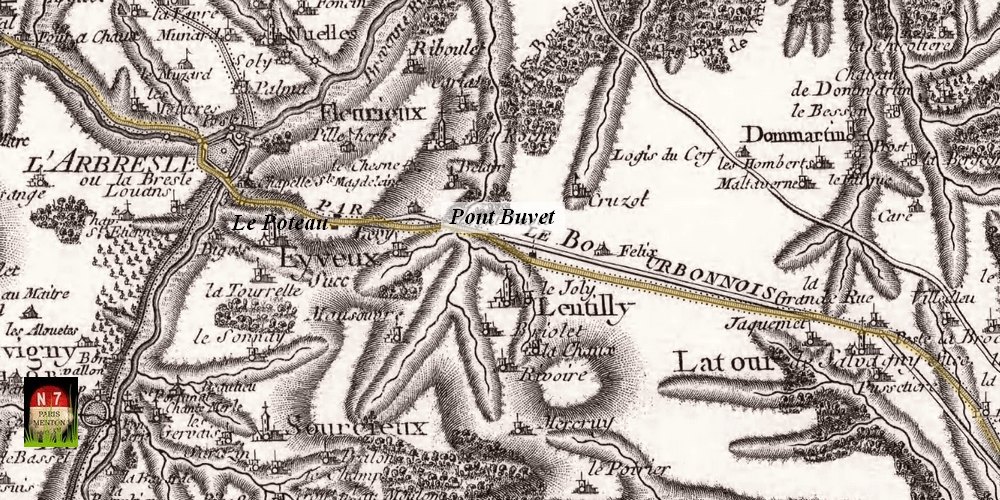

Les cartes indiquent qu'au XVIIIe siècle, elle ne passe

déjà plus par le centre, mais par la montée de Laval,

actuelle rue de France, un peu plus à l'Ouest, hors les murs et fossés

de la cité.

Jusqu'au milieu des années 1950, ce sera le tracé officiel

de la nationale 7.

En 1955, un nouveau contournement voit le jour, sur à peine 500 mètres,

il évite définitivement le bourg.

En route -

On remonte la petite rue d'Aquitaine - bordée de quelques rares

platanes - où l'on peut admirer de belles maisons en pierres dorées

spécifiques à la région.

http://www.carrieres-de-glay.fr/

Si l'on reconnaît d'emblée la pub Picon, celle pour le

Cognac ADET est plus difficile à déchiffrer. Photo JF lobreau.

Cela dit, permettez moi de douter du cocktail Picon Cognac ! Aujourd'hui

la plaque Picon a disparu.

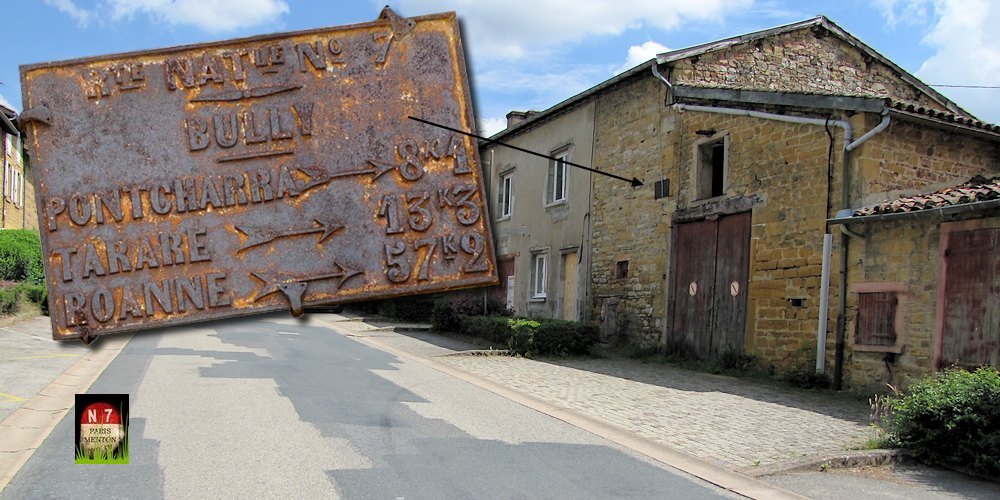

Pierres dorées et plaque de cocher. Photo Claude K. Photo gros

plan J.F Lobreau.

La rue d'Aquitaine et la Place du Trève. Avant / après.

Image réactive.

Devant l'Hôtel Durand, visible au fond, la RN7 tourne à droite.

Remontons la rue d'Aquitaine jusqu'au carrefour avec la rue

de France, qui part sur la droite, à angle droit.

Au coin une agréable surprise, côté gauche quelques

plaques Michelin nous rappellent le passage de l'ancienne RN7, sur la droite

une vierge à l'enfant.

Des plaques Michelin nous invitent à emprunter la RN7 par la

rue de France. Photo Claude K.

Collection de plaque Michelin à gauche et vierge

à l'enfant sur la droite. Photos Claude.K

Peut-être sort-il encore de l'eau minérale de cette pompe

située rue de France. Photo Claude.K

Camion Berliet avec remorque s'engouffrant dans la rue de France et

s'apprêtant à descendre la "Montée de Laval"

en direction de Lyon.

Cette photo illustre bien la nécessité de faire passer

le trafic routier hors du centre ville.

Remarquez la borne d'angle et la plaque Michelin sur le mur du fond.

Toutes deux ont disparu aujourd'hui. Photo ???

Même lieu aujourd'hui. Photo Claude.K

Tournons à droite et empruntons la Rue de France, autrefois

appelée la "Montée de Laval"... sauf que là

nous descendons "la Montée"...

Autrefois la Montée de Laval, aujourd'hui la Rue de France, vu

d'en bas. Même point de vue aujourd'hui. Image réactive.

On retrouve rapidement l'actuelle RN7 (déviation de

1955) en direction de Lyon.

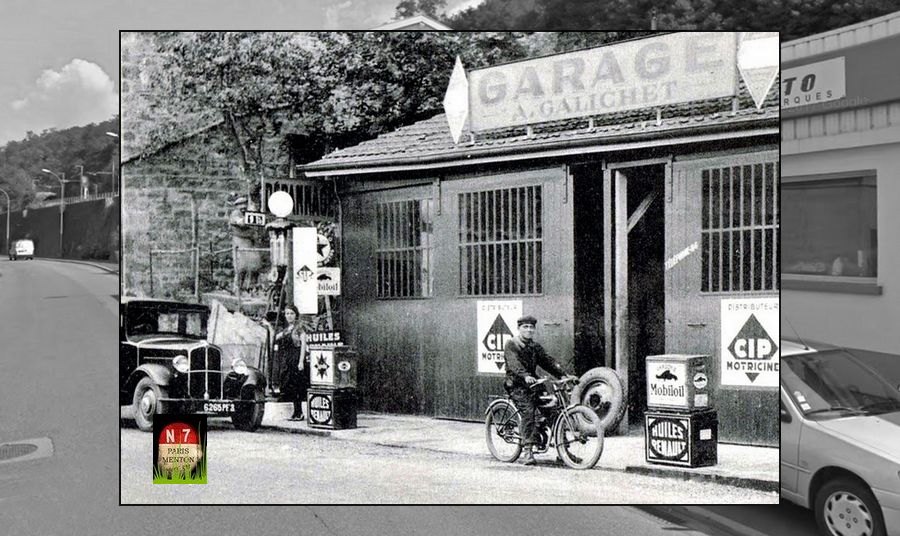

A la jonction des deux tracés une ancienne station-service, transformée

en boulangerie.

A la jonction des deux tracés, une station Mobil. Même

point de vue aujourd'hui. Image réactive.

En route -

La route de Lyon amorce une descente de 5 km à travers les Monts

du Beaujolais pour rejoindre tranquillement la ville de l'Arbresle.

Hotchkiss et Dubonnet, dans la descente vers L'Arbresle. Photo Claude.K

Hotchkiss. Photo Claude.K

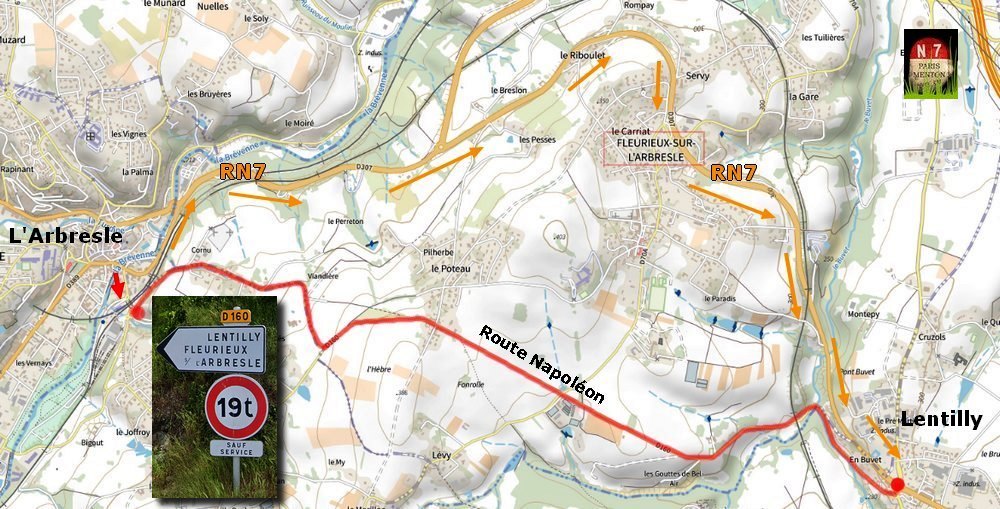

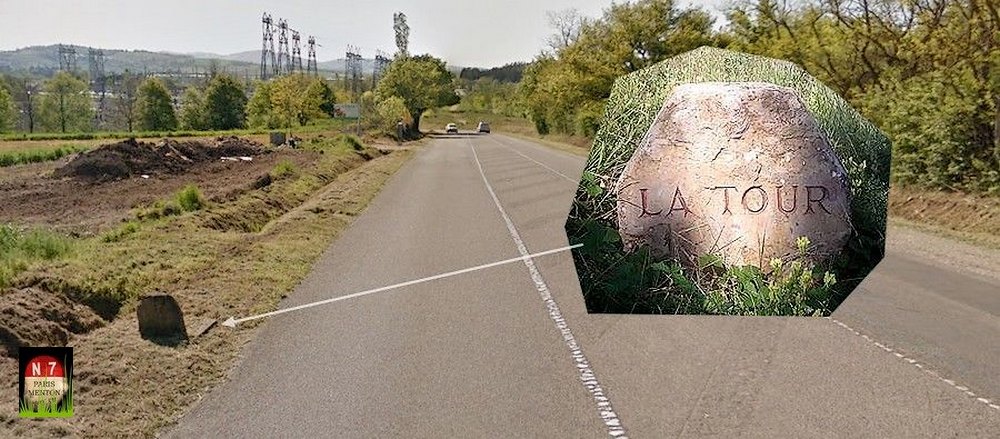

En bleu, le Chemin Pavé, ancienne voie Romaine / voie Francisca.

Votre attention à négocier les courbes de la route pourrait

vous faire manquer le petit cul de sac sur la gauche.

Sur la gauche, voici le "Chemin Pavé", c'est

par ici que passait la Via Francisca pour rejoindre Bully, l'ancêtre

de notre Route Nationale 7. (voir carte ci-dessus).

S'il fut autrefois pavé, comme le suggère son nom, le chemin

est aujourd'hui en partie goudronné ou simple chemin de terre.

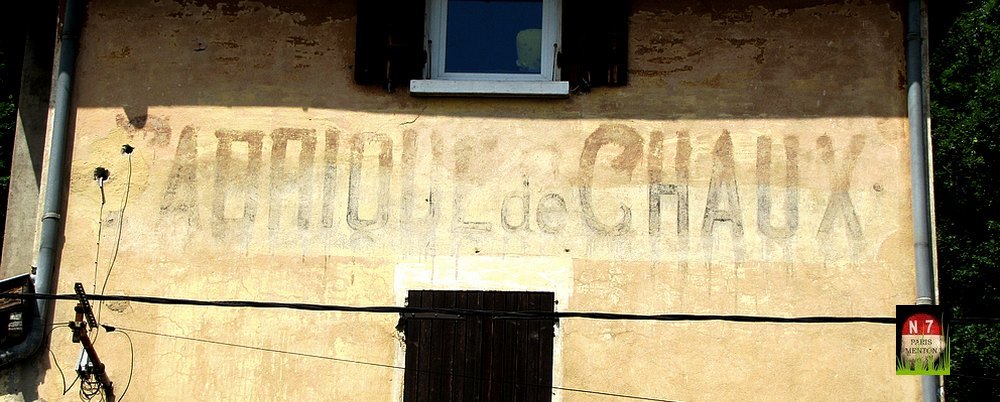

La fabrique Gaillard, dernier des fours à chaux de l'Arbresle.

Photo Claude.K

Depuis l’Antiquité, les sols riches en carbonate

de calcium des environs de l'Arbresle, sont exploités pour la fabrication

de la chaux utilisée dans la construction ou pour l'agriculture.

A la fin du XIXe siècle, l'arrivée du train, et la concurrence

de la Chaux de Bourgogne, moins chère et de meilleure qualité,

précipitera la fermeture des fours à chaux de la région.

En 1936 on ne recense plus que quatre fours à Chaux dans tout le

département du Rhône.

L'un de ces quatre, le Four Gaillard est la dernière fabrique de

chaux à l'Arbresle.

Source : Les Amis du Vieil Arbresle.

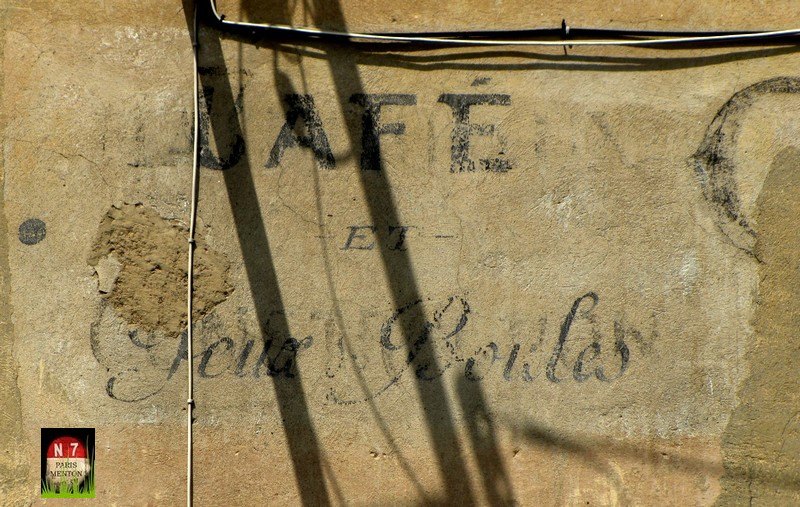

Four à Chaux Gaillard et son café en terrasse.

Le Four Gaillard. Photo Claude.K

Café Gaillard et Jeux de boules. Photo Claude.K

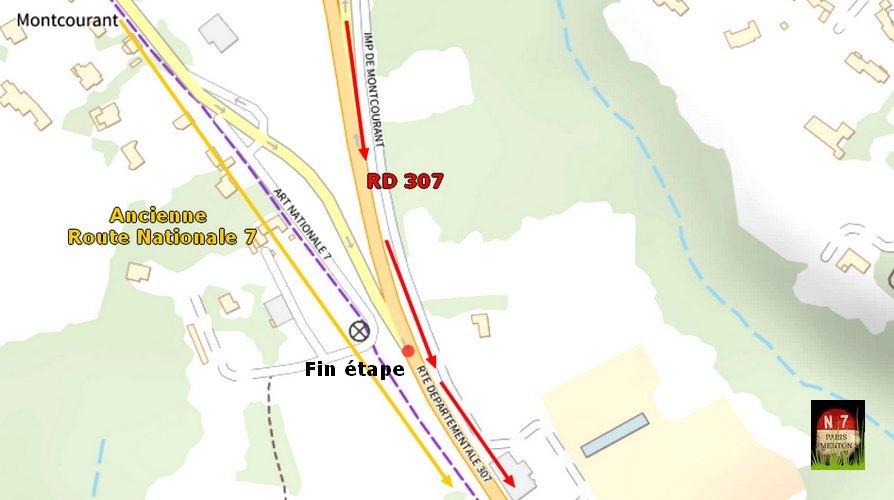

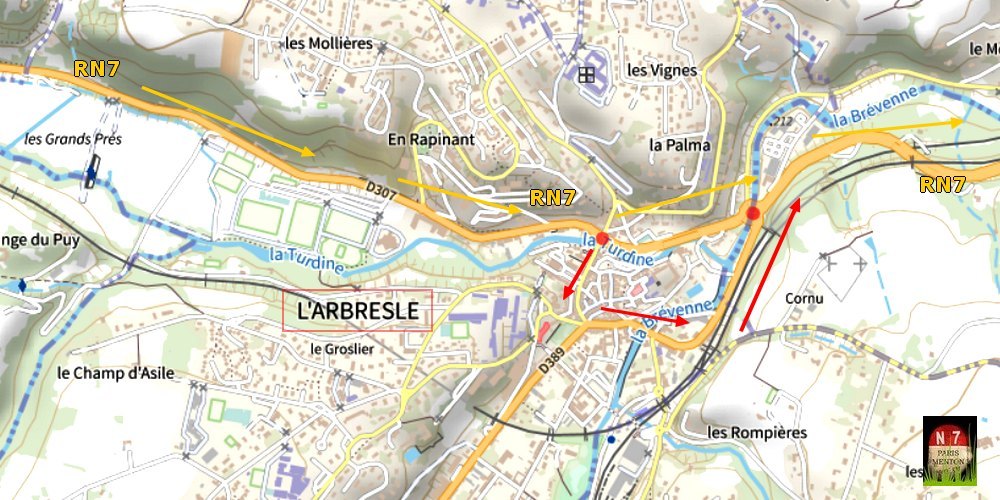

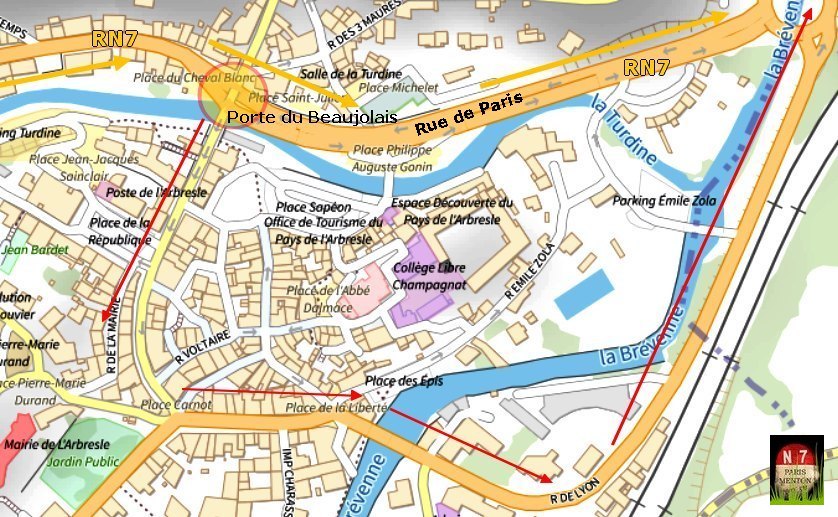

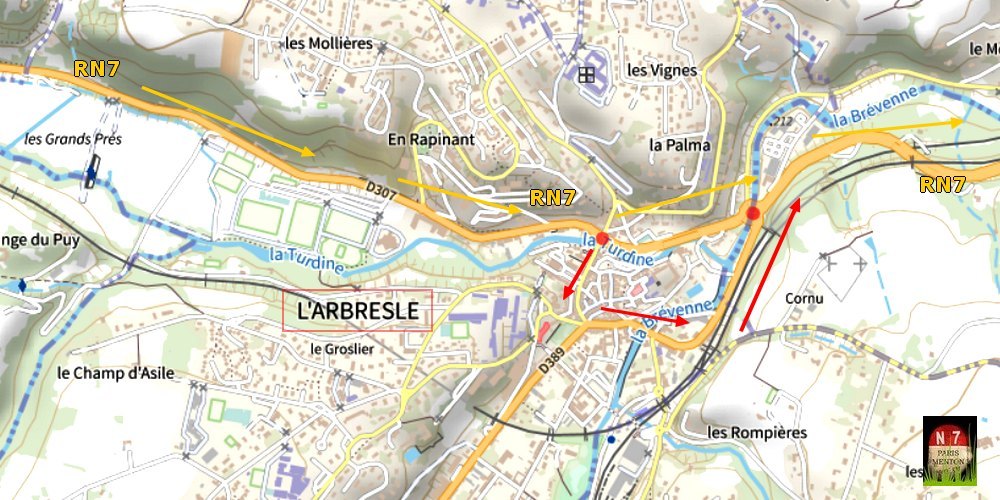

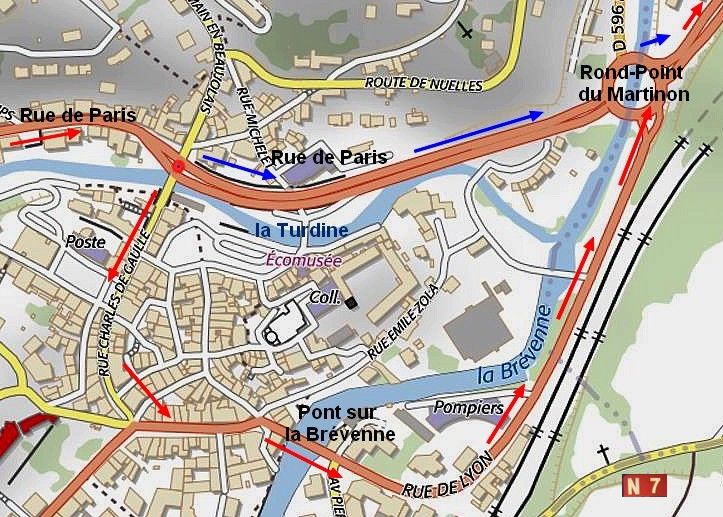

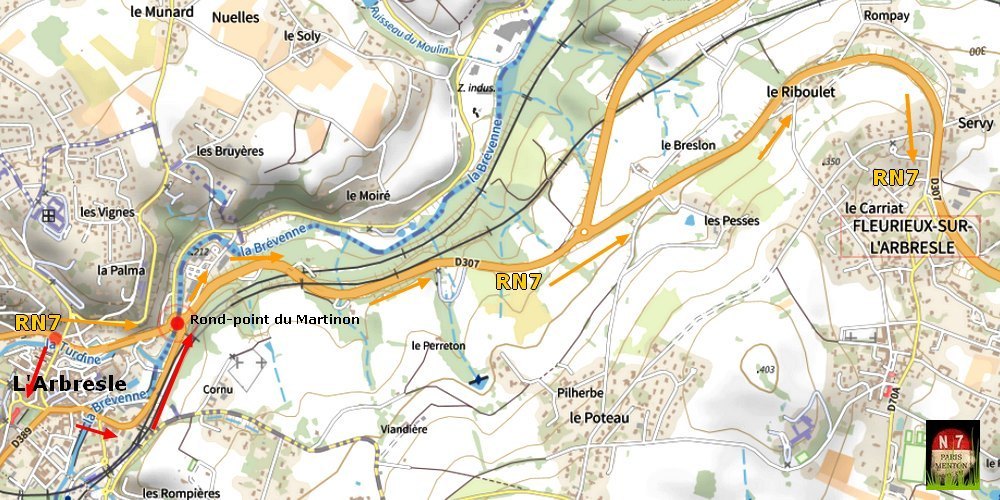

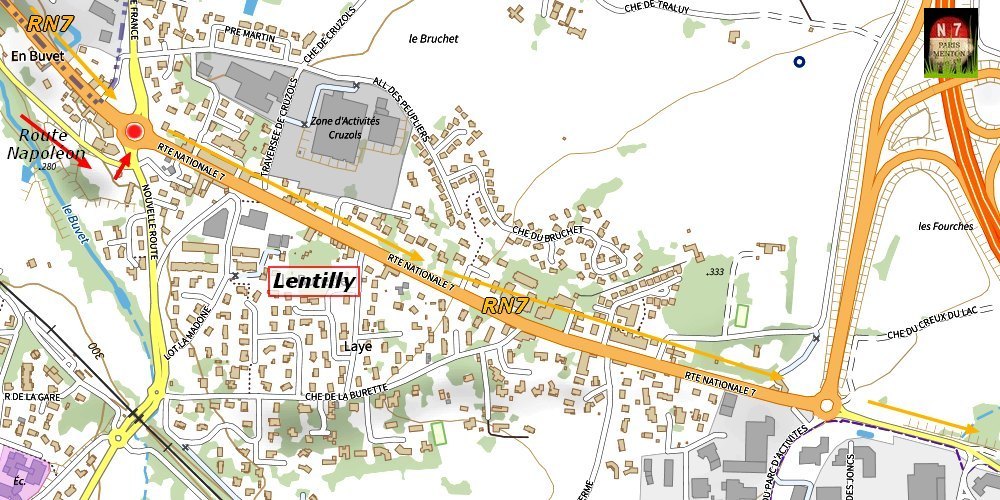

Flèches rouges, le tracé historique.

Depuis le 1er janvier 2024, cette portion de route a été transférée

au département.

Le cartouche N7 est remplacé par D307. Photo Claude.K

Station service Total flambant neuve en 1966 à l'entrée

de la ville. Image réactive.

L'Arbresle Km 0440

http://www.mairie-larbresle.fr

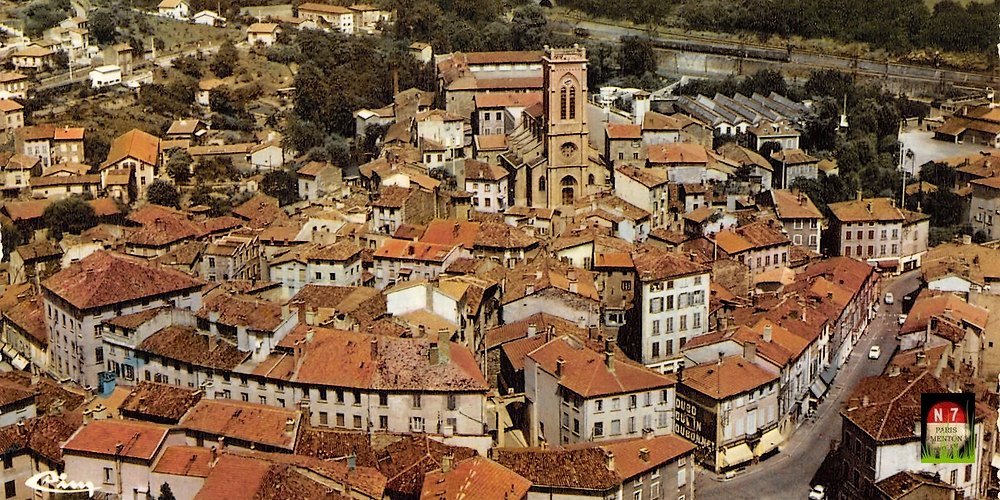

Dès l'époque néolithique, le site de L'Arbresle est

occupé par l'homme.

Cette occupation humaine plusieurs fois millénaire, l'Arbresle la

doit à son emplacement privilégié.

Située au confluent de la Brévenne et de la Turdine, à

la jonction des monts du Lyonnais et du Beaujolais, au carrefour de deux

routes importantes, la route du Bourbonnais (RN 7) et la route d'Aquitaine

(RN89),

la petite ville de L'Arbresle propose dès le Haut Moyen-Âge,

une halte bienvenue sur le Grand Chemin Français qui est l'itinéraire

le plus court et le plus fréquenté reliant Paris à

Lyon.

Pendant des siècles, marchands, soldats, pèlerins, voyageurs

illustres ou anonymes s'arrêteront pour boire, manger et dormir dans

les nombreuses auberges et hostelleries que propose la ville.

Essentiellement localité agricole, sa proximité avec la ville

de Lyon, attire les bourgeois et les nobles Lyonnais qui y font bâtir

au XVIème siècle, des maisons dans le style de l'époque

Renaissance.

A partir du XIXe siècle l'essor industriel de la capitale des Gaules

bénéficiera à L'Arbresle qui se spécialise dans

l'industrie textile.

Sources et extraits : https://www.amis-arbresle.com

L'Arbresle viendrait du terme "arbre" et du suffixe féminin

"elle" signifiant le petit arbre. Toponymie générale

de la France

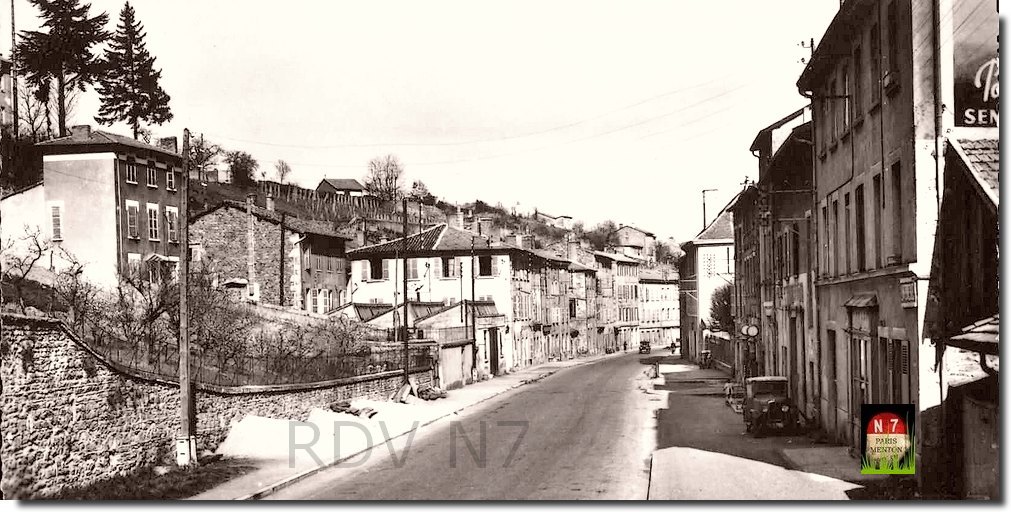

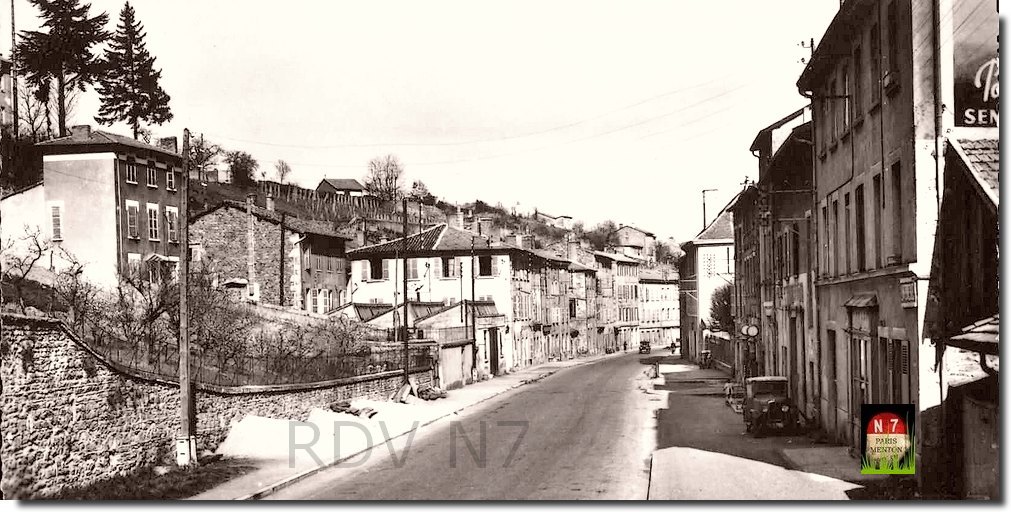

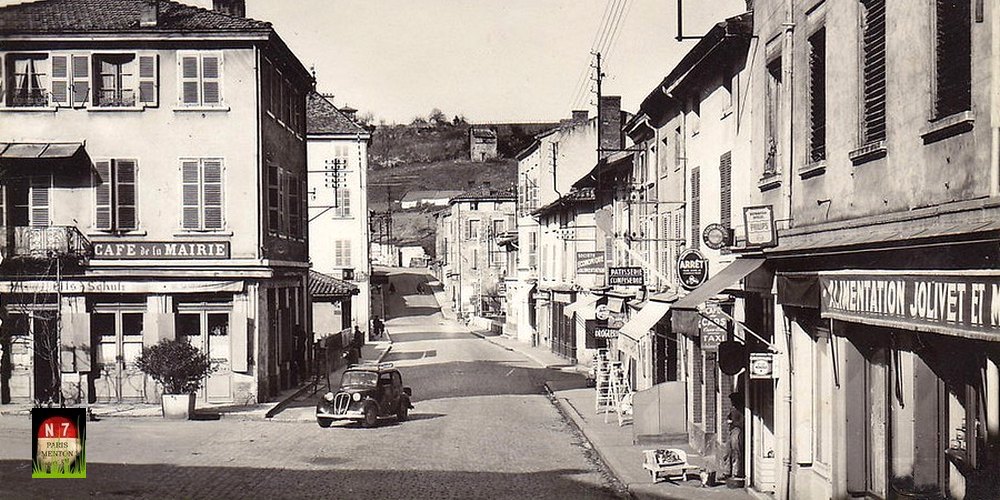

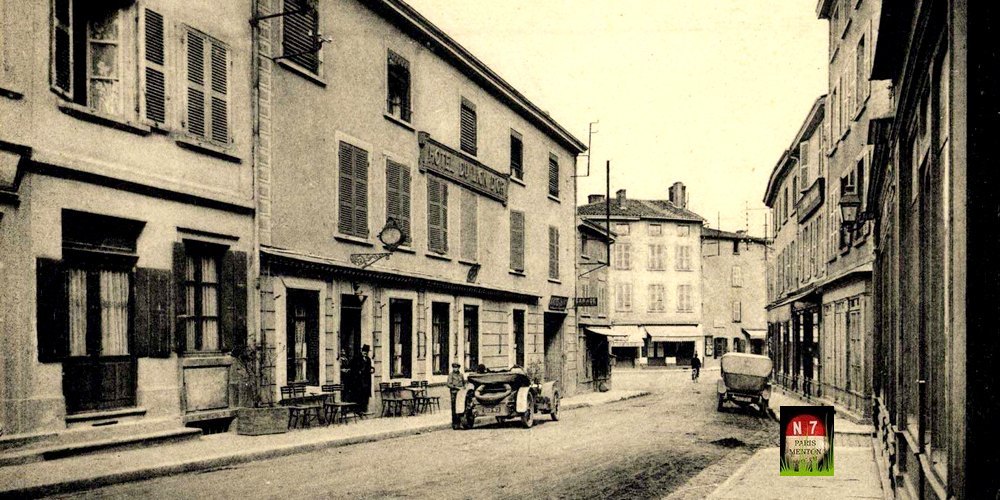

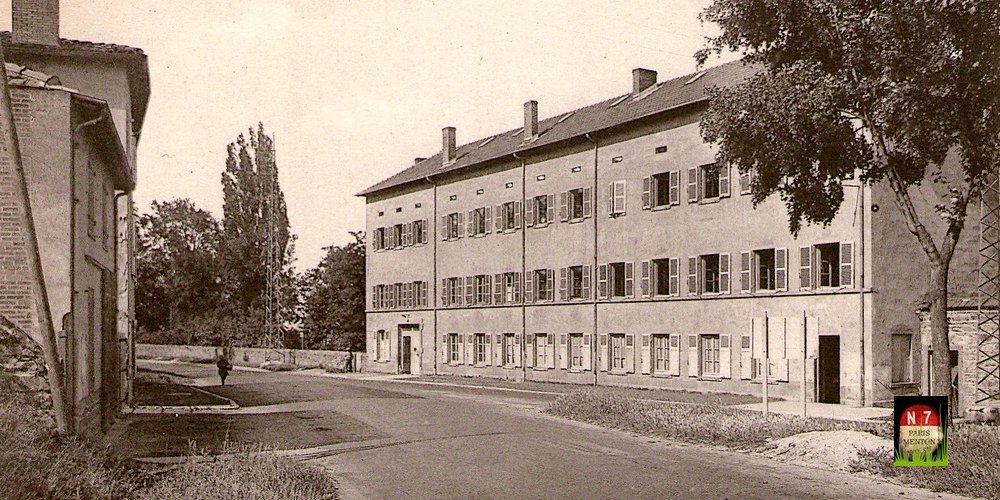

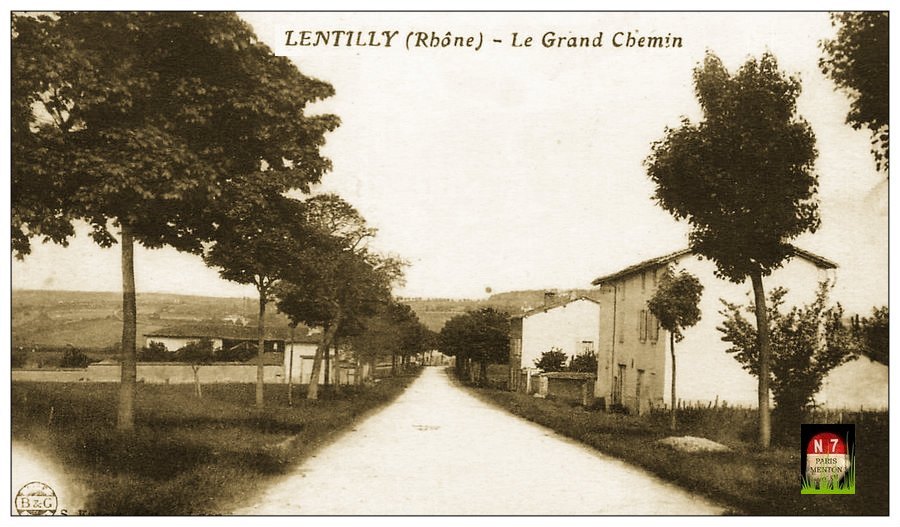

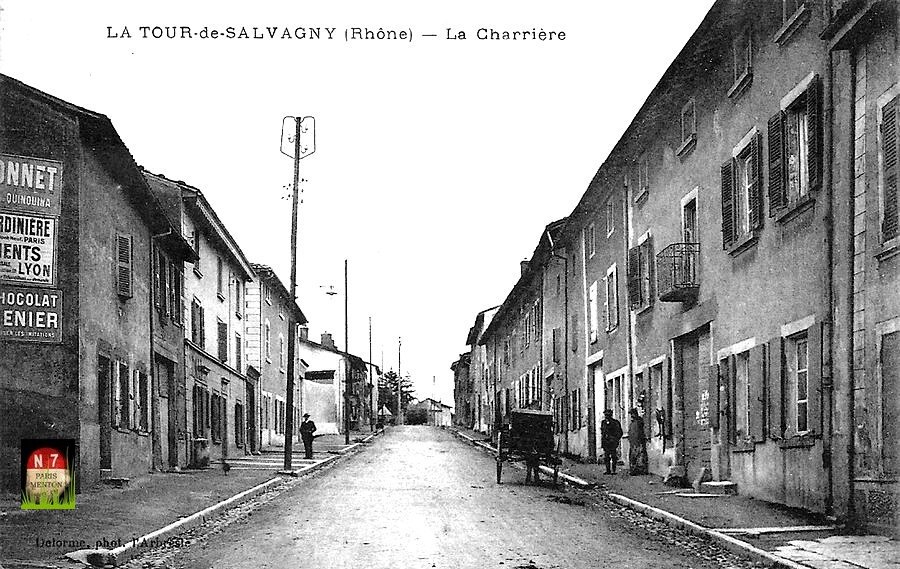

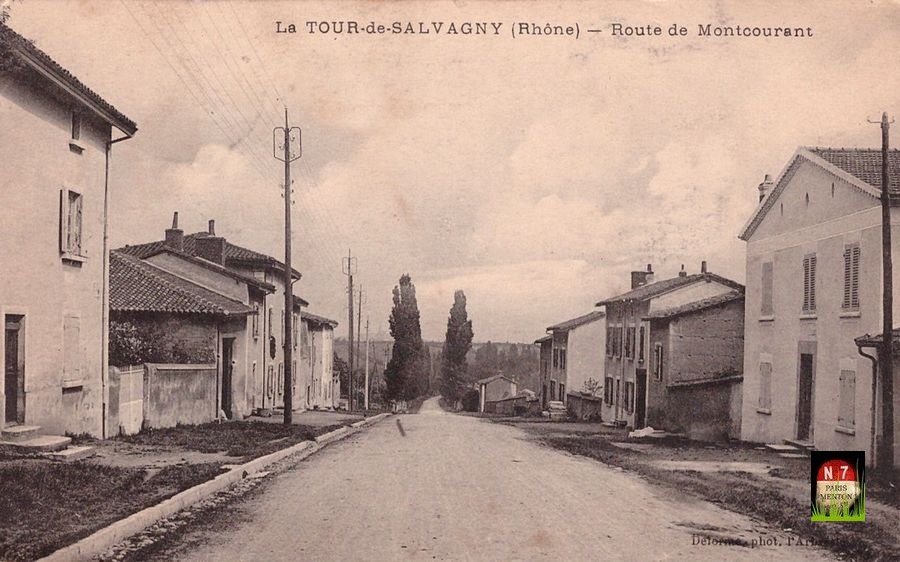

Entrée du Bourg, Rue de Paris - années 30.

En route :

La traversée de la ville est simple.

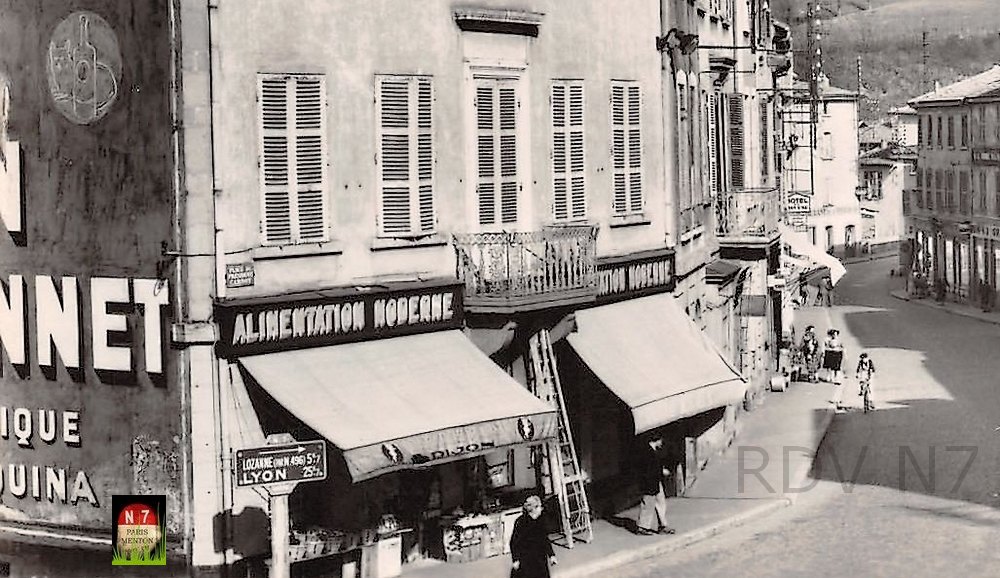

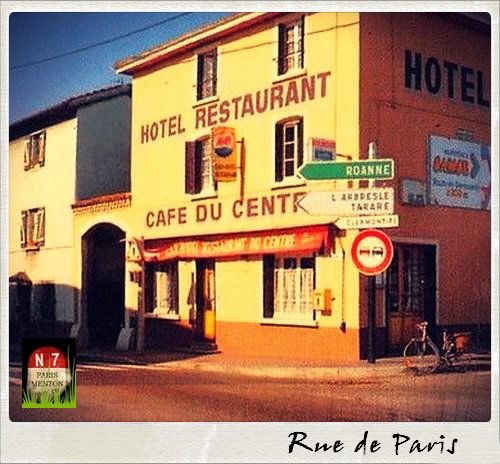

Il suffit de suivre la "Rue de Paris", qui, dans sa première

partie, a conservé ses alignements de maisons aux façades

colorées typiques de la région, faisant vaguement penser aux

rues d'une ville italienne, le folklore en moins.

La rue de Paris avant / aujourd'hui. Image réactive.

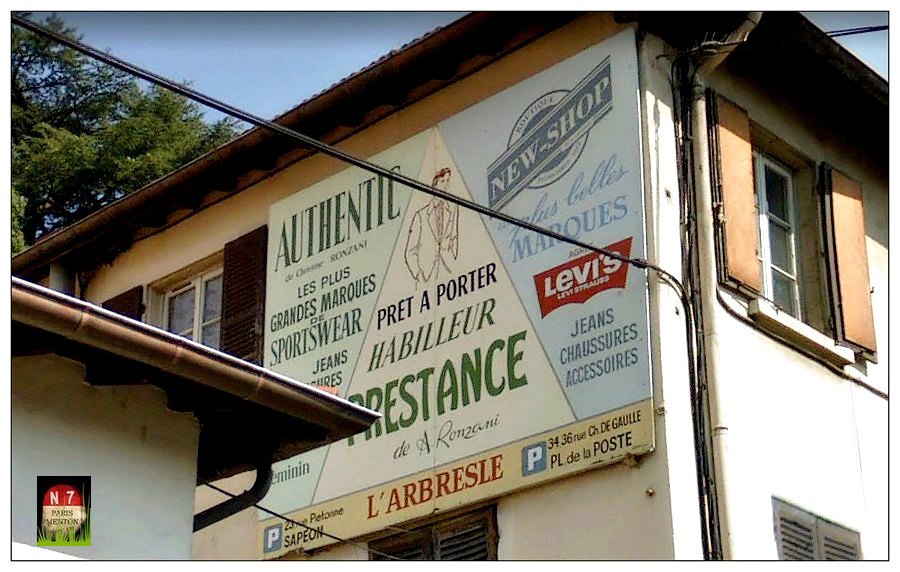

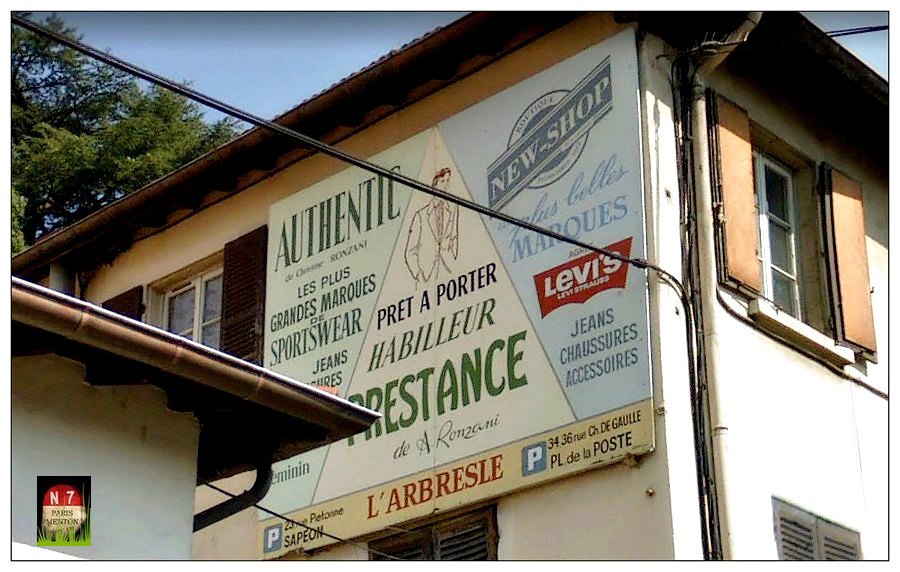

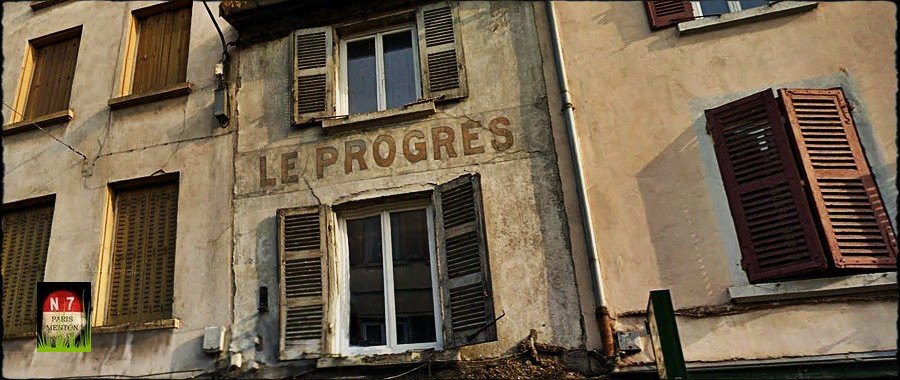

Ce n'est certes pas un mur peint, mais ce panneau 4 x 3 possède

le style désuet des réclames que l'on trouvaient dans les

catalogues des années 1950.

La boutique de prêt à porter existe toujours aujourd'hui.

Enseigne Rue de Paris. Notez le n° de téléphone à

2 chiffres, les Écuries et la Remise pour les équipages attelés.

De nombreuses hostelleries s'établirent à L'Arbresle et notamment

autour du quartier de la Porte du Beaujolais.

Image réactive.

Quartier de la Porte du Beaujolais vu en 2016. Photo Claude.K

L'agréable Café des Chasseurs a définitivement baissé

le rideau en 2018.

Porte du beaujolais.

Porte du beaujolais.

Vous avez deux minutes de libre ?

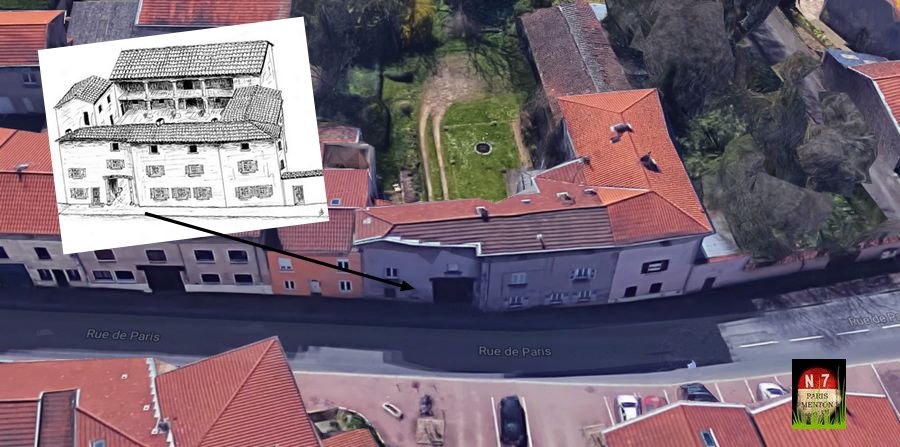

Alors, à quelques mètres du carrefour, sur la

gauche, allez jeter un œil à l'hôtel des Trois Maures,

édifié à la fin du XVe siècle.

Plus question d'y passer une nuit, la bâtisse est aujourd'hui transformée

en habitation, mais en faire le tour vous plongera en plein Moyen-Âge.

Construit à l'extérieur de la ville fortifiée, dans

un faubourg réputé pour ses auberges, le bâtiment échappa

miraculeusement à la terrible crue de 1715.

Seuls subsistent quelques vestiges moyenâgeux, des fenêtres

à meneaux, une tourelle d'escalier, une porte cochère et l'enseigne

aux " Trois têtes de Maures" restaurée.

Rue des Trois Maures, l'hôtel des Trois Maures et son enseigne

restaurée. (en cartouche l'enseigne originale)

Au Moyen-âge, les enseignes étaient très souvent imagées

pour être mieux comprises des illettrés et des analphabètes.

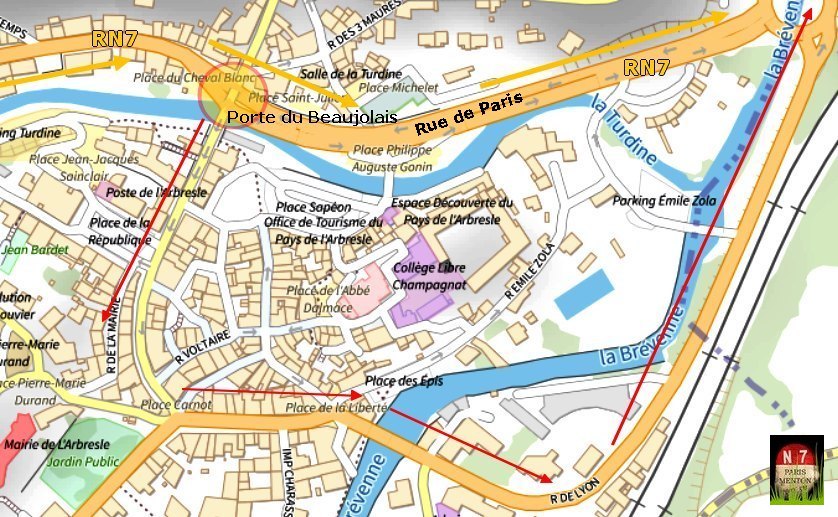

Flèches rouges le tracé historique |

|

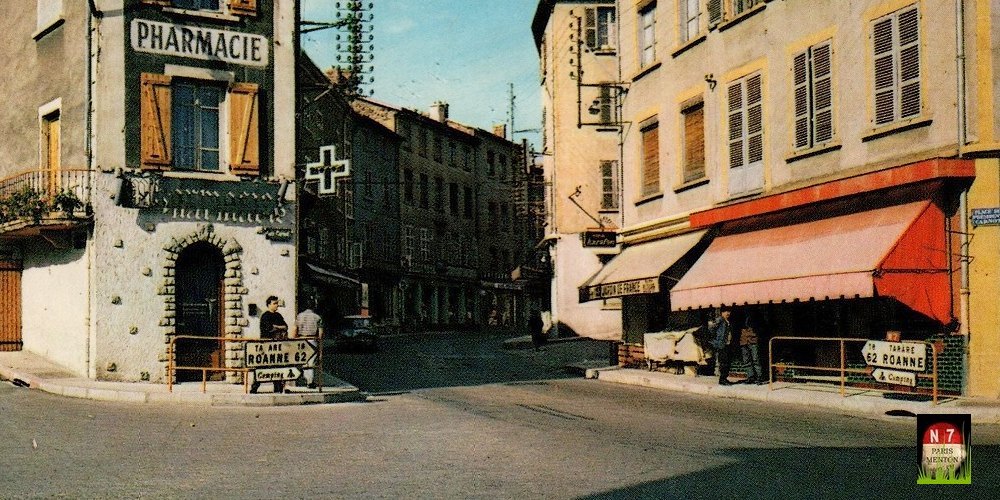

Quartier de la Porte du Beaujolais, dont le qualificatif

nous rappelle que l'Arbresle est une commune viticole du vignoble du Beaujolais,

poursuivons la Rue de Paris tout droit.

En route -

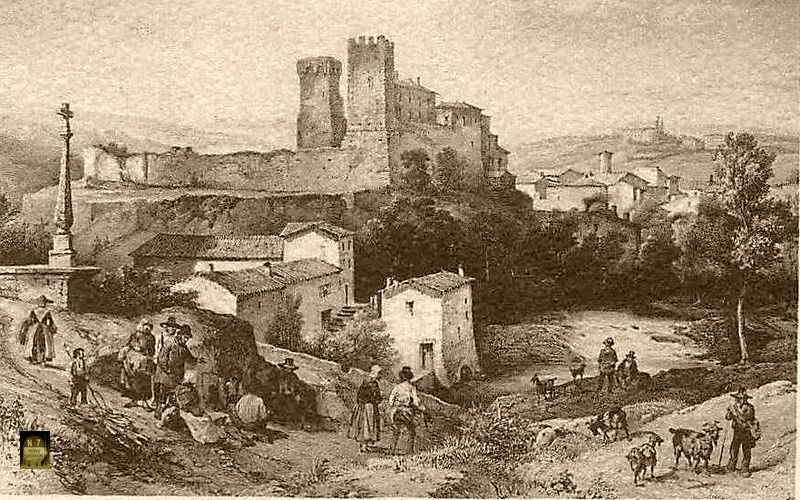

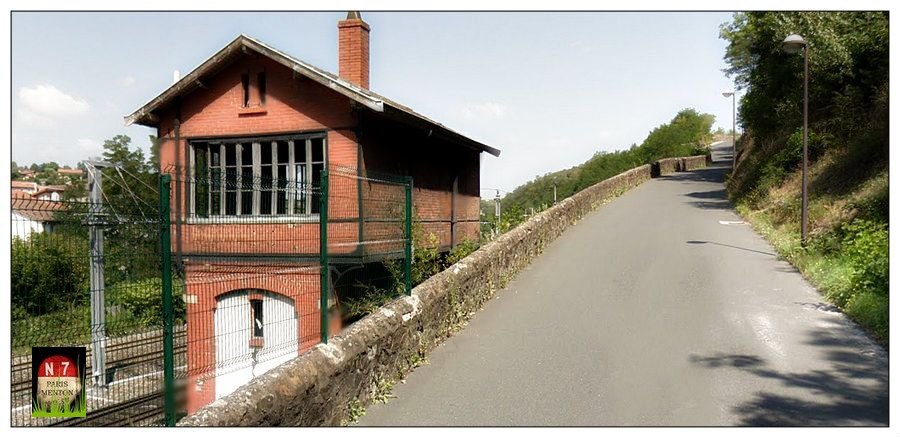

Sur cette seconde partie, la Rue de Paris devient une sorte

de passerelle longeant la Turdine, surplombant d'anciens quartiers et de

laquelle on a une jolie vue sur l'église et sur l'ancien château

médiéval .

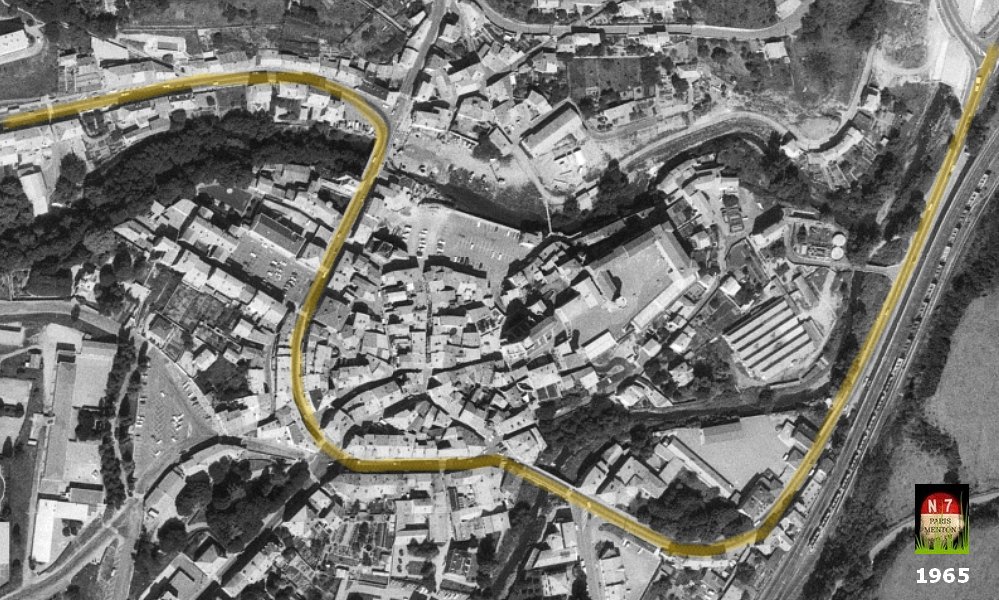

Ce tronçon de Route N7 a été créé tardivement

au début des années 1980, afin de se détourner du tracé

originel qui traversait alors les étroites rues du centre ville.

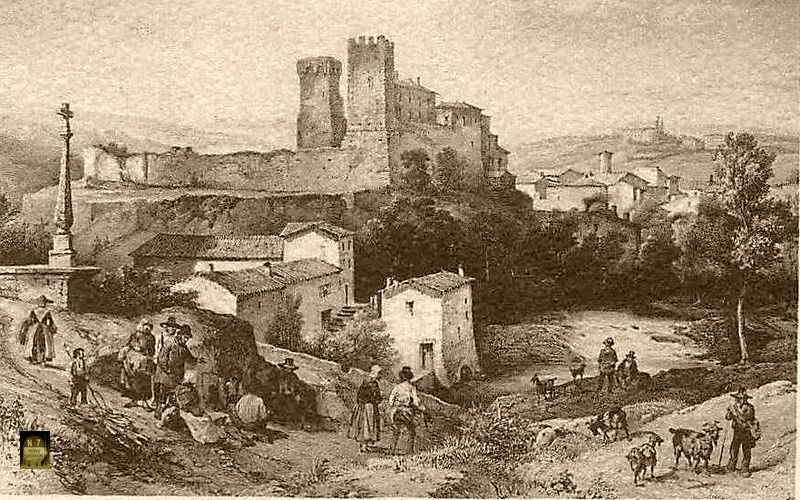

Vue du château de L'Arbresle vers 1850.

De la passerelle Sapéon, on a un bon aperçu de la route

nationale construite en encorbellement le long de la Turdine. Image réactive.

Photos Claude.K

On quitte L'Arbresle au rond-point où l'on croise la D89, la route

d'Aquitaine reliant Lyon à Bordeaux.

A la sortie de l'Arbresle, la RN7 (D307) croise

la RN89 (D389) en direction de Clermont-Ferrand.

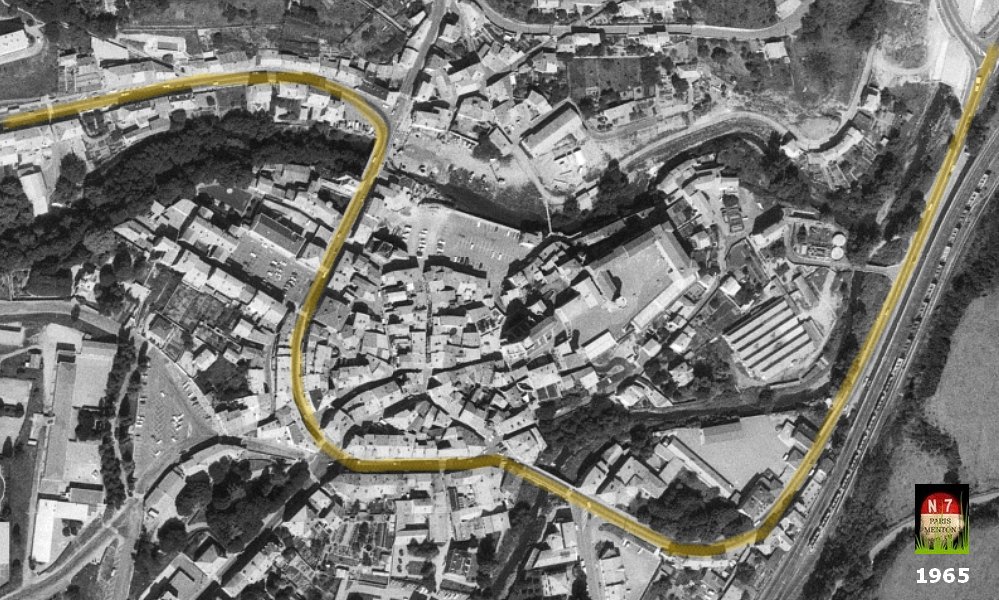

Sur le cliché des années 60, la RN7 arrive de la Rue de

Paris (à gauche) tourne sur la droite à la porte du Beaujolais,

emprunte l'étroite rue Charles de Gaulle

qui serpente dans le centre ville (ex rue Centrale), puis quitte L'Arbresle

en direction de Lyon (en haut à droite). Image réactive.

Depuis 1980, la route évite le centre ville.

Au Carrefour de la porte du Beaujolais, la Rue de Paris se poursuit désormais

tout droit

et rejoint directement la direction de Lyon en évitant la rue Charles

de Gaulle.

Ne quittons pas L'Arbresle sans avoir fait notre voyage nostalgique

et historique par le tracé d'avant les années 1980.

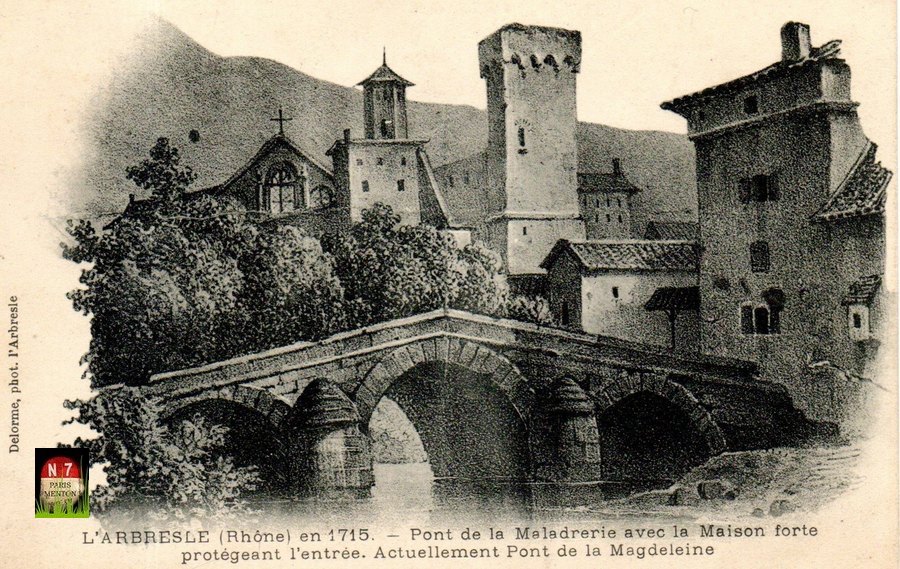

Il y eu jadis, au temps du Grand Chemin de Paris à Lyon, un tracé

encore plus ancien, mais les inondations de septembre 1715 détruisirent

en totalité le pont et les quartiers que la voie traversait.

Au XVIIIe siècle, une nouvelle rue dite "Centrale" fut

construite, traçant ainsi pour plusieurs siècles l'itinéraire

de la N7 et ce jusqu'aux années 1980.

Revenons donc à la Porte du Beaujolais, et empruntons l'étroite

rue Charles de Gaulle qui n'est autre que l'ancienne rue Centrale mise en

service au XVIIIe siècle,

Bonne idée de faire cohabiter les deux plaques de rue. Ancienne

et nouvelle appellation. (photo cartouche Claude.K)

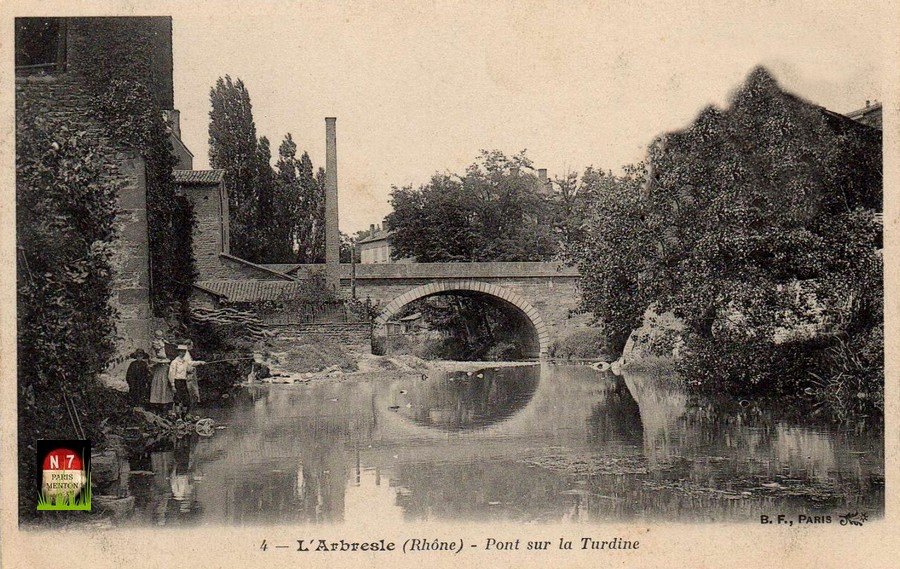

On entre dans la Rue Charles de Gaulle par le pont sur la

Turdine.

Ce pont relativement récent a été reconstruit lors

de l'aménagement de la déviation de la nationale 7 en 1980.

Mais de quand datait l'ancien pont ?

Remontons quelques siècles en arrière.

Les premiers documents attestant d'un pont, datent du XVIe siècle.

En 1668, la description de l’état du Grand Chemin Royal de

Paris à Lyon mentionne :

![]()

.

.