Traversée de Lyon Second Tracé de 1957 à

1973

Distance à parcourir : 7.5 km

Page 02/ 02

retour page 01

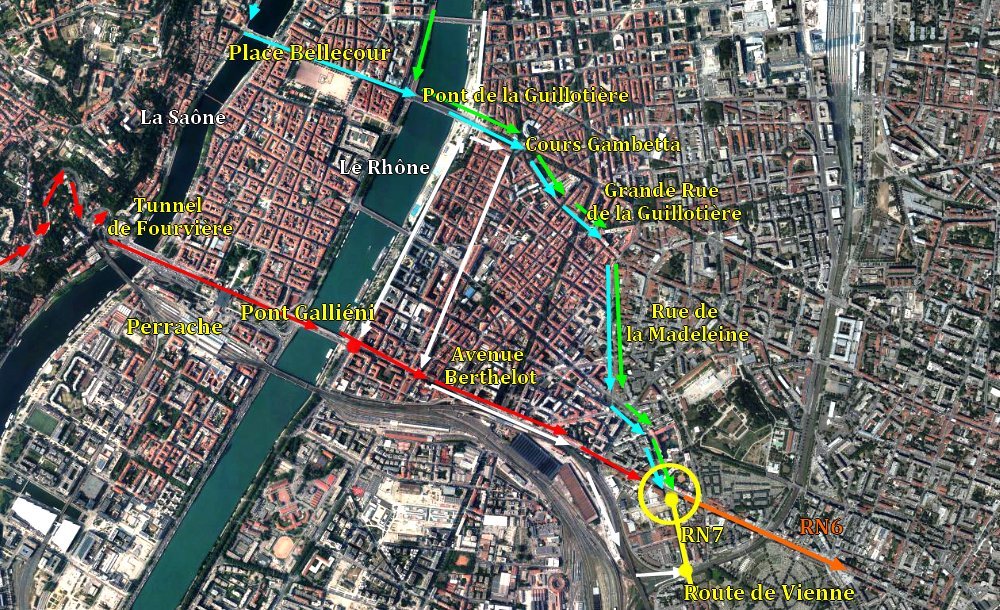

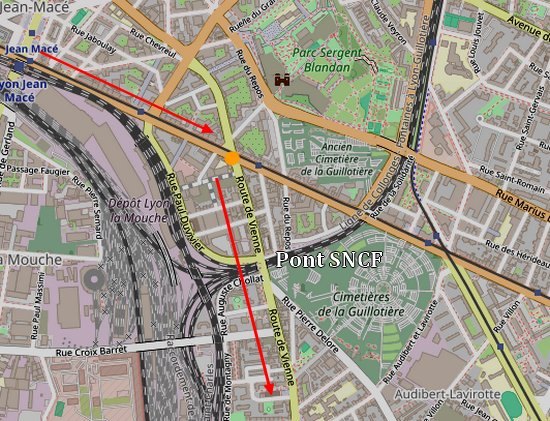

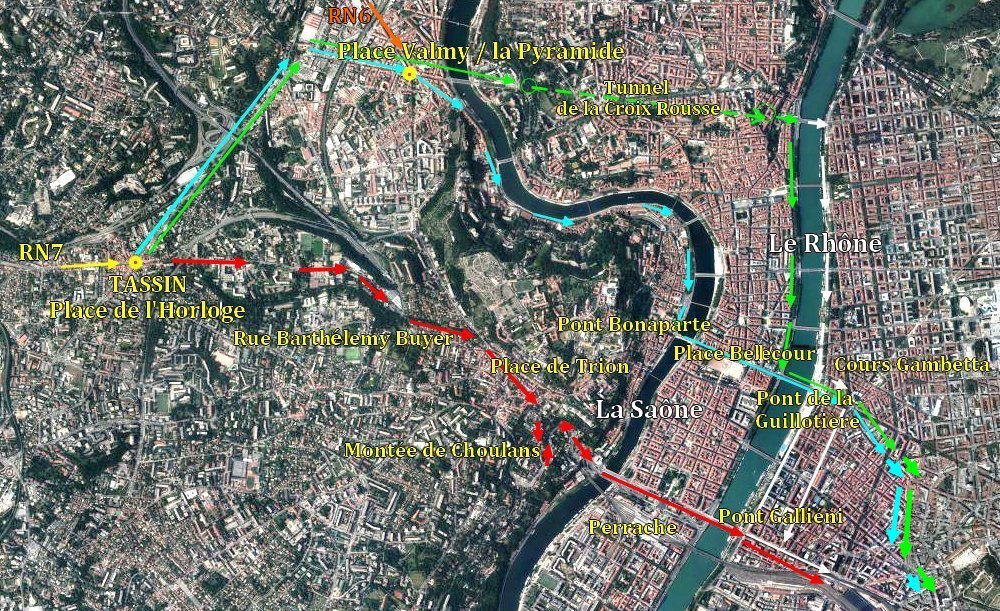

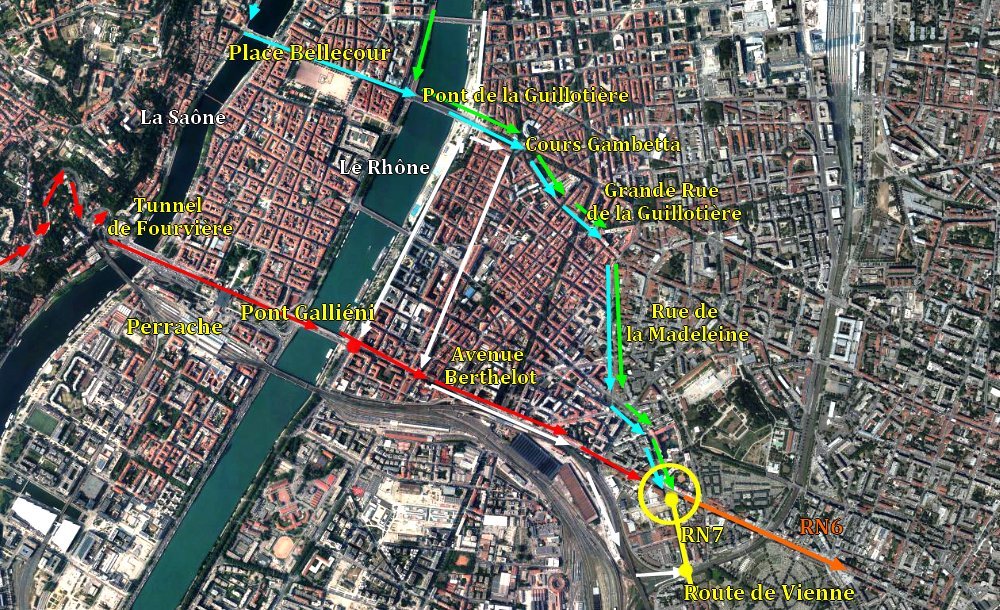

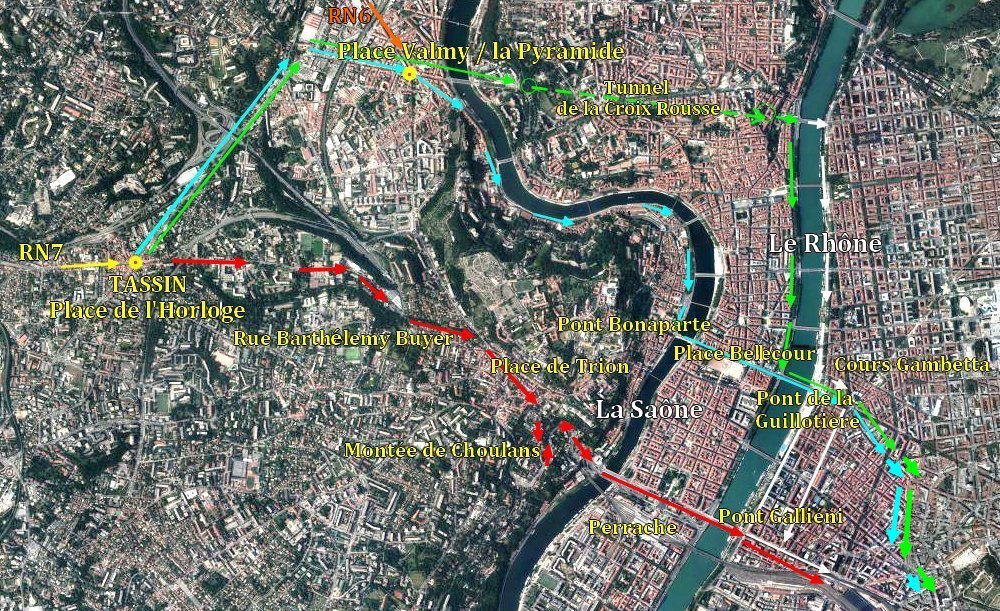

Lyon Ouest : On suit le tracé rouge.

Au détour d'un virage apparaît sur notre gauche le château

de Choulans. Image réactive.

Le château de Choulans ou château des Tourelles,

nommé « maison des Tournelles » en 1529, est une des premières

constructions laïques édifiées sur ces terres ecclésiastiques.

Il abrite aujourd’hui le restaurant « La Cour des Grands ».

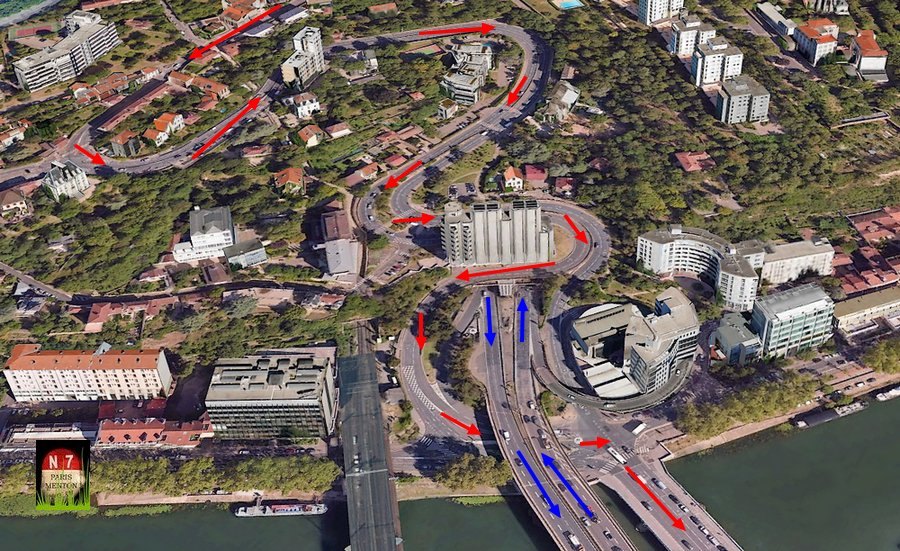

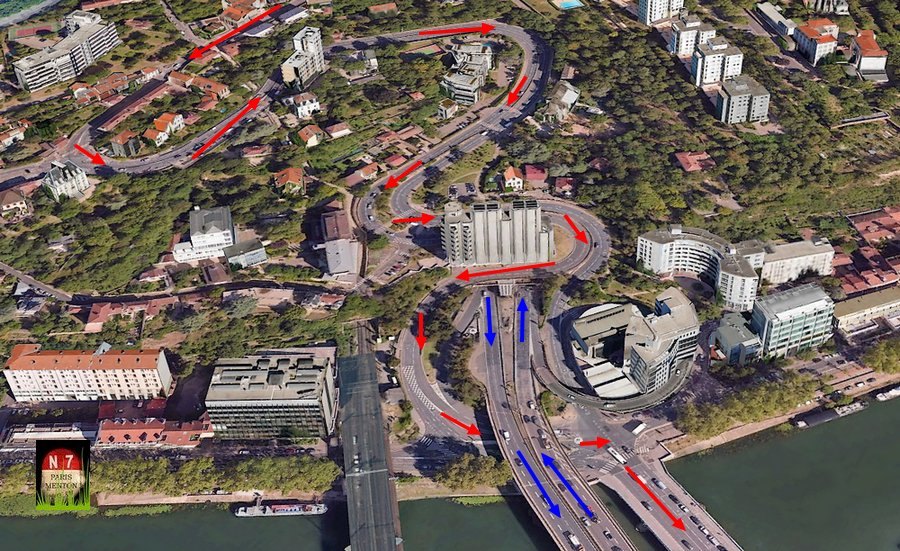

Après quelques virages en lacets dignes de ceux rencontrés

lors de la descente du col du Pin Bouchain, mais ici situés en pleine

zone urbaine,

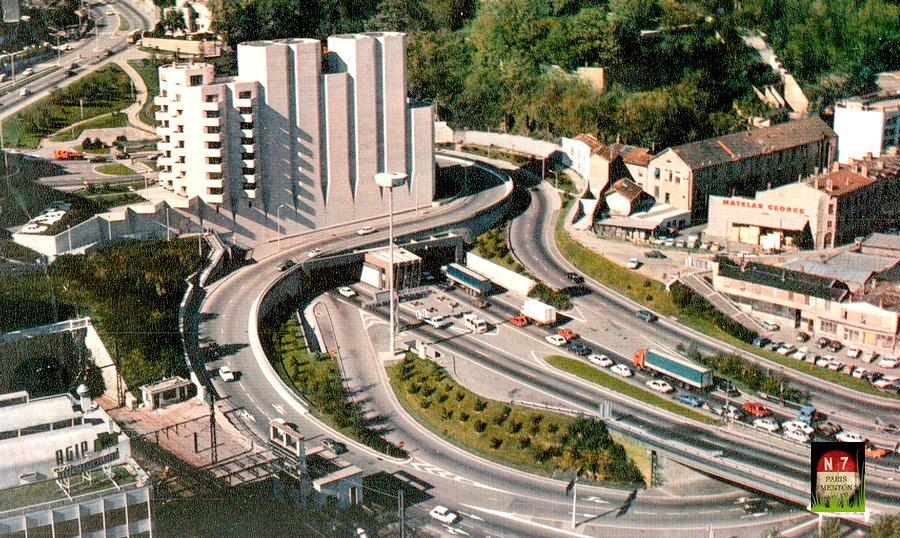

nous voici plongé au milieu d'un réseau de circulation impressionnant

de complexité.

Pour nous en rendre compte, rien de tel qu'une vue satellite.

Une vue des lacets de la montée de Choulans.

En rouge notre route nationale, en bleu l'autoroute A6 à l'entrée

ou sortie du Tunnel sous Fourvière.

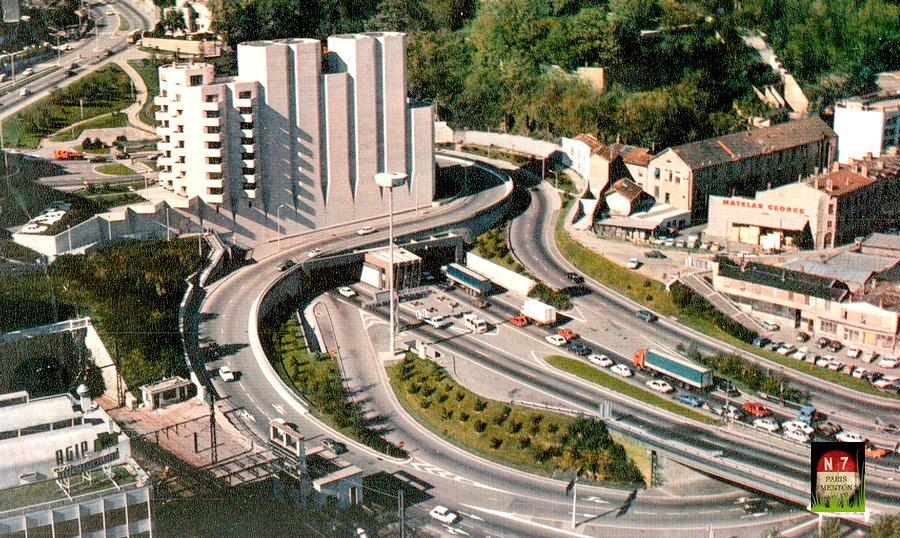

Le dernier lacet nous fait contourner une étonnante construction

de béton où une tour d'immeuble côtoie les 4 cheminées

géantes du Tunnel sous Fourvière.

La tour, malgré ses balcons en terrasse n'est pas un

immeuble d'habitation, bien que la vue soit imprenable sur le flot autoroutier

des vacanciers, chacun ses joies et ses émerveillements :-))

Elle héberge la Direction Voirie Tunnels du Grand Lyon, services techniques

et d'exploitation de 4 des tunnels gérés par le Grand Lyon :

Fourvière, Croix-Rousse, Brotteaux et Vivier-Merle, les cheminées

sont dédiées à la ventilation d'air frais et à

l'extraction de l'air vicié du tunnel sous Fourvière.

Extrait "architecture des têtes de Tunnel, ministère

de l'équipement du logement des transports et de l'espace".

LES DEUX TETES DU TUNNEL :

Le tunnel franchit la colline de Fourvière. C'est un bi-tube avec

une usine de ventilation à chaque extrémité. La tête

Saône (Sud) abrite le poste de surveillance des CRS, les bureaux

de la direction, des appartements.

La tête Gorges de Loup (Nord) abrite également des annexes

d'exploitation.

Bien qu'elles aient un fonctionnement identique à quelques éléments

près, ces deux têtes sont d'une architecture radicalement

différente : elles ont d'ailleurs été étudiées

par des architectes différents.

La tête Gorges de Loup a la forme d'un monument, celle de la Saône

affecte la forme d'un immeuble.

Ça bouchonne dur à l'entrée Sud du tunnel de

Fourvière. Notre descente de Choulans reste relativement fluide.

Le tunnel est ouvert en 1971 et représente en 1977 le

premier bouchon de France, derrière ceux de Paris.

Le bas de la Montée de Choulans, juste au dessus des portes

du tunnel.

Concernant la sortie côté Saône, rive droite

du tunnel sous Fourvière, le rapport du ministère de l'équipement

de l'époque précise :

L'automobiliste n'a aucune conscience d'une entrée en ville,

il s'y trouve brusquement projeté à la sortie Saône,

où le paysage lui offre tout à coup un très grand

nombre d'informations.

Les informations routières elles-mêmes sont multiples et

les bretelles de dégagement très courtes demandent une

grande rapidité de décision.

Et bien, aujourd'hui, rien n'a changé. Il en est de même pour

nous !

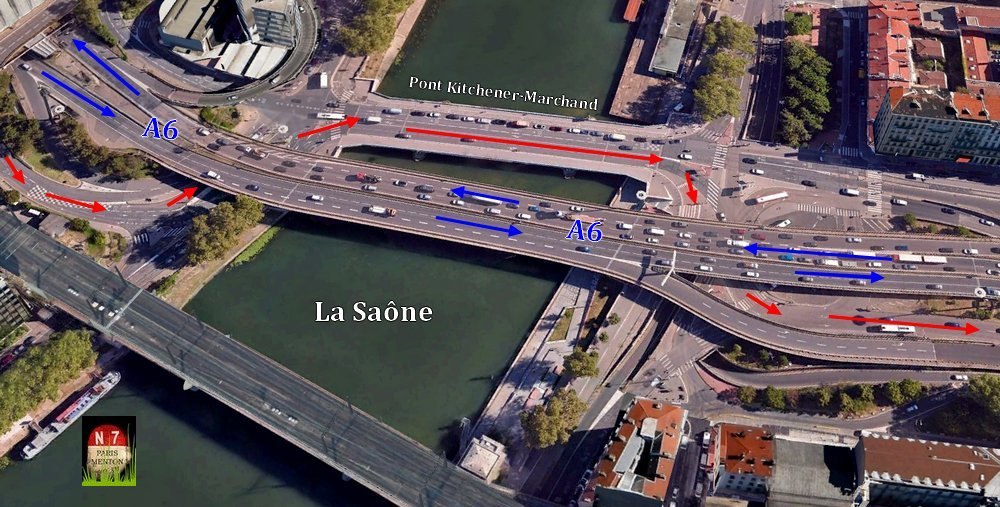

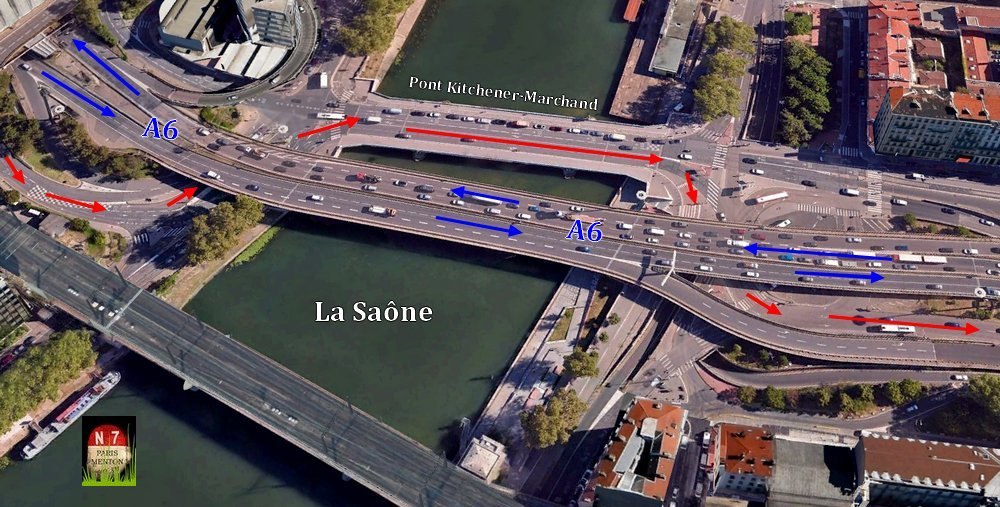

Dès que la Saône est en vue, n'attendez pas le bas du Chemin

de Choulans, pour agir.

Suivez immédiatement la direction Perrache ou Marseille A7, gardez

la droite, de façon à passer sous le viaduc de l'autoroute

A6 puis sur le pont Kitchener-Marchand, qui franchit la

Saône.

En rouge le tracé de la RN7 au sortir de la Montée de

Choulans.

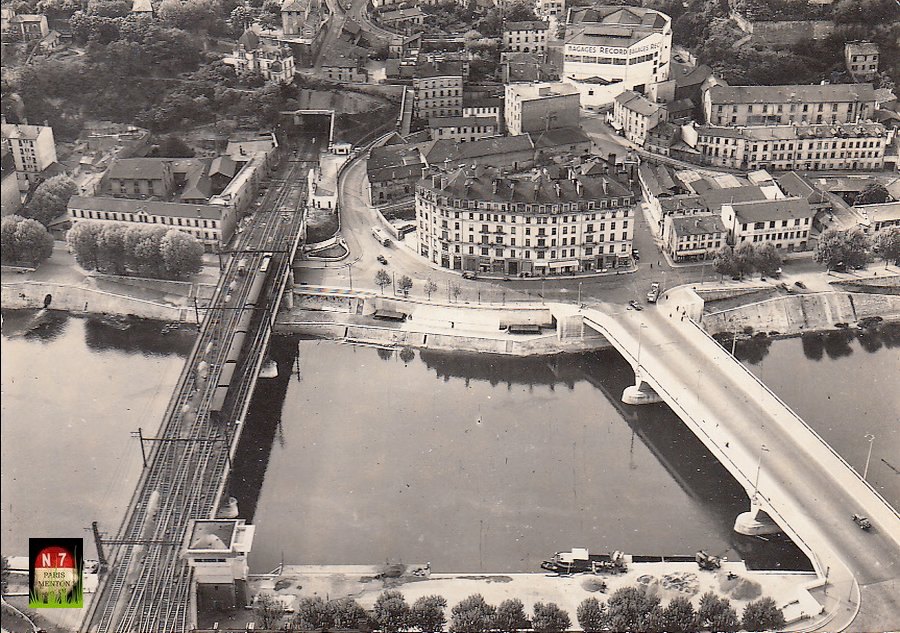

A l'origine du Pont Kitchener-Marchand actuel, on trouve une passerelle

de bois détruite par les émeutes et par les crues en 1840,

puis un pont suspendu, de type Seguin, inauguré en 1849.

Après avoir été renforcé par la mise en place

d'un tablier rigide, le pont est baptisé en 1916 "pont Kitchener"

du nom du maréchal Horatio Herbert Kitchener (1850-1916), ministre

britannique de la Guerre en 1914.

Le pont suspendu Kitchener, détruit par les Allemands en 1944.

Photo BML

Détruit par les Allemands durant la seconde guerre mondiale le 2

septembre 1944, un nouveau pont en béton est construit, entre 1947

et 1949,

Au nom de Kitchener on y adjoint celui de Marchand, du nom de l'explorateur

Jean-Baptiste Marchand (1863-1934) qui a dirigé la mission Congo-Nil

durant la crise de Fachoda de 1898.

La Route Nationale 7 y passera de 1957 jusqu'en 1973.

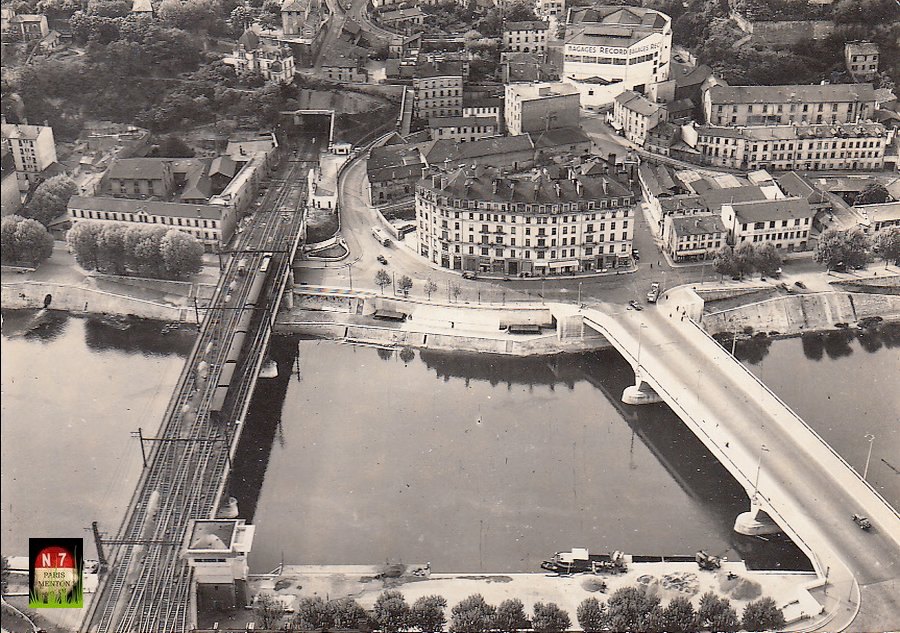

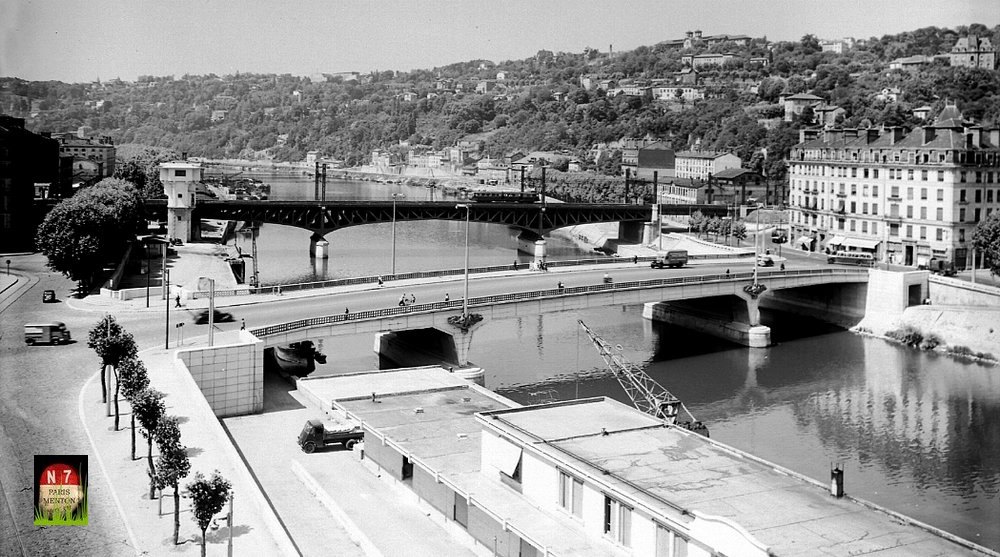

Vue aviation du viaduc ferroviaire et du Pont Kitchener au début

des années 50.

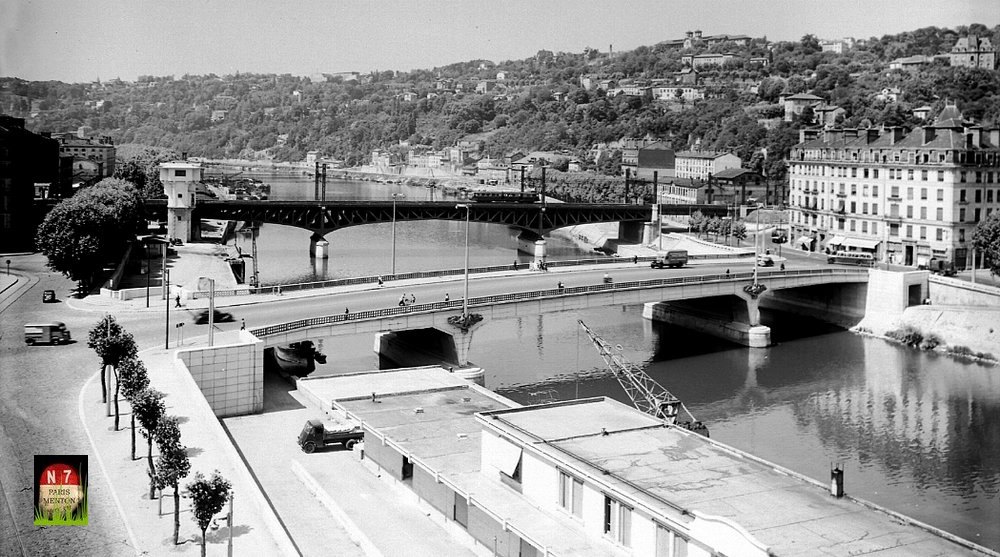

Le Pont Kitchener durant les années 50. Un quartier pas encore

défiguré par le passage de l'autoroute.

En route -

Au sortir de la monté de Choulans, empruntons le Pont

Kitchener.

Sur notre droite, surplombe le pont de l'autoroute A6 en provenance de Paris.

L'ensemble fut inauguré en décembre 1971.

En 1977 le tunnel pouvait se vanter d'organiser le plus grand bouchon de

France derrière la ville de Paris, et à l'époque ce

n'était pas pour s'amuser...

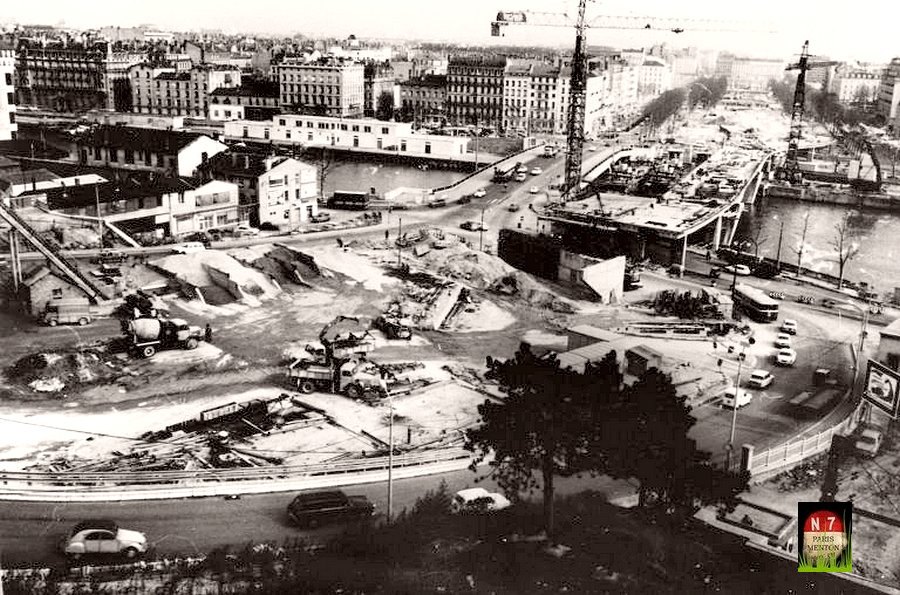

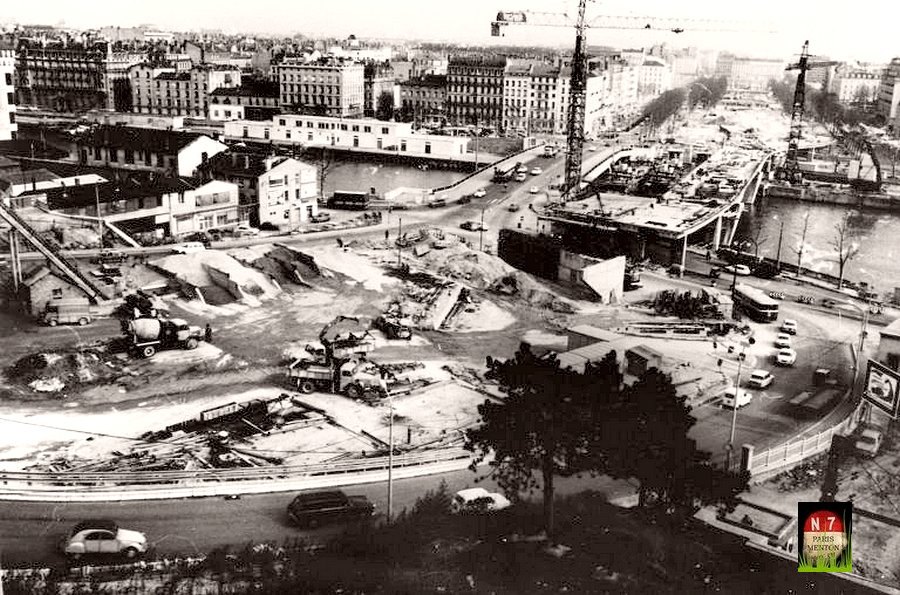

La RN7 en 1970, termine la descente de Choulans et passe sous le viaduc

en construction de la future A6,

pour gagner le pont Kitchener.

Lyon Est, on suit le tracé rouge.

Le pont sur la Saône est vite traversé que déjà

de nouvelles décisions sont à prendre. Préparez vous

à un petit gymkhana.

Plus question de continuer tout droit, comme au bon vieux temps, par le cours

de Verdun, aujourd'hui en sens interdit.

Au sortir du pont, plutôt que de suivre des panneaux qui

changent de direction tous les trois mètres, suivez donc ce conseil

: collez au plus près de l'axe de l'autoroute.

Après être repassé sous le viaduc de l'A6, prenez immédiatement

à gauche et maintenez le cap tout droit.

La route s'engouffre sous le centre d'échange de Perrache, par la trémie

n° 6.

Passage sous le centre d'échanges Perrache. Notre direction, par

la trémie n° 6 à l'extrême droite.

Centre Perrache :

« Verrue », « Blockhaus », « Goldorak

», « Connerie du siècle » : le centre d’échanges

de Perrache inauguré en 1976 n’a jamais été accepté

par les habitants de Lyon. (actu Lyon)

Dans les années 1970, un centre d'échanges est

construit au nord de la gare de Perrache selon les plans de l'architecte moderniste

René Gagès, afin d'accueillir un parc à voitures, des

commerces,

de nombreuses lignes de bus et d'autocars longue distance et le terminus de

la ligne A du métro dont la station - en surface - est inaugurée

le 2 mai 1978.

En partie souterraine se trouvent de nombreuses trémies routières

dont notamment l'autoroute A6 (Paris-Lyon) et la RN7.

Extrait : http://moravec.unblog.fr/2009/12/01/le-centre-dechanges-de-perrache/

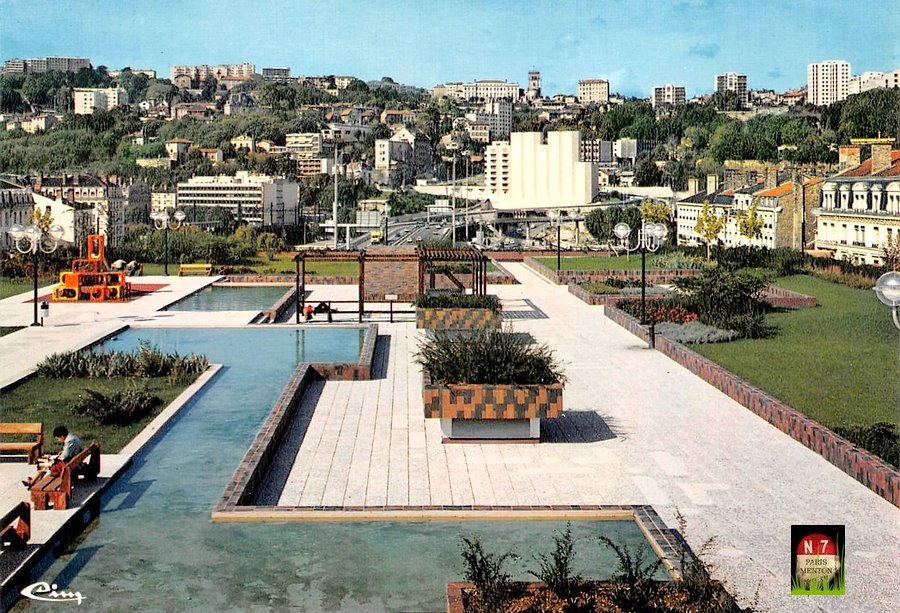

Le tout récent et moderne Centre Perrache, nous sommes en 1976.

Au fond l'entrée du tunnel de Fourvière.

Un "embrouillamini". C'est le terme utilisé

par Gérard Collomb pour décrire l'actuelle gare de Perrache.

Pis, Jean-Jack Queyranne, président de la Région Rhône-Alpes,

parle d'un "véritable parcours du combattant" pour accéder

à la gare depuis le centre d'échanges situé à

quelques centaine de mètres.

Ainsi, afin de rendre l'ensemble du site plus visible, la Ville de Lyon, en

partenariat avec l'Etat, le Grand Lyon, la région, SNCF-gares et connexions,

RFF et le Sytral, envisage un projet d'aménagement "radical",

selon les termes du maire, du pôle d'échanges multimodal de Lyon-Perrache.

Les travaux devraient débuter mi-2016 et se terminer fin 2020, pour

un budget total de 65 millions d'euros.

Extrait de Lyon capital : http://www.lyoncapitale.fr/

du 3 juillet 2013

En 2024, rien n'est encore décidé, et l'on espère

la fin des travaux pour 2028.

Si il est aujourd'hui question de réhabiliter le centre

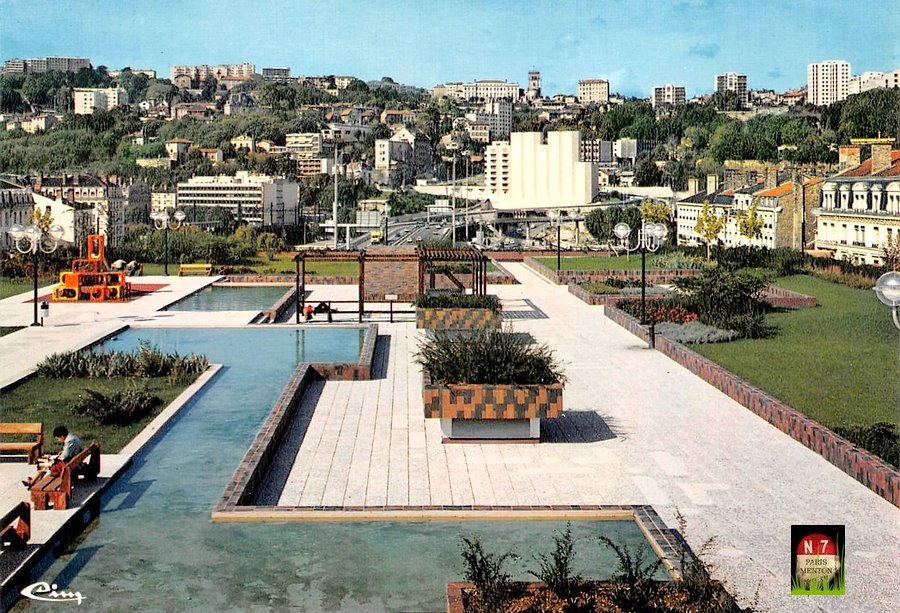

d'échanges, on oublie qu'il y eut un "avant" Centre Perrache.

Jusqu'en 1973, la RN7 passait ici, en surface. Elle traversait le cours de

Verdun décrit comme "La plus Belle Avenue de Lyon".

Autrefois avenue tranquille, bordée d'arbres et de places

fleuries, ce que l'on dénomme le Cours de Verdun était en fait

une large promenade transversale entre le Rhône et la Saône.

Au début du 20e siècle, la prestigieuse esplanade accueillait

des expositions horticoles, des foires ou encore des cirques venus planter

là leur chapiteau au cœur même de la ville.

Le Centre Perrache et la place Carnot aujourd'hui. Image réactive.

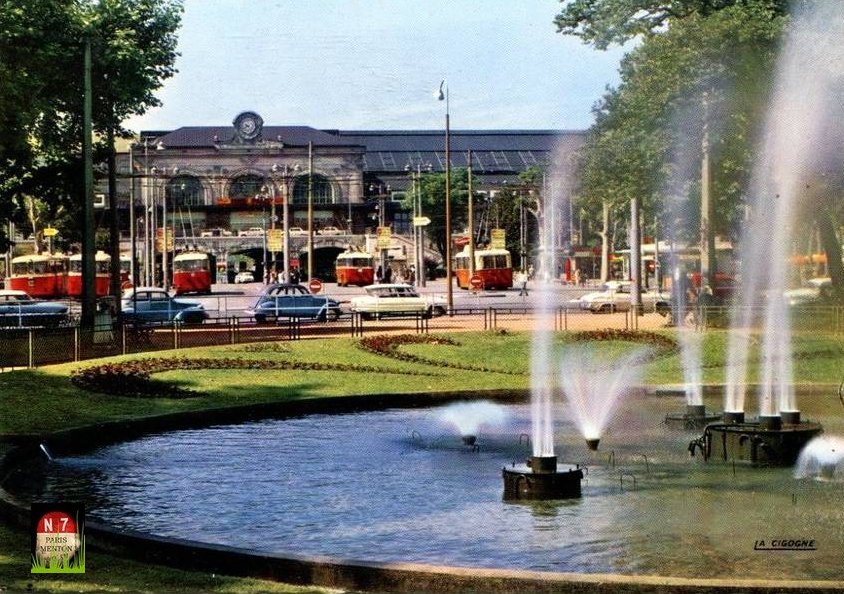

Photo IGN : Le Cours de Verdun, La N7 et la place Carnot.

Le cours de Verdun, vu vers la place Carnot et le monument de la République.

Photo extraite du film "le voyage du Père" 1966.

Cours de Verdun, vu vers la gare de Perrache

Si l'on y prête attention, la place Carnot, peut encore

aujourd'hui donner un vague aperçu de ce que fut le cours de Verdun

au temps de la Nationale 7.

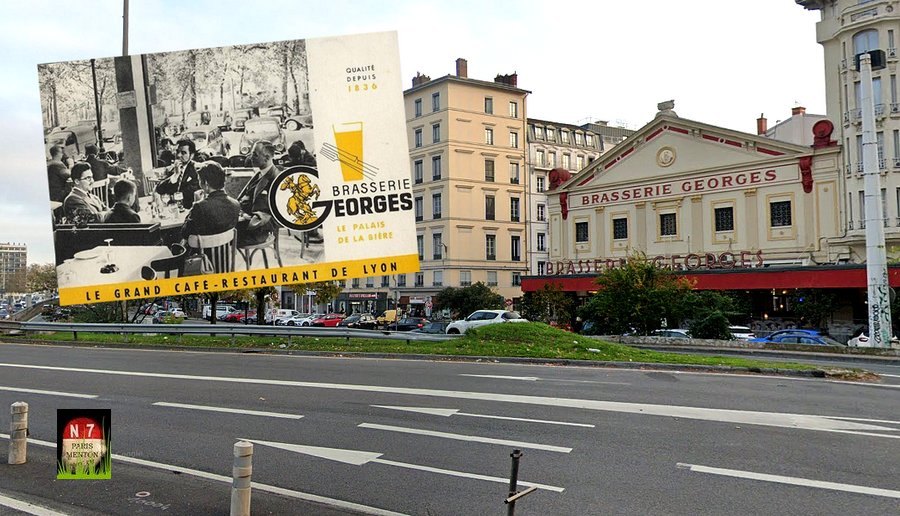

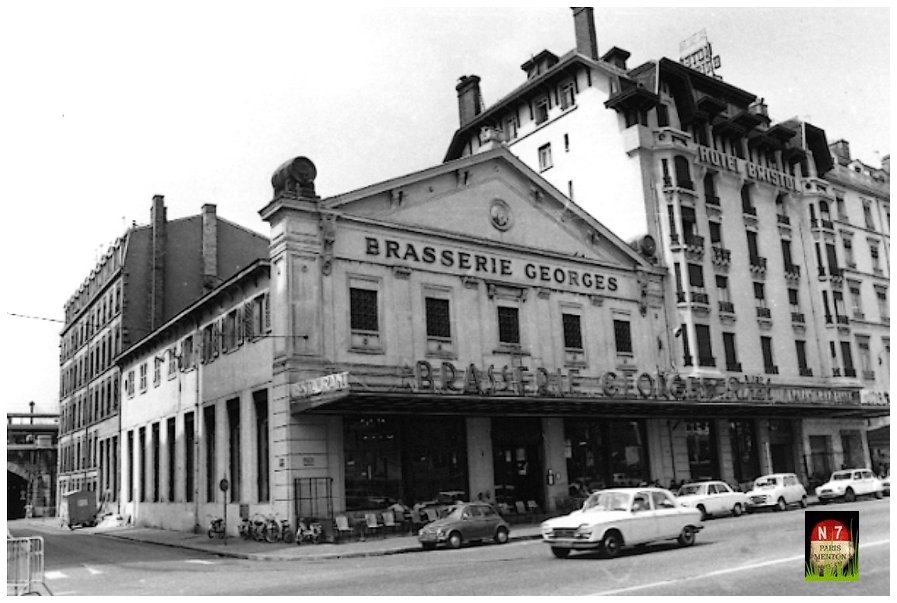

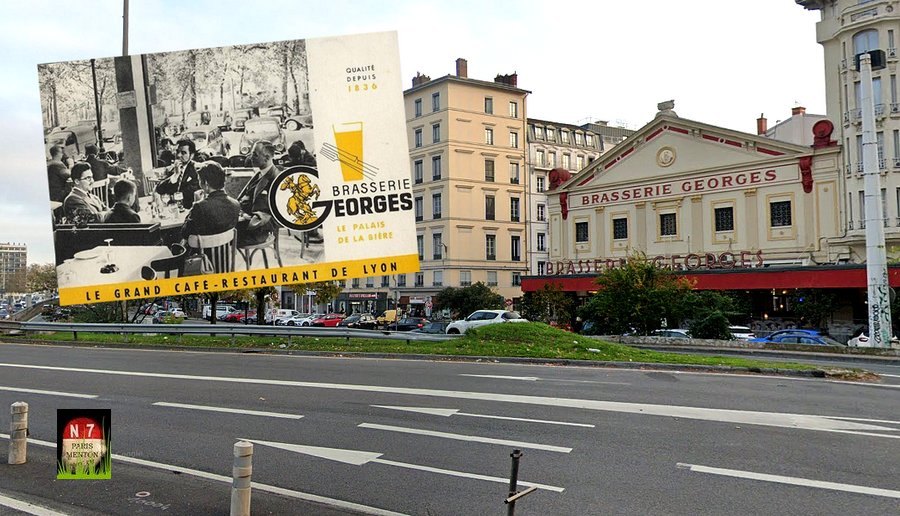

Au débouché de la trémie sous Perrache une institution

La Brasserie Georges.

En route -

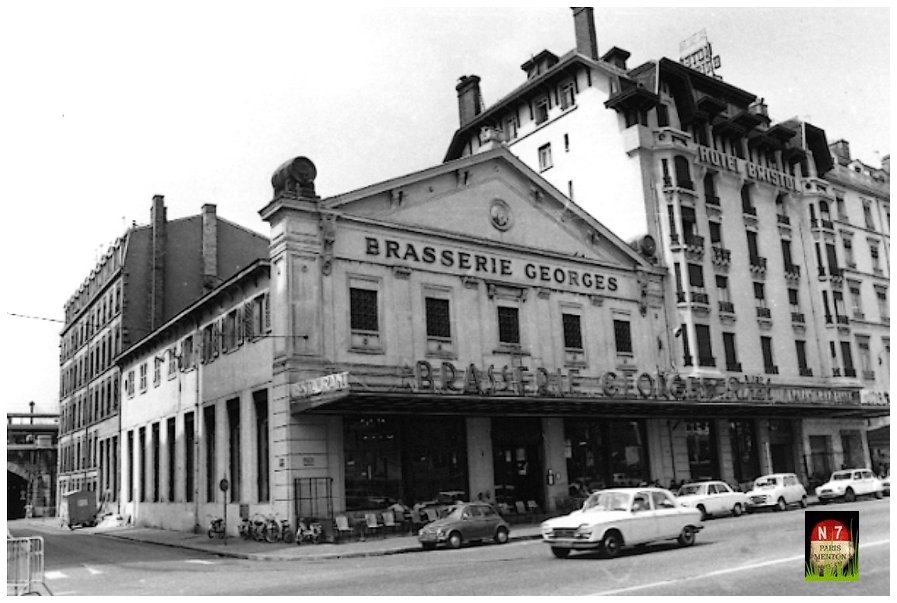

Au débouché de la trémie, un rapide coup

d'œil sur la droite pour apercevoir la Brasserie Georges, une institution

Art déco du paysage gastronomique Lyonnais depuis 1886 et qui a vu

passer nombre de célébrités.

De Camus à Raymond Barre, en passant par le regretté Cabus,

St Exupéry, Zola, Ferrat, Mistinguett, Léon Blum...La liste

est longue.

Pour en savoir plus : http://www.brasseriegeorges.com/celebrites-anecdotes-de-la-brasserie-georges.aspx

Ah ! Les années 60/70, pas de trémies, pas de couloir de

bus, ni de vélos, pas de voies réservées au covoiturage,

pas de ZFE,

mais de larges avenues et des places de parking à foison...

Une table libre en terrasse ? On garait la bagnole dans une rue adjacente

et c'était parti pour une biere, une assiette de Rosette de Lyon,

ou des Œufs Mimosa, plaisirs simples ...

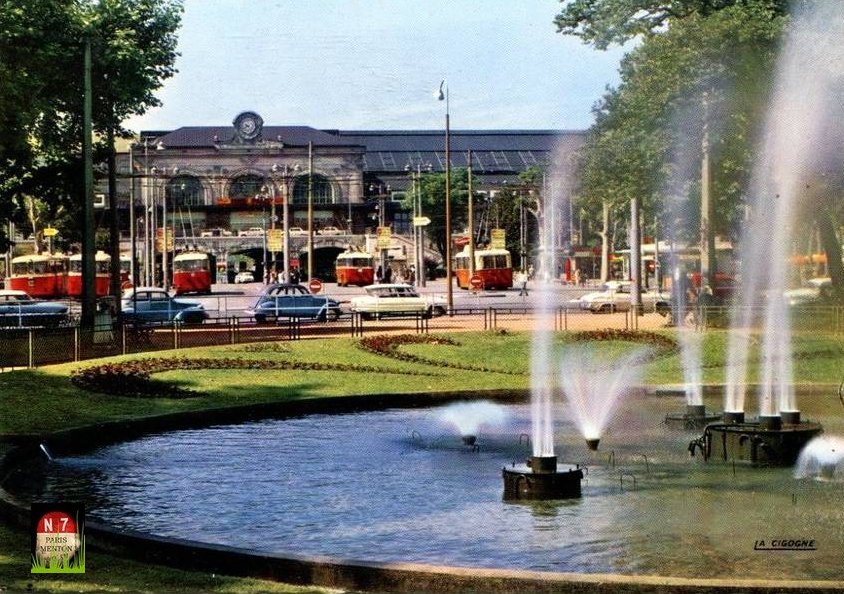

Voici maintenant Le Rhône et le pont Gallieni.

Au premier plan le Pont Gallieni sur le Rhône.

Derrière, le Cours de Verdun , la place Carnot visible à droite

et la gare de Lyon - Perrache à gauche.

A l'origine, inauguré en 1849, le pont Seguin n'aura

duré que 40 ans avant d'être détruit en 1889 à

cause de son mauvais état général.

Reconstruit en 1891, il est inauguré sous le nom de "Pont du Midi"

puis rebaptisé "Pont Gallieni" en 1916.

Le pont est à nouveau détruit en 1944, cette fois par l'armée

Allemande qui cherche à protéger sa fuite.

Le Pont Gallieni, bien avant sa destruction en 1944.

Reconstruit après guerre, la municipalité s'interroge

tardivement, comme pour le pont de la Guillotière d'ailleurs (voir

tracé n°1), sur sa capacité à absorber un trafic

automobile devenu de plus en plus important sur ce secteur.

La décision tombe, le pont est une nouvelle fois démoli en 1962,

pour être durablement reconstruit en béton, en 1965.

Depuis 2001, le nombre de voies réservées à la circulation

automobile a été réduit afin d'y faire passer deux lignes

tramway.

Le Pont Gallieni version 1965

En route -

On file tout droit avenue Berthelot, large

avenue dont 2 voies sont réservées au tramway.

Du coup l'avenue est en sens unique sur 2 voies dans son sens Lyon – la Méditerranée.

L'ancien Pont du Midi, était un peu plus long que l'actuel Pont

Galliéni. Image réactive.

L'ancienne "avenue des Ponts" est typique d'un centre

ville, avec ses grands immeubles "façon baron Haussmann"

du début 1900.

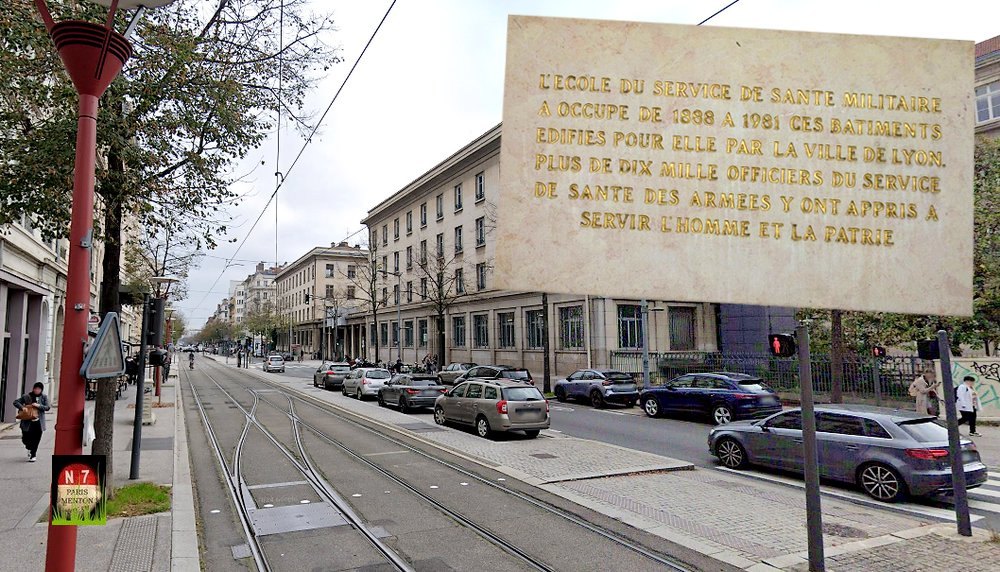

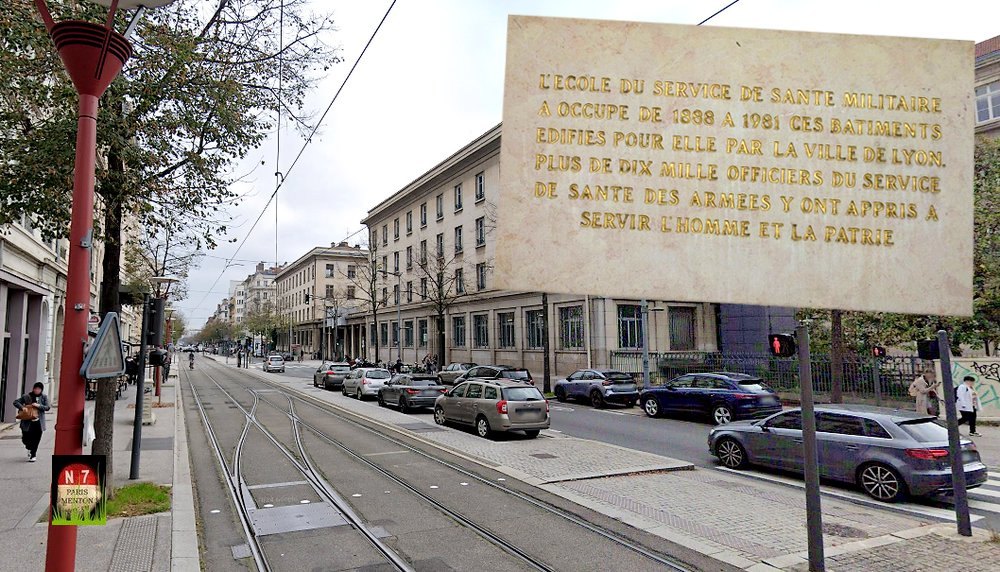

Le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation

occupe les anciens bâtiment de l' École du Service de Santé

Militaire. Image réactive.

On passe devant les bâtiments du "Centre d'Histoire

de la Résistance et de la Déportation" qui nous rappelle

que Lyon fut un haut lieu de la résistance durant la seconde guerre

mondiale.

Le C.H.R.D a vu le jour en 1992 et occupe les bâtiments du "Centre

Berthelot" dont les premières constructions remontent à

1888.

De 1894 à 1981, c'est l'École du Service de Santé Militaire

qui occupe ce lieu .

Photo 1 : L'avenue des Ponts, et l'Ecole Militaire de Santé, siège

de la Gestapo en 1943. Image réactive

Photo 2 : Le bâtiment après le bombardement des alliés

américains au printemps 1944.

En 1943, la Gestapo, dirigée par le lieutenant Klaus

Barbie, s'installe dans les locaux de l' Ecole du Service de Santé

Militaire.

L' E.S.S.M devient alors le centre d'interrogatoire des résistants

et des Juifs arrêtés par la police allemande.

De nombreux résistants, dont Jean Moulin, seront torturés dans

les caves des bâtiments.

Partiellement détruit en 1944 par un bombardement alliés,

l’École du Service de Santé Militaire, qui sert alors

de siège à la Gestapo, est également touchée :

la façade du bâtiment, donnant sur l’avenue Berthelot,

est totalement détruite.

Le Centre Berthelot sera reconstruit dans un style plus moderne, l'ancienne

façade remplacée par deux immeubles réunis par un péristyle.

Pour en savoir plus : https://mairie7.lyon.fr/sites/mairie7/files/content/documents/2017-11/Fiche%205%20Le%20centre%20Berthelot.pdf

Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_Berthelot

En route -

On retrouve, au prochain carrefour, la Rue de Marseille, qui ne nous

est pas inconnue, si vous avez testé le tracé initial.  (voir tracé n°1).

(voir tracé n°1).

On poursuit avenue Berthelot, considérée par les

Lyonnais comme l'un des axes majeurs de la rive gauche, dont la première

partie (celle que nous parcourons actuellement)

a été ouverte au milieu du 19e siècle pour gagner la

route de Vienne, se substituant ainsi au tracé antérieur de

la Route Nationale 7 vers Antibes qui passait jusqu'alors par les rues étroites

de la Guillotière. (voir tracé n°1).

Source : https://www.ruesdelyon.net/avenue/1317-avenue-berthelot.html?search_query=berthelot&results=85

Sur la gauche, passage devant l'église "moderne"

de St Michel consacrée en 1963, et son clocher séparé

du bâtiment principal.

On longe ensuite la voie ferrée, où plutôt les arches

des voies ferrées qui nous surplombent sur la droite, signe de proximité

avec la récente gare Jean Macé créée pour désengorger

les gares de Perrache et Part Dieu

Les arches abritent La Fresque du Centenaire, qui raconte l'histoire du

7e arrondissement, sous la forme d'un Carnet de Voyages.

Sont évoquées les spécificités propres aux différents

territoires ou événements qui ont marqué l'histoire de

l'arrondissement durant la période 1912-2012.

Pour en savoir plus sur la Fresque du Centenaire :

https://www.salmonmichel.fr/2021/01/la-fresque-du-centenaire-1912-2012-7eme-arrondissement-de-lyon.html

La physionomie du quartier change, on abandonne les commerces

et les immeubles de style Hausmannien pour un secteur plus résidentiel,

mais surtout plus contemporain des XXe et XXIe siècle.

Avez vous remarquez : la numérotation de la rue est reportée

sur les réverbères, pratique car pas besoin de s'abîmer

les yeux à déchiffrer des plaques peu visibles de la voiture.

A hauteur du n° 148 - 150, au niveau d'une petite placette

triangulaire sur la gauche, une rue traverse en diagonale notre avenue.

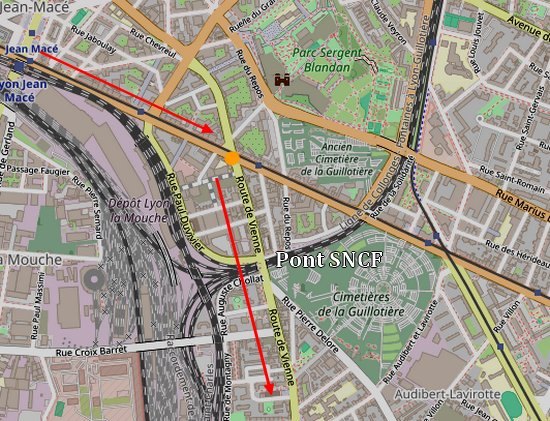

Nous sommes au carrefour avec la route de Vienne. Empruntons là sur

la droite et rejoignons sans tarder le pont qui franchit les voies ferrées.

Reconnaissez vous l'endroit ? C'est ici que prenait fin le tracé initial.

La Route de Vienne franchie les voies de chemin de fer.

Lorsqu'il arrivait route de Vienne, le vacancier, un temps

désorienté dans les rues de Lyon, poussait un ouf de soulagement,

il allait enfin être remis sur les rails de la N7 et poursuivre en

direction de la Grande Bleue.

Quelque soit l'itinéraire emprunté dans Lyon, selon les années,

la traversée de la ville aboutissait systématiquement ici,

sur la route de Vienne, jonction de l'ensemble des tracés.

Nous venons de suivre le second tracé qui restera officiel

jusqu'en 1973.

Cette année là, le trajet allait être une nouvelle fois

modifié.

Fin du tracé initial 1957 à 1973

Rendez-Vous Nationale 7 mises @ jour 2016 - 2017

- 2019 - 2025

![]()