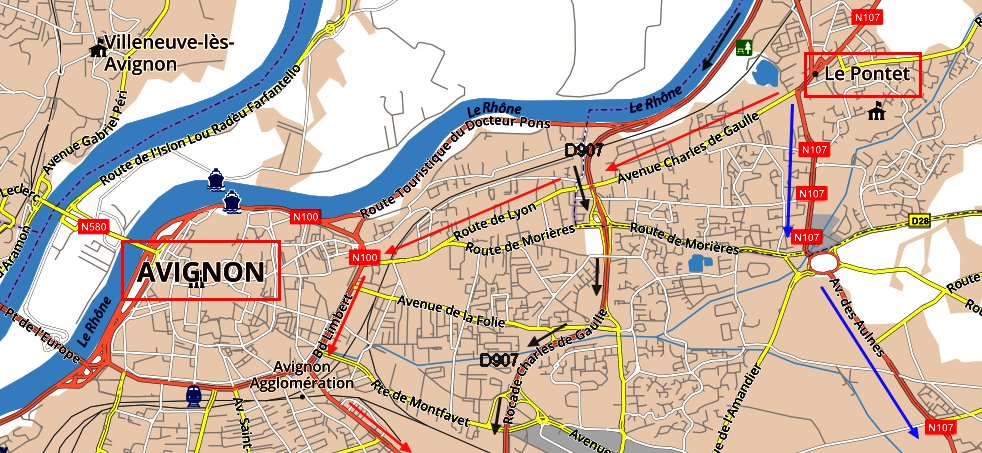

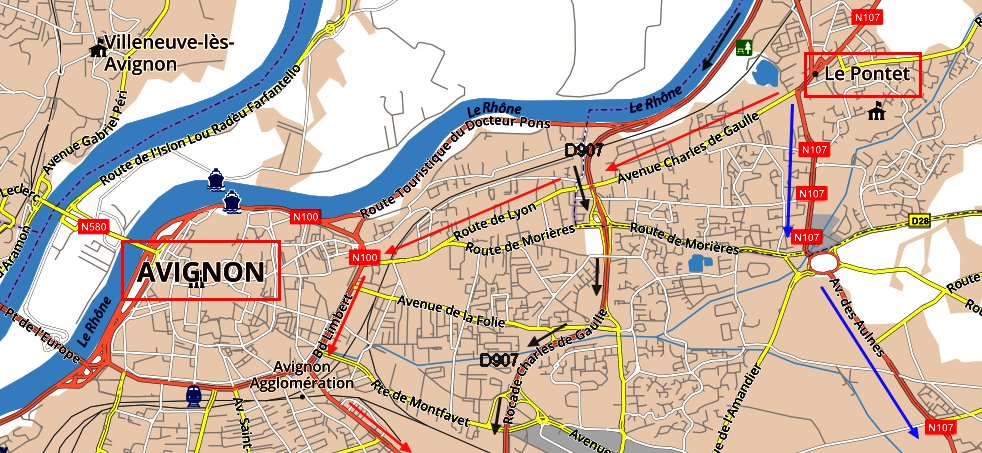

Flèches rouges : ancienne RN7. Flèches noires :

actuelle RN7 /D907. Flèches bleues : RN 107 alternative au

tracé N7.

La limite entre Le Pontet et Avignon se situe sous le

pont, sur lequel passe la rocade D907 que nous avions abandonnée

avant Sorgues pour découvrir le tracé original de la

route.

Avignon fut fondée par les Phocéens de

Massalia vers 539 av. J.-C.

L'Auenion du Ier siècle av. J.-C. s'est latinisé en

Avennio (ou Avenio), pour s'écrire ensuite Avinhon en graphie

occitane classique ou Avignoun en graphie mistralienne.

Ce thème serait un hydronyme, c'est-à-dire une appellation

liée au fleuve Rhône. (source wipédia)

Nous voici donc Route de Lyon à Avignon.

La capitale des Côtes du Rhône, comme elle se surnomme,

est pour l'instant dans la continuité directe de l'avenue du

Général de Gaulle au Pontet.

Derrières d'immeubles crasseux, stations service en ruine ou

transformées en dépôts vente, supermarchés

discount et autres réjouissances visuelles, parfois dignes

d'un polar noir...

J'aime assez ces décors qui nous laissent entrevoir les souvenirs

du passé. Tout juste ont-ils besoin d'un peu d'imagination

pour reprendre vie...

Route de Lyon, ambiance très Polar Noir.

A chaque instant on s'attend à voir surgir l'ombre d'un commissaire

Maigret blasé,

ou celle d'un Gil Jourdan en planque.

Ancienne entrée du site EDF/GDF. Aujourd'hui le site reconverti

en résidence de standing a conservé son portail d'entrée.

Curiosité architecturale...

Depuis quelques années, on assiste à un

renouveau des quartiers.

Les promoteurs sont en marche et font table rase des vielles bâtisses

encore pleines de fantômes.

La municipalité se lance dans un vaste plan de renouvellement

urbain et utilise désormais le jargon nébuleux que seuls

les cabinets d'urbanistes-designers sont à même de déchiffrer.

Au programme : réflexion globale et enjeux urbains, restructuration

des équipements, requalification des espaces, dynamique globale

de territoire, espaces de centralités...blablabla aux résultats

hélas pas toujours convaincants.

Bref, à Avignon, les quartiers d'entrée de ville font

peau neuve !

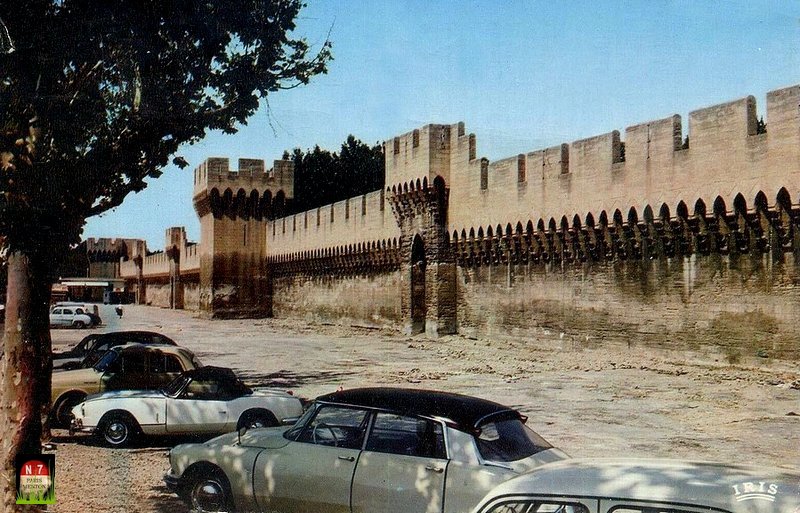

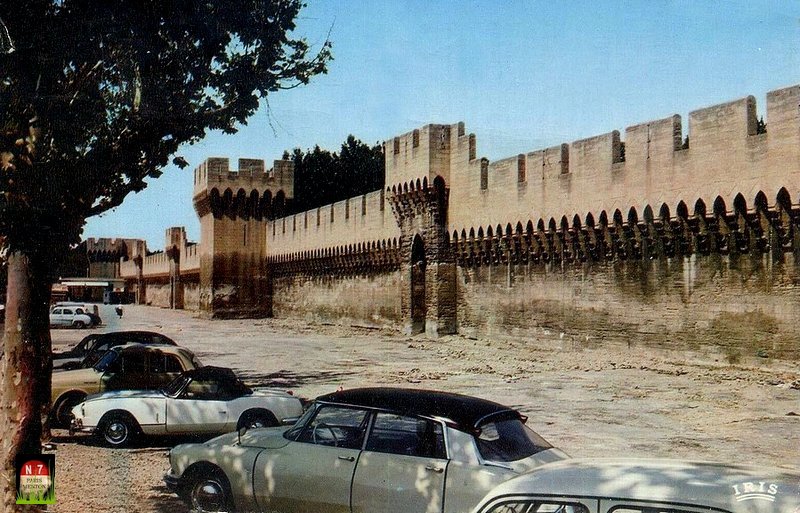

Après le pont SNCF, les murs de la cité

papale apparaissent enfin.

Voici donc Avignon intra-muros. Face à nous la

porte de l'université.

Avignon Km 0689

Si vous n'êtes jamais passé par Avignon,

vous en avez pourtant forcément entendu parler.

En partie classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la cité

est dotée d'un très riche passé historique et

culturel, jugez plutôt : entre le pont sur lequel on danse tous

en rond depuis notre plus tendre enfance, le centre historique comprenant

le palais des Papes, les remparts du XIVe siècles et le festival

considéré comme la plus importante manifestation de

théâtre et de spectacle vivant au monde, vous l'aurez

compris, la ville mérite qu'on lui consacre une étape

à elle seule.

Mais ce serait nous éloigner fortement de notre

thème préféré, la nationale 7.

Je vous laisse donc le soin d'organiser par vous même cette

étape hautement multi-culturelle, selon vos goûts et

vos envies.

Contentons nous ici de survoler quelques points, histoire tout de

même, de ne pas paraître trop inculte lors d'une causerie

sur le sujet. N'est-ce pas !!!

Avignon, le pont, les remparts et le palais des papes.

Aouen ??? locution bretonne ou terrible

dilemme ?

Faut-il dire "à ", ou "en"

Avignon, comme certains le prétendent ?

À l’origine, la locution "en Avignon" désignait

l’État pontifical d’Avignon qui fut rattaché

à la France en 1791.

Jusqu’à la Révolution, on résidait donc

"en Avignon" comme on pouvait résider en Provence.

l’Académie française ne condamne pas la tournure

"en Avignon" , mais elle en reconnaît le caractère

archaïque et régional.

Elle précise que l’emploi de la préposition "en"

devant les noms de ville est en régression, et ne saurait s’appliquer

à d’autres villes.

Par ailleurs, la ville d’Avignon indique sur son site Internet

qu’il convient d’utiliser la préposition "

à " devant son nom.

Alors vous voyez ? question causerie vous ne serez pas à court

d'argument.

Le Pont Saint Bénezet. Peinture d'Isidore Dagnan, musée

Calvet Avignon.

Sur le pont d'Avignon, on y danse...

Le Pont Saint Benezet, plus connu sous le nom de Pont

d’Avignon, est une véritable prouesse technique !

Édifié à partir du 12e siècle, il reliait

autrefois les deux rives du Rhône.

Porteur de légendes, monument emblématique du territoire,

il ne conserve aujourd’hui que 4 arches sur les 22 d’origine.

Cette bizarrerie architecturale qui suscite beaucoup d’interrogations

et d’interprétations plus fantasques les unes que les

autres, a accentué l’aura de ce pont, célèbre

dans le monde entier grâce à la chanson « sur le

pont d’Avignon ».

Bien que classé au patrimoine Mondial par l’Unesco, il

est réellement permis de danser dessus !

Justement sur le pont depuis quand y danse-t-on ?

Cette ronde mimée, remonterait au XVe siècle.

Mais personne n'en connaît vraiment l'origine, ni l'auteur.

L’air de la comptine, sous sa forme actuelle, apparaît

en 1853 dans l’opérette d’Adolphe Adam intitulée

'l’Auberge Pleine'.

Le succès international vient quelques années après

avec une autre opérette, lancée en 1876, qui s’appelait

finalement 'Sur le Pont d’Avignon'.

Les danses se faisaient à l'origine sur les berges, c'est

pourquoi certains anciens parlent encore de la chanson en disant "sous

le pont d'Avignon" et non pas "sur le pont".

Ce n'est pas une chanson finie, ce qui peut expliquer le grand nombre

de variantes qui existent. Ainsi, tous les métiers de l'époque

peuvent être représentés dans la ronde.

Le pont n'est hélas pas sur la route nationale 7, mais il

est tout de même possible de s'y rendre en voiture, en empruntant

les boulevards qui longent les remparts de la ville.

Le Palais des Papes, intra-muros. Aujourd'hui impossible de se

garer sur l'esplanade rendue intégralement aux piétons.

Le palais des Papes

Avant l’installation de la papauté, un patrimoine existait

: une centaine de maisons fortes, crénelées, dominées

par la cathédrale Notre-Dame des Doms, caractéristique

du roman provençal et enfermées dans de forts remparts,

avec à l’extérieur, des couvents de grands ordres

masculins (prêcheurs, cordeliers, carmes, augustins), et sur

le Rhône impétueux et violent, un pont à 22 arches,

le seul édifié entre Lyon et la mer, construit par le

petit pâtre Bénézet à la fin du XIIe siècle.

Lorsqu’Avignon devient le centre de la Chrétienté,

la ville offre un lieu de séjour très commode pour les

pontifes successifs.

S’élève alors la masse imposante d’un des

plus beaux édifices d’Europe, "la plus forte maison

du monde "(Froissart), le Palais des papes : œuvre d’architectes

français, mais décoré en grande partie par des

peintres italiens, de l’illustre Ecole Siennoise du Trecento,

avec à leur tête, Matteo Giovannetti, de Viterbe.

L’essor démographique est énorme : de 8000 âmes

environ, la Cité devient une ville de près de 80 000

habitants.

Cour pontificale, clergé, noblesse, banquiers et marchands

s’installent et construisent.

Livrées cardinalices, églises, couvents, s’édifient

au gré des ruelles tortueuses, l’aspect urbain et architectural

se modifie.

De nouveaux remparts sont construits, constituant l’une des

plus belles lignes de fortifications médiévales d’Europe.

https://avignon-tourisme.com

http://www.avignon.fr/ma-ville/culture-et-tourisme/patrimoine/

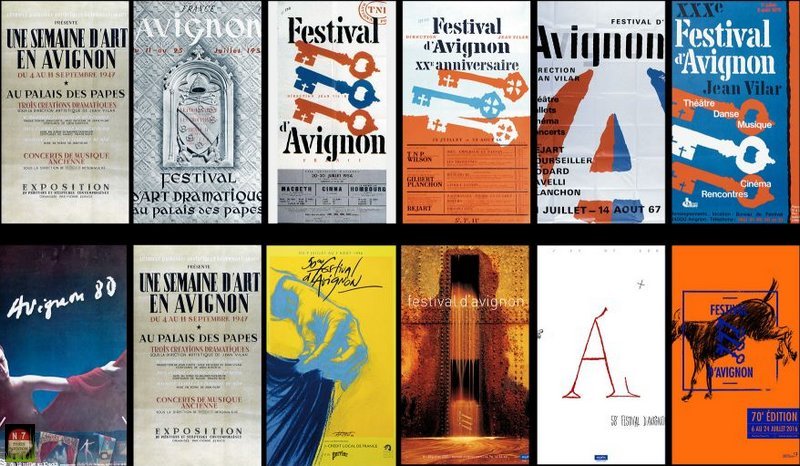

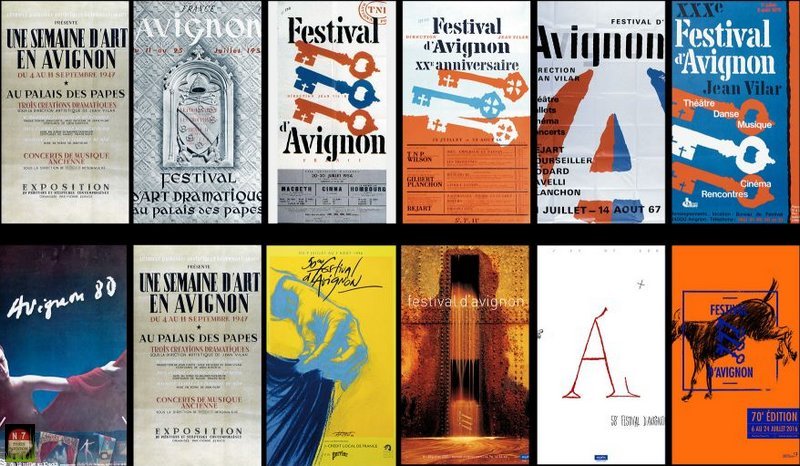

Le Festival d'Avignon

Fondé en 1947 par Jean Vilar, le Festival d'Avignon est aujourd'hui

l'une des plus importantes manifestations internationales du spectacle

vivant contemporain.

Chaque année, en juillet, Avignon devient une ville-théâtre,

transformant son patrimoine architectural en divers lieux de représentation,

majestueux ou étonnants, accueillant des dizaines de milliers

d'amoureux du théâtre de toutes les générations.

http://www.festival-avignon.com/fr/

Mal entretenus, plusieurs fois menacés de destruction par

les municipalités de l'époque,

les remparts au cours du XIXe siècle furent sauvés par

la campagne menée par Prosper Mérimée (1847)

, alors inspecteur général des Monuments historiques.

En 1860, les travaux de restauration seront confié à

Viollet-le-Duc.

Les Remparts

Même si l'absence des fossés, des tours

à pont-levis, des portes de bois bardées de fer altère

sa physionomie initiale, ils offrent un témoignage saisissant

des entreprises de fortifications du XIVe siècle en France.

Depuis l'époque romaine, au cours des années et des

aléas historiques, le périmètre de la ville s'est

progressivement étendu et ses protections furent successivement

modifiées.

Avignon eut donc plusieurs remparts différents au cours de

son histoire.

Avec l'arrivée des papes, l'agglomération

s'est rapidement agrandie et de nouveaux bourgs se formèrent

à l'extérieur des murs.

Le pape Innocent VI commence en 1355 la construction d'une nouvelle

muraille protectrice qui englobera les nouveaux édifices. C'est

le rempart actuel.

La totalité de son périmètre est de 4.330 mètres,

délimitant une surface de 151 hectares 71 ares, trois fois

et demi supérieure à la superficie que limitait l'ancien

rempart.

Un large fossé profond de quatre mètres,

alimenté par les eaux de la Sorgue et de la Durançole

en défendait l’accès.

Les sept portes de la ville, munies de ventaux de bois bardés

de fer, que l'on fermait le soir, étaient commandées

par des tours précédées de pont-levis, auxquels

s'ajoutaient des herses par mesure de protection supplémentaire.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Remparts_d%27Avignon#Projets_de_démolition_au_XIXe_siècle

https://www.avignon-et-provence.com/monuments/remparts-davignon

https://journals.openedition.org/ceroart/2927

Je ne voudrais pas vous presser... mais nous avons une

étape à terminer.

En route -

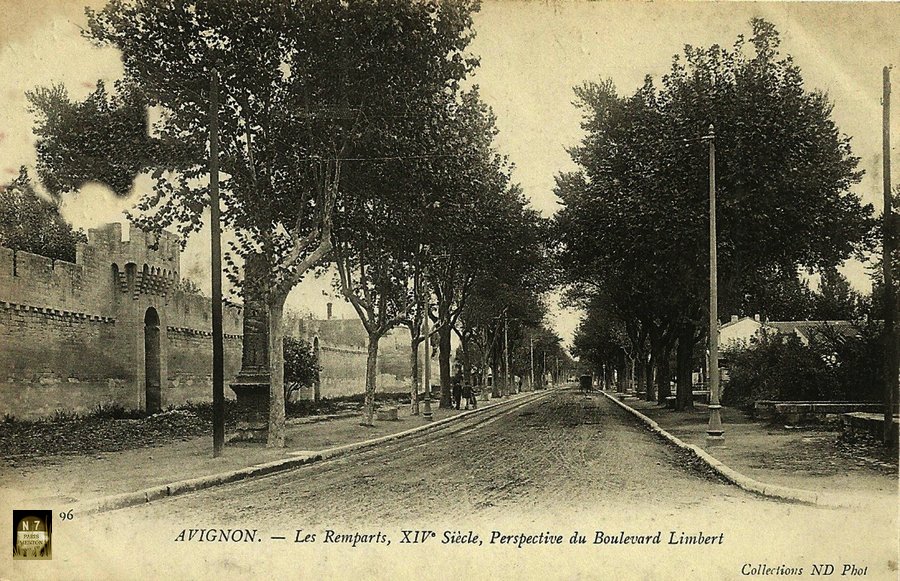

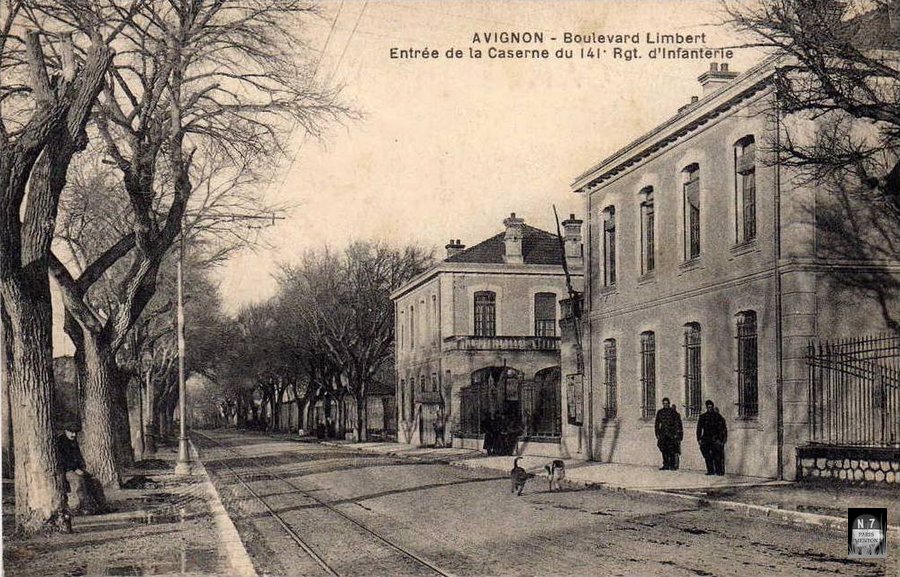

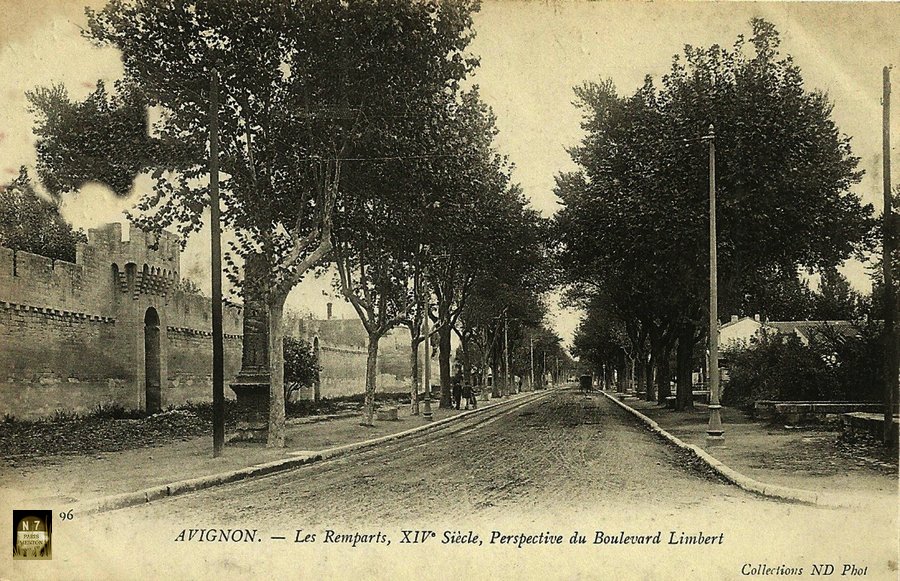

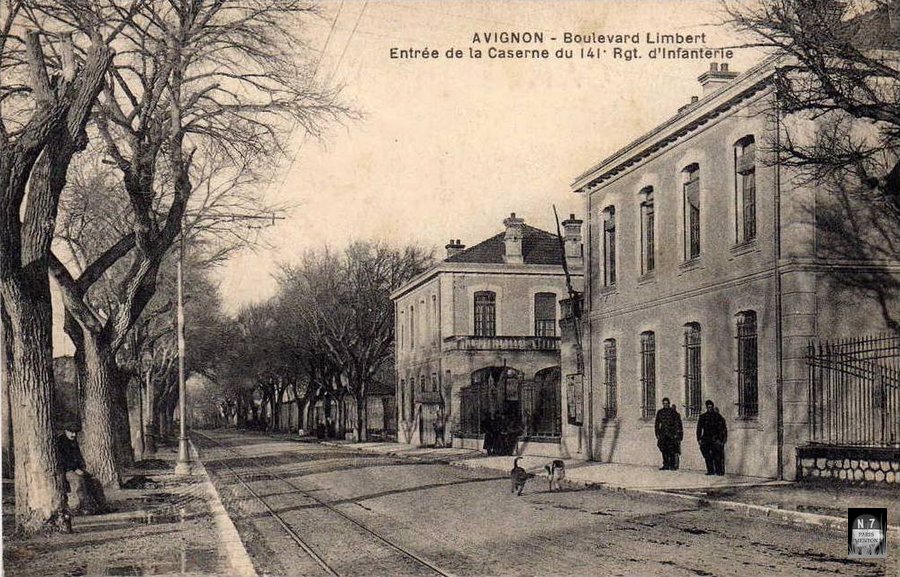

Notre route ne pénètre pas dans la cité

des Papes.

Elle se contente de longer une partie des remparts ouest, de la porte

de l'Université, anciennement porte de l’Hôpital

Sainte Marthe, à la porte Limbert.

700 mètres d'un large boulevard aujourd'hui à

double voies, coincé entre les remparts rénovés

et l'ancienne caserne Chabran, inaugurée en 1906, pour accueillir

à l'origine le 7em régiment de Génie.

Aujourd'hui la caserne est réhabilitée en cité

administrative. Le quartier à fait peau neuve, classement UNESCO

oblige.

https://lachezleswatts.com/fr/articles/11/84000-avignon/la-prefecture-du-vaucluse-une-ancienne-caserne

Vue en direction de Lyon. Le Boulevard Limbert. Image réactive.

Toujours vue en direction de Lyon, le Boulevard Limbert et la caserne

Chabran. Image réactive.

Juste devant la Porte Limbert, il nous faut prendre

la direction de Cavaillon et Aix en Provence sur la gauche, par l'avenue

Pierre Semard, copie conforme de la route de Lyon... faubourgs populaires

et cités ouvrières.

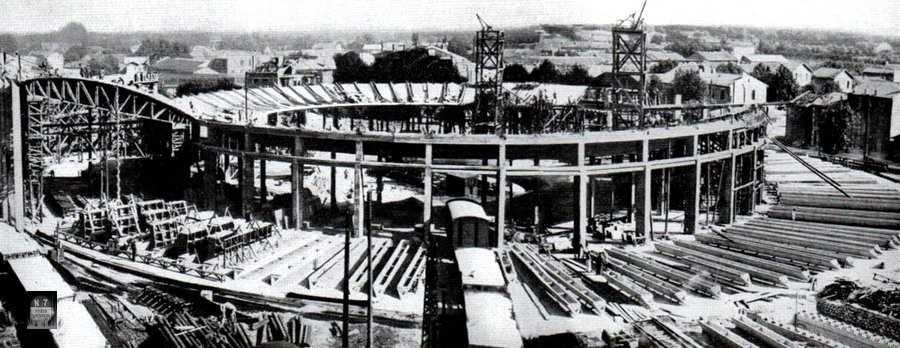

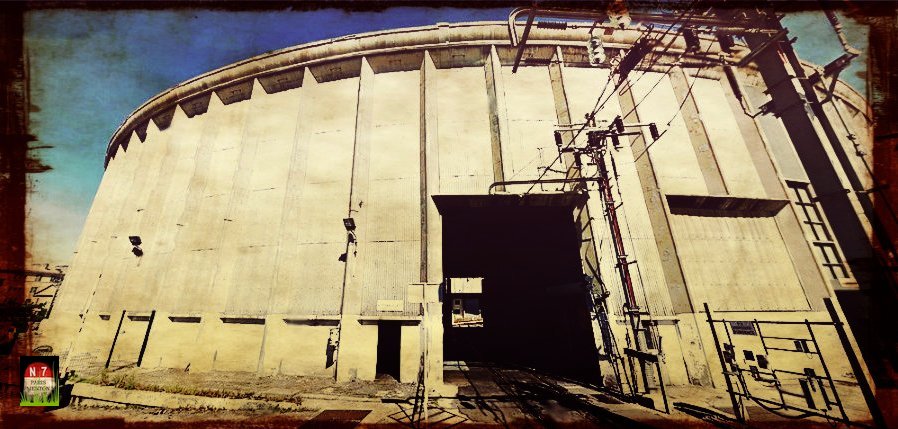

Une étonnante cathédrale se dresse soudain

sur notre gauche.

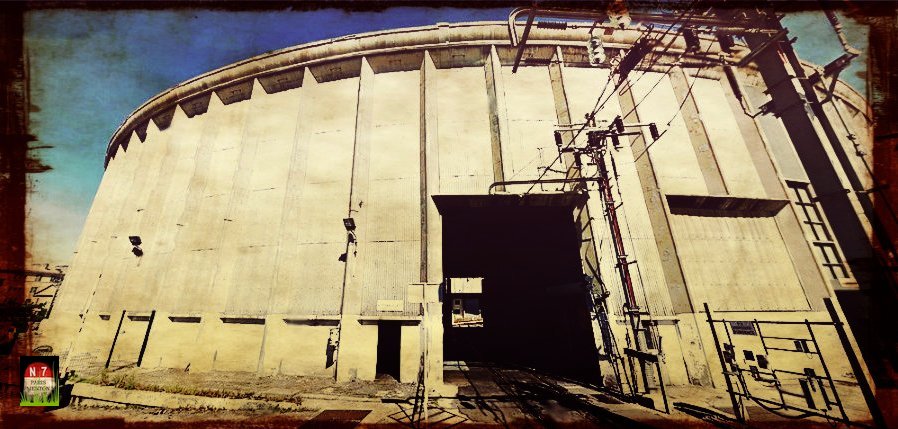

Une gigantesque arène de béton, tout droit issue de

la révolution industrielle du XIXe siècle.

Il s'agit de la rotonde ferroviaire d'Avignon.

Un dépôt, desservi par une plate-forme tournante, qui

permettait de remiser les locomotives sur des voies de garage, pour

la réparation ou simplement l'entretien des machines à

vapeurs.

En 1885, deux rotondes sont construites sur le site

de Fontcouverte à proximité de la gare de triage de

la ville d'Avignon.

Dès lors, ces installations ne vont cesser de s'agrandir.

Avec ses parcs découverts, ses ponts tournants, ses places

de garages et ses voies de remisage, le dépôt Avignonnais,

devient le plus important dépôt ferroviaire du Sud Est

de la France.

A son apogée, avant la guerre, le site emploie près

de 1500 cheminots qui s'occupent de plus de 200 machines.

Durant la seconde guerre mondiale,

Après la seconde Guerre mondiale, la SNCF reconstruit

son patrimoine immobilier détruit.

La rotonde d'Avignon fait partie d'un ensemble de 19 remises à

locomotives reconstruites entre 1946 et 1952 par le service des bâtiments

de la SNCF dirigé par Paul Peirani.

La conception de ces rotondes a été confiée

à Bernard Lafaille.

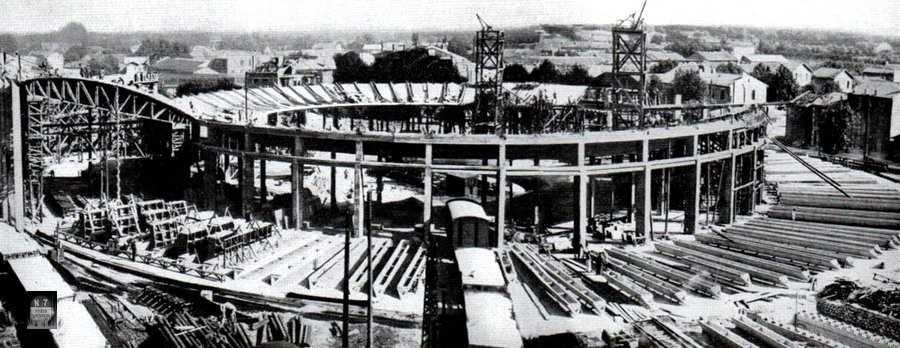

Construction de la nouvelle rotonde d'Avignon. 1946.

Construite en 1946, la rotonde mesure 107 mètres de diamètre.

Depuis 1984, elle est inscrite à l’inventaire supplémentaire

des Monuments historiques.

Source et extraits :

https://rail-en-vaucluse.blog4ever.com/le-depot-d-avignon

https://monumentum.fr/rotonde-sncf-pa00081944.html

https://autrecarnetdejimidi.wordpress.com/2015/08/16/rotonde-ferroviaire-davignon-bernard-laffaille-1947/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rotonde_ferroviaire_d%27Avignon

La rotonde accueille aujourd'hui 3 locomotives préservées

par l'association pour la préservation de la CC6570. APCC

En route -

Plus loin, nous croisons une nouvelle fois la rocade D907 (également

repérée N7R), qui termine ici son contournement d'agglomération

et rejoint la N7 qui file tout droit sur 2x2 voies, au milieu des

complexes géants en tous genres, qu'ils soient commerciaux,

sportifs, cinématographiques hôteliers ou aquatiques

...

Par endroit, une maison ou un mur ont été préservés

de la frénésie des promoteurs immobiliers. Image réactive.

La route nationale 7 typique, au sortir d'Avignon vers 1935.

Une chose est sûre, ici, le décor actuel

n'a plus rien à voir avec la route des vacances d'autrefois.

A partir de 1968, dès l'apparition des premiers supermarchés

sur les bas-côtés de la chaussée, la route va

s'adapter au trafic automobile devenu de plus en plus important.

L'élargissement nécessaire de la chaussée entre

Avignon et Bonpas va exiger l'arrachement de quelques 500 platanes

sur la Nationale 7, événement dont vont s'emparer les

journaux de l'époque.

1968 Provence Actualité. Cliquez sur l'image.

Château d'eau dans un style néo-gothique. Image réactive.

Au rond-point de Cantarel, la RN7 retrouve la RN107

(RN7F), raccourci en provenance du Pontet, permettant d'éviter

le centre d'Avignon.

,

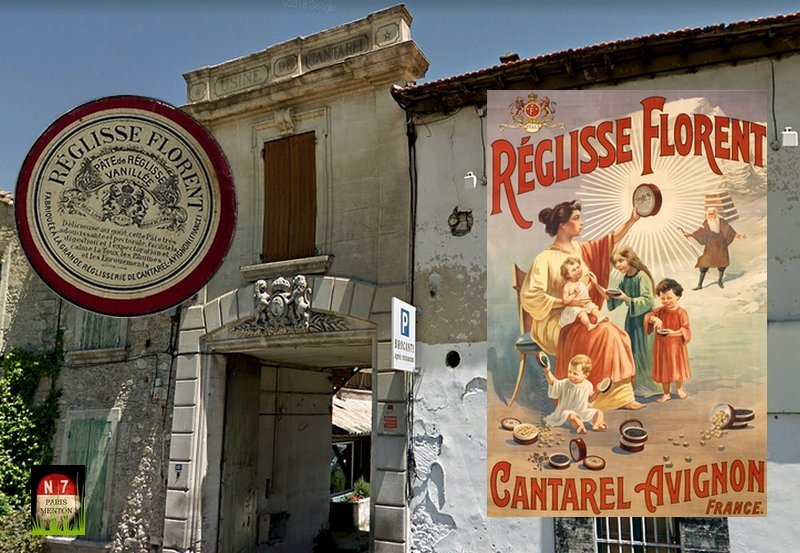

Sur la gauche, un long bâtiment que l'on devine

très ancien, avec son portail surmonté d'armoiries,

abrite aujourd'hui un restaurant mais aussi une brocante, si l'on

s'en réfère à l'enseigne moderne et à

ce qui est inscrit sur le mur.

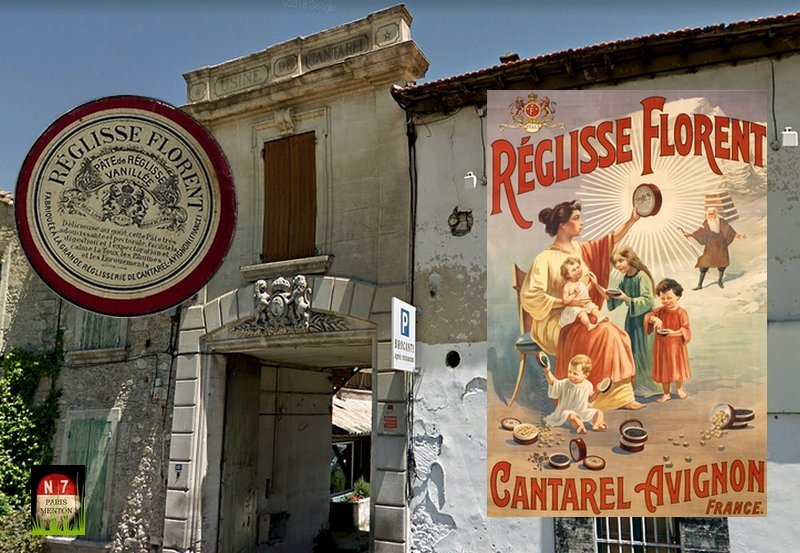

Il s'agit, comme il est encore gravé sur le fronton du portail,

de l'usine de Cantarel, la célèbre fabrique de réglisse.

Même point de vue de l'usine de Cantarel. Si le bâtiment

n'a pas changé, ce n'est pas le cas de la route nationale 7.

Image réactive.

C'est en 1854 que Paul Florent achète une fabrique

de jus de réglisse installée dans un local d'une petite

auberge située à Cantarel, tout prés d'Avignon,

sur la route de Marseille.

En 1870, il transforme complètement l'industrie de la réglisse

en fabriquant non plus du jus mais des pastilles parfumées

à la menthe, vanille, violette ou anis.

Pour fabriquer ces nouvelles pastilles, il fait construire une usine

selon ses propres plans et y installe les machines construites d'après

ses données personnelles.

La Réglisserie Florent a cessé son activité en

novembre 1975 suite à sa fusion avec le groupe Ricqlès-Zan.

La construction d'une cité ouvrière à l'intérieur

même de l'usine permettait à bon nombre de familles de

loger sur le lieu même de leur travail.

https://avignon-tourisme.com/activites/ancienne-reglisserie-florent/

Le portail de l'usine de Cantarel. Sur les boites de pastilles

on retrouvait les armoiries qui ornaient l'entrée de l'usine.

En venant du Sud, l'usine était annoncée quelques mètres

avant.

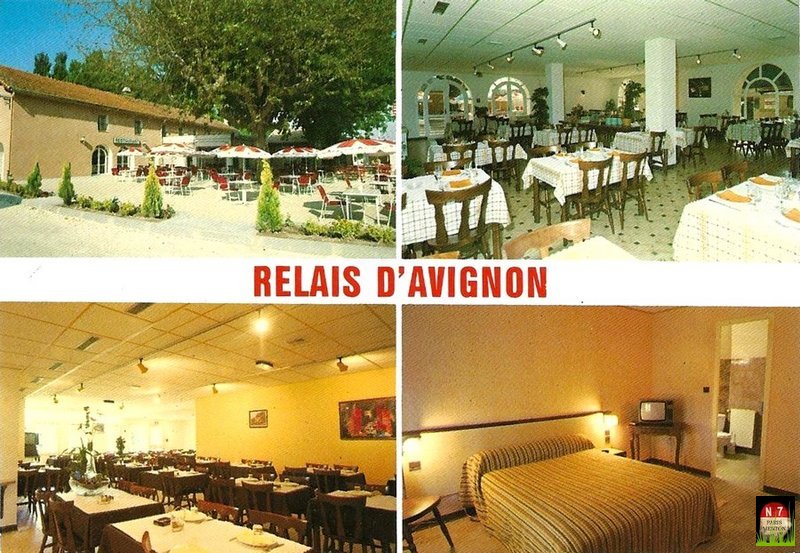

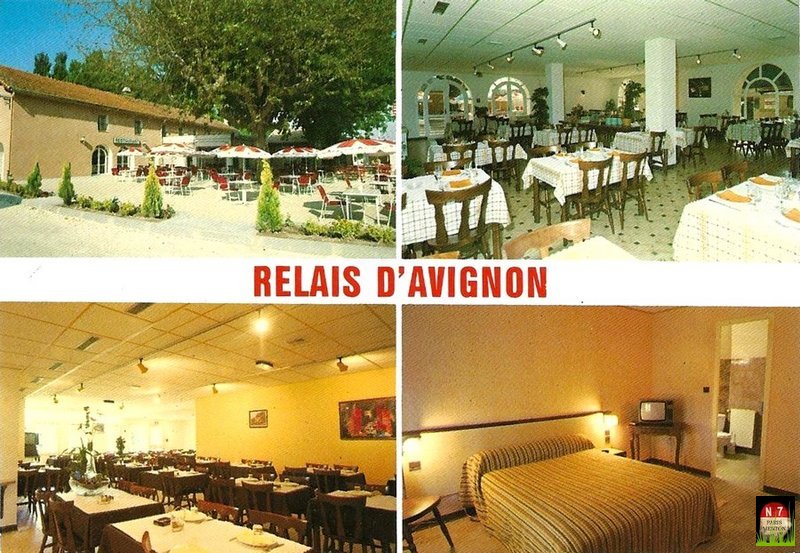

Le Relais

d'Avignon est toujours en activité aujourd'hui...mais rassurez

vous... c'est plus la même déco.. ;-)

C'est en 2001 qu'est inaugurée la ligne du TGV

Méditerranée, qui dessert Avignon.

Pour faire passer ce nouveau réseau ferré grande vitesse,

le tracé de la route nationale 7 est réaménagé

dès 1998.

La route amorce désormais un léger décrochage

vers le sud, pour ensuite longer les rives de la Durance.

Du coup, subsiste encore dans la zone située à proximité

de l'aérodrome, un délaissé de l'ancienne route.

Ce délaissé n'est hélas pas praticable sur la

totalité de sa longueur, puisqu'il est d'une part coupé

par la ligne TGV, et d'autre part il traverse une partie de l'aérodrome.

On peut cependant en parcourir certaines portions.

En 1955, la route nationale passe encore par le hameau de la Croix

d'Or. On distingue même une station service. Image réactive.

A partir de 1998, le tracé de la route est dévié

vers le sud. Le hameau de la croix d'or devient un délaissé.

La station service, se situe juste sur le passage des voies du TGV.

Mur peint, face à la station service du hameau de La Croix

d'Or. Là où passent aujourd'hui les lignes du TGV.

L'ancienne route, oubliée depuis 1998. Jonction Nord

Hameau de la Croix d'Or, sur l'ancienne route nationale 7.

L'ancienne route, oubliée depuis 1998. Jonction Sud

|

|

Bonpas Km 0700

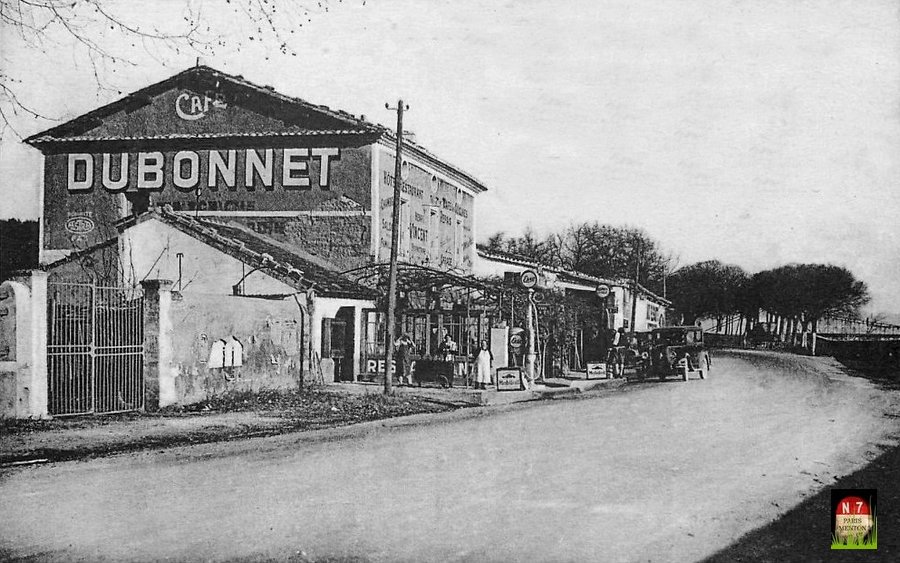

Voici le hameau de Bonpas, dépendant

de la commune de Caumont sur Durance.

Hameau est d'ailleurs un bien grand mot pour à peine

quelques maisons alignées en bordure de route, pour

la plupart d'anciens hôtels-restaurants-routiers.

|

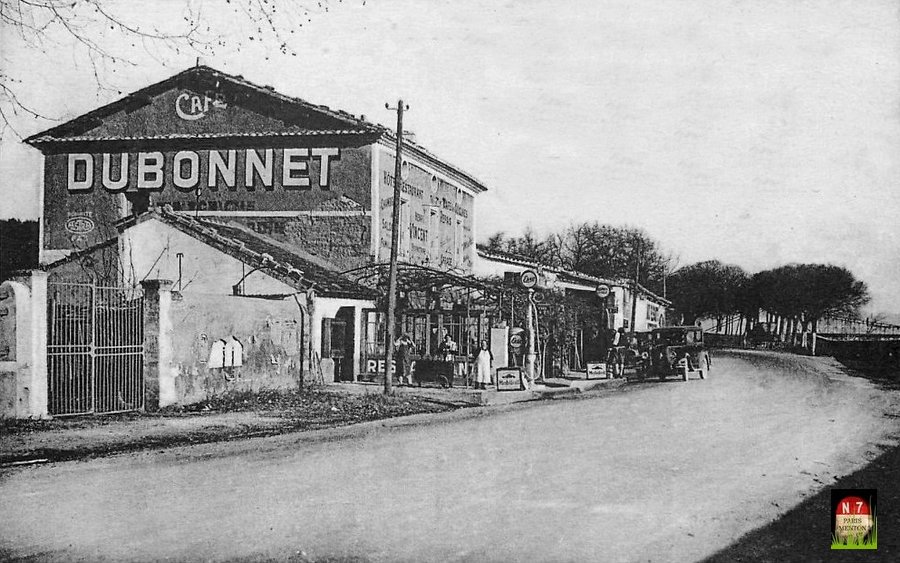

C'est que l'emplacement est stratégique.

Situé juste avant, ou selon la direction, juste après

le pont sur la Durance, à la limite des départements

du Vaucluse et des Bouches du Rhône, c'est ici que se croisent

les routes d'Aix en Provence et de Cavaillon.

A la grande époque de la nationale 7, il n'était pas

rare à l'heure de midi, de rencontrer de longues files de camions

rangés sur les bas côtés de la route ou garés

sur les vastes aires de parking de ces restaurants routiers.

.

.

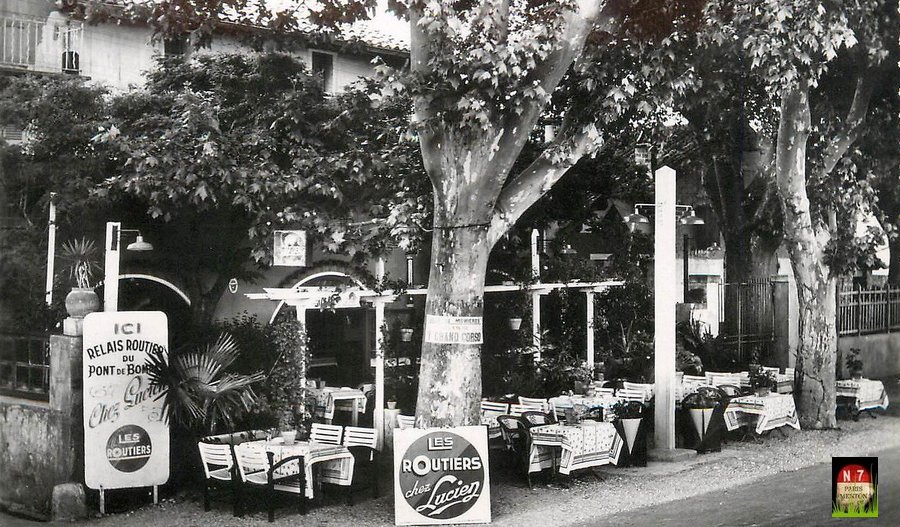

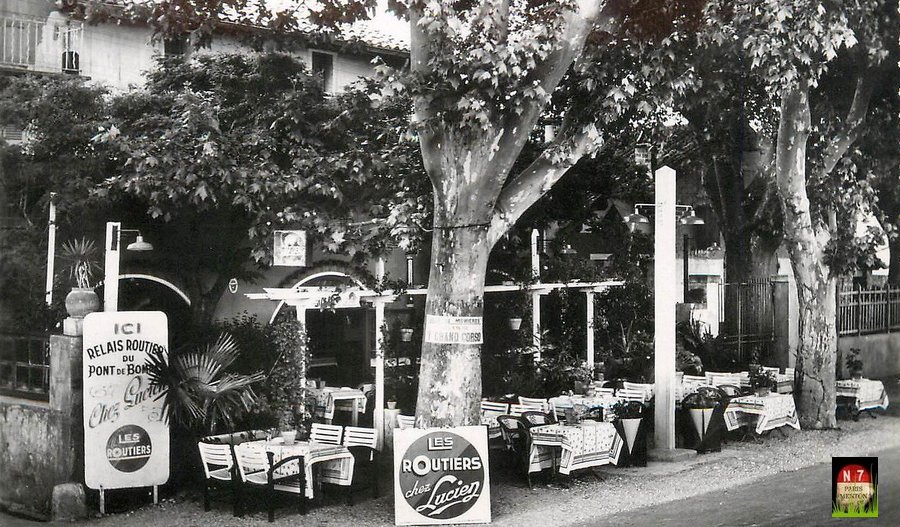

Comment résister à la charmante terrasse de Chez Lucien,

en bordure de route nationale ?

Comme il devait être agréable le pastis frais sous les

platanes !!

Etape croquignolette, et rafraîchissante Chez Lucien.

Les platanes abattus, une nouvelle terrasse couverte accueille les

touristes . Image réactive

"Ici on mange bien pour 6 Nouveaux francs, vin compris"

... 90 centimes d'euros... une autre époque....

Rendez-vous nationale 7 : Lundi 4 août

1969 - 15h30. Bonpas - Episode 16.

| |

"Chutttt ! Il

y a comme un bruit".. nous dit mon père arborant

son air soucieux. "Tous les oiseaux et tous les bateaux"

chantés par Michel Polnareff à la radio en ont

le sifflet coupé.

Silence complet dans l'habitacle de la petite Opel.

Difficile tout de même d' identifier un hypothétique

cliquetis au milieu du chant strident des cigales. "Vous

n'entendez pas" ???

Devant notre air dubitatif, mon père nous demande de

fermer toutes les vitres de l'automobile.

Au bout de quelques minutes passées l'oreille aux aguets,

nous nous désolons de ne rien entendre, et manifestons

notre très vif désir d'aller boire un verre, après

la grosse suée que nous venons de subir.

Finalement, devant notre insistance, l'Opel se range sur le

bas côté de la route, face à un charmant

petit café à la terrasse ombragée de laquelle,

tout en sirotant notre diabolo menthe, nous pouvons observer

mon père, allongé sous la voiture, toujours à

la recherche de son supposé bruit.

Quelques minutes suffiront pour qu'il vienne enfin nous rejoindre

en terrasse, sa chemisette souillée mais exhibant joyeusement

une petite vis. "On a perdu un boulon, c'est le pot qui

bouge".

Le patron du café, amusé par notre mésaventure,

viendra lui même constater les faits de visu, et proposera

à mon père quelques décimètres de

fil de fer, "histoire que ça tienne le coup jusqu'à

votre arrivée en vacances".

Ahh !! qu'il était doux le temps où les contrôles

techniques n'existaient pas...

|

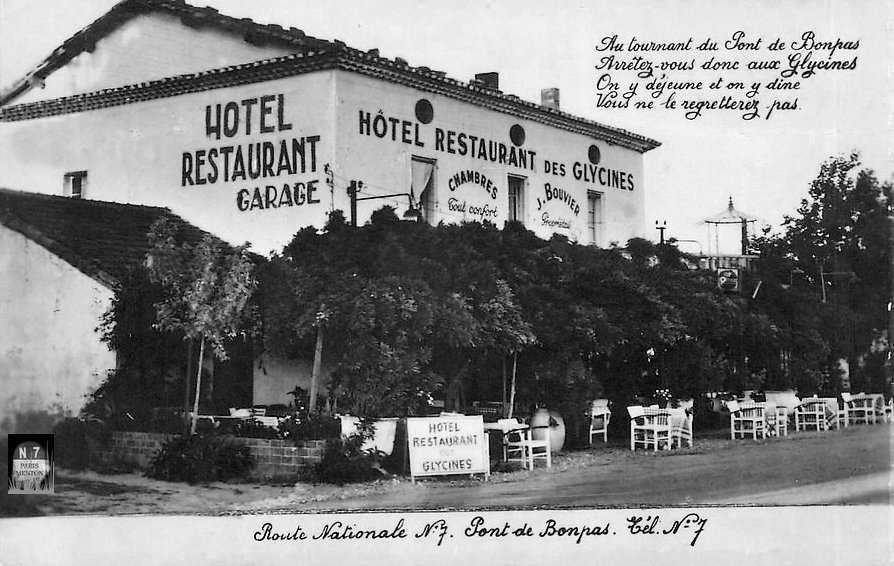

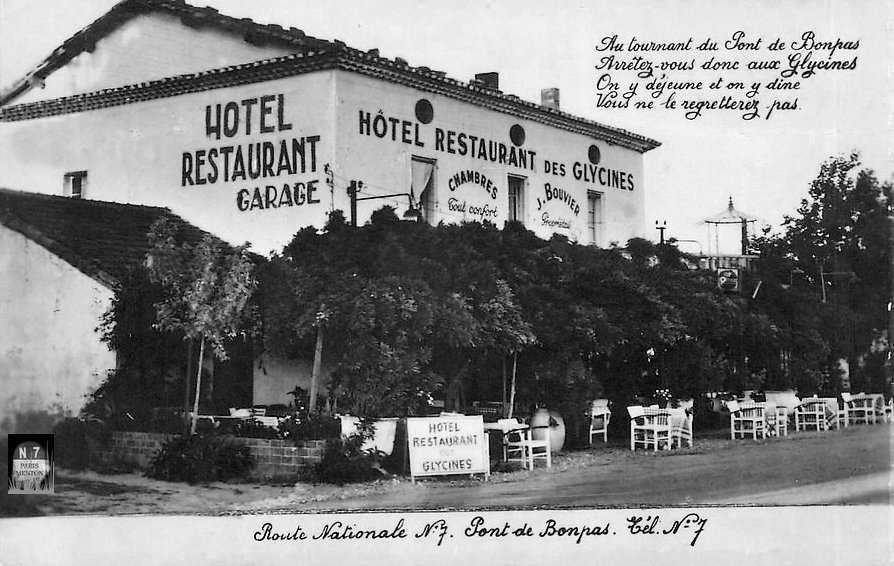

Tout aussi agréable que Chez Lucien, le restaurant des

Glycines, au tournant du Pont de Bonpas. Image réactive

Sur cette autre vue des Glycines, bien antérieure à

la précédente, on aperçoit le pont sur la Durance.

|

|

Il est temps pour nous de traverser

la Durance.

Si l'opération s’avère aujourd'hui d'une

simplicité extrême, voir imperceptible pour peu

que l'on soit distrait, ce ne fut pas toujours le cas.

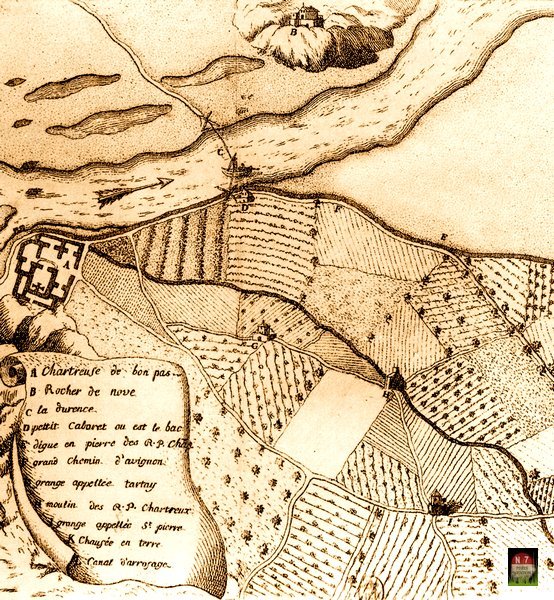

L'histoire du pont de Bonpas se perd dans la

nuit des temps...

En fait avant 1166, date des premiers documents authentiques

attestant de la présence officielle du pont, il n'existe

que très peu d'archives.

Avant cette date, seuls quelques actes, bulles,

manuscrits ou chartes y font de vagues références.

D'où une certaine confusion sur la nature du pont :

pont de pierre, pont de bois, pont de barque, bac ? difficile

d'y voir clair.

Les historiens s'accordent tout de même sur le lieu

du pont, qui se situait un peu plus en amont, au pied de la

Chartreuse de Bonpas.

Sans doute à l'emplacement de l'actuelle retenue d'eau.

Dès la préhistoire, existait

ici, entre les communes de Caumont et Noves, un passage praticable

à pied.

Un passage à gué, soumis aux eaux capricieuses

et torrentielles de la Durance qui en rendaient la traversée

si périlleuse, que le lieu prit le nom de "malipassus",

le mauvais passage, ou "maupas".

On suppose la présence d'un premier pont

de pierre ou de bois dès l'antiquité, peut-être

était-ce même un pont romain.

Le pont détruit fut en tous cas reconstruit au XIe

siècle par un ordre religieux Hospitalier, les "frères

pontifes" (bâtisseurs de ponts), qui édifièrent

également à proximité du pont, un relais

pour les pèlerins, l'ancêtre de nos relais routiers

en quelque sorte.

Une nouvelle fois emporté par les eaux, le pont ne

sera reconstruit qu'après la révolution.

En attendant, dès 1166, le pont détruit

est remplacé par un bac à trail qui permet le

transport des hommes et des marchandises en toute sécurité.

Toujours placé sous la direction des moines qui y instaurent

un péage, le passage devenu beaucoup moins dangereux

devient alors "Bonipassus", le bon passage ou "bonpas".

Après la révolution, en 1804,

la première pierre des culées d'un nouveau pont

en charpente de mélèze est posée.

Un nouvel ouvrage de près de 550 mètres de long

et de quarante-sept travées enjambe alors la Durance.

Mis en service en 1812, le pont de Bonpas est le premier d'une

longue série de ponts qui, d'Avignon à Pertuis,

vont permettre les liaisons interdépartementales.

Ci-contre, la traversée de la Durance,

par le bac à trail, au pied de la chartreuse de Bonpas.

|

Le pont suspendu Arnodin, inauguré en 1894 et détruit

en 1944.

En 1886, une nouvelle crue arrache neuf arches du pont

de bois.

L'ingénieur entrepreneur Arnodin, qui restaure alors le pont

suspendu d'Avignon, remplace la section emportée par une travée

unique de 103,65 m de longueur, montée sur pylônes en

bois.

Mais le pont en bois reste fragile face aux crues du gigantesque torrent.

La décision de faire édifier un pont suspendu

est adoptée.

Ce pont de « type Arnodin » est inauguré en 1894.

Situé une centaine de mètres en aval de l'ancien pont

de bois, il mesure 520 mètres de long et repose sur quatre

travées.

Le pont suspendu sera détruit en août 1944

par les armées allemandes en retraite.

Reconstruit en 1954, la traversée de la rivière se fait

sur un nouveau pont de 500 mètres de long soutenu par douze

arches.

En 1969, le pont routier sera doublé d'un pont autoroutier

situé plus en amont.

L'entrée du pont de Bonpas marque pour nous la

fin de cette étape.

Nous voila à 700 km de Paris.

Fin de l'étape

.

.