|

ETAPE 10 : de Montcourant Km 0454 à Chonas l'Amballan Km 0500.

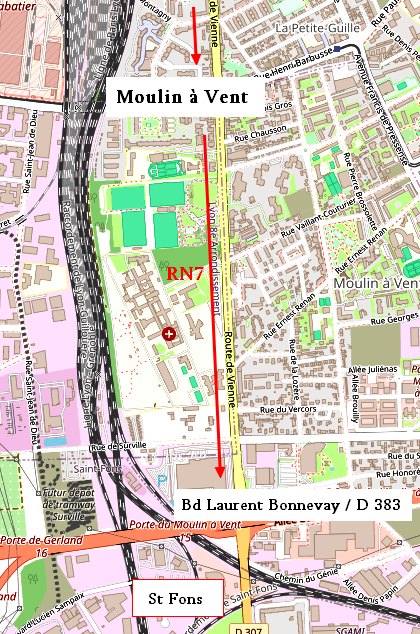

02 /06 ← sortie Lyon - Route de Vienne - St Fons → |

Et après ?

En 1984, la RN7 disparaît du centre-ville de Lyon grâce

à des raccordements directs à l'autoroute A6 au Nord,

au Boulevard Périphérique Lyonnais, et à la nouvelle

RN 383 au Sud.

Mais quelque soit l'époque et le parcours emprunté,

nous nous retrouvions immanquablement à l'entrée de

la route de Vienne. ![]()

En route -

Si tout s'est bien déroulé, vous devriez être maintenant à la sortie de Lyon sur la route de Vienne.

Route de Vienne

Route de vienne Km 0468 km

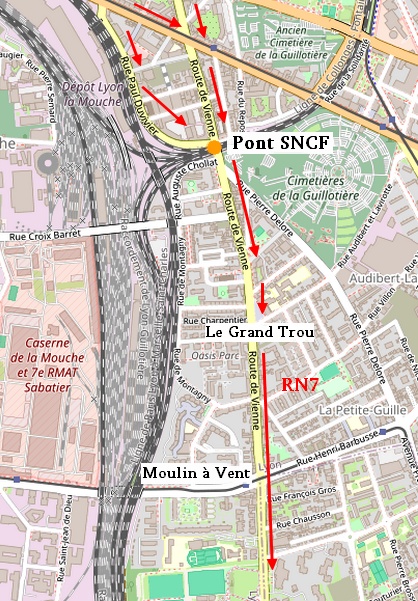

Nous voici à l'extrémité Sud Ouest du 8e arrondissement de Lyon, dans le quartier de Grand Trou / Moulin à Vent, isolé du reste de la ville par le réseau de voies ferrées.

Si l'origine du nom "Moulin à Vent" désigne un ancien moulin au service des récoltes du territoire, celui de "Grand Trou", plus mystérieux, se perd dans la nuit des temps....

|

|

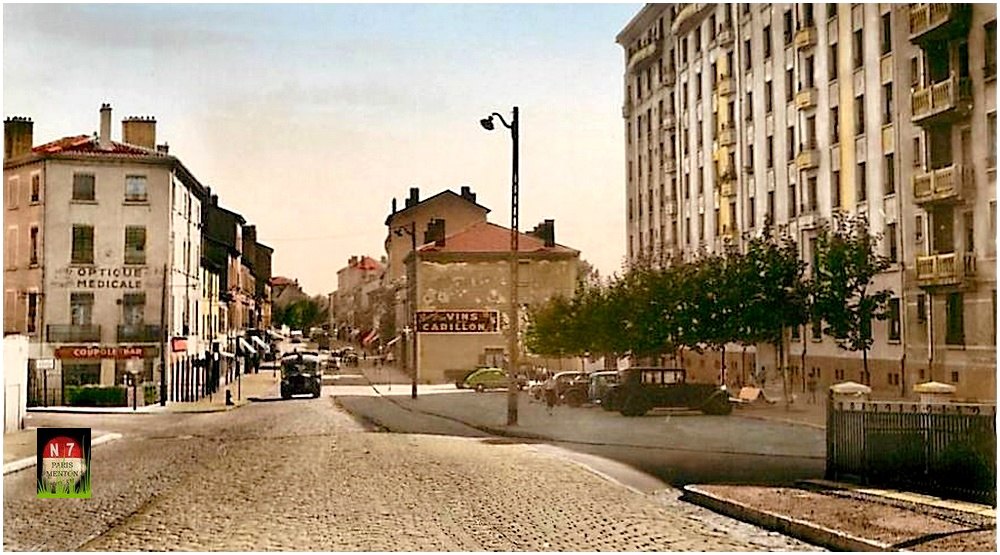

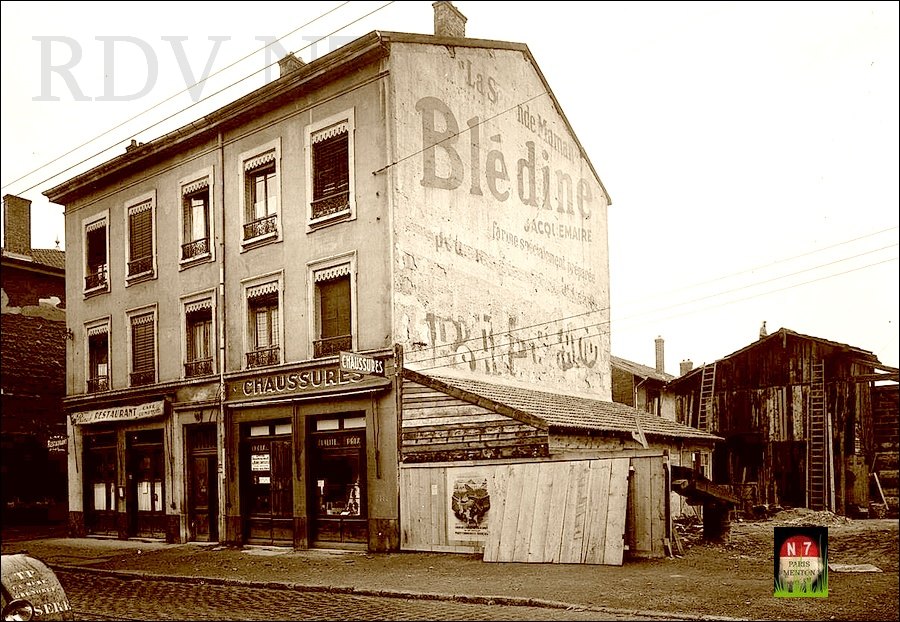

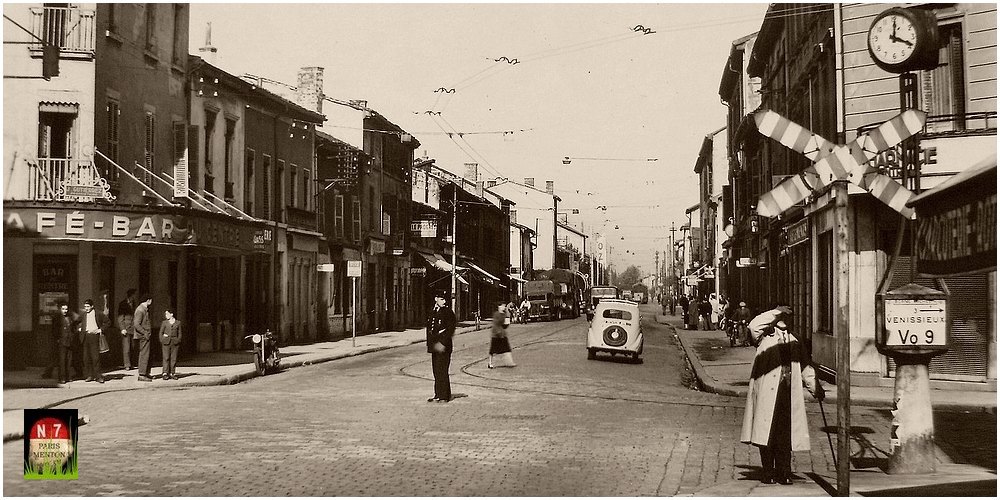

Belle réclame peinte, pour la farine Blédine, la Seconde

Maman.

Nous sommes à l'entrée de la Route de Vienne au sortir

de la seconde guerre mondiale.

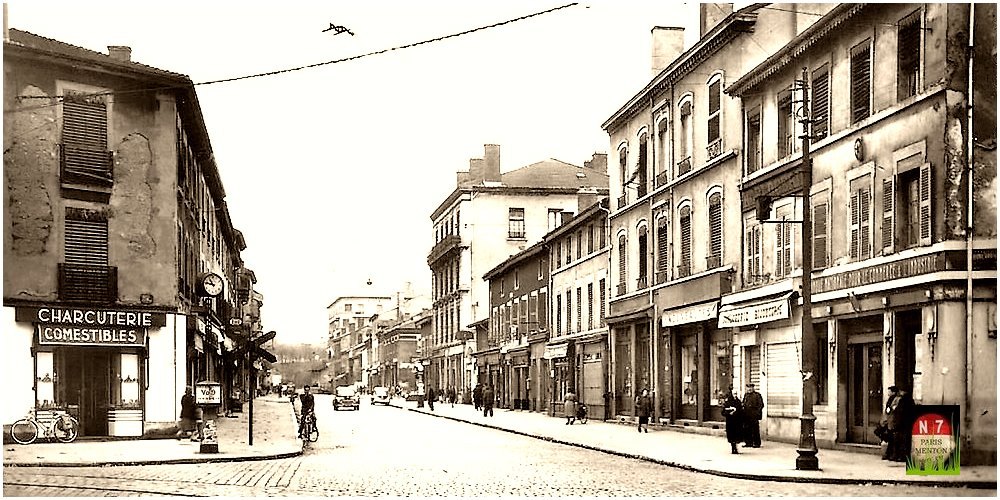

Autre point de vue, à l'angle de la Route de Vienne et de

la rue Benoît Bernard. La bâtisse disparaît à

la fin des années 40 pour laisser place

à un nouvel ensemble immobilier dont on aperçoit la première

tranche en arrière plan. L'immeuble existe toujours aujourd'hui.

Image réactive.

Situé de part et d'autre de la route de Vienne

/ RN7, entre zone urbaine, friches industrielles et zone mixte, le Grand

Trou, cet ancien faubourg populaire un peu désuet, un peu oublié,

est aujourd'hui en pleine mutation immobilière.

Ces vieux quartiers avaient déjà subi un premier renouvellement

urbain au sortir de la seconde guerre mondiale et au cours des années

60.

Des transformations qui n'avaient pas trop impacté la physionomie

générale du faubourg, qui conservait en cela son esprit

d'avant guerre, à savoir celui d'un village-rue populaire provincial,

jalonné de nombreux commerces et d'immeubles bas, en totale indépendance

en regard de la ville de Lyon.

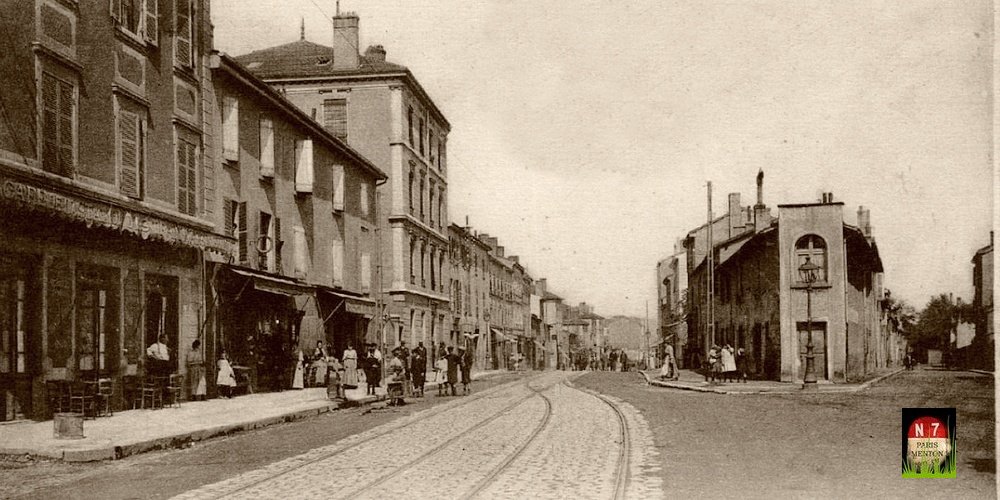

Vue en direction de Vienne. Un quartier populaire, et une RN7 encore

peu passante. (le tramway y passait). Image réactive.

Aujourd'hui, si l'activité de certains commerces perdure (à

gauche de la rue) la gentrification est en route (à droite de

la rue)

Au 110 de la Route de Vienne, se trouvait autrefois le cinéma

Le Splendid, créé en 1925 dans une ancienne salle de bal.

Le cinéma disparaîtra ainsi que l'immeuble contigu, lors

de l'élargissement de la rue de la Croix Barret au début

des années 1980.

Image réactive même lieu.

Aujourd'hui, c'est une autre musique. Le phénomène

de "gentrification" est en route et pousse les municipalités

au remplacement de l’habitat ancien par de nouvelles résidences.

Le quartier de Grand Trou ne fait pas exception, et la route de Vienne

se voit dotée de nouveaux aménagements routiers, réduction

de la chaussée, élargissement des trottoirs, pistes cyclables,

modes doux,

quartier aseptisé (boboïsés) aux boutiques et restos

disparates et cosmopolites.

Au 126 de la rue, coincée entre deux restos du monde, une

étrange porte cochère surmontée d'un linteau sculpté,

permet l'accès à un ancien immeuble.

Les inscriptions en latin font référence à la Réforme

protestante de la fin du Moyen-Âge (Après les ténèbres,

la lumière).

Les inscriptions en français Dieu, Famille, Patrie font plutôt

référence à une devise d'ordre catholique.

Nous n'en saurons pas plus... Image réactive.

Route de Vienne (vue vers Lyon) au carrefour de la Croix Mathon.

Image réactive même lieu.

On poursuit au milieu d'immeubles contemporains. Sur notre droite l'église

St Vincent de Paul. Image réactive.

Construite en 1926, l'église est totalement détruite lors

des bombardements en 1944. Elle sera reconstruite à l'identique.

Levez les yeux ! Le quartier est encore émaillé d'immeubles

de caractère qui sentent bon les années 1920.

Sur notre droite, on passe devant l'ancienne clinique

psychiatrique St Vincent, belle propriété encadrée

de deux tourelles, et au portail sculpté datant de 1850.

En 2019, après 172 ans d'activité, la clinique déménage.

Vinci Immobilier transforme la bâtisse pour y construire un ensemble

de 700 logements,conservant toutefois une partie du parc.

La clinique St Vincent et son portail au fronton sculpté. Image

réactive.

|

Au carrefour suivant, après le quartier Grand Trou, voici le quartier Moulin à Vent. Ne cherchez pas le Moulin. Construit vers le XVe siècle, il fut en partie détruit par la tempête de 1748, puis transformé en auberge. Ne cherchez pas l'auberge non plus. Tout a disparu, depuis bien longtemps. La présence de ce moulin, soumis aux vents du sud, implanté sur la partie la plus en hauteur du quartier, nous rappelle la fonction principalement agricole de cette vaste plaine. Vaste plaine qui aujourd'hui n'en est plus une. Le quartier a subi, et subit encore, de grosses transformations, modifiant en profondeur sa physionomie initiale.

Il n'y a pas que le meunier qui ne reconnaîtrait plus les lieux...

|

On poursuit....

Aux abords de l'hôpital St Jean de Dieu, toujours

sur notre droite, on pourra observer et même admirer une longue

fresque de 600 mètres en trompe l'œil, sur le mur d'enceinte

du parc de l'établissement.

Il s'agit de la fresque du Demi Millénaire qui commémore

les 500 ans de la naissance de Jean de Dieu, fondateur de l'ordre des

Frères hospitaliers de Saint-Jean de Dieu.

La fresque représente une série d'arcades donnant

sur un parc boisé.

Sur la gauche un tableau , "La Leçon de Psychiatrie",

représente 8 grands psychiatres et psychanalystes :

Jean-Martin Charcot (1825-1893), Philippe Pinel (1745-1826), Jacques

Lacan (1901-1981), Mélanie Klein (1882-1960), Sigmund Freud (1856-1939),

Jean Etienne Esquirol (1772-1840), Carl Gustav Jung (1875-1961), Gaëtan

Gatian de Clerambault (1872-1934).

Dernière section de la fresque du demi millénaire : La

statue de Sigmund Freud réalisée par Georges FAURE.

Après l'hôpital, nous débouchons sur

une vaste zone de sortie de ville, caractérisée par des

entrepôts commerciaux dont deux imposantes concessions automobiles,

Fiat et Renault, situées de part et d'autre de la route.

Ici, pas de conception architecturale rétro ou même Art-Déco.

Tout est résolument contemporain, conforme aux zones qualifiées

"moches" des années 70-80. ![]()

"Oh mais Oh mais...attendez un peu là ! C'était pas comme ça avant la guerre !" Se souvient tout à coup le grand père assis à l'arrière de la bagnole.

" Ralentissez un peu que je me souvienne.... Oui, la concession Renault, là à droite, elle existait déjà bien avant la guerre. Un beau garage d'antan implanté ici en 1935 ".

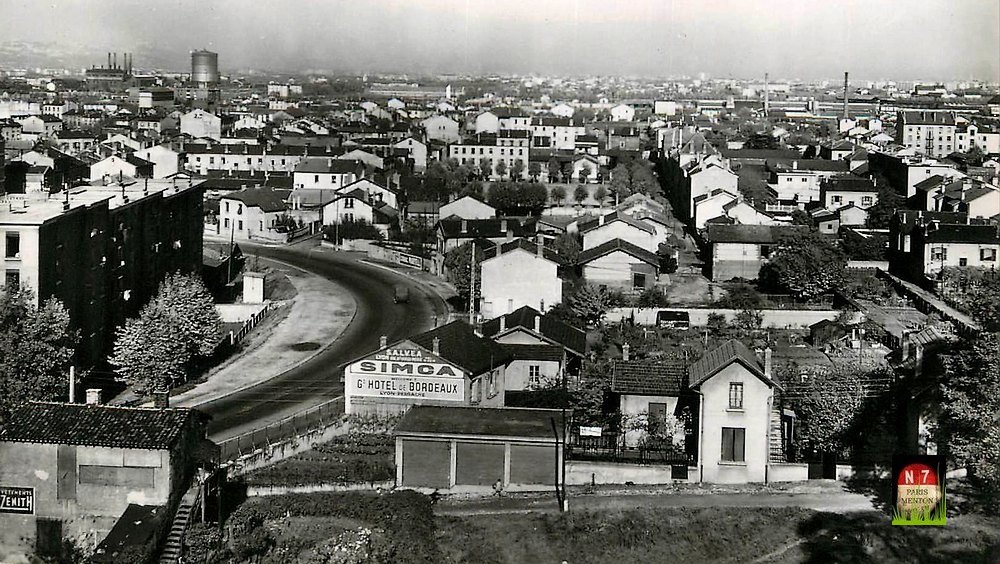

Vue satellite vers 1940, le garage se retrouve à l'époque

bien solitaire au milieu des terres agricoles.

Le Nord est en haut de l'image.

Route Nationale 7 pavée et garage Renault en 1935.

Vue aérienne en 1956, le garage a conservé son ancienne

façade.

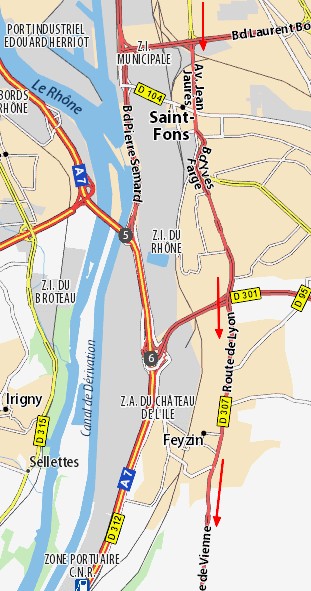

Le boulevard périphérique Laurent Bonnevay / D383 sous lequel nous passons, marque notre sortie de l'agglomération de Lyon.

Nous voici à St Fons, Avenue Jean Jaurès / D307

Ne cherchez pas un rapport avec un quelconque Saint religieux... il n'existe pas de "Saint Fons" à Saint Fons.

Plusieurs versions sur l'origine du nom coexistent, mais l'on s'accorde à penser que la toponymie proviendrait du latin "Centum Fontibus", autrement dit les "cent sources" en rapport avec la nature hydro-géologique du sol.

Simple voie entre Vienne et Lyon dans l'antiquité,

on y construit un relais de poste au XVe siècle.

A partir du XVIIe siècle, un moulin et quelques guinguettes viennent

s'ajouter au paysage bucolique, composé principalement de coteaux

et de vignes surplombant le fleuve.

La vie des quelques habitants tourne également

autour des activités fluviales liées à la proximité

du Rhône.

Au début des années 1800, Saint-Fons n'est qu'un hameau

de Vénissieux composé d'un relais de poste aux chevaux

et de quelques habitations.

Les habitants développent des activités

artisanales (réparations de bateaux, tuileries, fabriques de

colorants, etc.) qui serviront de base à l'industrialisation

future de la région.

En 1852, la ville de Lyon souhaite éloigner les industries polluantes

de son centre-ville et recule les limites du département du Rhône

jusqu'à Vénissieux.

La famille Perret développe une production d'acide sulfurique

et démarre la construction d'une usine en 1853 au lieu dit Sans

Fond.

La proximité de Lyon, la présence du Rhône et l'arrivée

de la voie de chemin de fer en 1855 confortent le choix de l'implantation

dans le hameau.

Saint-Fons prend petit à petit la physionomie d'une

petite ville ouvrière à partir de 1860.

La population ouvrière et urbaine du hameau n'a plus grand-chose

en commun avec la population rurale du bourg de Vénissieux.

L'industrialisation croissante et l'urbanisation (3000 habitants dans

les années 1870) transforment le petit hameau champêtre

qu'était Saint-Fons.

L'idée d'en faire une commune autonome germe chez de nombreux

notables.

C'est le 21 mars 1888, que le Sénat vote un projet de loi déposé à la Chambre des députés en juin 1887, érigeant Saint-Fons en commune autonome.

Sources : wikipédia + http://www.saint-fons.fr/

En route –

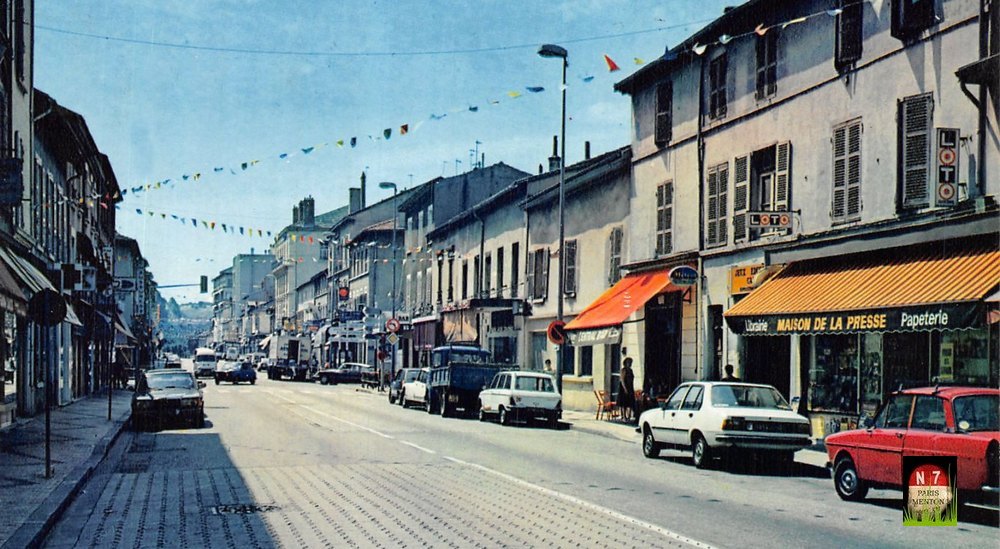

La ville prend réellement vie, avenue Jean Jaurès, la commerçante. Avenue désordonnée, mais arborée, sans aucune harmonisation architecturale.

On pensera ce que l'on voudra, mais ici, la mixité

sociale est de mise et à présent beaucoup d'anciens commerces

font la part belle aux commerces ethniques et autres cuisines du monde.

Le kebab, selon une enquête récente, n'est-il pas le sandwich

le plus apprécié des Français ?

"A l'approche du carrefour des 4 chemins, la rue se fait plus vivante, étonnamment provinciale avec quelques vieux commerces et cafés de quartier qui ont bien traversés les âges.

Tant mieux..... "

Cette description là, c'était avant les

grands travaux de la métropole de Lyon et la construction de

la future rame de tramway.

Aujourd'hui, la rue fait face à un indescriptible chantier à

ciel ouvert. Rues barrées, commerces fermés, chaussée

rétrécie.....

Le Bar - Brasserie du Centre. C'est tête en l'air que l'on

redécouvre l'histoire de la route. Photo plaque Claude.K

Carrefour des 4 chemins. Remarquez l'orthographe de St Fonds avec le

D.

Actuellement, avec les grands travaux de la métropole, la

brasserie du centre a perdu sa plaque de cocher.

Un coup d'œil sur la droite pour entrevoir en bout de rue le fameux château d'eau, emblème de la ville.

Une vue du carrefour et de l'avenue Jean Jaurès en direction

de Lyon. On reconnaît le Bar du Centre. Image réactive.

Un carrefour très photographié... ici vers les années

40.

Avenue pavée, borne d'angle Michelin, signalisation et rails

de tramway.

Un agent au centre du carrefour règle la circulation.

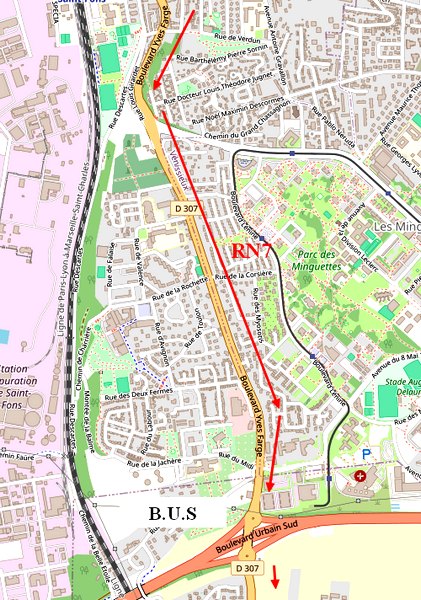

Après le carrefour, c'est l'avenue Gabriel Péri.

On poursuit tout droit par l'avenue Gabriel Péri qui débouche

sur la montée des clochettes. ![]()

D'ici viendrait peut-être la seconde hypothèse du nom de

la ville et de la déformation du lieu dit Sans Fonds situé

au pied de cette colline truffée de galeries (cent fonds),

vestiges des anciennes carrières de pierre connues depuis l'antiquité.

En route -

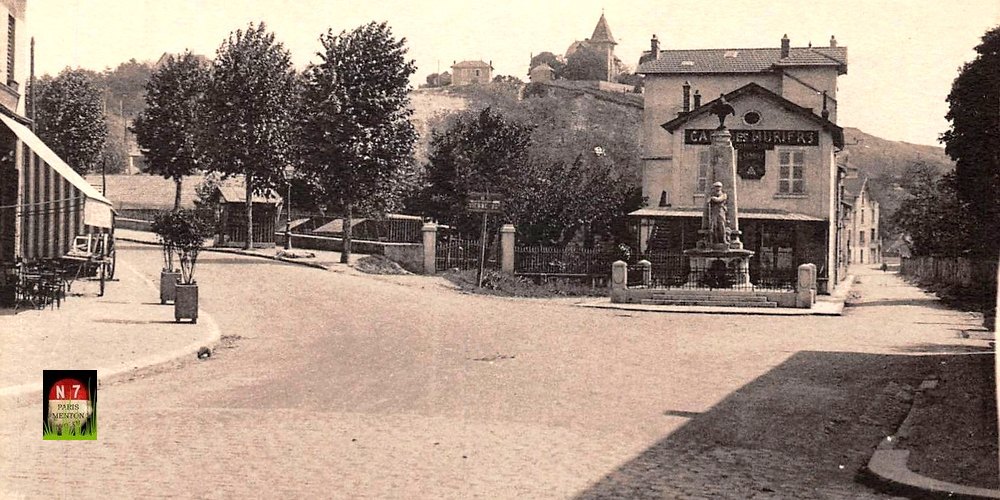

Le carrefour en direction de Feyzin par le boulevard Yves

Farge sur la gauche, a été modifié. Le café

des mûriers que l'on remarque sur la carte postale ci-dessus aura

perduré jusqu' en 2017.

Aujourd'hui toute la chaussée est réservée aux

voies de bus. Il nous faut donc contourner le terre plein central, pour

retrouver notre direction vers Feyzin.

Depuis l'inauguration de l'A7 en 1965, l'intense circulation qui caractérisait la route nationale 7 s'est détournée vers l'autoroute du Soleil. En 2005, elle a même été rétrogradée de RN 7 en route départementale, la RD 307. Un mythe s'est effacé, symbole de Provence, promesse de vacances, que Charles Trenet chantait tout guilleret : « Nationale 7, il faut la prendre qu'on aille à Rome, à Sète ; à 2 à 3 ou même, à 7 ; c'est une route qui fait recette ». Quel rapport avec notre ville ? C'est que la « plus belle route de France », et aussi la plus importante puisqu'elle reliait Paris à Marseille et à la Méditerranée, a voyagé dans le passé vénissian pendant plus de 2000 ans. Durant l'Antiquité, elle fut une voie romaine. Tantôt dallée, tantôt cailloutée, elle courait en ligne droite de Vienne à Lugdunum. Contrairement à l'autoroute actuelle, les Romains l'avaient tracée loin des rives du Rhône afin de couper au plus court. Le passage sur les crêtes des collines plutôt qu'en fond de vallée leur permettait aussi de voir arriver au loin un éventuel ennemi. Pendant des siècles, des flots de marchands et de simples passants, les soldats des légions impériales et les empereurs eux-mêmes en foulèrent la chaussée. Après la chute de l'empire romain, la voie de Lyon à Vienne se dégrade inexorablement, au point qu'au Moyen-Age, la plupart des voyageurs préfèrent embarquer sur les bateaux du Rhône au lieu de risquer leur vie sur un itinéraire qui n'a plus de route que le nom. Au début du règne de Louis XIV, en 1664 précisément, le pape envoie son neveu le cardinal Chigi en ambassade auprès du roi de France. Un personnage d'une telle importance méritant tous les égards, le roi ordonne que la route reliant Avignon à Paris soit réparée d'urgence. |

Le tronçon entre Lyon et Vienne donne du fil à retordre au responsable des travaux, le « grand voyer en Dauphiné ». Planter des traverses en bois pour arrêter les éboulements, « rompre les grosses pierres qui embarrassent le passage », reboucher les nids de poules et « secher le mieux que faire ce pourra ledict chemain » mobilise longuement les riverains. En 1710 le travail est à refaire, « le chemin étant devenu impraticable » et même transformé en mare à canards car enfoui « presque partout beaucoup plus profond que les terres labourables ». La « montée de Saint-Fond après la poste en venant de Lyon », à l'emplacement de l'actuel boulevard Yves Farge, s'avère notamment si étroite et dans un tel état qu'on préfère la convertir en fossé d'écoulement des eaux et construire une nouvelle chaussée à côté. Ce mauvais état, digne d'une piste de la forêt amazonienne, oblige à emprunter des moyens de transport un peu particuliers. Depuis le 16e et au début du 17e siècle, les routes royales sont équipées de relais. L'un d'eux se situe à « la poste de Saint-Fons » et l'étape suivante à Saint-Symphorien-d'Ozon. Mais là, au lieu de chevaux, on vous propose d'autres animaux mieux adaptés à l'obstacle… ( il s'agit d'ânes, comme nous le verront plus loin à St Symphorien d'Ozon) Le décor change radicalement sous le règne de Louis XV. La création des ingénieurs des Ponts et Chaussées puis de la corvée royale pour effectuer les travaux à des prix imbattables – les paysans besognant gratuitement -, permet de quadriller la France d'un réseau impeccable. La section vénissiane de la « grande route de Lyon en Provence » est ainsi réaménagée à partir de 1743, puis régulièrement entretenue par les habitants du village et des communes voisines. Le transport des marchandises et des personnes s'accélère et atteint une ampleur inédite. |

Alain Belmont. Archives de l'Isère.

Extrait du site : http://www.expressions-venissieux.fr/2011-09-03-la-route-nationale-7-2000-ans-dhistoire/

Dans le bas de la montée, l'enseigne pour une menuiserie.

La montée des Clochettes, boulevard Yves Farge. Vue générale

sur St Fons vers les années 1950. Image réactive.

A gauche les HLM sont toujours présentes. et le petit quartier

situé à droite, avec les 3 garages/box subsistera jusqu'en

2020.

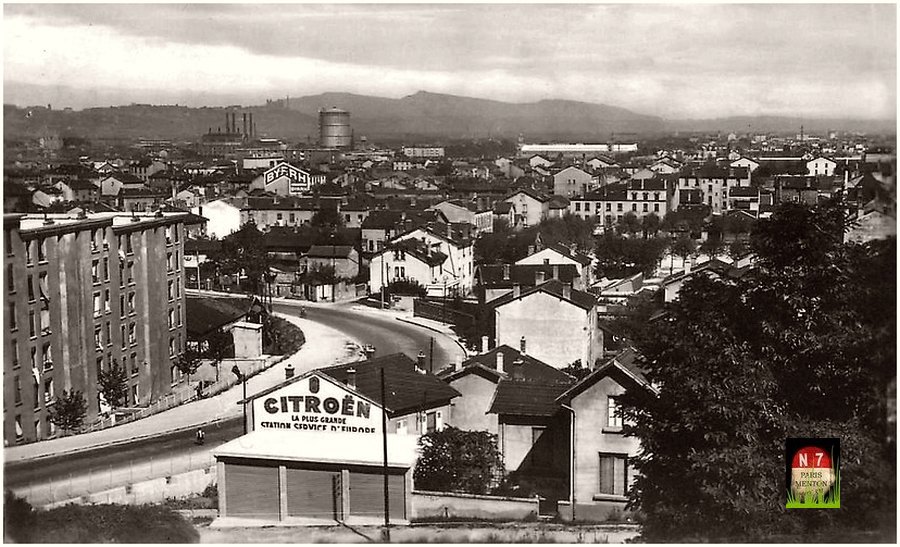

Même vue que précédemment. Remarquez

la publicité pour la plus grande station service d'Europe.

Il s'agit bien entendu de la concession Citroën rue de Marseille

à Lyon.

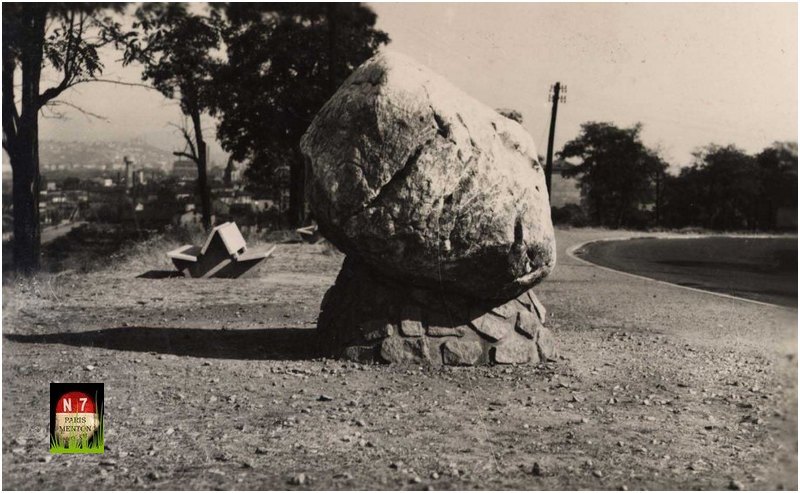

En cours de montée, sur notre droite, un bloc de

Calcaire s'expose en bordure de route. ![]()

Il s'agit du Bloc erratique de Saint-Fons. Une raison de plus pour s'instruire

le long de la route nationale.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_erratique_de_Saint-Fons

Comment, comment ? La fonte des glaciers daterait du crétacé

? et la COP 21 qui affirmait que ça venait de la pollution actuelle...

Levons le pied, roulons moins vite et si possible en voiture électrique,

ça devrait réduire les gaz à effet de serre et

peut-être qu'un de ces jours,

un nouveau glacier descendra dans la vallée pour reprendre ce

bloc déposé sur le bord de la nationale 7 un beau jour

du crétacé...

Le caillou comme on l'appelle dans le coin.

Nous roulons actuellement sur le plateau des Minguettes.

La cité du même nom, qui défraye régulièrement

la chronique des faits divers, se situe plus haut sur notre gauche.

On en aperçoit quelques tours lorsque la route amorce la descente.

Dans la descente vers Feyzin.

St Fons prend fin à l'approche du B.U.S, le Boulevard Urbain Sud, que l'on ne tarde pas à franchir pour arriver à Feyzin.

La route de Vienne redescend ensuite, bordée de chaque côté par une piste cyclable.

Rendez-Vous Nationale 7 mises @ jour

2016 - 2017 - 2019 - 2025