|

ETAPE 10 : de Montcourant Km 0454 à Chonas l'Amballan Km 0500.

03 /06 ← Feyzin - St Symphorien d'Ozon - Notre-Dame de Limon - Les Pins → |

|

http://www.ville-feyzin.fr

Feyzin vient du latin : fascis signifiant en français

: fagot. Ce qui indique que la commune, en des temps reculés,

était avant tout une commune agricole. Six cents ans plus tard... C'est pas qu'il ne se soit rien passé à Feyzin en 600 ans.... mais à cette allure là, nous ne sommes pas rendus à Menton... Six cents ans plus tard, après la seconde guerre mondiale, l'explosion démographique de la région lyonnaise provoque un essor rapide de la commune qui cependant, avec sa zone industrielle et sa raffinerie, évite de devenir une ville dortoir à la périphérie de Lyon comme bien d'autres cités. Initialement rattachée au département de l'Isère et au canton de Saint-Symphorien-d'Ozon, la commune de Feyzin est transférée au département du Rhône le 29 décembre 1967. Cette décision fait suite à l'explosion le 4 janvier 1966 de la raffinerie de Feyzin, qui avait fait 18 morts et une centaine de blessés et à la difficulté d'organisation des autorités qui dépendaient à l'époque de Grenoble, préfecture de l'Isère, et non de Lyon préfecture du Rhône pourtant beaucoup plus proche. Cette catastrophe, contribuera, entre autres, au transfert de la commune de Feyzin en Isère vers le département du Rhône. Le 31 décembre 1967, 22 autres communes de l'Isère, intègrent le département du Rhône en vue de la création de la future Communauté Urbaine de Lyon inaugurée en 1969.

|

La catastrophe.. en quelques mots :

La catastrophe de Feyzin le 4 janvier 1966, est considérée

comme l'une des premières catastrophes industrielles.

La mauvaise gestion du sinistre était en partie due au fait que

les pompiers de Feyzin, ville située à l'époque

en Isère, étaient beaucoup moins bien équipés

que ceux de Lyon.

De plus, les pompiers du département du Rhône n'étant

administrativement pas autorisés à intervenir sur le site,

il s'ensuivit de nombreux dysfonctionnement dans la chaîne de

commandement.

Pour en savoir +

https://www.expressions-venissieux.fr/2016-01-05-il-y-a-50-ans-la-catastrophe-de-feyzin/

RN7 entre la sortie de St Fons et l'entrée de Feyzin, ancienne

borne limite de département. Photo borne Claude.K

En route -

Même notre Route Nationale 7 fut concernée

par ce changement de département.

L'imposante borne limite de département (presque 2 m de haut)

qui marquait la frontière initiale entre le Rhône et l'Isère

fut définitivement retirée.

La borne fut heureusement sauvegardée, elle coule aujourd'hui

des jours heureux.... non loin de la Nationale 7.... mais ceci est une

autre histoire.

Remerciements à Claude.K pour ses recherches, ses découvertes et ses photos.

Vue aérienne situant l'emplacement de la borne limite de département

en 1959. Cliché IGN.

La borne limite des départements du Rhône et de

l'Isère. Photos Claude.K 2017

En route -

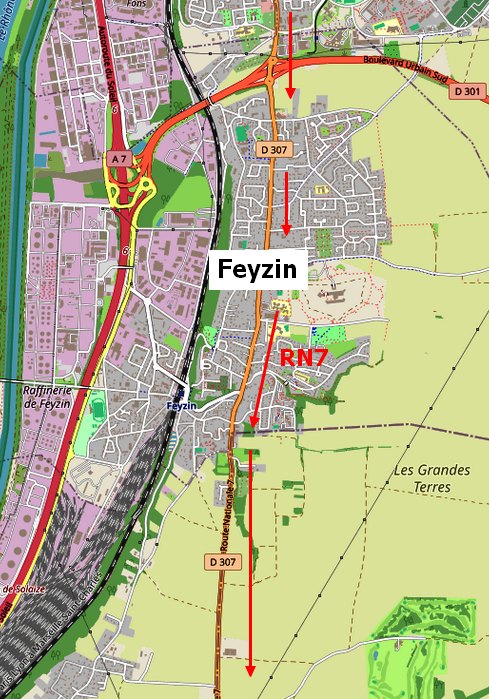

Les habitués de l'autoroute A7 connaissent surtout

de Feyzin : sa raffinerie, ses usines pétrochimiques et ses cuves

de carburants qui bordent l'autoroute du Soleil le long du Rhône.

Rien à voir avec le Feyzin que traverse l'ancienne Nationale

7, aujourd'hui D 307.

Un petit village propret, aux haies bien taillées, aux alignements

d'arbres impeccables, qui respire la quiétude, à cent

lieues de l'effervescence qui règne en bordure du fleuve et de

l'A7.

Hélas, le village perd chaque jours un peu plus de son authenticité

à coup de programmes immobiliers, pas toujours en phase avec

l'âme du bourg. ![]()

Dans la montée sur la gauche, une borne

kilométrique nous indique que nous sommes à 10 km de

Lyon. Photo borne Dominique Bailly

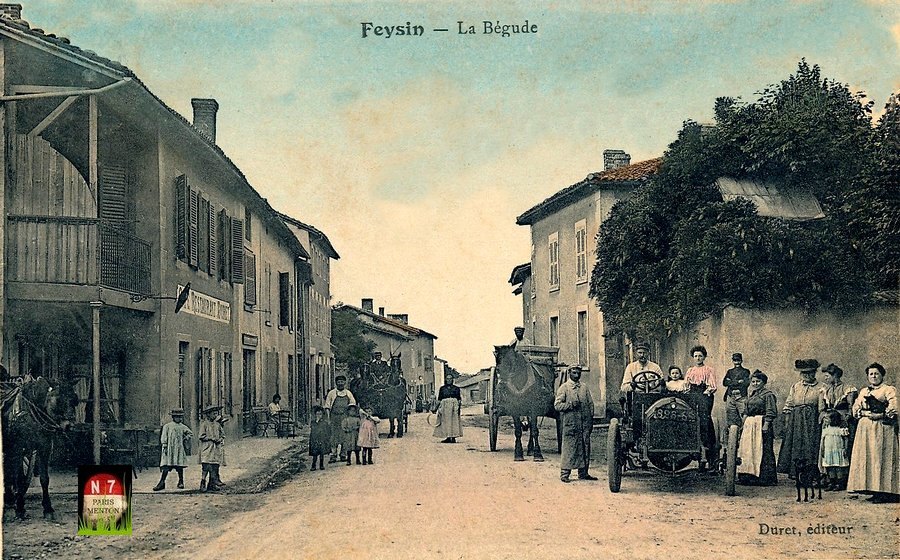

Au sommet de la côte, nous voici quartier de la

Bégude. Un hameau dans la ville, regroupant quelques commerces

en bordure de la Route Nationale 7.

C'est le cœur du village avec ses maisons en pisé, mélange

de glaise et d'argile caractéristique de la région.

Le quartier tire son nom du provencal Bégudo, (Béguda

en Occitan), qui signifie dans les deux cas : buvette.

La Bégude désigne plus généralement

un endroit où l'on boit et où l'on fait boire les chevaux.

Un relais provençal en quelque sorte.

Et de fait, les compagnies de diligence, les rouliers et autres voyageurs

s'arrêtent volontiers au Café-Tabac-Restaurant de la

Bégude, histoire de se désaltérer et de marquer

la pause avant de reprendre la route.

Au sommet de la côte, le quartier de La Bégude. Vu

ici en direction de Lyon. Image réactive.

En automobile, ou en hippomobile, tout le monde s'arrête à

la Bégude.

Même point de vue en 2008.

Et aujourd'hui....

Les premières perturbations importantes du quartier surviennent lors de l'arrivée du chemin de fer en 1855.

"Depuis l'établissement du chemin de fer, le hameau de la Bégude se trouve privé de toute espèce de ressources qui faisaient vivre le pays au moyen du roulage très important sur la nationale 7, dans la traversée de Feyzin".

Pour revitaliser la route concurrencée à

l'époque par la navigation à vapeur, la récente

route royale 86 sur la rive droite du fleuve et le chemin de fer,

la ville décide de la création d'une place publique.

Celle-ci pourrait accueillir foires agricoles et fêtes de village

et ainsi retarder la fermeture programmée des commerces du

quartier de La Bégude.

Une bascule est installée sur la place en 1871.

Véritable point de ralliement, la bascule permettait le pesage

des marchandises transportées par chariots et soumises à

l'octroi.

Peu à peu la Route Nationale 7 se modernise au fil des ans.

En 1923 les premiers réverbères font leur

apparition et apportent un éclairage partiel de la route.

En 1925 on installe un urinoir public à la Bégude...ces

édicules sont à l'époque la marque du progrès.

En 1931 ce sont des boîtes aux lettres, puis viendront les plaques

et les bornes multi-directionnelles Michelin. (Il ne reste aujourd'hui

qu'une plaque Michelin heureusement sauvegardée).

En 1934, une borne fontaine est installée à la sortie

sud de la ville, à hauteur de la dernière maison.

Le tour de France passe à plusieurs reprises à Feyzin

(1950, 1956, 1962 1966), mais il emprunte alors le chemin départemental

12.

Celui de 1953 passera par la Bégude et participera pour un

temps au réveil du quartier.

Sources et extraits : 2000 ans d'une route à Feyzin (ville de Feyzin / manuel Pomares) - merci à Dominique Bally pour les infos.

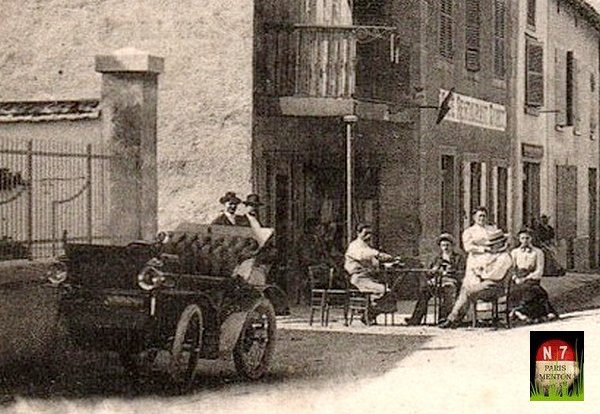

Automobile garée et pause casse-croûte à la

Bégude.

La plaque Michelin, avant les travaux du secteur en 2015.

Quartier La Bégude, depuis 2015, la plaque Michelin qui

se trouvait à ce carrefour a disparu pour cause de travaux.

En 2018, après travaux, belle initiative de la municipalité

qui repositionne la plaque Michelin à son emplacement d'origine.

( photo immeuble Dominique Bailly)

Route de Vienne, vieille maison en Pisé.

Feyzin, entrée sud du village, comme un petit air de village

provençal à la Pagnol. Image réactive.

La route de Vienne redescend ensuite, bordée

de chaque côté par une piste cyclable.

Ce qui ne fut hélas pas toujours le cas.

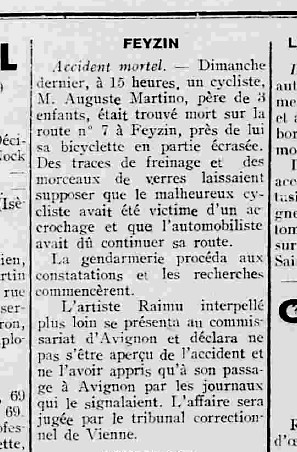

| Fait divers. Feyzin, le 21 octobre 1939. 15 h00, Un cycliste, père de 3 enfants, perd la vie sur la RN7, renversé par un chauffard ayant poursuivi sa route sans même s'arrêter. Arrêté lors d'un barrage de gendarmerie à

Loriol dans la Drôme, le chauffard présumé

(comme on dirait aujourd'hui) déclara qu'il venait de

la route de Saint-Étienne et n'était, par conséquent,

jamais passé par Feyzin. C'est à Avignon, que le chauffeur, sans doute pris de

remords, décida de se rendre au commissariat afin d'avouer

son crime.

Jugé pour homicide par imprudence, Raimu

fut condamné à 2 mois de prison avec sursis, 3000

francs d'amende et s'engagea à payer à chacun

des trois enfants de la victime, une rente de 3.000 francs jusqu'à

l'âge de leur dix-huit ans. |

En route

Encore quelques descentes et montées, puis nous retrouvons la pleine campagne, premier paysage champêtre que l'on avait plus rencontré depuis....pfff, bien avant Lyon.

Après Feyzin, c'est la campagne on vous dit !

Photo borne Claude.K

|

Un fantôme du passé.

Un grand remerciement à Mr Vautier auteur du livre : " Nationale

7 en Scooter" pour nos échanges amicaux et sa Photo.

|

|

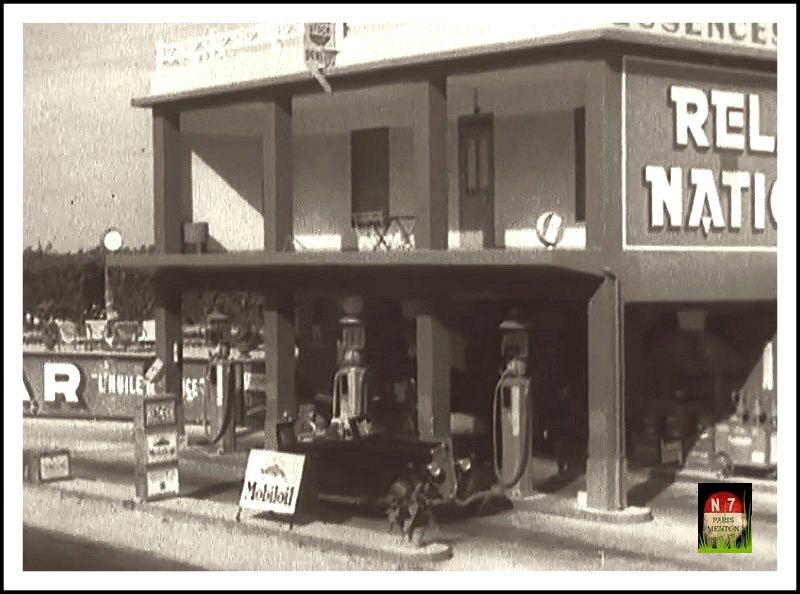

En 1935, le relais Antar servira de lieu de tournage pour

une très courte séquence du film musical opérette

"Prends La route" de jean Boyer sorti sur les écrans

en 1936.

" Un bien joli film. Sourires, rimes faciles, plaisir du voyage,

musique agréable à l'oreille, répliques spirituelles,

voilà tout ce que nous trouvons sur "La Route" de Jean

Boyer". (Critique extraite du Canard Enchaîné de 1937)

Un grand remerciement à Mr Vautier auteur du livre : "Nationale

7 en Scooter" pour sa Photo.

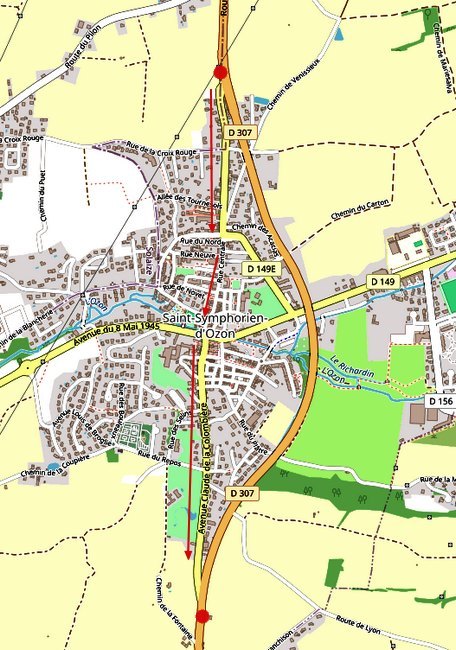

A l'approche de St Symphorien d'Ozon, délaissons

pour l'instant la D307 qui poursuit en direction de Vienne - déviation

de la ville inaugurée en 1946 et sans réel intérêt

- pour emprunter à droite la D 149E, tracé historique

de notre RN7.

Plutôt que de poursuivre par la route principale D307, prenons

la D149E sur la droite, tracé initial de la RN7. Photo

Claude.K

Sur la droite, le petit sentier bitumé, n'est autre qu'un ruban

de route rescapé de l'ancienne route nationale d'avant 1946.

|

On entre dans St Symphorien par l'avenue des "Portes

de Lyon" pour en sortir "Porte de Vienne". C'est que nous sommes sur l'ancienne route de

Provence et du Languedoc, à mi chemin entre les cités

antiques de Lyon et de Vienne. Au Moyen-âge, la localité prend son

essor avec l'implantation de la famille de Savoie. La cité contrôle les péages

et l'octroi non seulement sur les routes du pays mais également

sur l'important trafic fluvial du couloir Rhodanien. En 1855, aux abords de la révolution industrielle,

la ville subit le premier recul de sa croissance. Après la seconde guerre mondiale, la nouvelle route construite de 1940 à 1946 qui évite désormais les étroites ruelles du centre bourg, vient parfaire ce que le chemin de fer avait entamé cent ans plus tôt. La ville se fige alors dans son "bâti ancien", la prospère route de Provence n'est plus. Aujourd'hui, l'histoire nous a laissé un important patrimoine architectural digne d'intérêt.

Sources et extraits : plaquette à la découverte de St Symphorien D'Ozon et de ses patrimoines, petit carnet du visiteur curieux 2013. |

Cliché Claude.K

En route

On amorce une descente, mais tout en douceur... car la gendarmerie flambant neuve veille !

Et comme chacun sait : dans la gendarmerie, quand un gendarme

rit, tous les gendarmes rient dans la gendarmerie !

Quelle habitude quand même de lever le pied dès que l'on

aperçoit les képis, leur véhicule ou même

leur caserne.

Allez donc comprendre ce foutu reflex, bref...

Avenue des Portes de Lyon, l'ancienne gendarmerie. La maréchaussée

veille. Image réactive

La gendarmerie actuelle s'est décalée de quelques mètres

plus bas.

A l'époque, les pignons des maisons se couvrent de réclames

peintes, Energic, Peugeot... Image réactive même lieu.

Toutes directions à gauche, pour ceux qui ne souhaitent pas

emprunter l'étroit Rue Centrale, pourtant tracé d'origine

de la Route Royale.

Dans le bas de la côte, au carrefour, ne nous laissons

pas entraîner par le panneau "toutes directions" qui

pointe vers la gauche et passe par les quais.![]()

A moins de posséder un gros véhicule ou bien de tracter

une caravane, ce trajet vous évitera les ruelles étroites

du centre ville, tout en conservant ses deux sens de circulation,

contrairement au tracé initial que nous allons suivre maintenant.

Chroniques de la Route Nationale 7 dans sa traversée de St Symphorien :

| La route de Provence passait tout droit par la "Rue Centrale", anciennement Grande Rue. Grande Rue ?... c'est vite dit ! Déjà en 1780, un plan d'alignement de façade prévoit d'élargir la voie du double de sa largeur, occasionnant au passage la disparition de bon nombre d'éléments architecturaux de l'âge médiéval, ce qui explique l'homogénéité des façades actuelles. L'opération de reculement des bâtiments en saillie se poursuivra jusqu'en 1840, offrant, comme on peut le constater aujourd'hui, une grande unité architecturale. A cette occasion, les premiers réverbères sont posés le long de l'artère, et c'est également "Grande Rue" que sont installées les premières fontaines amenant l'eau potable. Avec l'arrivée du train en 1855, le trafic routier, principalement hippomobile, cesse brutalement, entraînant le déclin des activités liées à ce type de transports. En 1883, la Route Nationale 7 est intégralement pavée et les trottoirs font leur apparition. |

|

Le sacre de l'automobile à la fin du XIXe siècle, oblige la municipalité à prendre l'arrêté suivant :

| "Considérant que la marche des voitures ordinaires et automobiles compromet la sécurité des habitants et des piétons, que la grande rue dite Route Nationale 7 dans la dite traversée est très étroite, [...] stipule qu'il sera dressé procès verbal contre tous les conducteurs de voiture qui dépasseront la vitesse de 6 kilomètres à l'heure dans la traversée du bourg [...]. Extrait de l'Arrêté municipal du 8 juin 1898 |

Le début du XXe siècle, voit les riverains de la RN7 munis de grosses pelles à rebord, jeter régulièrement de l'eau sur la chaussée afin de réduire la poussière émise à chaque passage de véhicule.

En 1911 la route est finalement goudronnée.

En 1924, un nouvel arrêté réglemente la vitesse des automobiles à 20 km/h et celles des bicyclettes, motos, et voitures à traction animale à 10 km/h.

Avec l'arrivée des congés payés en

juin 1936, des véhicules de toutes sortes, en partance pour la

grande bleue, se concentrent dans St Symphorien qui connaît là

ses premiers bouchons dus à l'étroitesse de sa rue centrale

et de ces rues tortueuses à forte déclivité. Si

les croisements entre voitures de tourisme sont rendus difficiles, ils

s'avèrent quasiment impossibles entre camions et autobus, surtout

au plus serré de l'artère avec ces 5.20 mètres

de largeur.

Même la voie des quais ne permet pas d'absorber le trafic intense de la Rue Centrale.

Une déviation du centre-ville n'a pourtant pas attendu l'arrivée des congés payés, pour être envisagée.

Le 8 mai 1933, l'ingénieur des Ponts et Chaussées

suggérait une modification du tracé de la RN7, par un

contournement d'un peu plus de 2 km, qui passerait à l'extérieur

de la ville.

Cette idée fut confirmée par la Direction des T.P.E. (Travaux

Publics d’Etat) le 10 août 1934.

Malgré une pétition redoutant la chute du

commerce local et préférant un élargissement de

la "Rue Centrale" à celui d'un détour, les travaux

de la nouvelle N7 débutent après l'armistice, dès

l'automne 1940.

Ils se poursuivront jusqu'en 1946.

Sources et Extraits : Cahier de l'histoire de St Symphorien.

Maison de Maître, Rue Centrale. Photo Claude.K

Débutons maintenant la visite des lieux.... En route -

Sur la droite, au pied d'une demeure bourgeoise, on passe

devant les grilles de la fabrique Gétas, où l'on confectionnait

les fameuses galoches jusqu'en 1950.

Les galoches étaient à l'époque la première

activité et spécialité de St Symphorien. Aujourd'hui

la fabrique élabore toujours des produits techniques.

Suit une belle maison Renaissance avec fenêtres à meneaux visibles côté cour, puis un hôtel particulier du XVIIIe siècle.

Dans l'alignement, une belle maison gothique, presque en trompe l'il avec ses moulures en encadrement de fenêtres, sa fleur de lys... en fait, une maison néo-gothique... du début du 20e siècle.

Immeuble néo-gothique.

Un peu plus loin, face à l'imposant hôtel

de ville qui occupe un hôtel particulier du XVIIIe siècle,

voici l'auberge de la Croix Blanche, ancien relais de la poste aux chevaux

à St Symphorien.

La bâtisse date du XVIIe siècle, et comporte un hangar,

ainsi que des écuries.

L'enseigne d'origine, un écu, subsiste toujours au dessus de

la porte.

A la fermeture du relais de poste, l'établissement

sera converti en bar restaurant.

Durant l'entre-deux-guerres, les vastes locaux de l'ancien relais serviront

à entreposer un stock de vins d'Algérie.

Les caves de la Croix Blanche. Cette publicité peinte, pour

les vins d'Algérie, est postérieure au relais de poste

et remonte à l’entre-deux-guerres.

Elle fit l'objet d'une belle restauration en 2017. Image réactive.

Au premier plan les portes cochères et l'entrepôt des caves

de vins, au second plan l'auberge de la Croix Blanche. Photo Claude.K

| Rendez- vous : Route de Provence à Lyon, St Symphorien d'Ozon, année 1738. Partis de Vienne, "avons passé à

Saint-Symphorien d'Ozon. Ils s'arrêtent tout court et très rétivement à l'endroit qu'ils ont accoutumé ". Extrait : Pierre Prion, scribe. Mémoires d'un écrivain de campagne au XVIIIe siècle. |

La Croix Blanche, dernier relais de poste de St Symphorien. La façade

et l'enseigne ont été restaurées en 2018. Image

réactive.

Agrandie au tout début du XIXe siècle, avec

l’implantation du dernier relais de la poste aux chevaux, l’auberge

de La Croix-Blanche est le dernier édifice relatant le lieu d’étape,

dévolu au bourg,

avant la construction de la voie ferrée, en 1855. Elle comporte

un vaste hangar muni d’une imposante charpente, soutenue uniquement

par un pilier central, complété des écuries.

L’ensemble bâti couvre 1600 m2.

L’écu d’origine subsiste sur la porte d’entrée,

en façade.

Les fenêtres conservent leurs garde-corps en ferronnerie,

leurs petits carreaux et les lambrequins en bois.

Converti en bar et restaurant, l’établissement sert de

cave pour la vente des vins d’Algérie dont subsistent la

publicité peinte sur les murs extérieurs, entre les deux

portes cochères.

Photo : communauté de St Symphorien d'Ozon.

La renaissance de la Croix Blanche. 2017 :

Située face à l’hôtel de ville, l'ancienne auberge de la Croix-Blanche vient d’être restaurée. Contrairement à ce que l'on peut lire sur la façade, le bâtiment n’abrite pas un restaurant mais des logements !

| Le bâtiment a conservé son ancienne façade avec des éléments reconstitués à l’identique. Les lambrequins caractéristiques en bois

ont été réinstallés au sommet des

fenêtres. Un savoir-faire préservé. |

jusqu’en 1914, a obligé les restaurateurs à

réinterpréter les éléments conservés.

Saint-Sym' Info n°30 - avril 2017 |

Mais La Croix Blanche n'était pas le tout premier

Relais de poste de St Symphorien. Le premier Relais, était toujours

situé dans la rue centrale, mais un peu plus au sud, face à

l'église.

L'établissement fit l'objet d'une mesure de reculement de façade

en 1790, afin d'élargir la Grande Rue.

A cette époque le maître de poste est un certain Bernardin

Barry.

Le Relais a pour particularité de proposer non pas des chevaux,

mais des ânes, animaux mieux adaptés au mauvais état

de la Route Royale.

Suite aux travaux d'alignement de façades, le Relais fut transféré

à l'emplacement que nous lui connaissons aujourd'hui, La Croix

Blanche.

C'est sa fille Catherine BARRY qui exploitera ensuite le Relais, sous

couvert de ses 2 maris successifs qui en seront titulaires avant que

le relais ne soit racheté par Charles MOTTARD en 1826.

(renseignements Christian Barry)

En route -

Après la place de la "Croix Blanche",

la seconde partie de rue est beaucoup moins marquée par l'histoire,

plus homogène dans ses façades, plus commerçante,

mais aussi beaucoup plus étroite.

En 1945, l'acteur Fernandel renverse un cycliste dans l'étroite

ruelle centrale.

Plus de peur que de mal, le cycliste n'est pas blessé, et les

deux hommes terminent leur mésaventure au café de la placette

centrale.

L'établissement est aujourd'hui toujours en activité.

La route nationale / Rue Centrale, vue en direction de Lyon. Image

réactive.

Photo Claude.K

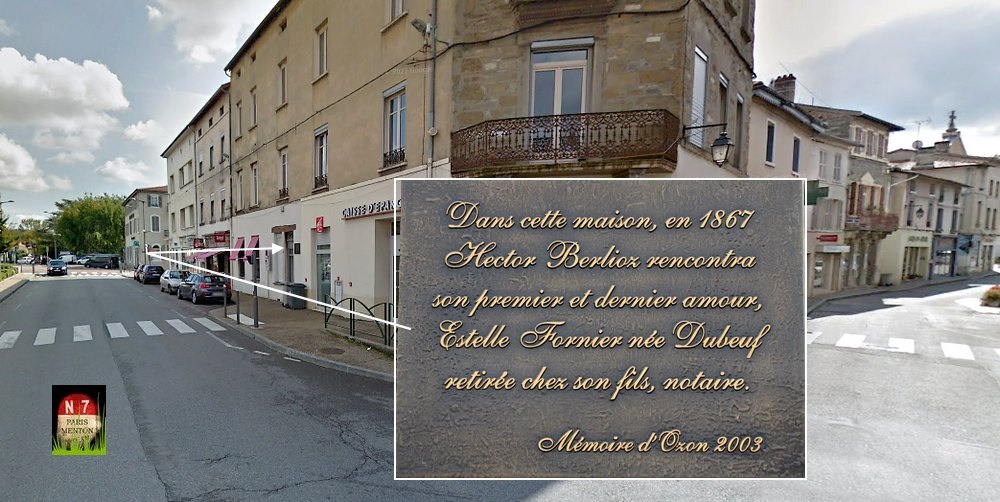

On ne tarde pas à franchir le pont sur le canal

de l'Ozon, pour arriver Quai Berlioz. ![]()

Originaire de La Côte-Saint-André, en Isère,

Hector Berlioz rencontra une dernière fois Estelle Dubeuf, son

égérie d'adolescent, en 1862, peu avant sa mort.

Connue sous son nom de Mme Fornier, elle l'accueille dans l'étude

de son fils, alors notaire à Saint-Symphorien-d'Ozon, au n°

2 du quai qui porte maintenant le nom du célèbre compositeur.

Extrait Petit carnet du visiteur curieux St Symphorien.

Au n° 2 Quai Hector Berlioz

En route -

Laissons Berlioz à ses dernières amours et poursuivons tout droit, par l'Avenue de la Colombière, qui n'a d'avenue que le nom, car il s'agit en fait de la prolongation de l'étroite Rue Centrale.

Face à nous, l'avenue de la Colombière, étroite

ruelle commerçante, qui toutefois, permet la circulation automobile

dans les deux sens. Image réactive.

Route de Vienne (comme on disait à l'époque). Le quartier

n'a pas beaucoup changé. On retrouve même le café

et la pharmacie. Image réactive.

Rue commerçante dans sa première partie, c'était là, face à l'église (à l'emplacement de l'actuel pâtissier chocolatier) que se situait le premier Relais de Poste, avant les mesures d'élargissement de la rue en 1790.

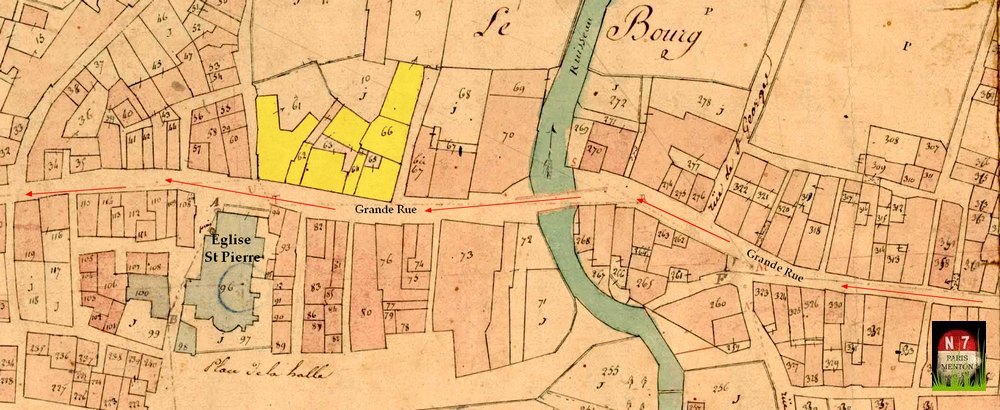

Cadastre Napoléonien du centre bourg de St Symphorien d'Ozon

1829. En jaune l'emplacement du premier relais de poste.

L'ancienne Grande Rue (XIXe siècle) :

Le bourg s'organise le long de l'ancienne route de Provence et de Languedoc, devenue Route Nationale 7, jusqu'à la construction de la déviation (actuelle RD 307) de 1941 à 1946.

Le parvis de l'église St Pierre, attestée depuis le XIIe siècle, est le centre de la vie locale. Les habitants s'y assemblent en plein air pour délibérer des affaires communes jusqu'au XVIIIe siècle.

La physionomie du quartier, héritée du Moyen-Âge, change radicalement avec le reculement des façades, ordonné par les Ponts et Chaussées, des années 1790 aux années 1840.

Auparavant, la rue, deux fois plus étroite qu'actuellement, était sujette à de forts encombrements.

Le nouvel alignement occasionne la disparition des éléments médiévaux mais offre une grande homogénéité aux façades actuelles.Extrait plaquette descriptive St Symphorien d'Ozon.

La Route Nationale 7, vue ici en direction de Lyon, à droite

l'église St Pierre . Image réactive.

Plus la rue monte, plus la rue s'élargit.

Le quartier s'embourgeoise, de grosses maisons cossues apparaissent,

et la montée se fait plus raide.

Photos Claude.K

A mi-côte, sur le mur de "la dernière

maison sur la gauche"... (non ! ce n'est pas le remake du film

de Wes Craven),

une plaque de cocher nous rappelle que St Symphorien était situé

dans le département de l'Isère et ce jusqu'au 31décembre

1967.

|

La croix de mission à la sortie de St Symphorien. |

D 149E, à côté

du garage Peugeot, les restes d'une publicité Mobiloil.

Une centaine de mètres après la concession Peugeot, notre RN7 historique rejoint la déviation de 1946 qui termine là son contournement de St Symphorien.et retrouve le tracé N7 d'origine.

En passant par la déviation post 1946, à hauteur du

garage Peugeot, une ancienne publicité peinte, aujourd'hui disparue.

A la sortie de St Symphorien, nous retrouvons les plaines de campagne et les cultures céréalières.

Pendant des années cette réclame fut recouverte par

un panneau publicitaire "moderne", ce qui préserva

en partie les couleurs si reconnaissable

de cette marque de soda. Aujourd'hui hélas, les couleurs se délavent

rapidement.

Aux échangeurs / ronds-points attention à toujours

bien suivre la RN7

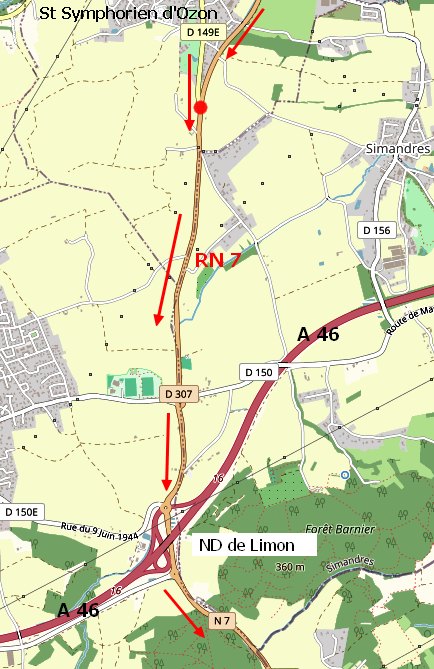

Notre route passe sous l'autoroute A46 ou rocade Est.

Une centaine de mètres sur la gauche, un délaissé

de la Route Nationale 7, époque 1945, nous invite à faire

une courte pause rafraîchissante au pied de l'abbaye Notre Dame

de Limon.

A gauche, un délaissé de l'ancienne RN7 depuis1950.

Sur le territoire de la commune de Simandres (Rhône), à dix kilomètres au Nord de Vienne, en bordure de la RN7 et de l'Autoroute A46 qui contourne Lyon par l'Est,

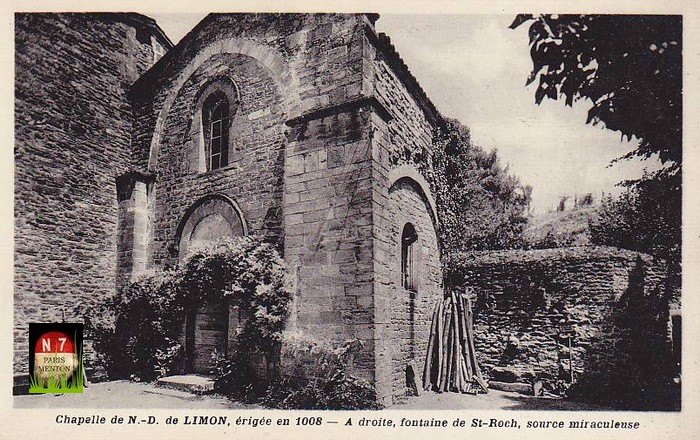

sur une terrasse adossée à la colline St Jean, face à la forêt de Cornavan, existe une chapelle dédiée à Notre Dame de Limon.Nous sommes sur l'antique voie Domicienne, appelée "Compendium", c'est-à-dire "raccourci ".

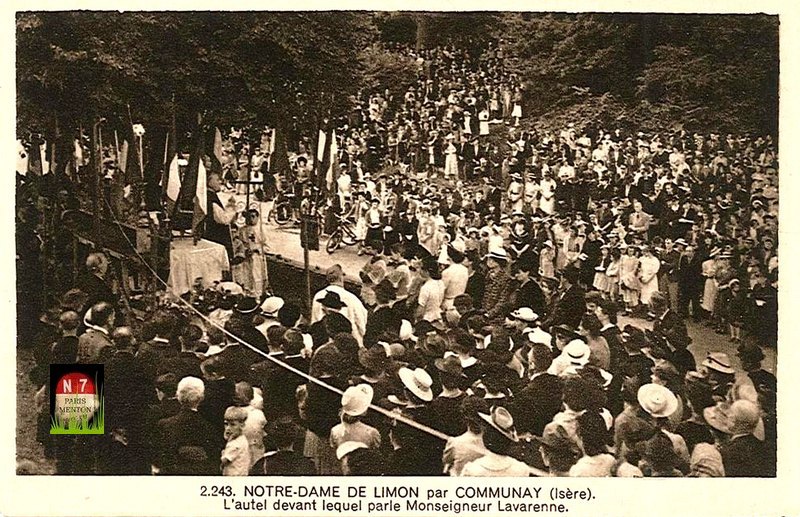

L'ancienne Route Nationale et ND de Limon. L'occasion d'une petite pause spirituelle sur un des plus anciens lieu de pèlerinage.Limon fut, aux premières heures du christianisme en Gaule, le lieu d'un rassemblement de chrétiens vivant en véritables ermites, sans règle communautaire.

Peu à peu, ils se groupèrent et formèrent un monastère. Il est peu de sanctuaires qui puissent se glorifier d'une origine aussi ancienne.

Au VII ème siècle, les Sarrasins ne laissent du monastère de Limon qu'un amas de ruines.

Le Chapitre de Vienne donne à des anachorètes le domaine de Limon en ruines.

Ces religieux relèvent le monastère et la chapelle est dédiée à Notre Dame.

Les "Frères de Limon", gardent le monastère jusqu'en 1198. A cette date, Saint Jean de Matha fonde l'Ordre des Trinitaires et Limon leur est confié.

On voit encore, sur les murs, deux croix trinitaires gravées dans la pierre.

Les Trinitaires consacrent le tiers de leur budget au rachat de captifs emmenés par les Sarrasins en esclavage en Afrique et parfois prennent la place de ceux-ci.

Ainsi, du Moyen-âge à la Révolution, Limon a été un couvent ordonné au rachat des captifs.

Limon a été, tout au long de son existence, un lieu de dévotion, et de prière, chaque jour des Pèlerins viennent se recueillir à la chapelle accueillante, toujours fleurie, avec la présence du Saint Sacrement ,

c'est un lieu de paix et de miséricorde.

C'est aussi un lieu de pèlerinage, il a toujours lieu le 1er dimanche de Septembre, le plus proche de la fête de la nativité de la Vierge Marie.

Il rassemble de 500 à 1000 personnes.

Le Diocèse de Lyon confie au Curé de Saint Symphorien d'Ozon, la charge pastorale de ce lieu.

Les pèlerins amassés sur le bord de la route nationale assistent à la messe en extérieur.C'est encore à Limon qu'eut lieu la rencontre, en novembre 1562, entre le Baron des Adrets et le Duc de Nemours.

C'est à l'issue de cette entrevue que le terrible Baron des Adrets cessa de prendre les armes contre les catholiques.

Source et extraits : https://sites.google.com/site/notredamedelimon/Home

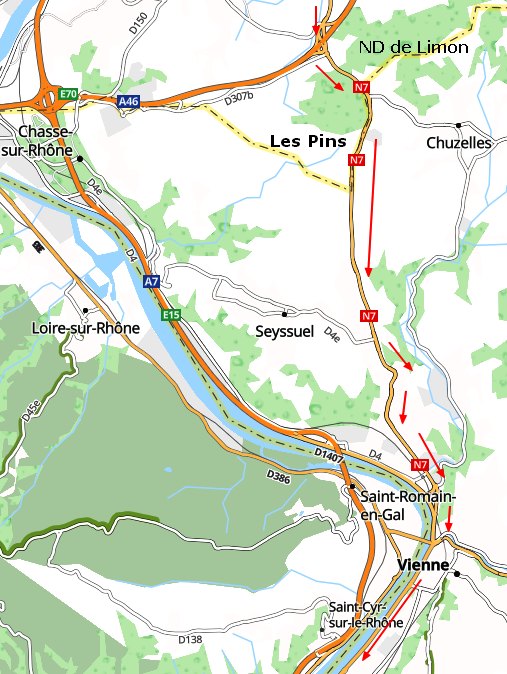

En route -

Quelques 500 mètres plus loin, rien ne signale notre

entrée dans le département de L'Isère. ![]()

En fait, ici, c'est la route qui sert en partie de frontière.

En direction du sud, la gauche de la chaussée se situe en Isère,

la droite, pour l'instant, reste toujours dans le département

du Rhône.

Un repère tout de même, sur notre droite

: une Stèle commémorative surplombe la route en lisière

du bois de Cornavan. (orthographe également rencontrée

Cornavent)

Ce monument funéraire nous rappelle les sombres heures de la

Résistance durant la seconde guerre mondiale. Ici 21 patriotes

ont été fusillés par les Allemands.

Pour consulter la liste des noms inscrits sur la stèle. http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=5321

Après l'invasion de la zone Sud en novembre 1942,

les Allemands réquisitionnent la prison de Montluc, à

Lyon, pour y emprisonner des résistants, des juifs et des otages.

Après le débarquement du 6 juin et face à l'avance

alliée, une terrible série de massacres de détenus

de la prison Montluc se déroule à Lyon et dans son voisinage.

La plupart s'effectuent sans jugement, les victimes étant parfois

choisies au hasard.

Cela se passe chaque fois de la même façon : des détenus

sont embarqués le soir dans une camionnette ou un camion bâché

qui sera encadré par une escorte composée de deux ou trois

voitures,

chargées de sous-officiers et officiers allemands. Ils sont abattus

souvent en rase campagne, toujours sans jugement préalable, et

parfois au hasard des fiches.

Le 9 juin 1944, 19 détenus sont emmenés jusqu'au bois de Cornavent, à Communay dans l'Isère (Rhône aujourd'hui) où ils sont fusillés.

Quelques jours auparavant, le mercredi 30 mai 1944, la brigade de gendarmerie de Saint-Symphorien-d'Ozon avait été avisée par des éléments de la police allemande se dirigeant vers Lyon de l'exécution de deux hommes dont les cadavres gisaient en bordure de la route nationale 7, à quelques kilomètres de là, sur la route de Vienne au lieu dit "Les Pins".

Sources et extraits :

http://museedelaresistanceenligne.org/media583-Tombes-des-28-patriotes-fusillA

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=5321

https://fusilles-40-44.maitron.fr/spip.php?article183350

La route du soleil : une question d'adresse.

Selon le service du cadastre, la dénomination « RN7 »

utilisée comme adresse sur les secteurs de Pauphile, des Pins

et de la Tour de Boussole ne pouvait plus être retenue pour

l’adressage des habitations car elle correspond à une voie

et ne peut être utilisée accolée à un lieu-dit.

Les conseils municipaux du 1er mars et 10 mai 2021

ont acté le changement de dénomination au niveau de la

RN7 de la façon suivante :

L'adresse : RN7, les Pins, devient : Route du Soleil, les Pins.

|

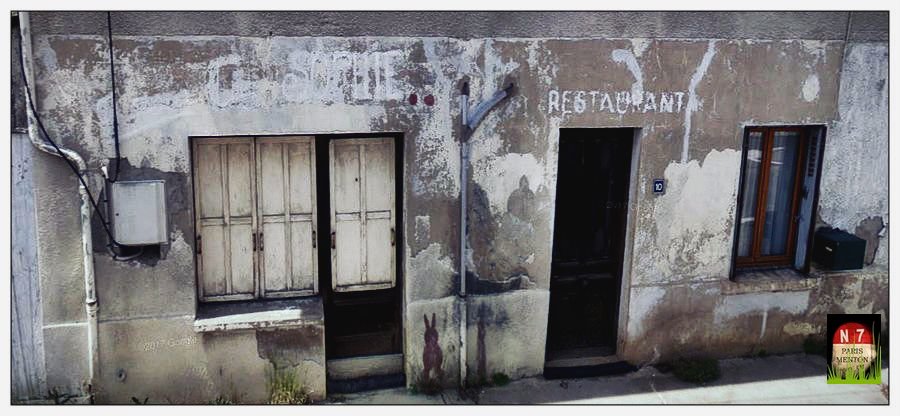

Avant le futur ravalement qui se profile, on distingue encore le

logo d'un restaurant Routier et une réclame pour Bénédictine

en lettres rouges. Photos Claude.K

Et peut-être bien du civet de Sanglier aussi. Image réactive.

Jusqu'en 2016, on distinguait encore le nom du restaurant sur la façade

: Chez Sophie, Restaurant.

Chez Sophie Halte des Routiers - restaurant ouvert au début des

années 1950. Même lieu aujourd'hui. Image réactive.

Animation autour du garage Antar. On vient de loin, à pieds,

en voiture ou à vélo pour assister à ce qui semble

être une kermesse ou une fête agricole.

Même lieu aujourd'hui, seule la façade du garage permet

de nous repérer. Image réactive.

L'ancien garage Antar

Une vue en direction de Lyon. Il y a du monde au Café - épicerie.

Image réactive.

Les réclames peintes, aujourd'hui délavées, témoignent

d'une forte circulation automobiles en d'autres temps. Image réactive.

Vichy Etat et Suze Gentiane. (photos pub Claude.K)

Sur notre droite, à la sortie du hameau, une bonne vieille institution, l'Auberge des Pins, toujours en activité.

La fringante auberge des Pins attend le client qui ne devrait

plus tarder à l'approche de l'heure de midi.

Toujours en activité aujourd'hui. Image réactive

A la sortie du hameau, nous voici officiellement dans l'Isère (38), toujours en région Rhône-Alpes.

Déclassement de la route nationale 7, par la réforme

2005 : dans le département de l' Isère, l'ancienne RN

7 a conservé son numéro de N 7.

http://routes.wikia.com/wiki/Réforme_de_2005

On quitte le département du Rhône, pour entrer en Isère

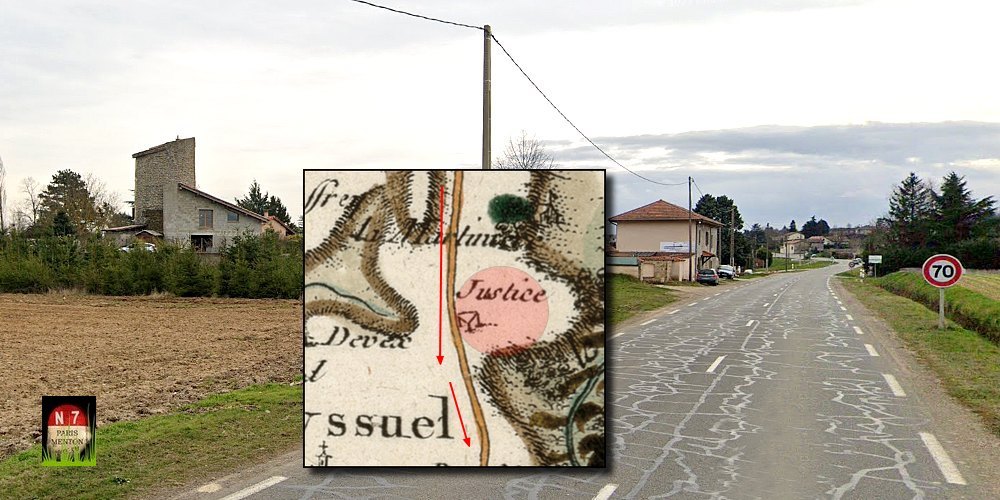

A gauche, à l'emplacement d'un ancien tertre Romain, on peut

encore apercevoir le corps d'un ancien moulin à vent (privé).

Mais bien avant le moulin, comme en témoigne la carte de Cassini,

sur ce tertre se dressaient les fourches patibulaires, ou gibet de justice,

sur lequel étaient exposés les condamnés à

mort.

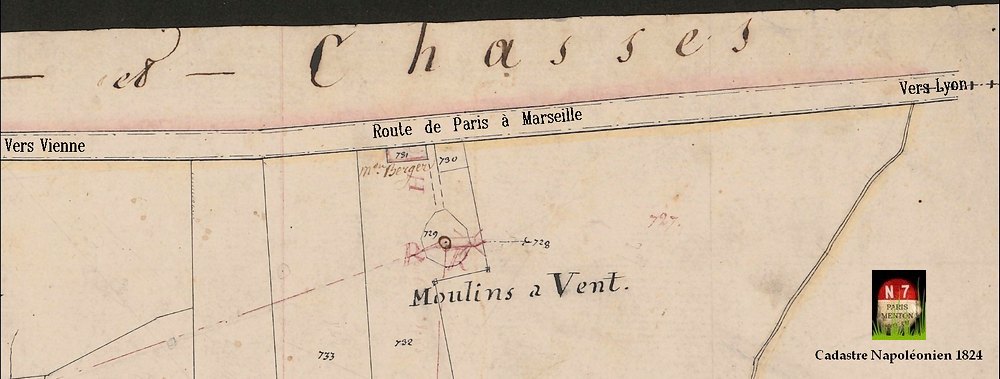

Le cadastre Napoléonien de 1824, signale sur la gauche de la

route ( en direction de Vienne) la présence de Moulins à

Vent.

La légende de cette carte postale est ici pour le moins trompeuse.

Si il y eu bien à Seyssuel, un télégraphe optique

de Chappe, celui-ci était situé un peu plus loin, sur

une hauteur, à droite de notre route. (aujourd'hui chemin du

télégraphe)

Comme l'atteste le cadastre ci-dessus, cette tour était

bien un ancien moulin à vent, d'ailleurs situé aujourd'hui

impasse du meunier, à proximité de la RN7.

Même lieu aujourd'hui. Image réactive.

Le département de l'Isère a non seulement conservé

la numérotation N7, mais également ses bornes routières.

Ici le Km 01.

A partir de 2019, les bornes en plastique remplaceront les bornes originales

en pierre.

Cette publicité, exposée plein Sud, pâlit de

plus en plus.. Vue en direction de Lyon. Image réactive.

Photos Claude.K 2016. Gros plan Pierre Veyssilier année ??

Une belle collection de peinture murale. Vous ne voyez rien

? Normal il fallait passer avant 2016. Image réactive.

Passé quelques hameaux sans noms, la route entame

maintenant sa descente vers Vienne.

La pente annoncée est de 11%, faites chauffer le frein moteur

...

Ici la route fait office de frontière. Seyssuel, voie de droite

en descente, Chuzelles voie de gauche en montée.

Cette ancienne station a complètement disparue. Le seul repère

existant aujourd'hui, l'enseigne du Touring Bar.

Dans la descente, nouvelle et ancienne borne du Km 03

Bien que nous soyons en pleine descente, nous sommes

pourtant "montée du Bon Accueil", qui possède

quelques virages qu'il faudra négocier avec prudence.

On y trouvera également de belles maisons bourgeoises aux gloriettes

luxueuses et aux serres luxuriantes, héritage du riche passé

industriel de la ville.

Nous sommes dans le quartier des patrons de manufactures et autres riches

entrepreneurs qui feront de Vienne un important centre d'activité

lors de la révolution industrielle du XIXe siècle.

Des virages, une descente et des publicités pour l'alcool...

Le retour au sommaire

Rendez-Vous Nationale 7 mises @ jour 2016 - 2017 - 2019 - 2025