|

ETAPE 10 : de Montcourant Km 0454 à Chonas l'Amballan Km 0500.

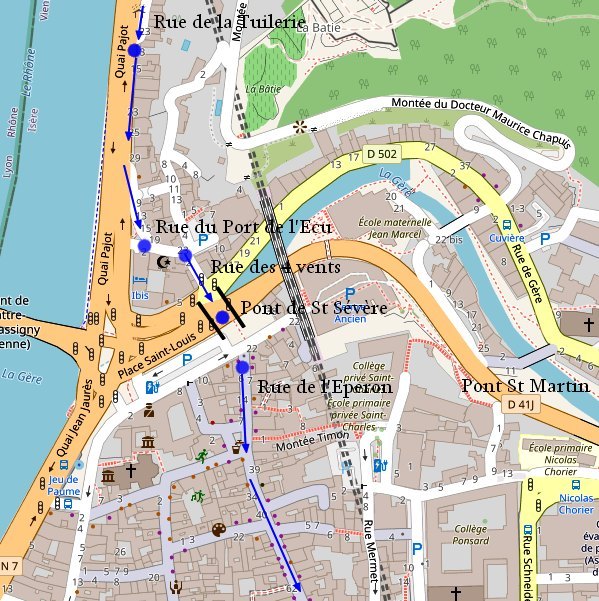

04 /06 ← Vienne - traversée initiale → |

|

Poursuivons la descente jusqu'au bas de la côte,

à travers un faubourg résidentiel où les époques

se côtoient sans grande cohérence.

Maisons bourgeoises du XIXe, immeubles contemporains, parc arborés,

maisons de maître, le quartier est aujourd'hui en pleine mutation.

De part et d'autre de la chaussée, les panneaux publicitaires

des promoteurs immobiliers nous promettent prochainement de nouveaux

appartements ou studios dans un cadre "historique modernisé".

Dans la montée du Bon Accueil, à l'entrée

de Vienne, une ancienne borne en pierre, toujours présente,

indique 25 km. (Photo borne Dominique Bailly)

Nous sommes ici exactement à 25 Km du point zéro situé

Place Bellecour à Lyon.

Alors tout d'abord, mais brièvement - parce-que aborder 2000 ans d'histoire pourrait sembler un brin ennuyeux - un peu de géographie !

Cinq collines dont l'altitude est supérieure à 200 m se trouvent disposées en amphithéâtre naturel face au Rhône.

Au pied de cette demi-lune s'étend une avancée rocheuse vers le Rhône, en partie formée par les alluvions de la Gère, facilitant ici la traversée du fleuve.Dans cette courbe du Rhône où la vallée s'élargit, le passage des voies de circulation terrestre devient possible.

Le tracé qui relie le sud au nord se tient parallèlement au fleuve et deux itinéraires en provenance des Alpes débouchent à cet endroit, et se rejoignent là où la traversée du Rhône est possible.

Le site de Vienne se trouve donc au carrefour du Rhône, franchissable à cet endroit, et des grandes voies de circulation du Nord au Sud et d'Est en Ouest.

Un début d'occupation : Au cours de l'Age du Fer au Ier siècle avant J.C, les Allobroges, peuple gaulois, occupent un vaste territoire qui s'étend du Rhône aux Alpes.

Vienne, leur capitale (400 avant J.C), est installée entre la Gère et le ruisseau de Saint-Marcel, sur la partie haute de la terrasse, à l'abri des divagations du Rhône.Les Romains : Le territoire des Allobroges est conquis par les romains en 121 avant J.C et se trouve intégré dans la province romaine de Transalpine (future Narbonnaise).

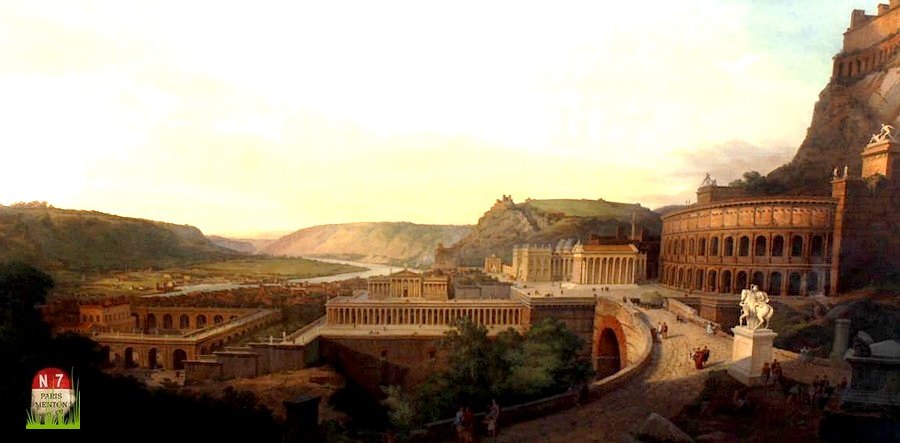

Au fil des siècles, la ville acquiert la faveur des empereurs. A la fin du II°siècle après J.C, Vienne est une des villes les plus grandes de la Gaule.Capitale d'un territoire de 14 000 km2, elle s'étend sur 300 hectares sur les deux rives du Rhône et compte entre 20 000 et 30 000 habitants.

Florissante et prospère, elle tient sa richesse d'une activité économique diversifiée.

Un pont relie les deux rives de la Gère. La ville est alors traversée par deux voies parallèles dans son axe Nord-Sud.

Vienne La Romaine, tableau Etienne Rey, musée des beaux arts.

Période médiévale : du IVe au XVe siècle : Au III° siècle, Vienne connaît une profonde crise, plusieurs quartiers sont abandonnés à l'extérieur mais aussi à l'intérieur de l'enceinte gallo-romaine.

La ville est repliée sur le quartier central de la cité antique. A l'extérieur, des nécropoles s'implantent dans les ruines. Un évêché est créé à la fin du III° siècle.

L'église s'organise tout au long du IVe siècle, l'évêque de Vienne prend peu à peu un rôle politique.

Au XV° siècle le pouvoir de l'archevêque est fragilisé par le Dauphin qui peu à peu s'octroie le titre de comte.

En 1450 le Dauphin Louis II (futur roi Louis XI) destitue l'archevêque de son pouvoir temporel.

A la fin du Moyen Age (fin XVe siècle) Vienne est une ville au carrefour de plusieurs itinéraires majeurs : la route de Lyon à Marseille, les routes des Alpes, la route du Vivarais.Les églises et monastères occupent une place importante dans la ville intra-muros. Le réseau des rues est constitué.

Le nom des rues nous renseigne sur les nombreuses activités qui y ont pris place.

A la fin du Moyen Age toute la topographie viennoise est en place, et restera inchangée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.

Cette époque nous lègue la structure des rues, la trame parcellaire, les caves. Le patrimoine de cette époque est important, vu la richesse de la ville.Du XVIe au XVIIIe siècle : cette période nous lègue intramuros un riche patrimoine architectural de bâtiments religieux et laïcs, témoins de la richesse de cette époque.

Elle laisse clairement son empreinte sur le secteur de la Gère par la création des premières fabriques et usines et par la naissance de véritables faubourgs bien agglomérés.

Enfin l'espace public devient une préoccupation des édiles : alignements des rues, pose de lanternes, création de promenade, construction d'une partie des quais sur le Rhône.Les XIX°et XX°siècles : Le XIX°siècle s'illustre par le passage à l'ère industrielle, le développement des communications, l'accent mis sur les espaces et les bâtiments publics, mais aussi la reconnaissance du patrimoine.

Extraits et source : Rapport présentation de Vienne - Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes / Service architecture. Février 2008

Pour en savoir plus :

https://vienne.fr

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_(Isère)

En route -

Cette description historique, tout de même un rien

écourtée et synthétisée, s'avère

toutefois nécessaire pour mieux appréhender la suite de

notre parcours à travers la ville.

Mais évitons les digressions, et intéressons nous maintenant

à la traversée de la ville proprement dite.

Pergola et jardin d'hiver visible dans la descente vers Vienne

La "Montée du Bon Accueil" se termine

enfin.

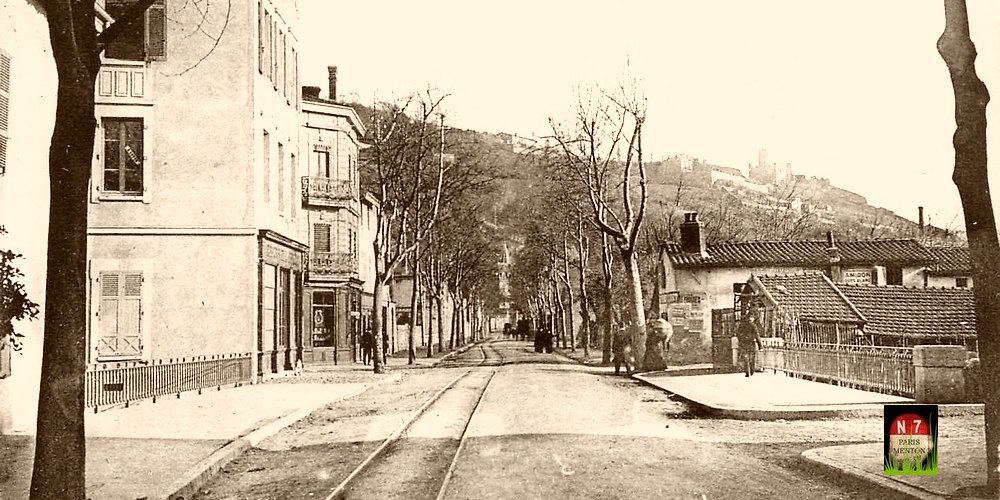

Nous voici maintenant en bas, sur le plat, quartier Estressin, avenue

Marcellin Berthelot où l'on trouvera, entre autres, de quoi garer

son véhicule, place Muray-Tardy, si ce n'est pas jour de marché.

L'avenue Marcellin Berthelot, quartier populaire.

Quartier Estressin, le pont sur la Sevenne. Aujourd'hui la rivière

est en partie recouverte. Image réactive.

On franchit La Sevenne, rivière aujourd'hui en partie couverte, qui ne tarde pas, après sa rencontre avec la nationale 7 à confluer avec le Rhône qui se trouve sur notre droite.

La Sevenne.

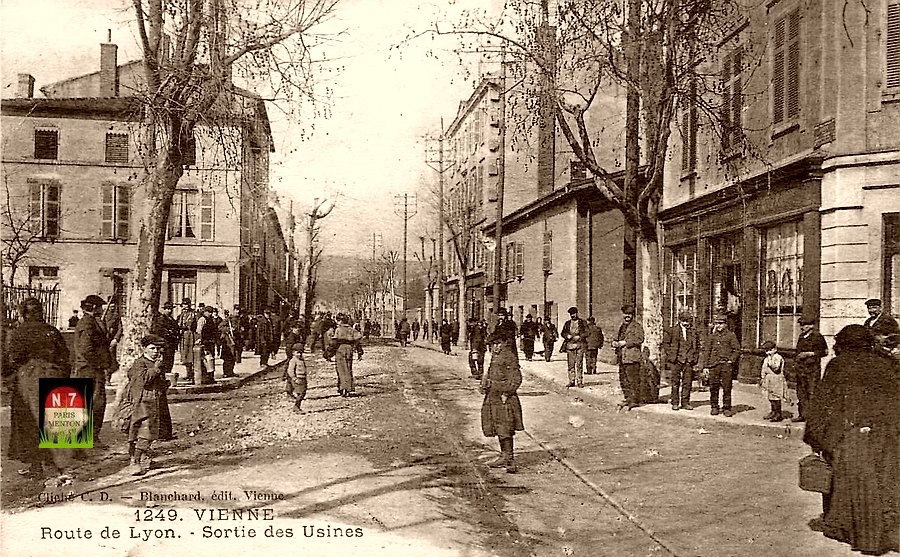

Au XIXe siècle ce quartier était principalement constitué de zone industrielle regroupant de nombreux ateliers, fabriques et autres manufactures textiles le long de la nationale 7.

Sortie d'usine sur la nationale 7. Vue en direction de Lyon. Image

réactive.

Les établissements réunis "Pascal-Valluit"

formaient l'entreprise la plus importante de Vienne. ![]() (emplacement de l'entrée des usines)

(emplacement de l'entrée des usines)

La fabrique s'étendait sur plus de 22 hectares. L'usine spécialisée

dans la laine cardée, et plus particulièrement les draps

de "troupe" destinés à l'uniforme militaire,

employait 2000 personnes.

En 1967, face à une concurrence de plus en plus importante, Pascal-Valluit,

première entreprise de laines cardées de France, ferme

définitivement ses portes.

Aujourd'hui, l'usine et les entrepôts désaffectés

servent de stockage ou abritent d'éphémères petites

entreprises.

Si les usines ont fermé, les alignements d'immeubles modestes confèrent toujours au lieu l'ambiance d'un quartier ouvrier.

https://patrimoine.auvergnerhonealpes.fr

|

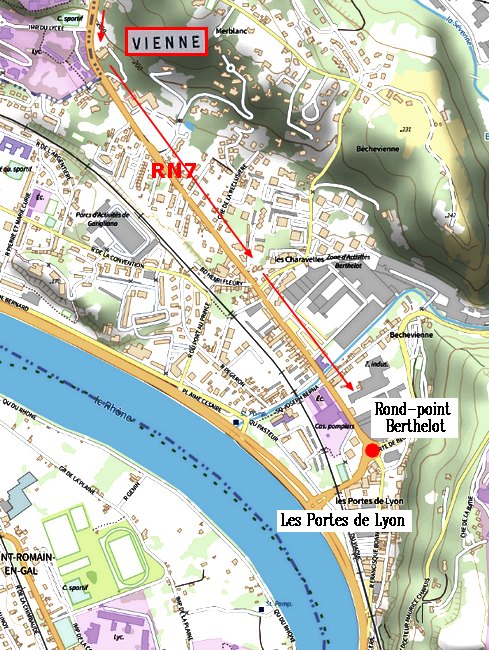

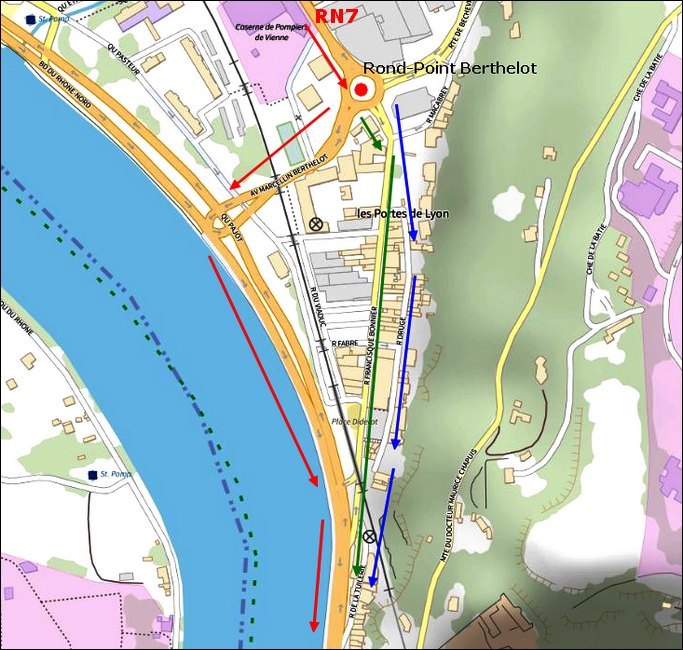

Située entre fleuve et colline, Vienne n'offre que très peu de possibilités dans sa traversée de la ville. Pourtant, comme on va le voir, le tracé de la route Lyon- Provence a pas mal évolué au fil des siècles. On peut, grosso-modo, déterminer trois itinéraires différents en fonction des époques :

Quelque soit l'époque, quelque soit la route empruntée, la traversée s'est toujours effectuée en trois temps. (voir ci-dessous)

.... ou inversement.

|

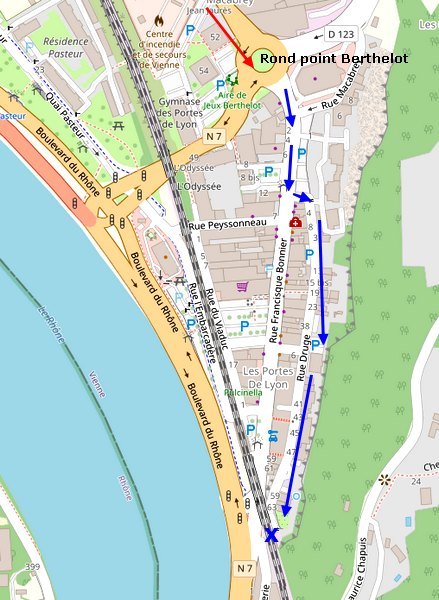

Nous sommes à présent rond-point Berthelot,

point de départ de tous les tracés de routes. ![]()

|

Le rond-point Berthelot. |

Commençons par le plus ancien itinéraire, le tracé antique jusqu'au XVIIIe siècle :

Après la fondation de la ville d'Aix, une route

avait été tracée de Rome à Arles, elle portait

le nom de voie Aurélienne.

Domitius Ahénobarbus, après sa victoire sur les Allobroges,

fit entreprendre un chemin depuis Arles jusqu'à la Durance.

Cette nouvelle route fut nommée voie Domicienne, elle fut prolongé

plus tard par la voie Agrippa (Arles-Lyon).

S'il n'est bien entendu plus question aujourd'hui d'emprunter la voie romaine dont il subsiste toujours des traces en ville, nous allons tout de même chercher à coller au plus près de cet ancien itinéraire.

Je vous conseille dès à présent de laisser la voiture dans les parages du rond point Berthelot, car non seulement ce tracé est aujourd'hui en cul de sac, mais c'est aussi la voie la plus étroite de tout notre voyage sur la N7.

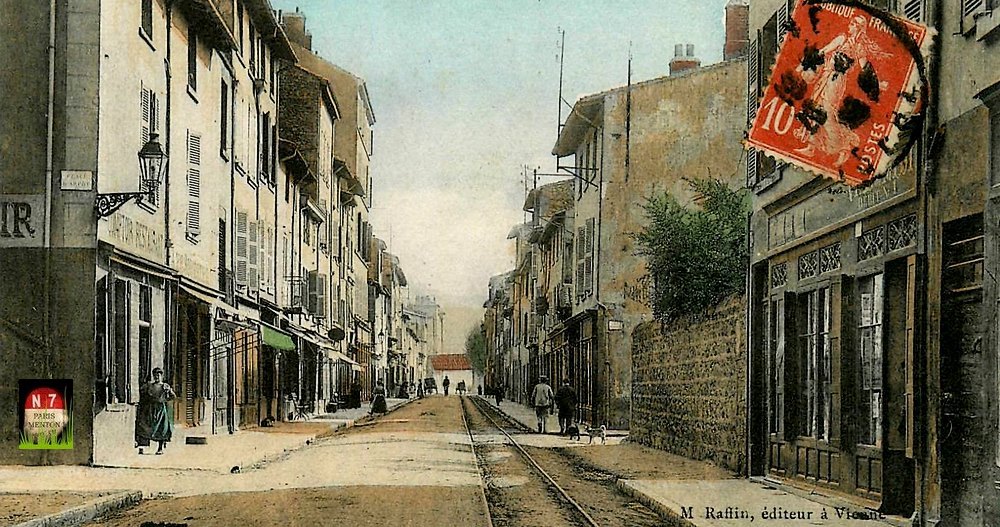

On poursuit donc tout droit, par la rue Francisque Bonnier sur une cinquantaine de mètres environ.

Route de Lyon / rue Francisque Bonnier.

Il faut ici prendre la rue immédiatement à gauche

pour retrouver la voie antique.

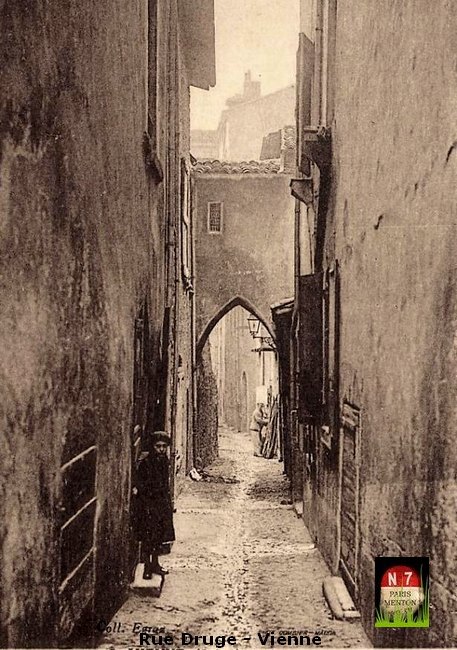

Au niveau de la placette, prendre à gauche, au

plus près de la colline, par la rue Druge, signalée par

un panneau voie sans issue.

Cette ruelle suit l'itinéraire de la voie antique, toute première

voie à traverser la ville.

À Estressin, l’étroite rue Druge, où autrefois passait toute la circulation de Lyon à Marseille, rappelle le souvenir d’un militaire viennois, Pierre Druge, qui s’engagea dans l’armée à l’âge de 19 ans.Il y brava, paraît-il, mille fois la mort, réussissant toujours à échapper à la Camarde.

Mais la destinée a parfois de cruelles ironies et sa fin accidentelle, à 30 ans, laisse penser que ce célibataire était tout aussi vaillant dans d’autres domaines.

En effet, c’est en sortant précipitamment d’une maison (qui n’était pas la sienne) en plein milieu de la nuit qu’il fut renversé par une diligence et mortellement blessé.Le Dauphiné Libéré - 25 juil. 2021

|

Quelques bouteroues protègent encore le seuil des maisons, vous remarquerez l'absence de trottoirs, nous sommes là dans une configuration plutôt médiévale. Il faut dire que cette rue a été utilisée comme principale voie de passage de l'antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. L'intégralité du trafic routier Lyon-Marseille

passait par ici, difficile à croire aujourd'hui au vu de

l'étroitesse du passage.

|

Arrivé sur une petite place qui sert aussi de parking,

nous voici quartier des "Portes de Lyon".

Ici une voie dallée antique a été fouillée

en 2004 et la fondation d'une porte de ville à la décoration

semblable à celle de l'Arc d'Orange a été trouvée.

Un discret panonceau explicatif y est disposé par la municipalité.

Une curiosité au centre de la placette, les vestiges antiques de la porte d'entrée romaine.

Ici dans l'antiquité, s'élevait une porte dans l'enceinte

de la ville.

Le quartier ne présente pas d'attrait particulier

sinon celui de se dire que nous ne sommes pas les premiers à

passer ici.

Pensez donc ! en 20 siècles aux nombres de voyageurs, de légions,

de marchands, de chars à bœufs, de charrettes à bras,

de chevaliers, de saltimbanques, de tombereaux,

de fiacres, de prélats, de paysans, de messires, de pèlerins,

de carrosses, de soldats, d'artistes, de manants, de chaises à

porteurs, de malles-poste, de brigands, de colporteurs, de templiers,

de diligences et d'hommes de troupes a être passés par

cette ruelle....

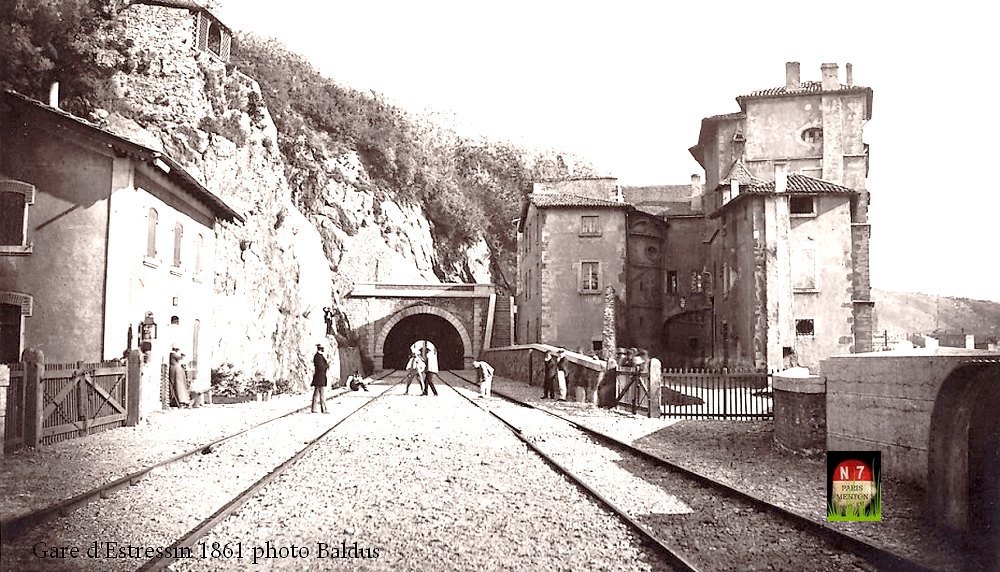

Fin de la rue Druge. de l'autre côté des voies ferrées,

on aperçoit la voûte de la Commanderie des Antonins.

Depuis 1854, la rue est interrompue par la voie ferrée

du PLM, qui coupe littéralement le quartier en deux. La route

reprend de l'autre côté, rue de la Tuilerie. ![]()

Cette deuxième partie de rue s'avère plus intéressante,

notamment à cause du Passage voûté de la Commanderie

des Antonins, datant du XVIIe siècle.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Passage_voûté_de_la_Commanderie_des_Antonins_(Vienne).jpg

Dès 1854, la voie ferrée coupe le tracé initial

de la route antique. Pas de passage à niveau, la route est barrée

par de simples barrières..

A gauche le bâtiment de la gare d'Estressin qui n'existe plus

aujourd'hui.

Rue de la Tuilerie, Le passage voûté de la Commanderie

des Antonins. Image réactive.

La commanderie des Antonins, reconstruite en 1684, comprend

un grand corps de bâtiment parallèle au Rhône, relié

par un passage voûté à la chapelle dont ne subsiste

que la façade.

C'est le seul témoin, avec l'ancien collège des jésuites,

de l'architecture religieuse de la réforme catholique à

Vienne.

La rue de la Tuilerie débouche rive gauche du Rhône,

aujourd'hui sur le "quai Pajot" à l'un des points les

plus étroits entre colline et fleuve.

De là, on rejoint l'embouchure de la Gère.

La rue de la Tuilerie débouche sur la rive gauche du Rhône

et le quai Pajot

Jusqu'au XVIIIe siècle, Il faut imaginer ici, non

pas des quais et des berges carrossables, mais plutôt des rives

boueuses, sauvages, le long d'un fleuve tumultueux.

Il en est de même de la Gère, cette rivière qui

se jette dans le Rhône et dont les rives ne sont pas encore aménagées.

Pas question à l'époque d'en franchir l'embouchure.

L'unique solution consistait à utiliser le Pont

Saint-Martin, situé à 500 mètres en amont de l'embouchure.

Le Pont Saint-Martin qui enjambe la Gère, se trouvait à

l'époque à l'intérieur des murs de la ville gallo-romaine

et permettait la traversée piétonne de la Gère.

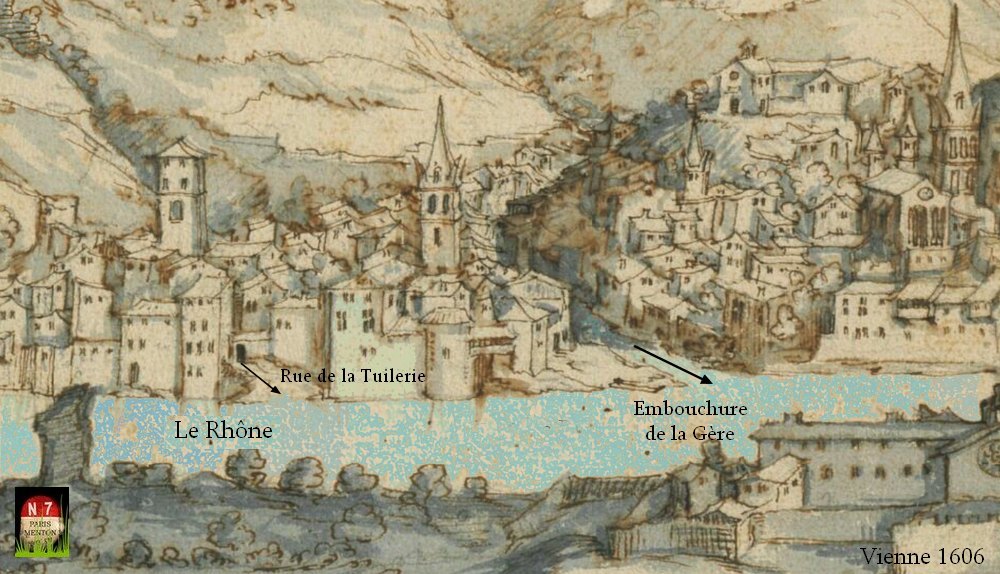

Très intéressante gravure de Vienne en 1606, vue de

la rive droite du Rhône.

On constate que les bords du Rhône ou de la rivière Gère

ne sont pas aménagés.

Aucun quai, ni bordure. Le pied des maisons baigne directement dans

les eaux.

En débouchant de la rue de la Tuilerie, dont on reconnaît

la voûte, il fallait donc remonter la Gère par les ruelles

adjacentes,

pour atteindre le pont Saint-Martin. (non visible ici)

|

|

De la rue de la Tuilerie jusqu'au Pont St Martin, difficile

d'identifier un itinéraire précis à suivre.

Celui-ci devait varier en fonction des crues des cours d'eau, et de

l'aménagement des grèves.

La voie romaine, qui offrait un passage vers le Dauphiné et l'Italie,

passait également sur le Pont Saint-Martin.

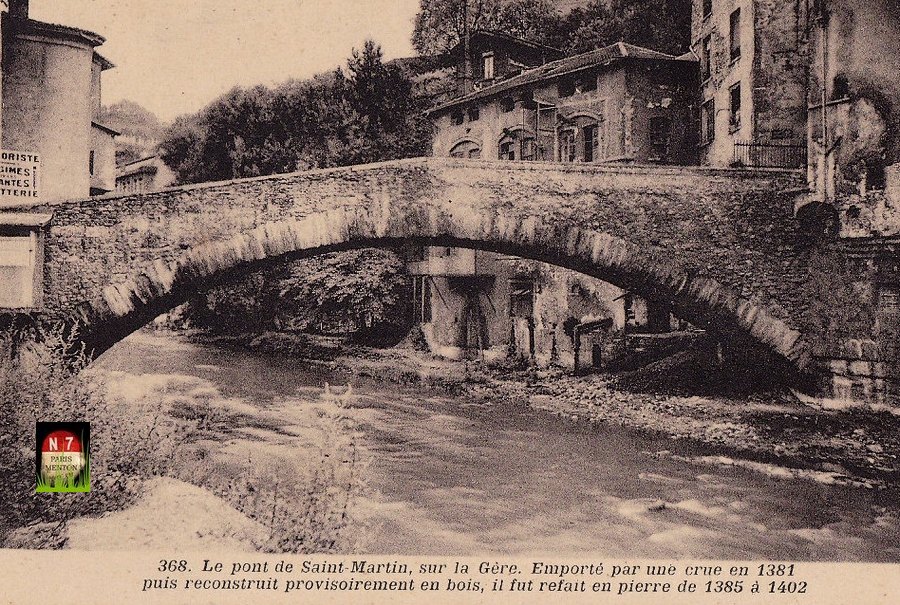

Détruit en 1381 par une violente crue il fut reconstruit en bois.

La reconstruction en pierre de ce pont date de 1402.

Monument Historique en 1924, il est aujourd'hui toujours utilisé comme passerelle.

Extraits :

https://patrimoine.auvergnerhonealpes.fr/dossier/IA38000800

Le Pont-Saint-Martin et les maisons moyenâgeuses.

Ici aucun quai, ni trottoir, le pied des maisons baigne dans les eaux

de la Gère.

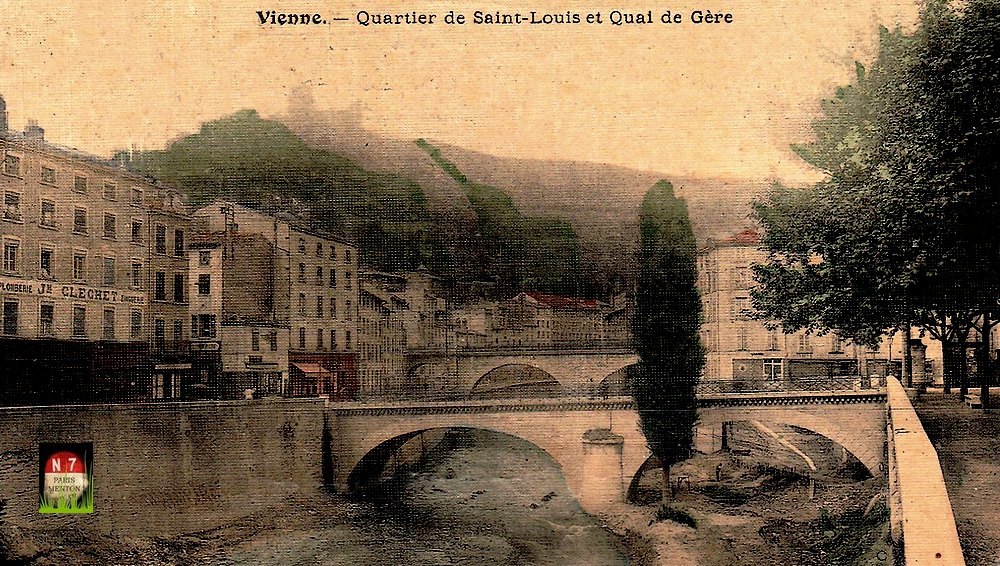

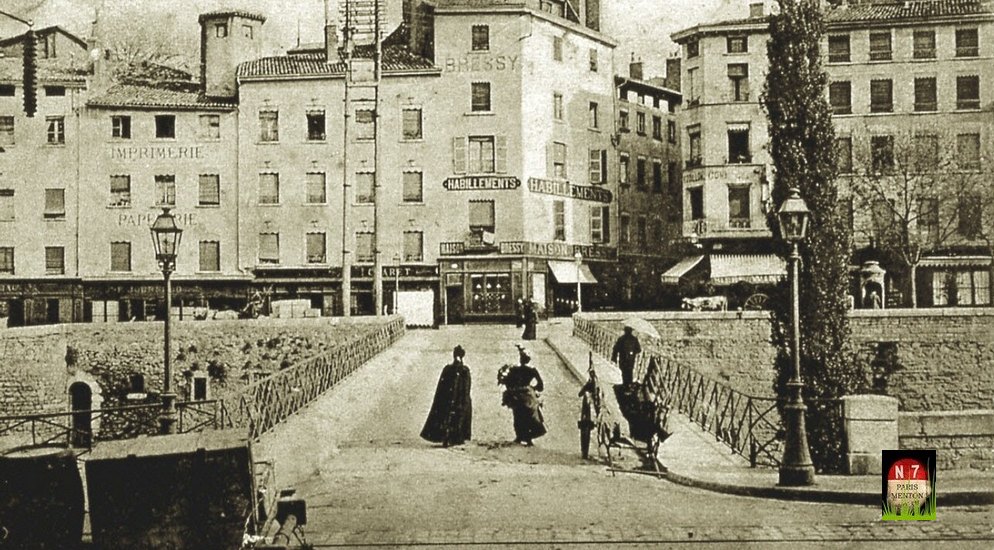

Le Pont de Gère :

Au premier plan, le Pont St Sévère ou Pont St Louis, au

second plan le viaduc de la voie de chemin de fer. Nous sommes ici au

début du XXe siècle.

|

Le pont Saint Sévère - Pont St Louis - Pont de Gère. Alternative au tracé par le Pont St Martin, un autre pont

dont la construction remontait également à l'Antiquité

permettait le franchissement de la Gère. Il était en cela plus facile pour les usagers de l'emprunter... plus facile.. sauf en cas de crue. Plus direct sur la route Lyon - Provence, le pont fut régulièrement emporté par les crues au fil des siècles, obligeant les voyageurs à reprendre le chemin du Pont St Martin, ou à franchir la Gère au moyen d'embarcations durant de longues périodes, en attendant sa reconstruction. Dénommé Pont de Saint-Sévère en 1194,

dans une donation que l'archevêque de Vienne, Robert de

La Tour du Pin, fait à Martin, abbé de Saint-André,

le pont fut régulièrement endommagé et réparé. Un service de bac pour passer la rivière fut alors institué,

en attendant la construction d'une passerelle en bois l'année

suivante. Edifié sous la direction de l'entrepreneur Reynaud Barlet,

ce nouveau Pont devenu le Pont St Louis fut livré à

la circulation dans les derniers mois de l'année 1557. Aux XVIIIe et XIXe siècles de grands travaux d'urbanisme furent entrepris le long de la Gère et le pont dut, pour s'adapter au nouvel environnement, subir d'importantes transformations. Il fut nivelé, aplani, et l'on y ajouta, des trottoirs et des balustrades en fer. Malgré ces aménagements, le Pont St Louis ou plus

communément le Pont de Gère resta inadapté

à la circulation routière moderne. Source : Liste des voies de Vienne Wikipédia |

Plus accessible que par le vieux Pont St Martin, le tracé

par le Pont St Louis reliait directement la rue des 4 vents (derrière

nous) à la rue de l'Eperon (face à nous).

Même lieu aujourd'hui. Image réactive.

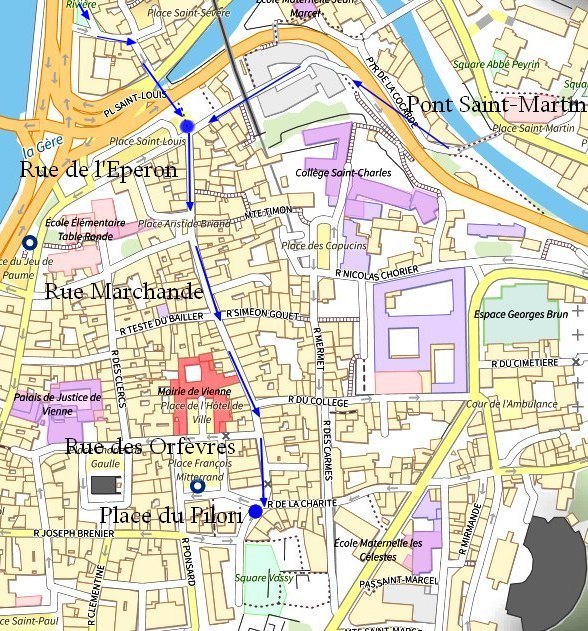

En route -

Quelques soient les ponts empruntés, le tracé

se poursuit par la rue de l' Eperon, la rue Marchande et la rue des

Orfèvres, dont les noms nous informent des activités que

l'on y menaient autrefois. ![]()

Ces rues sont aujourd'hui piétonnes. Principalement

commerçantes comme elles l'ont toujours été à

travers les âges.

|

La rue de l'Eperon : L’appellation de cette rue prolongeant le bas de la rue Marchande a une origine très ancienne. Sur une maison, on voyait autrefois l’image en relief d’un homme qui avait les bras croisés et un éperon de fer sur la tête. L’homme et la maison ont disparu depuis belle lurette, mais le nom est resté. Quant à l’éperon, qui avait trouvé refuge dans un musée, on ne sait ce qu’il est devenu. Extrait : À travers la ville de Vienne : Le Dauphiné Libéré - 02 août 2021

|

On poursuit par la rue Marchande, artère commerçante

plutôt sympa.

Au gré de notre parcours, on rencontrera quelques façades

classées du XVe et XVIe siècle, des portes cochères,

des arches gothiques et bien d'autres signes des siècles passés.

Mais, plus rien quant à l'origine antique de cette artère

historique de Vienne.

La rue Marchande. Image réactive.

La rue Marchande est prolongée par la rue des Orfèvres.

Au XIIe XIIIe siècles, les métiers occupent de façon

permanente, pour des causes techniques ou juridiques, une même

rue à laquelle ils donnent leur nom.

Si rue des Orfèvres, on n'y trouve plus d'Orfèvre, la rue recèle tout de même quelques belles façades.

L’hôtel Chevrier-Pérouse, est "la"

maison historique de la ville, sa façade en pierre de taille

et marbre singularise particulièrement cette demeure qui, en

période normale,

voit défiler chaque jour de nombreux groupes de touristes sous

ses fenêtres.

Cette maison est remarquable par ses deux arcades en rez-de-chaussée,

ses trois fenêtres à croisée, encadrées de

colonnes et pilastres et ses sculptures.

Un couloir au plafond ouvragé mène à une cour et

son escalier en pierre de taille en spirale permet d'accéder

aux étages.

Au début du XVI ème siècle, Vienne a connu un important

essor, la ville avait vu un renouveau de l'urbanisme par la construction

par la bourgeoisie de telles maisons ou hôtels particuliers.

A quelques mètres de là, l'académicien

Pierre de Boissat (1603/1662) a donné son nom à ce splendide

Hôtel Renaissance, sa façade extérieure est très

commune mais celles de la cour intérieure sont rythmées

par des fenêtres à croisées,

et des galeries à arcades voûtées.

Au bout de la rue des Orfèvres, voici la place

du Pilori.

C'est ici que les condamnés étaient attachés au

pilori, pour y être exposés avant d'être pendu au

gibet dressé sur cette même place. ![]()

La Place du Pilori hier/aujourd'hui. On aperçoit en arrière

plan la tour de l'hôtel Boissat de la rue des Orfèvres.

Image réactive.

La place du Pilori se situe à peu près à

l'emplacement du mur d'enceinte Romain qui marquait ici les limites

de la ville.

A quelques mètres de là, vous pourrez admirer le Jardin

archéologique de Cybèle, qui présente quelques

beaux vestiges de la ville gallo-romaine.

Hors des murs d'enceinte, nous retrouvions quelques faubourgs

commerçants, les ruines du cirque Romain et les entrepôts

en bordure du Rhône.

C'est ici que prend fin le tracé couvrant la période allant

de l'antiquité jusqu'au XVIIIe siècle.

Rendez-Vous Nationale 7 mises @ jour

2016 - 2017 - 2019 - 2025