|

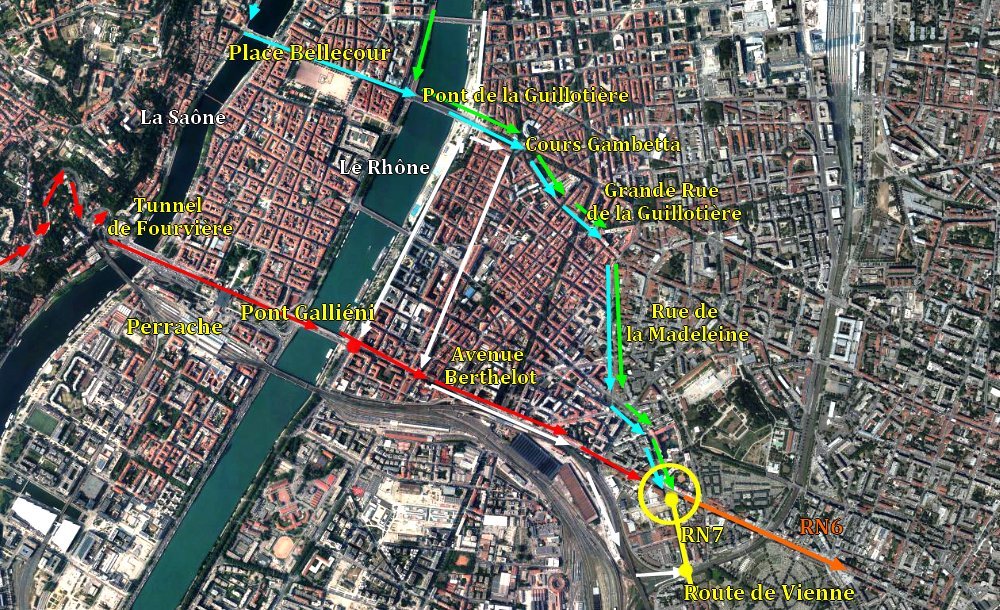

Traversée de Lyon, Tracé Historique Initial de 1790 à 1957

Pages : 01 / 02 / 03

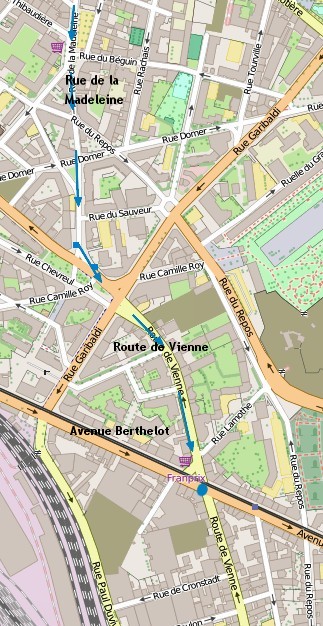

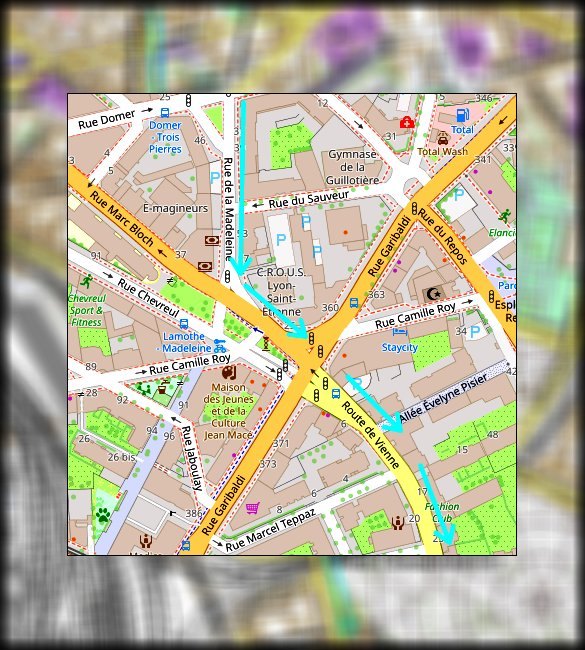

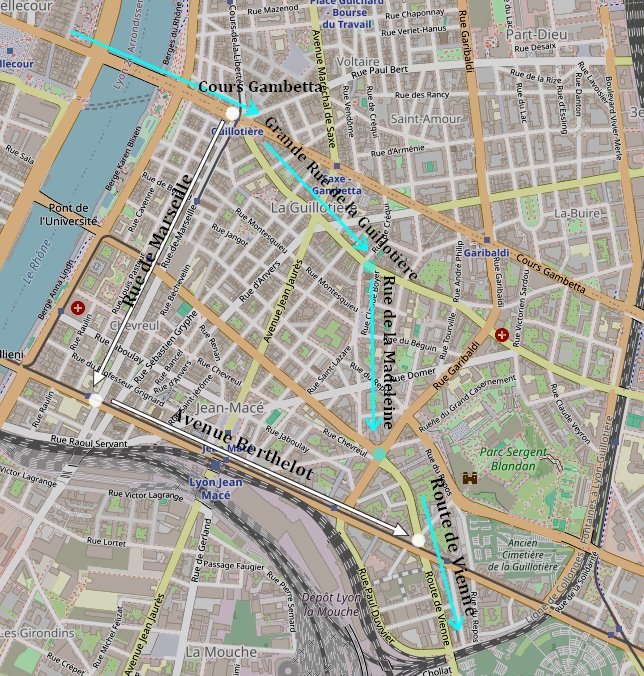

On suit toujours le tracé bleu.

Lyon Est, on suit le parcours bleu.

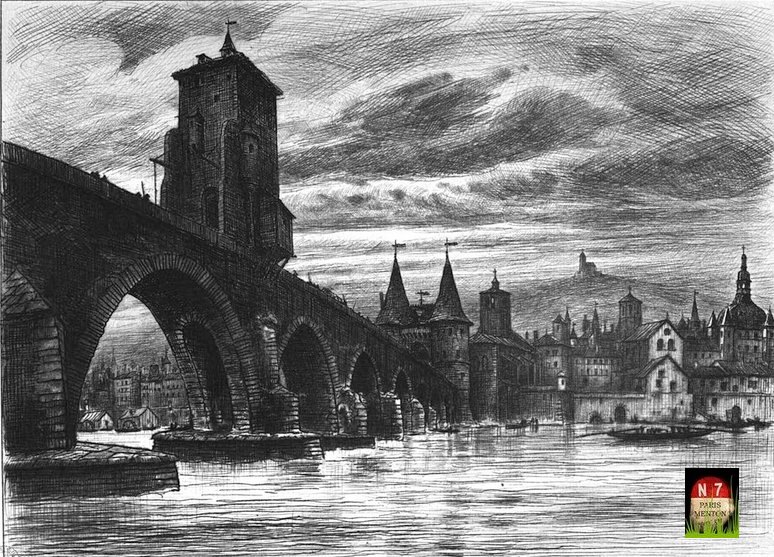

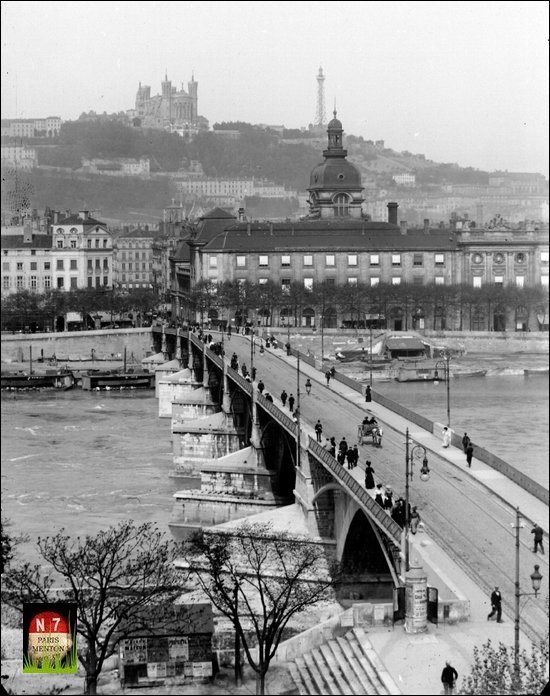

Après la Saône, nous sommes sur une presqu'île ne l'oublions pas, voici le Rhône et le pont de la Guillotière, anciennement "Pont du Rhône", le plus ancien des ponts de Lyon.

Le premier pont en bois, construit en 1183, s'effondre au passage des croisés en 1190, peu après le passage de Philippe Auguste et de Richard Cœur de Lion.

Au début du XIVe siècle, un second pont est reconstruit

en partie en pierre et en partie en bois.

Ce pont Moyenâgeux, est fortifié d'une redoute et d'un pont-levis

en son milieu servant de poste frontière entre le Dauphiné et

le Lyonnais.

La rive droite du fleuve c'était Lyon, la rive gauche l'outre Rhône,

un territoire appartenant au Dauphiné et ce, jusqu'à la Révolution.

Le Pont de la Guillotière au XVIIe siècle avec sa redoute

et le pont-levis, gravure de J. Drevet.

Long de plus de 500 mètres à l'époque,

car le fleuve était large à cet endroit, le pont reliait la

"rue de la Barre" sur la rive droite, à la "place du

Pont" sur la rive gauche (aujourd'hui place Gabriel Peri).

À partir de 1558, la Ville de Lyon décide de supprimer la partie

du pont en bois et de bâtir un pont en pierre homogène d'une

rive à l'autre.

Les travaux sont achevés en 1861.

Au cours du XIXe siècle, le pont du Rhône fut raccourci

en fonction des remblais successifs sur le fleuve pour ne plus mesurer que

275 mètres en 1860.

Ceci explique l'anomalie lyonnaise qui fait qu'on appelle place du Pont (place

Gabriel-Péri depuis 1947) une place qui se situe aujourd'hui à

une centaine de mètres du pont.

En 1859, deux arches sont supprimées afin de construire les quais de

la rive gauche.

En partie détruit durant la seconde guerre mondiale, il est réparé

à la fin de la guerre. Sa position centrale, en font un lieu de passage

incontournable.

Le Pont de 1661 traversera les âges jusqu'en 1952.

Lors de la retraite de l'armée allemande en septembre 1944, une arche du pont est dynamitée.

Au débuts des années 1950 la municipalité qui mise sur le " tout automobile" s'interroge sur la solidité de l'ouvrage en pierre mais surtout sur sa capacité à absorber un trafic automobile de plus en plus important.

La décision est prise : le pont sera détruit.

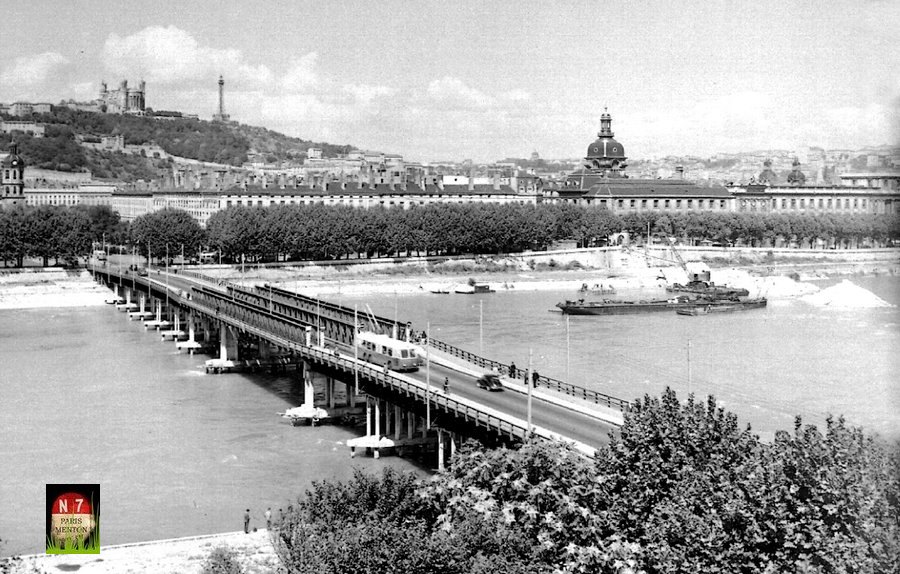

En 1952, on entreprend la construction d'un nouveau pont en

acier, plus solide et plus large.

A partir d'avril 1952 la circulation se fait en passant par un ouvrage métallique

provisoire installé une centaine de mètres en aval du futur

pont.

En 1953 le pont de pierre est totalement démolit.

La passerelle métallique provisoire remplace durant 5 années,

le pont de la Guillotière en reconstruction (visible à droite).

Le nouveau pont est ouvert à la circulation le 21 février 1958 et mesure 205 mètres de long sur 30 m de large. La passerelle provisoire sera démontée entre 1958 et 1960

Le pont de la Guillotière et le rond-point de la Fosse aux ours.

Image réactive.

La construction du rond-point de la Fosse aux Ours arrive

en même temps que celle du nouveau pont de la Guillotière,

de 1952 à 1954.

A l’époque, il s’agissait de permettre aux piétons,

de passer des berges du Rhône au quartier de la Guillotière

en empruntant des espaces verts, à l’abri des voitures.

Au fil des ans, le joli passage piéton végétalisé

devenu un repère de délinquance malodorant, a dû être

fermé.

Le rond-point a existé jusqu’au début des années 2000 avant de disparaître pour laisser place aux aménagements des quais du Rhône. (extraits actu Lyon Nicolas Zaugra)

Le rond point de la fosse aux ours années 60. La RN7 c'est tout

droit.

Pour en savoir plus :

https://www.ruesdelyon.net/pont/411-pont-de-la-guillotiere.html?search_query=guillotiere&results=211

https://www.visiterlyon.com/decouvrir/sites-et-monuments/contemporain/pont-de-la-guillotiere

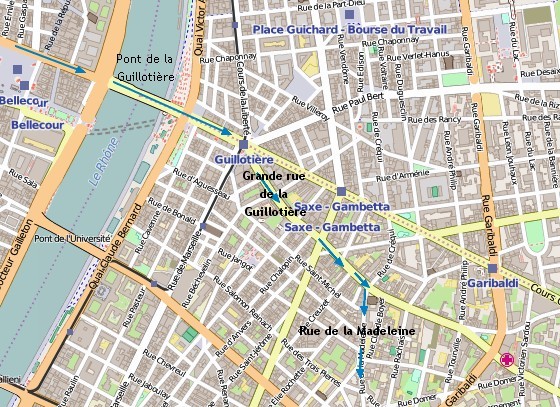

On suit le parcours bleu.

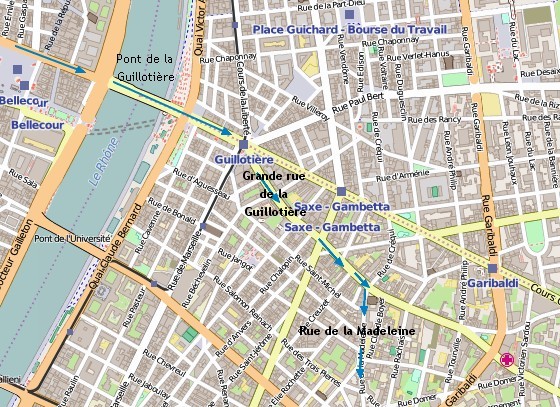

Cours Gambetta :

Dans le prolongement du Pont de La Guillotière, voici le cours Gambetta dont nous parcourons rapidement quelques mètres en ligne droite avant d'arriver place Gabriel Peri, anciennement "Place du Pont".

Il s'agit ici d'une bizarrerie Lyonnaise, car vous pouvez le constater,

le fleuve se situent à deux cents mètres de cette place.

La place, elle, n'a pas bougée, c'est le Rhône qui a reculé

au fil des remblais successifs, le Pont Moyenâgeux débutait

ici.

Place du Pont ou Gabriel Peri. Même vue. Image réactive.

Carrefour important, on pourra pourtant regretter la concentration

de toute une faune interlope qui ne vous donnera certainement pas l'envie

de vous y attarder trop longtemps..

Tout ça ne nous ramènera pas le Prisunic :-))

On poursuit en bifurquant sur la droite pour emprunter la "Grande

Rue de la Guillotière".

C'est ici également que nous prenons définitivement congé

de la Nationale 6, qui continue tout droit par le cours Gambetta, terminant

là son tronc-commun avec notre route. ![]()

Place Gabriel Péri . La Grande Rue de la Guillotière,

c'est l'étroite ruelle qui bifurque légèrement sur

notre droite.

Image réactive même lieu.

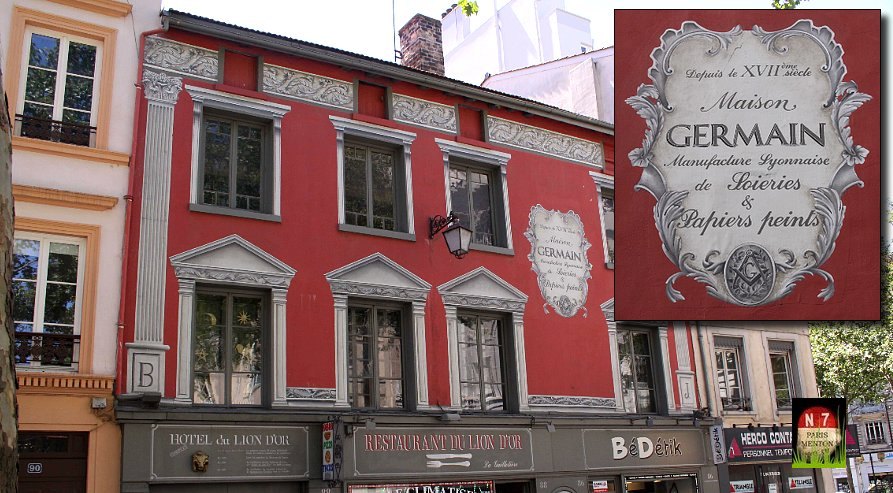

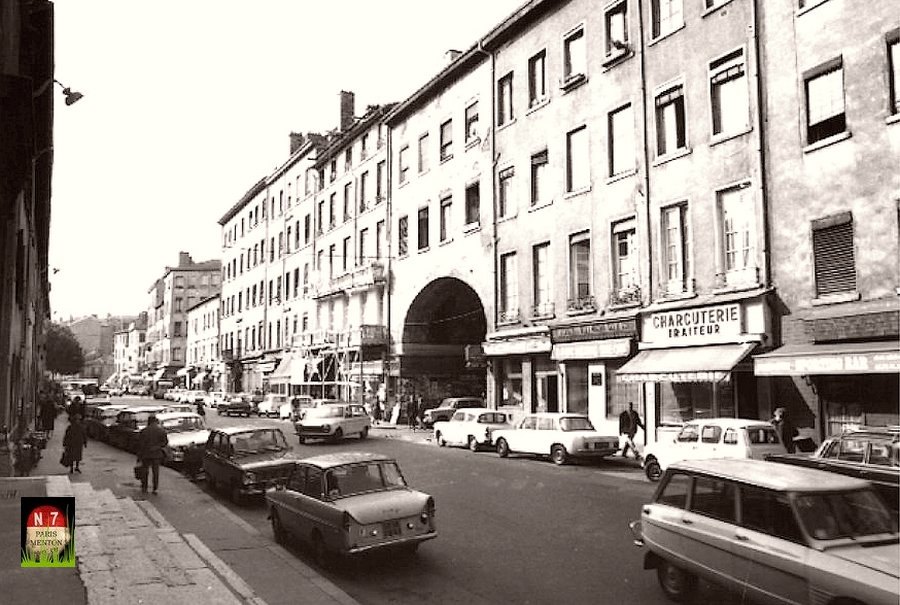

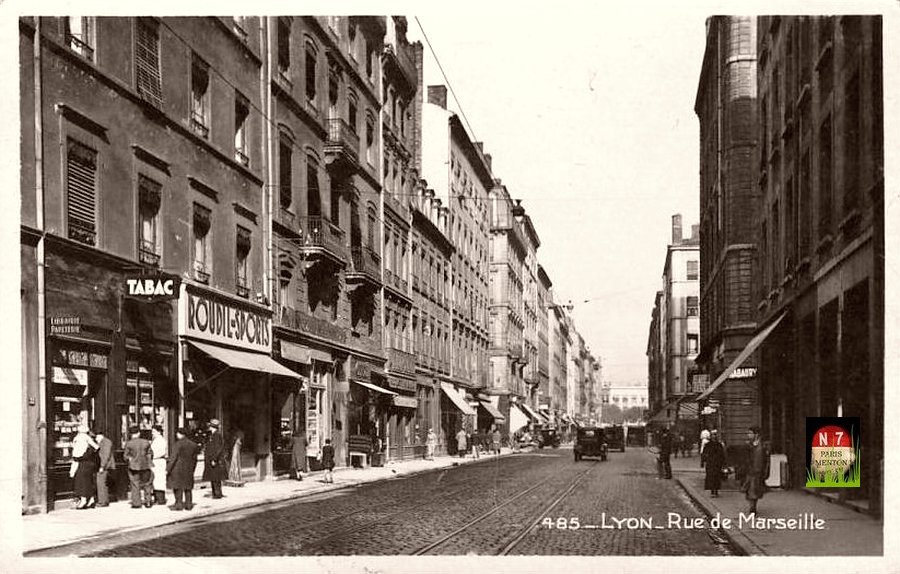

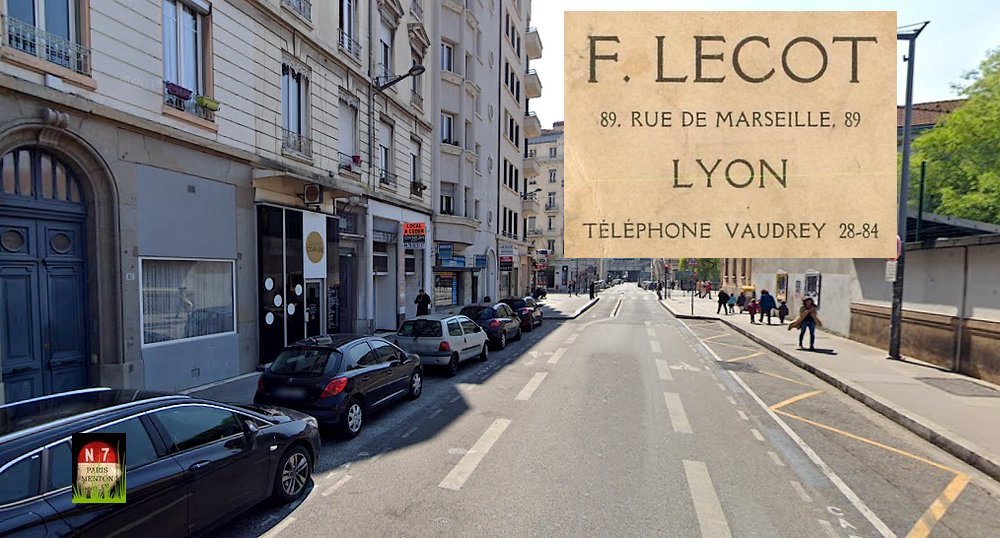

Grande Rue de la Guillotière :

La rue est aujourd'hui en sens unique dans notre sens de circulation.

http://lesruesdelyon.hautetfort.com/tag/guillotière

https://www.ruesdelyon.net/rue/925-grande-rue-de-la-guillotiere.html?search_query=guillotiere&results=211

https://www.persee.fr/doc/geoca_1164-6284_1950_num_25_3_6631

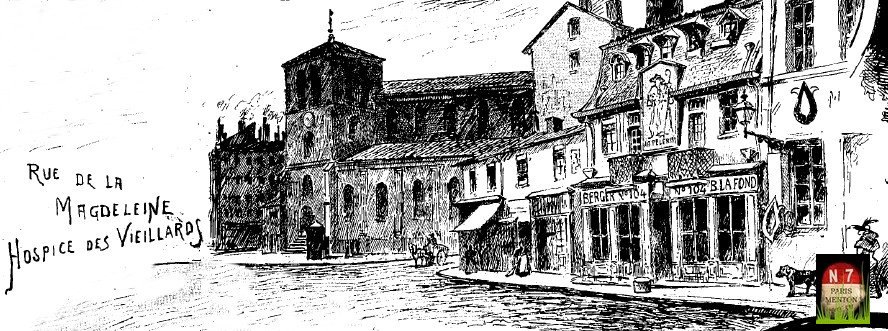

Rattaché à la ville de Lyon en 1852, le bourg

de la Guillotière s'est développé au Moyen-âge

sur la rive gauche, devant le pont du Rhône,

qui fut longtemps l'unique entrée de Lyon mais également le

poste frontière entre le Lyonnais et le Dauphiné.

Alors que la ville de Lyon était cantonnée dans

ses remparts, des faubourgs s'installaient aux sorties et s'étiraient

au bord des routes.

La Grande Rue était le début de la route du Dauphiné,

de la Provence et de l’Italie. C’est à partir de cette

route que s’est constitué le bourg de la Guillotière.

La physionomie de ces zones de peuplement allongées le long de la route,

avec des maisons de un ou deux étages, était très caractéristique

de ces faubourgs où la fonction routière

se démarquait par des activités liées aux services imposés

par la circulation : auberges et relais, remises et écuries, ateliers

de selliers ou de maréchaux-ferrants, hôpitaux pour les voyageurs....

Source : La circulation routière aux abords de Lyon, Edmond Berthaud, Revue de géographie de Lyon 1953.

Seule rue pavée de la Guillotière, "La Grande

Rue" vouée aux activités de passage, attestait d'une intense

activité commerciale liée aux voyageurs.

On y recensait bon nombre d'hôtelleries, de cabarets et d'auberges.

En route -

La voie a manifestement conservée sa largeur et sa sinuosité

Moyenâgeuse.

Il ne manque que les pavés pour parfaire l'esprit d'antan... avec un

peu d'imagination tout de même.

En début de rue, première à gauche, ne ratez pas la

magnifique et gigantesque fresque du "Mur du Cinéma".

« La fresque du cinéma a été créée

en 1996 en hommage aux Frères Lumière pour insuffler une nouvelle

ambiance au quartier et le sortir de sa morosité ambiante »

(Georges Képénépian, conseiller municipal)

Mur peint sur 500 m², une première scène représente

la devanture d'un cinéma de quartier dont les affiches de films évoquent

toutes des films tournés à Lyon.

Le second tableau reproduit le tournage du premier film des frères

Lumières : La Sortie des Usines Lumière tourné en 1895

à Lyon.

Le dernier tableau évoque la boutique des frères Lumières.

A l'origine, une fresque en trois tableaux, en hommage aux Frères

Lumière. Image réactive.

Maintenant, culturellement parlant, "les Frères Lumière"

ça ne parle pas à tout le monde.

Surtout pas aux graffeurs improvisés - faune interlope ?-

qui, avec force minutie se sont appliqués à saccager ces scènes

qu'ils ne comprenaient pas.

Ne vous attardez pas ici non plus, il n'y a plus rien à voir

! Et ça craint !

Poursuivons ...

Petit rappel historique :

Le pont de la Guillotière, dénommé aussi

autrefois Pont du Rhône était donc le plus ancien pont lyonnais

sur le fleuve.

Il constituait l’unique passage pour franchir ce cours d’eau

à la réputation impétueuse et aux débordements

fréquents.

En prolongement du pont du Rhône, le faubourg de la Guillotière

s’est constitué le long des axes de communication en direction

des Alpes et de l’Italie.

Ce faubourg indépendant de Lyon était une voie de passage

pour les nombreux étrangers et voyageurs en direction de l’Est.

L’artère principale en était l’actuelle Grande

rue de la Guillotière.

Aux portes de la ville, c’était l'endroit tout trouvé

pour que s’implantent auberges et hôtels.

La Grande Rue de la Guillotière était à

l'origine une route, ou plutôt un tronçon commun à plusieurs

grandes routes vers le Midi et l'Italie.

Classée Route Nationale 7 dans la partie qui va de la place du Pont

à la rue de la Madeleine, c'était également le passage

de la Route Nationale 6 jusqu'à l'apparition du large cours Gambetta.

Au fil des siècles, de nombreuses têtes courronnées ont ainsi logées "Grande Rue de la Guillotière", Philippe Auguste, Saint louis, Louis XI, Marie de Médicis, Napoléon.

A l'angle de la rue des Trois Rois, au numéro 14, un blason situé en hauteur rappelle qu'en ce lieu se trouvait l'auberge des Trois Rois, une hôtellerie réputée sur la route du Dauphiné.