ETAPE 12 : Tain l'Hermitage km 550 au Logis Neuf km 600

|

03 /06

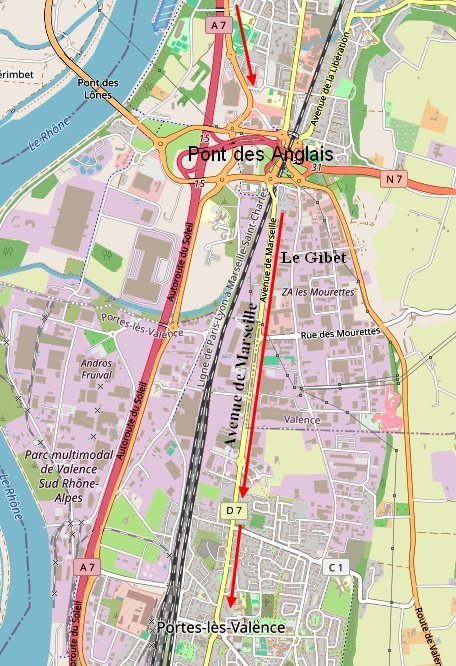

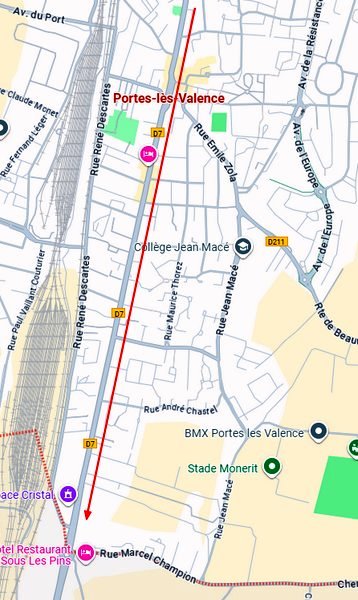

← Valence sortie Sud - Portes Lès Valence

→ |

|

|

|

VALENCE échangeur sortie Sud / Pont des

Anglais.

Franchissons la voie ferrée.

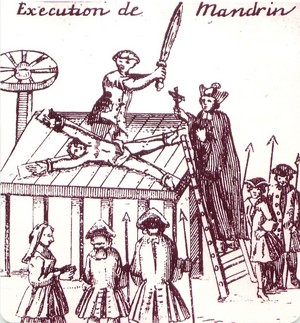

Nous voici avenue de Marseille, quartier du Gibet ("les

Gibets" sur les cartes d'état major de 1866).

Sans doute est-ce là que se dressaient les fameuses fourches

patibulaires, à l'entrée Sud, hors des murs de

la ville.

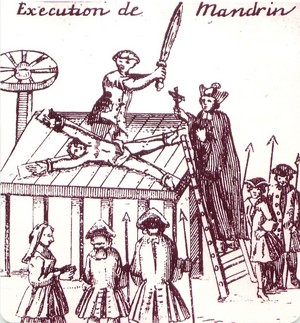

Sans doute est-ce là que le corps du fameux brigand de

grand chemin Mandrin, fut exposé après sa mort.

Dans la nuit du 10 mai 1755, Louis Mandrin est

arrêté et conduit à Valence.

La commission de Valence qui officiait à l'époque

était dénommé le Tribunal du Sang.

Voltaire lui même rangeait cette Commission

parmi les "pires fléaux de l'humanité".

Pas de chance pour Mandrin, celui que l'on surnommait

le brigand au grand cœur, le robin des bois Français.

Le 26 mai 1755, Mandrin est condamné au supplice le plus

épouvantable : à la torture, à la roue,

les débris de son corps exposés aux fourches patibulaires.

|

Devant près de 6000 curieux, le contrebandier est

torturé sur la place des Clercs à Valence.

Après avoir été laissé huit minutes les

membres et les reins broyés, il est étranglé par

son bourreau afin d'apaiser ses souffrances.

Les restes de son cadavre furent exposés aux fourches patibulaires.

Au gibet, "où ces restes sanglans furent

attachés", l'on vit durant trois jours une longue procession

de quidam venu rendre un dernier hommage à leur bandit-héros.

Sources : http://www.mandrin.org

https://fr.wikisource.org/wiki/Wikisource:Accueil

En Route -

Bon sang ! Comme il a changé ce quartier Sud !

Pendant des décennies, le secteur a vécu

au rythme des industries installées stratégiquement au

cœur d'un réseau de routes et de voies ferrées, à

proximité du Rhône et de la gare de triage.

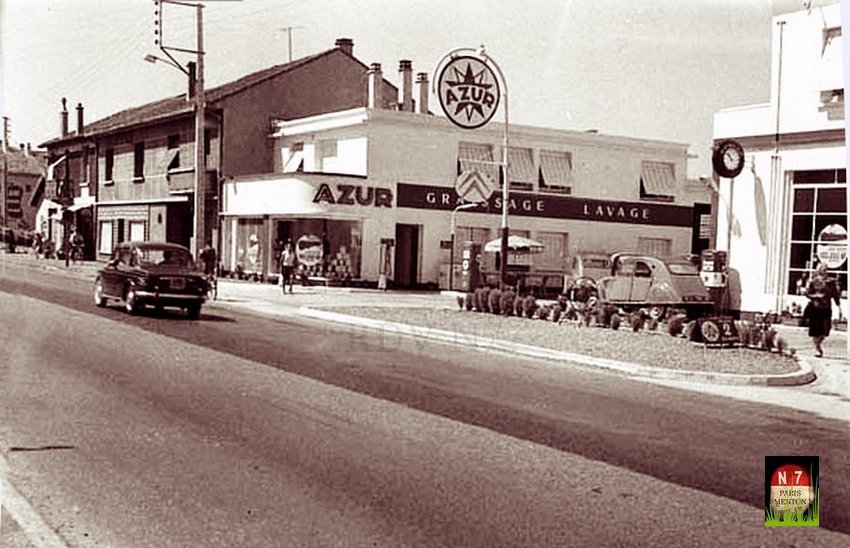

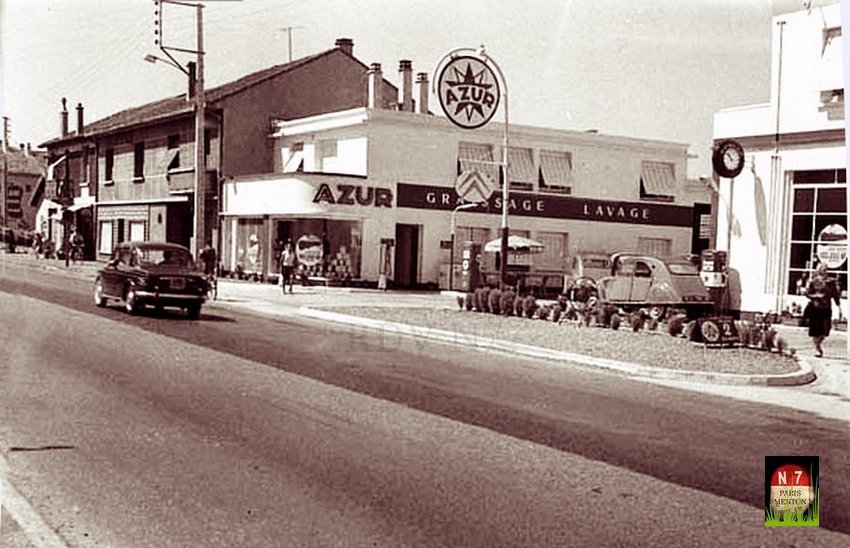

Les citernes d'hydrocarbures, les stations-service et les entrepôts,

alignés de part et d'autres de la route, formaient un paysage

austère, rythmé par une circulation routière intense.

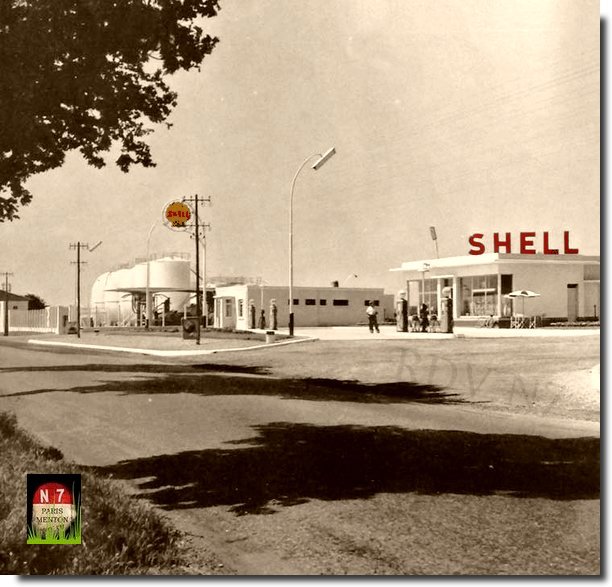

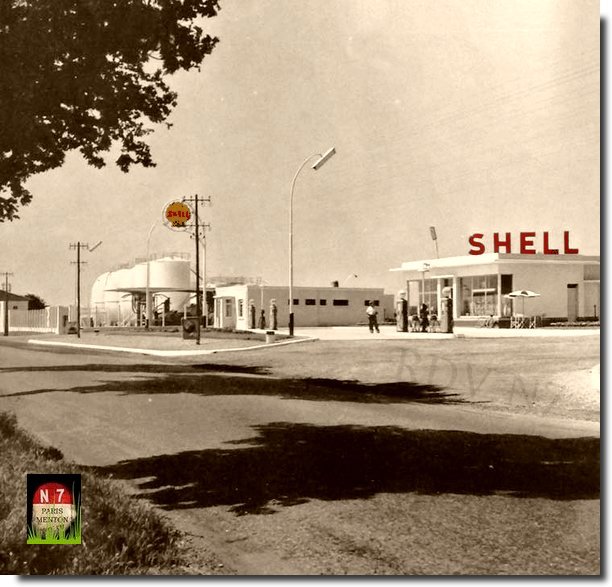

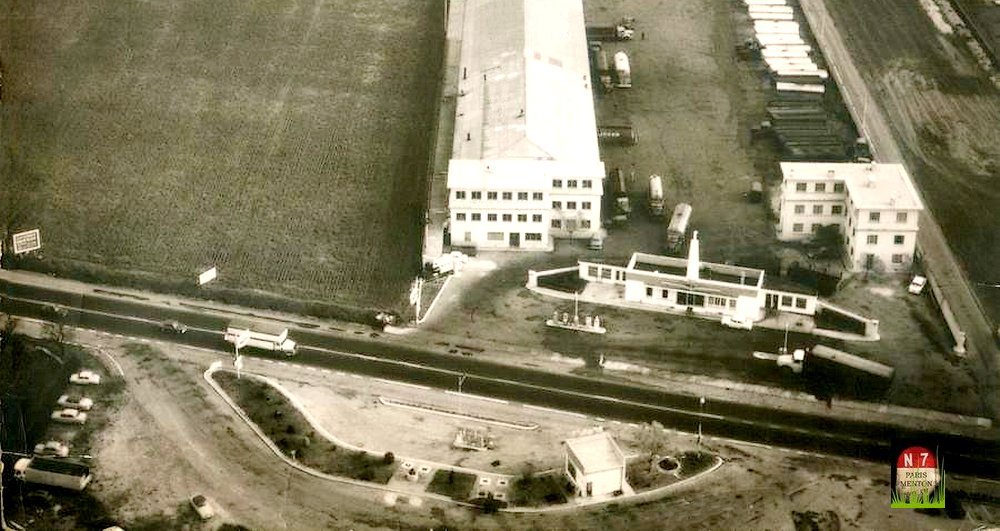

Ancienne station Shell, située un peu avant les cuves d'hydrocarbure.

Image réactive même lieu.

Station Shell, devant le dépôt de carburant en 1953.

À mesure que les industries ont fermé, les

bâtiments se sont vidés.

La rouille a peu à peu gagné les installations, une épaisse

couche de poussière a recouvert les quais de déchargement

désormais déserts, et les portails verrouillés

ont définitivement condamné l'accès aux parcs d'activités.

Durant de longues années, le quartier est ainsi resté

figé dans son passé.

La dynamique zone industrielle s'est transformée durablement

en une zone sordide aux entrepôts défraîchis, avec

ses terrains vagues pollués, ses murs écaillés,

tagués, ses déchetteries sauvages.

Même notre Route Nationale 7 n'était plus ici à

son avantage. Bas côtés douteux, craquelures du bitume,

elle filait rectiligne dans la grisaille d'un décor post-industriel,

au rythme des nids de poules récurrents.

Depuis quelques années on assiste tout de même

à un renouveau du paysage. La ville a entrepris une vaste opération

de rénovation urbaine.

La transformation la plus remarquable concerne sans nul doute la disparition

du dépôt d'hydrocarbure, vaste friche industrielle qui

accueille aujourd'hui de nouveaux et imposants entrepôts commerciaux

tout neufs.

Des concessions automobiles aux magasins de bricolage, le secteur en

ressort plus soigné et moins fouillis.

Attention je ne dis pas que c'est joli - cela reste une zone commerciale

- mais la réhabilitation de ce secteur est plutôt bien

réussie.

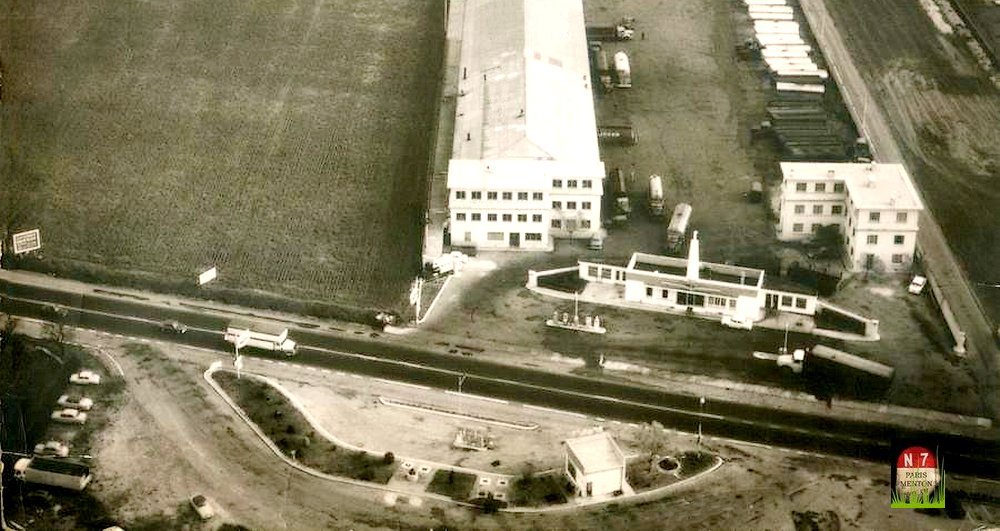

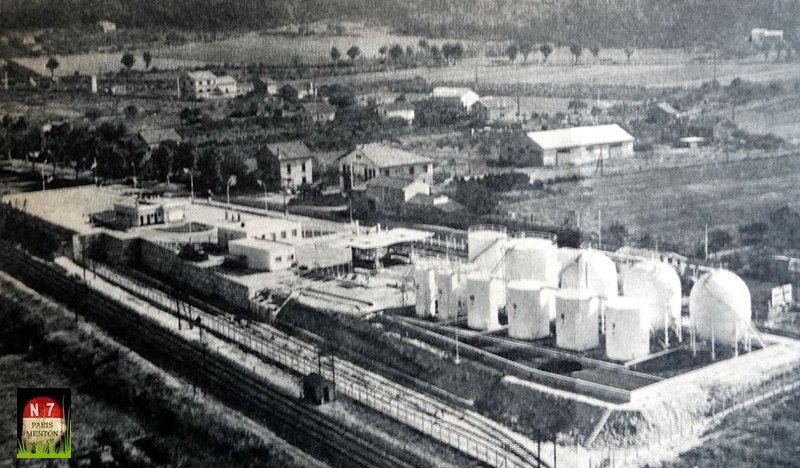

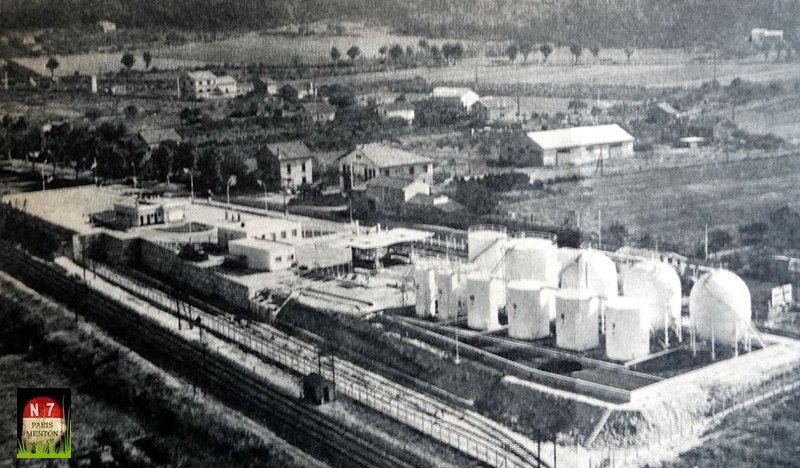

Cuves à Hydrocarbure dans la zone du Gibet. En 2017 les cuves

sont rasées, la zone dépolluée. Image réactive.

Aujourd'hui c'est une zone commerciale.

Passons devant l'ancien siège de la société

de transport Borel, dont il ne reste que le bâtiment principal

sur notre gauche.

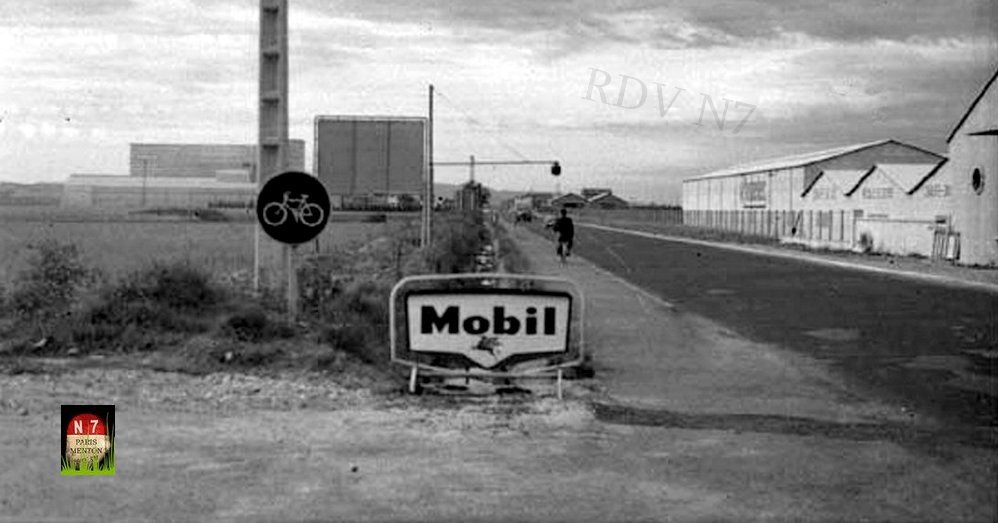

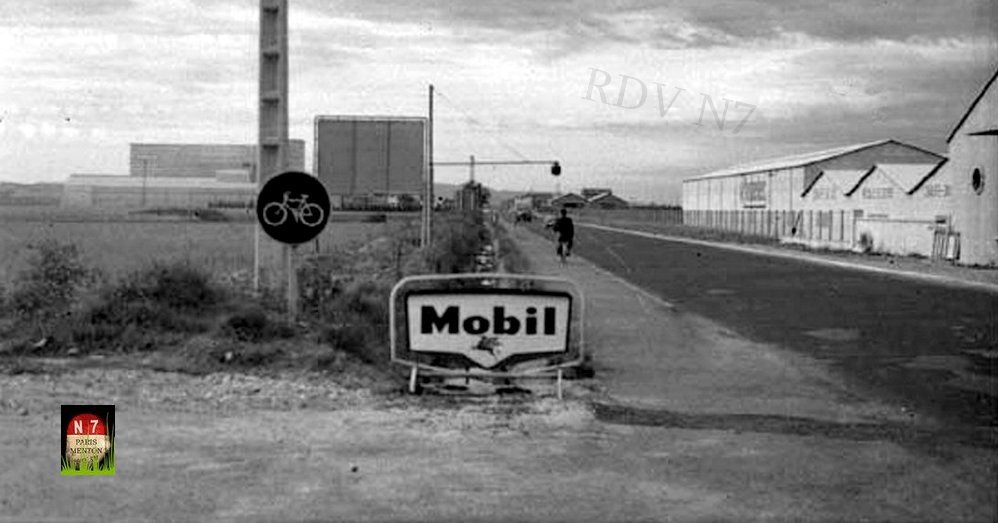

Créée en 1939, la société possédait

deux stations Mobil, de part et d'autre de la route, qui permettaient

l'approvisionnement de sa flotte.

En 1985 l'activité de la société prend fin. Les

stations service disparaissent, les entrepôts accueillent désormais

une société de matériaux et d'outillage.

Les Stations services Mobil, et les entrepôts de la société

des transports Borel. Seul subsiste aujourd'hui le bâtiment principal.

Image réactive.

Sur la piste de la station Mobil, vue en direction de Portes lès

Valence. Même lieu vu en 2017. Image réactive.

Aujourd'hui, tous les hangars en face ont été rasés.

Valence se termine au beau milieu des entrepôts.

Dans la continuité, Portes Lès Valence

prend la relève.

Photo Claude.K

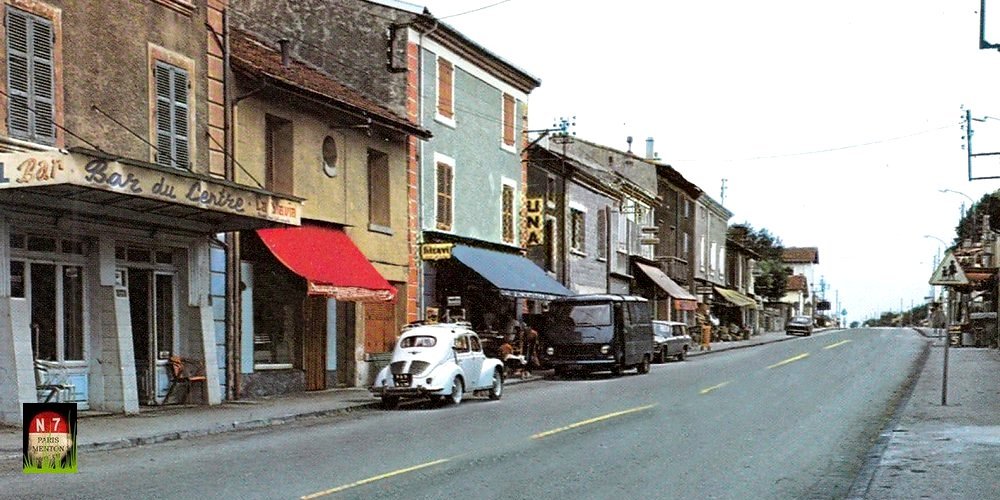

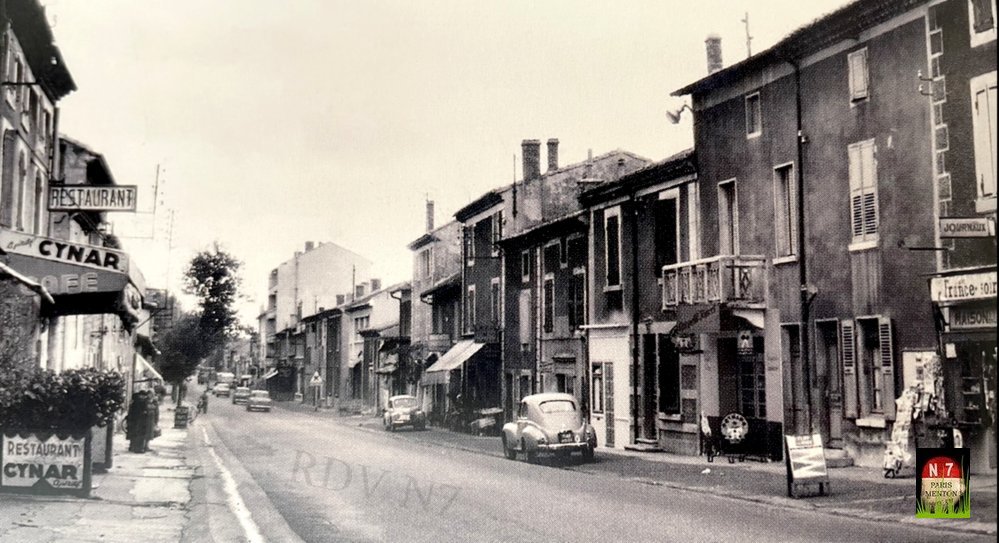

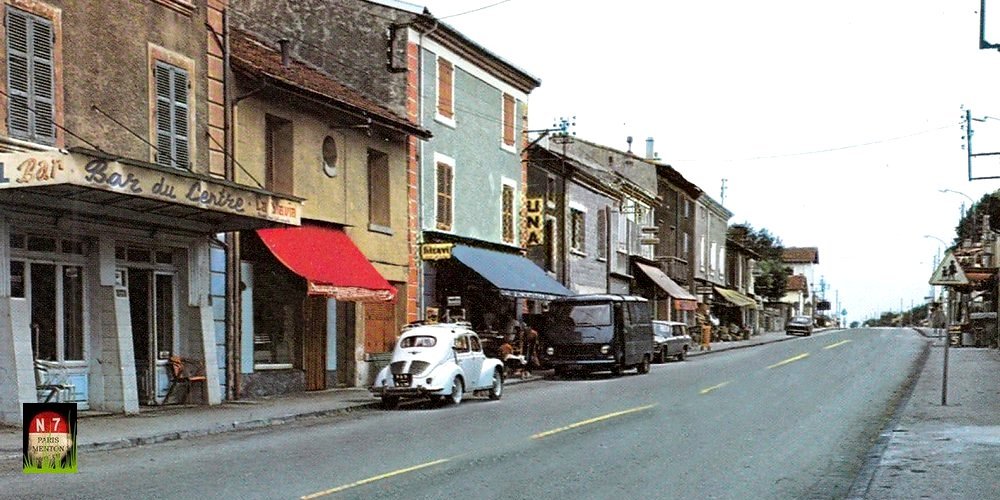

Fin des années 50 à l'entrée de Portes lès

Valence sur la Nationale 7. Image réactive.

Portes - lès -Valence km 0572

Dans l'antiquité, l'arrivée des Romains

sur l'emplacement de l'actuelle place de Valence, marque le début

d'une nouvelle ère.

Tous les terrains environnants la colonie de Valentia furent cadastrés

et distribués aux citoyens romains, qui cultivèrent à

leur guise ces terres parfois forts éloignées de leurs

domiciles.

Au sud de Valentia, à proximité de la voie d'Agrippa,

s'édifièrent au IIe siècle, de vastes domaines

ruraux que l'on nommait Villa.

Au Moyen-Âge, se constitua autour de ces villas

en ruine, deux petits hameaux. L'un pris le nom de Fiancey, l'autre

le nom latin de Portis.

Au XVe siècle une nouvelle paroisse apparaît : Notre Dame

des Portes.

Après la révolution, Portes devient le chef lieu du canton

de Valence, mais reste dépendante de la commune de Fiancey.

Outre son relais de poste en bordure de la voie impériale,

Portes possède également une halte fluviale.

Cette auberge d'eau reçoit les équipages de halage et

leurs animaux : parfois plus de 40 bœufs ou de 80 chevaux pour

un convoi à la montée.

Avec l'apparition des bateaux à vapeur, après 1830, le

rôle du fleuve grandit encore : il transporte 634 000 t en 1855.

Mais la halte périclite avec la ruine de la batellerie et disparaît

définitivement lorsque triomphe le chemin de fer.

Au milieu du 19e siècle, environ un tiers des habitants vit des

activités liées aux transports.

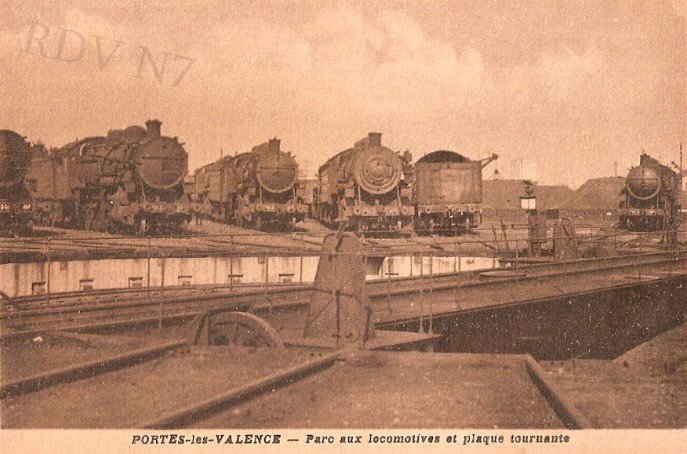

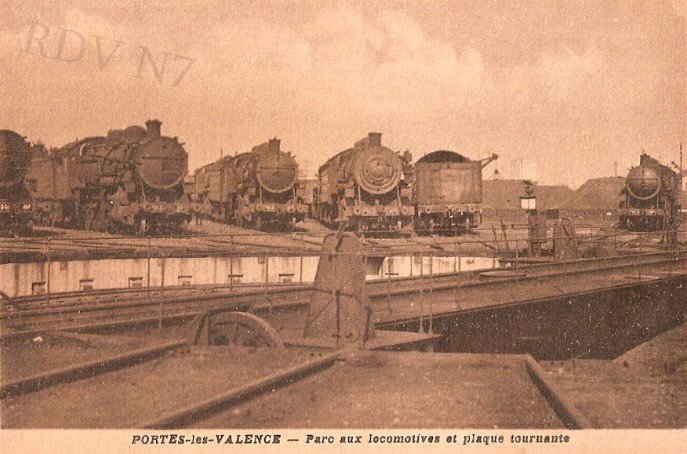

Avec l'arrivée de la voie ferrée, la vie

paisible de la commune va être bouleversée.

Le 29 juin 1854 la ligne Avignon -Valence est ouverte à la circulation

des voyageurs. La liaison Valence - Lyon est achevée en 1857.

Cette même année est créée la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée,

la célèbre PLM.

Une gare de triage et un dépôt ferroviaire pour l'entretien

des locomotives sont implantés sur la commune.

Les conséquences de ces implantations sont évidemment

considérables.

C'est d'abord le bouleversement du paysage, avec la mise en place de

kilomètres de rails et la construction de la "Cité

cheminote".

En quelques années, Portes passe de 20 à 122 maisons.

Le 3 avril 1908 le Président de la République,

Armand Fallières, signe le décret officiel de la naissance

de la nouvelle commune de Portes- lès-Valence.

Elle est composée de l'ancienne commune de Fiancey, de 300 hectares

retirés à la commune de Valence et de 200 hectares pris

à celle d’Étoile.

1939 - 1944 : Les années de tourmente.

C'est l'importance stratégique du dépôt

ferroviaire qui amènera la commune à connaître les

épreuves de la guerre.

Lors de l'invasion allemande en 1940, la Wehrmacht n'arrive pas jusqu'à

Portes : elle s'arrête sur l'Isère.

Le 22 juin, les voies ferrées sont bombardées et coupées,

juste avant la signature de l'armistice.

En novembre 1942, l'armée allemande envahit la zone non occupée

et la circulation ferroviaire y est désormais étroitement

contrôlée par l'occupant.

L'axe de la vallée du Rhône représente en effet

un intérêt considérable pour les Allemands, qui

redoutent une attaque alliée venant d'Afrique.

Dès cette période, la Résistance

commence à s'organiser.

Déraillements de trains allemands, sabotages de machines, destructions

de matériels se succèdent à partir de l'été

1943 et s'intensifient durant la période de janvier à

août 1944.

http://www.ajpn.org/commune-Portes-les-Valence-en-1939-1945-26252.html

Août 1944, Les bombardements par l'USAAF (United States Army

Air Forces)

ont détruit les installations de la gare de triage de Portes-lès-Valence.

Une stèle aux pieds des tours de raffinage rappelle le sacrifice

de deux maquisards.

Fin 2016, la stèle sera déplacée et restaurée.

(voir plus bas)

Les années d'après guerre seront des périodes

de grandes décisions sur le plan économique.

Dans les années soixante est créée une première

zone industrielle, entre la RN 7 et les voies ferrées au nord

de la commune, puis en 1965, le conseil municipal décide de créer

une vaste zone industrielle entre le Rhône et l'autoroute.

La zone industrielle (dépôt d'hydrocarbure) entre la

voie ferrée et la RN7.

Et notre Route Nationale dans tout ça ?

Hé bien voici quelques petites chroniques du bord de route.

En 1910 la ville de Portes se dote d'un éclairage public à

acétylène. Au total 5 lanternes sur poteau, sous l'égide

d'un préposé qui n'est autre que le maire du village transformé

en allumeur de réverbères.

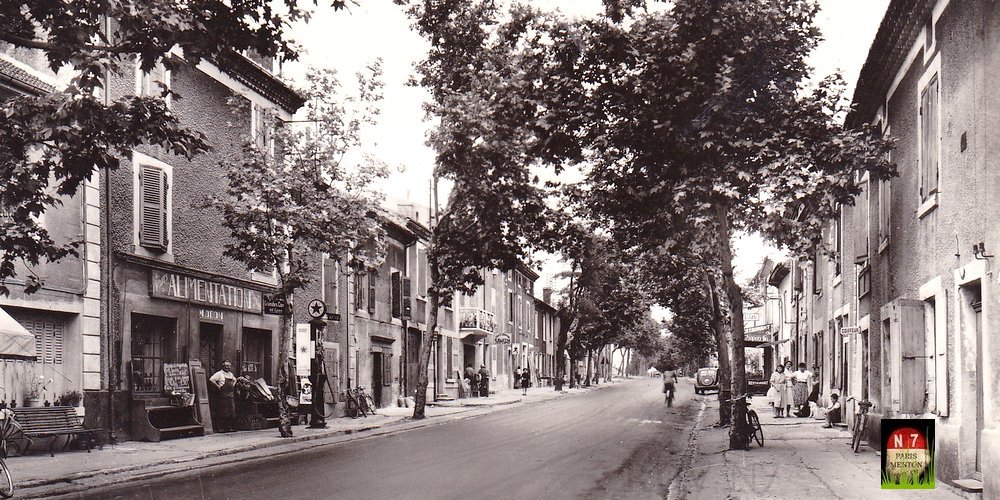

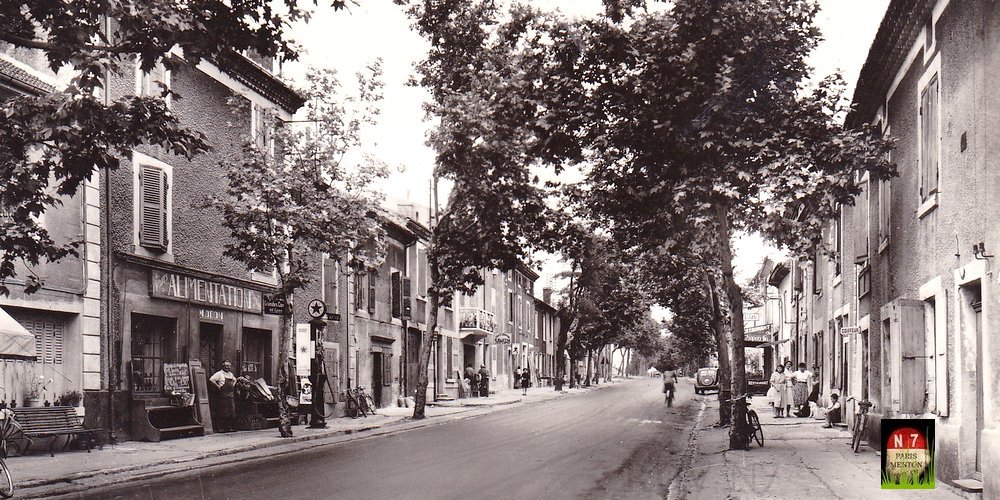

En 1910, toujours, des platanes sont plantés le long de la route

nationale.

En 1957 ces arbres seront arrachés, pour l'installation du tout

à l'égout.

En 1926, les ponts et chaussée décident du goudronnage

de la route.

En 1928 c'est l'eau qui fait son apparition. Un puits est creusé

et des bornes fontaines sont disposées dans le village.

En 1830 on dénombre un passage de 44 650 voitures tirées

par 96 600 bêtes de trait.

Avec l'arrivée de l'automobile au début du XXe siècle

on dénombre 60 passages journaliers en août 1913, 80 en

1920, 700 en 1928, 800 en 1934 et 10 000 / jour en 1957.

Sources :

- monographie Portes Lès Valence km 106 1958.

- monographie Portes d'hier à aujourd'hui 1991.

www.ville-portes-les-valence.fr

Bon ! on en connaît pas mal sur Portes, alors maintenant voyons

tout cela de plus près.

En Route -

Avant d'atteindre les premières habitations, la route est encore

longue à travers la jungle d'entrepôts de la zone industrielle

et commerciale.

Quelques établissements ont tout de même traversé

les âges.

Le garage du Dauphiné

L'histoire d'un petit garçon qui habitait une Maison au

bord de la Route Nationale 7.

Pour l'automobiliste non averti, c'est, pour ainsi dire, une petite

bâtisse anodine sise au bord de la Route Nationale 7

Devant la maison, pas de terrasse, de palissade ou de bout de terrain.

Le pas de la porte, comme l'ensemble de la façade d'ailleurs,

donne à même le trottoir.

C'est une ancienne maison, qui figurait déjà sur les cartes

d’État Major de 1860, à l'époque isolée

au beau milieu des pêcheraies et autres terres agricoles.

Jusqu'aux années 40, la maison arborait encore une enseigne

défraîchie au nom de : Café des Oréats.

Accrochée au mur du jardin, une plaque de métal rouillée

était illustrée de trois boules surmontées de l'inscription

: Jeu de Boules en lettres argentées.

Plus personne aujourd'hui ne se souvient du Café des Oréats...

Acquise en 1946 par la famille Reuss, elle devint maison familiale.

Aujourd'hui, Christophe, le fils de la famille, pose un regard emprunt

de nostalgie à l'évocation des souvenirs de son enfance

et de l'évolution de ce quartier,

situé un peu à l'écart, entre la sortie Sud de

Valence et le centre bourg de Portes Lès Valence.

" Habiter en bordure de route nationale, c'était

comme assister à un spectacle permanent, se souvient Christophe.

Quand j'étais tout petit, et que ma mère ne savait comment

m'occuper, elle me posait sur le rebord de la fenêtre de la salle

à manger pour que je regarde passer les voitures.

Ma mère me posait sur le rebord de la fenêtre de la

salle à manger pour que je regarde passer les voitures.

Comment ne pas être impressionné par les convois exceptionnels

qui défilaient devant la fenêtre. (1953)

Comme tous les autres garçons de l'école,

je connaissais par cœur les modèles de voitures. Les 2CV,

les 4CV, les 203, les arondes étaient les plus courantes.

Les tractions suscitaient l'admiration; les 202 se reconnaissaient de

loin, surtout la nuit à cause de leurs phares rapprochés

cachés derrière la calandre.

On voyait encore des Simca 8 à la silhouette d'avant-guerre et

même les 201 n'étaient pas si rares.

Je me rappelle les coccinelles allemandes avec leur toute petite lunette

arrière en deux parties, les grosses Ford vedette, les Dyna Panhard,

les Frégate, les Juvaquatre...

Quelquefois des voitures plus rares ou plus luxueuses attiraient l'attention

: Alfa Roméo, Jaguar, MG, Bentley, Austin, coupé Mercedes

...

De la maison pour rejoindre l'école, je marchais

le long des gros platanes qui bordaient la route. Le bâtiment

de l'école existe toujours.

C'est maintenant la "Maison des Associations", mais l'inscription

"École de Garçons" est restée gravée

en haut de la façade.

L'alignement des platanes se terminait au niveau de l'école,

là où commence le "village" comme disent encore

les vieux portois.

Le village, c'est la portion ancienne de Portes où les maisons

se jouxtent jusqu'à la place de la mairie.

Après la place, en descendant vers le Sud, le bord de la route

n'était plus cimenté et les platanes la bordaient de nouveau.

En face de notre maison, de l'autre côté

de la route il n'y avait pas de platanes. La rangée commençait

plus loin à une centaine de mètres pour se terminer à

l'entrée du village.

Un jour un camion s'écrasa sur le premier arbre de la rangée.

Peut-être est-ce pour cette raison que les platanes furent arrachés

l'année suivante jusqu'au village.

L'arrachage des platanes contribua à élargir l'accotement

de la route nationale, et les camions purent donc s'y garer facilement.

Le tableau des abords de la route nationale serait incomplet

si je ne parlais pas de la Bourne, ou plutôt d'une bourne qui

passait devant la maison et disparaissait dans un souterrain avant l'entrée

du village.

(A proprement parler la Bourne est une rivière du Vercors. Une

partie de ses eaux est captée dans un grand canal d'irrigation

qui passe sur le fameux aqueduc de Saint-Nazaire-en-Royans.

Ce canal se subdivise en une arborescence de petits canaux qui irriguent

la plaine de Valence. Ainsi on appelait du nom commun "bourne"

chacun des petits canaux.)

Cette bourne coulait le long des maisons et des murs de

propriété.

Des ponceaux permettaient d'accéder aux cours privées.

Devant chez nous c'était plutôt une plate-forme couverte

au-dessus du cours d'eau qui faisait toute la longueur de la maison.

Quelques années plus tard des conduites furent posées

et recouvertes. Ce fut la fin de la Bourne à écoulement

libre.

Une piste cyclable fut alors goudronnée sur l'accotement élargi.

Comble du divertissement, face à la maison, de

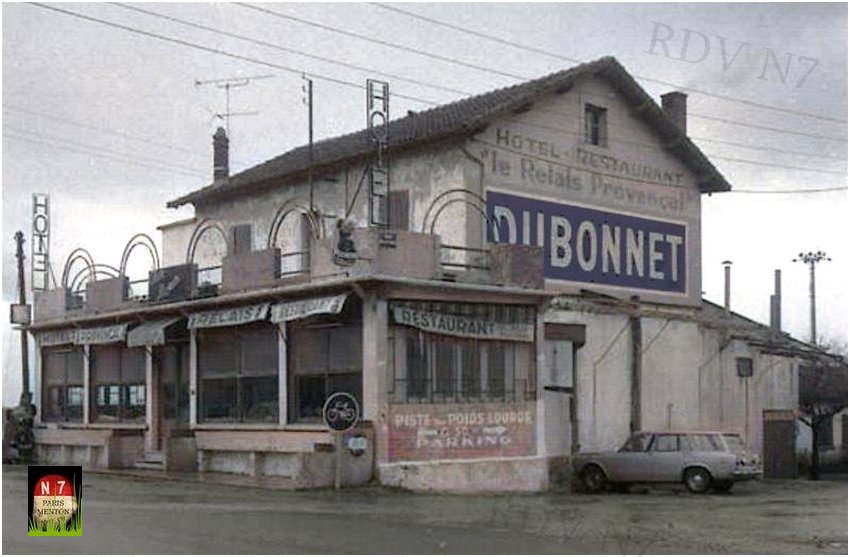

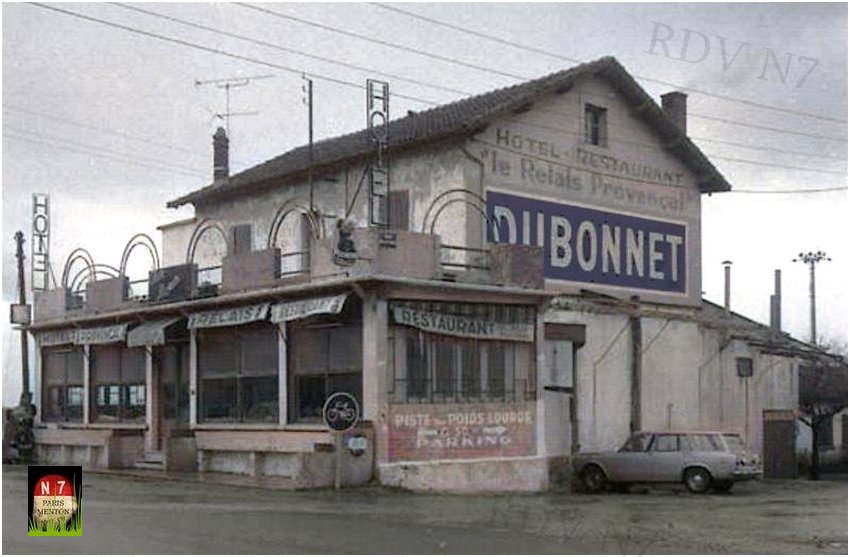

l'autre côté de la route nationale, était implanté

un restaurant routier "Le Relais Provençal" tenu à

l'époque par la famille Quaranta.

Durant la seconde guerre mondiale, le restaurant servit

de poste de défense à l'armée allemande qui occupait

le lieu.

Le 30 août 44, une troupe de résistants armés attaqua

par surprise Le Relais Provençal. Les Allemands se rendirent.

Ce fait d'armes participa grandement à la libération de

Portes Lès Valence.

Le Relais Provençal, remarquez l'inscription piste pour poids

lourds à 50 mètres.

Le "Provençal" était un point

de repère à l'entrée de Portes que tout le monde

connaissait.

Ma mère disait au chauffeur du car en venant de Valence "Je

descends au Provençal". C'était un arrêt facultatif

des Drôme-Cars rouges, les seuls transports en commun pour aller

à Valence.

Il n'existait pas d'abri pour attendre le car, ni aucun panneau. Pour

aller à Valence il fallait patienter au bord de la route pour

"guetter le car" et agiter le bras dès qu'on l'apercevait.

Le Relais Provençal, c'était une grande salle de restaurant

vitrée, bordée sur l'extérieur d'une étroite

terrasse cimentée sur laquelle étaient disposées

une rangée de tables et de chaises.

Un peu en retrait, située à une cinquantaine de mètres

derrière l'établissement, se trouvait la piste, vaste

aire de parking pour poids lourds.

Son accessibilité peu commode pour ces mastodontes

de la route, faisait que beaucoup préféraient rester stationner

sur le bas côté de la chaussée, garés simplement

devant l'établissement ou bien souvent devant notre maison.

Lorsqu'un camion stationnait devant la fenêtre de la salle à

manger, la pièce se trouvait brusquement plongée dans

la pénombre et il fallait allumer l'ampoule électrique.

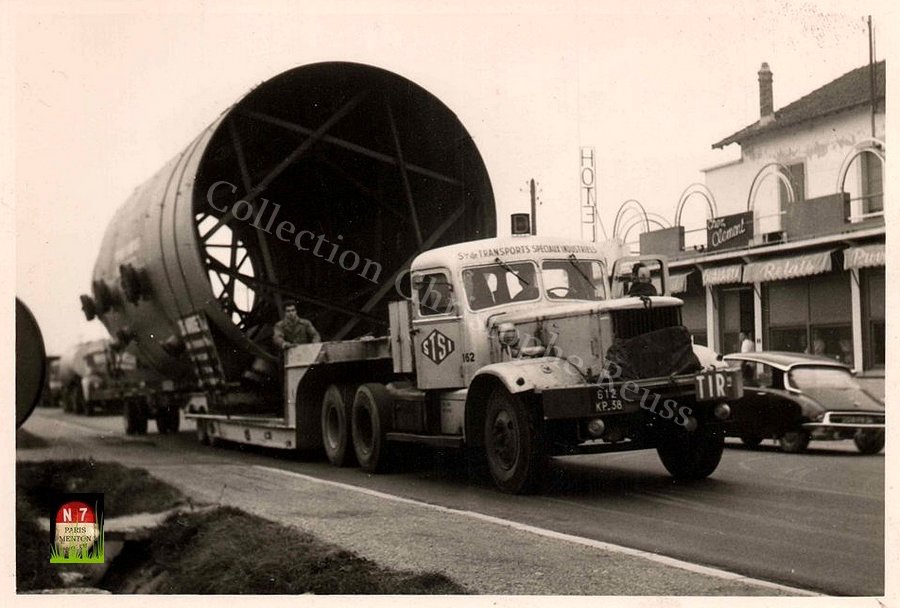

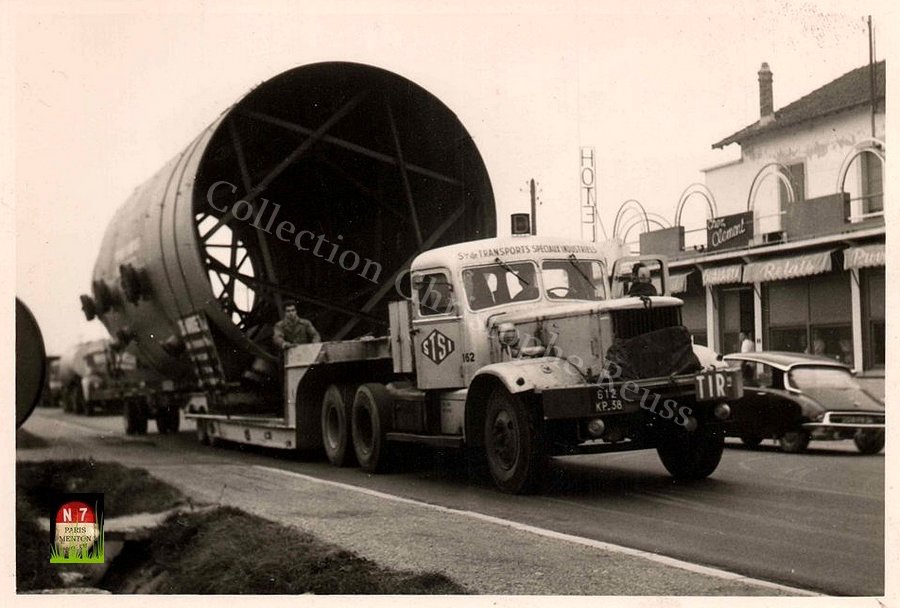

Passage d'un convoi de la Société de Transport Spéciaux

Industriels et de son tracteur Bernard devant Le Relais Provençal,

vers 1957.

Un chauffeur debout sur le marche pied, vérifie que la traversée

de la ville se passe sans encombre.

Le Provençal, c'était aussi pour nous, notre

poste téléphonique.

Lorsque quelqu'un nous téléphonait, une serveuse du restaurant

traversait la route pour nous prévenir.

Les camions qui s'arrêtaient au relais étaient

bien plus pittoresques que les voitures, parce qu'ils différaient

davantage les uns des autres.

Sur les bâches diversement colorées je lisais Villeroy

et Boch, Rivoire et Carret, Borel frères, et d'autres dont la

raison sociale se terminait par "frères" ou "père

& fils" parce qu'il y avait beaucoup de petites entreprises

de transport familiales.

Je voyais passer aussi des grumiers avec des troncs énormes,

des camions porte-fer avec leur curieuse cabine étroite au milieu,

des camions-citernes d'essence avec leur échelle fixe, les camions

de produits chimiques avec leur citerne ridiculement sous dimensionnée,

les camions de déménagement dont l'avant de la caisse

carrossée surmontait la cabine comme un front bombé, et

les pinardiers aux citernes peintes en rouge.

De loin c'est d'abord l'avant des camions qu'on apercevait.

Les différentes marques avaient chacune un aspect très

différent. Les Berliet, les plus nombreux, se distinguaient par

leur museau arrondi et leur pare-choc à double courbure bien

particulière.

La calandre des Willème ressemblait à une bouche largement

ouverte, les Bernard avaient un air sympathique avec leurs larges garde-boue,

et il y avait de curieux hybrides Berliet/Bernard.

Les formes anguleuses et le capot long des Saurer et des Latil leur

donnaient un air à la fois plus sérieux et plus classique.

Les anciens Somua à la petite calandre ovale semblaient mesquins

tandis que le nouveaux Somua, toujours à cabine avancée,

étaient garnis d'ornements chromés qui lui conféraient

une esthétique certaine.

Les Unic au museau en trapèze donnait une impression d'utilitaire

robuste. Les Magirus-Deutz passaient dans un bruit caractéristique

de ventilateur.

La cabine avancée des Saviem, des Fiat, et des Man n'attirait

pas l'attention, ils n'avaient pas "la gueule" des autres

camions.

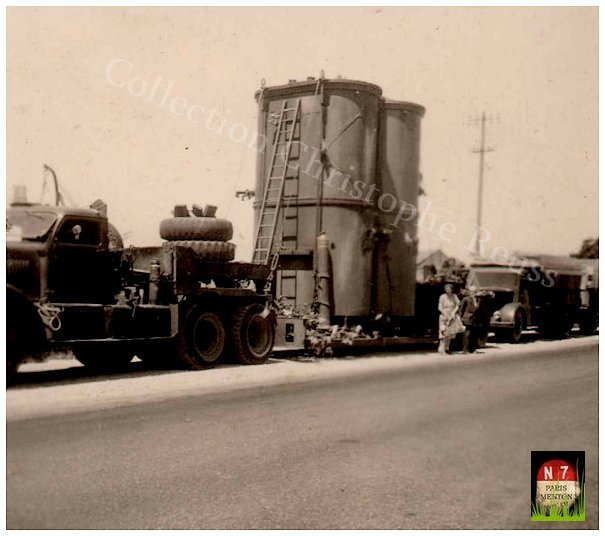

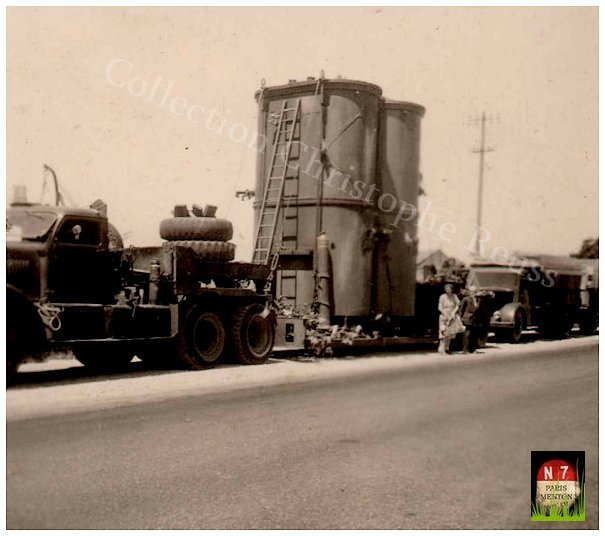

Nouvelle animation devant les fenêtres de la maison, avec

l'arrêt casse croûte de ce convoi exceptionnel.

L'occasion de faire quelques photos souvenirs, devant la cuve géante.

(1953)

A cette époque il n'y avait aucune norme concernant

l'usure des pneus. On usait les pneus lisses jusqu'au bout.

Les couches de toile de la carcasse dessinaient des ovales concentriques

sur les pneus des camions. C'est pourquoi il n'était pas rare

d'entendre une explosion au moment du repas. On sortait voir.

C'était toujours un pneu de camion qui avait éclaté.

Les camions arrêtés d'un côté et la bourne

de l'autre ne laissaient qu'environ un mètre de passage pour

les piétons.

En passant tout près des grandes roues, dans une bouffée

d'air chaud qui sentait l'huile et le caoutchouc surchauffés,

j'avais peur qu'un pneu éclate à ce moment-là et

j'accélérais le pas.

L'été, la période des vacances amenait

un flot de voitures de tous les départements, ainsi que des voitures

étrangères.

Les Allemands, les Belges, les Hollandais et les Anglais étaient

les plus nombreux. Mais on voyait aussi des italiens et d'autre nationalités,

reconnaissables à la petite plaque ovale à l'arrière

des carrosseries.

Cet afflux d'estivants ne manquait pas de créer de mémorables

embouteillages, jusque devant la maison.

En me réveillant chaque matin, avant d'ouvrir la

fenêtre, j'avais déjà une bonne idée de ce

qui se passait dehors. Si j'entendais siffler les fils électriques,

un fort mistral soufflait.

S'il pleuvait, le chuintement caractéristique que font les pneus

sur l'asphalte mouillé me l'indiquait. Si le bruit des moteurs

était plus modéré, il y avait de la neige.

L'hiver, certains chauffeurs laissaient tourner le moteur de leur camion

au ralenti pendant qu'ils allaient manger au restaurant.

Comme les moteurs ne tournaientt pas rond, c'était en quelque

sorte comme une phrase musicale qui se répétait à

l'infini : gna-gna-gna...gna, gna-gna-gna-...gna, gna-gna-gna...gna,

gna-gna-gna...

Quand il faisait très froid, il arrivait souvent qu'ils allument

un feu de papier journal sous le moteur pour le réchauffer avant

de redémarrer.

Je m'amusais tout seul à reconnaître au bruit les modèles

de voiture et de camions sans regarder d'abord par la fenêtre,

mais seulement après pour vérifier.

Le bruit de fond des moteurs ne représente qu'une

faible partie de l'atmosphère difficile à définir

qui émanait de la route.

Le mouvement était continuel, l'activité permanente et

diversifiée.

Les gens de la famille qui venaient nous voir n'aimaient pas cela et

nous compatissaient de devoir supporter le bruit de la circulation.

Après la petite montée de la sortie du village, les camions

accéléraient et changeaient de vitesse, et mon oncle des

Vosges disait " Ah! Ces reprises! Ah! Ces chauffeurs qui conduisent

torse nu ! "

comme si c'était une critique, mais je crois qu'au fond de lui

il avait une certaine attirance pour cette ambiance.

Turbine sur remorque et tracteur Somua devant la maison. 1953.

Bien entendu, un tel trafic routier ne manquait pas d'engendrer

de nombreux accidents de la circulation.

C'est regrettable à dire, mais en vérité les accidents

étaient des attractions et des distractions pour les enfants

et les jeunes.

Si l'on n'entendait pas directement le choc, on s'en rendait vite compte

par la file de véhicules arrêtés. Nous n'avions

plus qu'à remonter la queue jusqu'à l'accident.

Là, on rencontrait toujours quelques copains dans l'attroupement

qui s'était formé. L'ambulance arrivait, la police traçait

des marques à la craie sur la chaussée, mesurait les distances.

On supposait la cause de l'accident, puis on s'informait, on expliquait,

on commentait. Il y avait de quoi alimenter les conversations pendant

quelques jours.

Les camions aussi étaient souvent impliqués.

Je ne vais pas énumérer ici tous les accidents qui se

sont produits sur la nationale 7 à Portes et dans les environs.

Ils se confondent dans ma mémoire, il y en a trop.

Combien de fois ai-je vu un camion en travers de la route, bloquant

la circulation dans les deux sens, ou bien couché sur un côté

et toute sa marchandise éparpillée !

Un jour, une voiture endommagea le muret de notre jardin. Mon père

ne fut pas fâché que l'assurance de l'imprudent chauffeur

fasse reconstruire un mur tout neuf et plus solide.

On trouvait aussi quelquefois des choses utiles au bord de la route.

Par exemple nous trouvâmes un jour devant la maison un sac de

pommes de terre certainement tombé d'un camion.

Hormis les accidents automobiles, bien d'autres événements

ne manquaient pas d'attirer le badaud.

Les courses de vélo, à l'instar du Critérium du

Dauphiné, avec son cortège de voitures publicitaires aux

formes fantaisistes, le Corso fleuri et ses chars décorés,

les convois des cirques et des forains, les seuls qui avaient le droit

d'atteler deux remorques l'une derrière l'autre, et, sans doute

les plus impressionnants de tous, les convois exceptionnels.

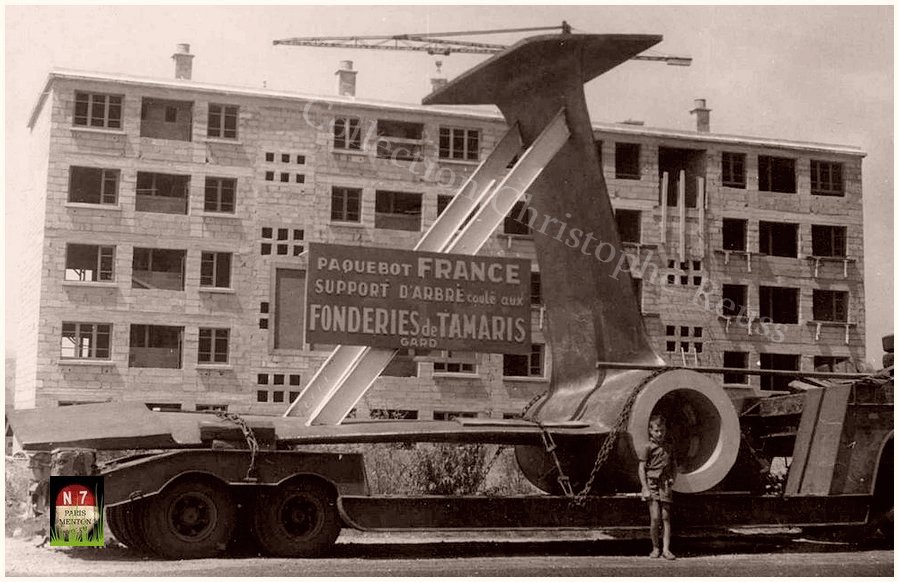

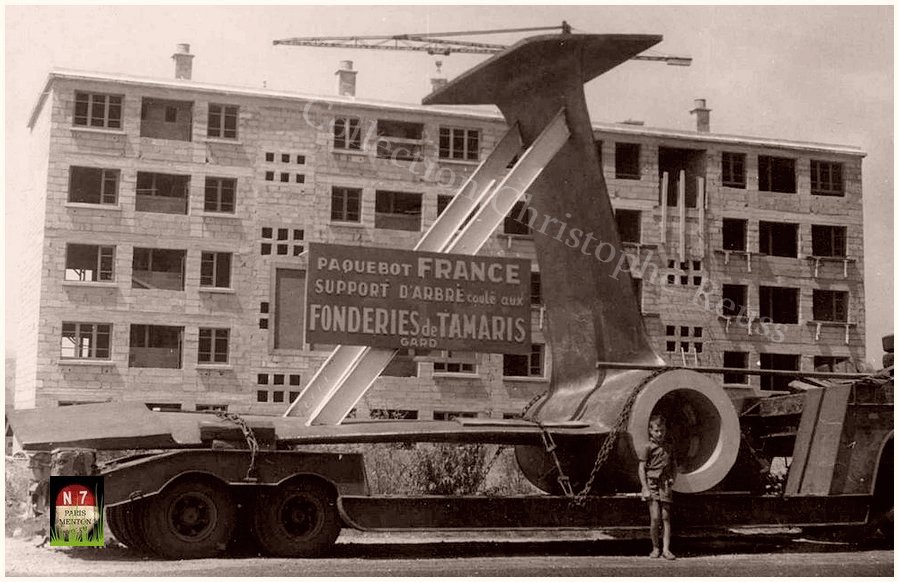

Stationnement devant la maison d'un convoi exceptionnel transportant

un support d'arbre du futur paquebot France. 1956.

En arrière plan, l'immeuble en construction existe toujours actuellement.

Image réactive.

Formidables remorques aux multiples roues, structures

gigantesques alambiquées, camions tracteurs aux dimensions colossales,

tout ça nous impressionnait fortement, et nous profitions de

ces occasions pour immortaliser sur pellicule ces engins aux allures

de monstres primitifs.

Parfois des hommes à pieds munis de longues perches courraient

devant le camion tracteur afin de soulever les fils électriques

qui traversait la route, facilitant ainsi le passage du convoi.

L'ex Relais Provençal, aujourd'hui une insignifiante boutique

de tatouage.

Ce qui autrefois fut la nationale 7, n'est plus aujourd'hui

qu'une rue de banlieue ou circule un trafic local, quasiment déserte

la nuit et ponctuée de feux rouges interrompant le trafic à

chaque carrefour.

Après que les Quaranta, les propriétaires d'autrefois,

aient pris leur retraite, le Relais Provençal devint "Chez

Mémé", puis plus récemment "La Calèche".

C'est maintenant une insignifiante boutique de tatouage. La salle vitrée

du devant a été démolie depuis longtemps.

La piste poids lourds du relais laissa place à des hangars puis

à des immeubles." Christophe Reuss.

Grand merci à Christophe Reuss pour son récit,

ses souvenirs et pour la confiance qu'il m'a accordée.

La maison familiale, quant à elle, a traversé

le temps, écartée comme par miracle de tout projet de renouvellement

urbain ou de restructuration de quartier.

Aujourd'hui, le secteur de route compris entre la sortie Sud de Valence

et le bourg de Portes est jalonné d'entreprises, de commerces franchisés,

d'entrepôts,

morne paysage caractéristique à toutes les zones commerciales

situées en périphérie de ville.

Ne subsistent plus que quelques photographies cornées sur papier

glacé pour nous rappeler les bons souvenirs de toute une vie passée

sur le bord de la Route Nationale 7.

En route -

Le bourg débute réellement au niveau du square

des fusillés Rue Jean Jaurès.

Une placette où une stèle commémore le souvenir des

33 martyrs fusillés par les Allemands.

Photo : Souvenir Français de Portes Lès Valence

Portes-lès-Valence le 8 juillet 1944 :

Trente-trois otages pris parmi les détenus de Montluc dont trois

drômois raflés le 15 juin à Saint-Donat-sur-l’Herbasse,

sont fusillés à Portes-lès-Valence le 8 juillet

1944,

en représailles d'un sabotage dans la gare de Portes la nuit

du 6 au 7 juillet 1944.

Voir le contexte historique : http://museedelaresistanceenligne.org/media577-FusillA

Mai 2017, le square des fusillés accueille un second

monument commémoratif, il s'agit de la petite stèle située

autrefois au bord de la route (voir plus haut) et déplacée

en fin d'année 2016.

Elle rend hommage aux maquisards Baudoin Marcel et Samuel Marcel, de

la compagnie Pons, tombés le 31 août 1944 pour la Libération

de Valence.

Je remercie : Le Président du Souvenir Français

de Portes lès Valence et Les Amis de la Résistance ANACR

comité Plaine de Valence, pour les renseignements qui figurent

ci-dessus.

En face des monuments aux morts, surplombe l'ancienne

école de garçon.

L'ancienne "École de Garçons"arbore aujourd’hui

une fresque en trompe l’œil tellement bluffante qu'il faut

y regarder à deux fois pour repérer le vrai du faux.

Fresque par Vincent Ducaroy. Image réactive.

https://www.trompe-l-oeil.info/Murspeints/details.php?image_id=34698

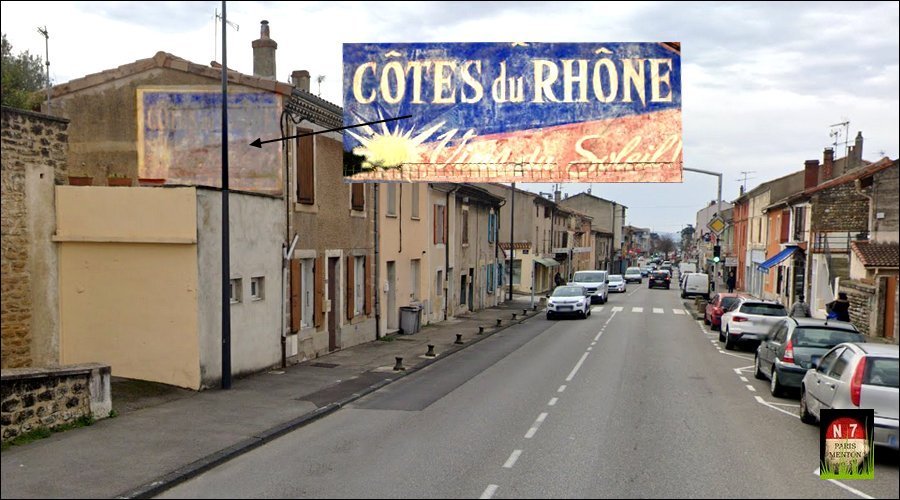

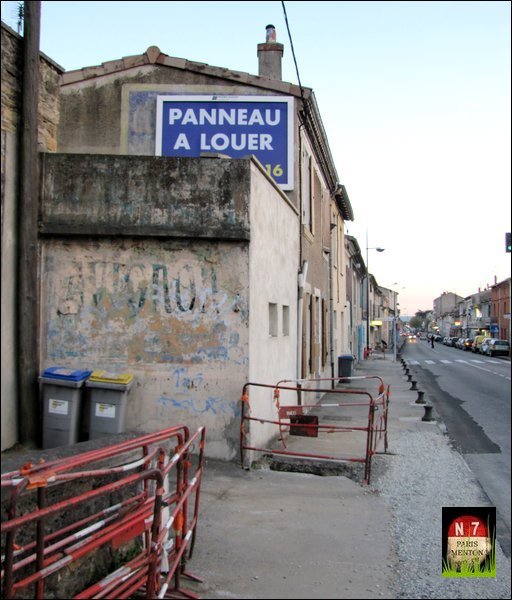

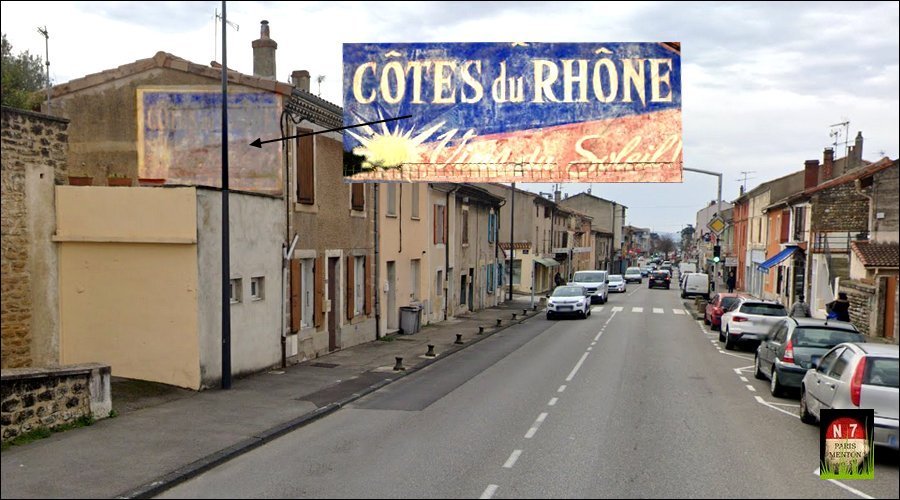

Publicité peinte pour Avignon. Photo C.K 2016. Image réactive

Photo JF Lobreau.

Sur le mur du haut un panneau publicitaire moderne recouvre une ancienne

réclame peinte non identifiable.

En 2021 l'ancienne réclame réapparaît après

le retrait du panneau moderne.

La publicité pour Avignon sur le mur du bas est recouverte.

En 2022, la réclame pour le Vin du Soleil, est définitivement

effacée sous un ravalement de façade.

En route -

Comme dans bien des communes, l'ensemble des activités

se sont regroupées hors la ville, laissant les rues du centre bourg

plus ou moins désertes, environnement aujourd'hui moralement dépressif.

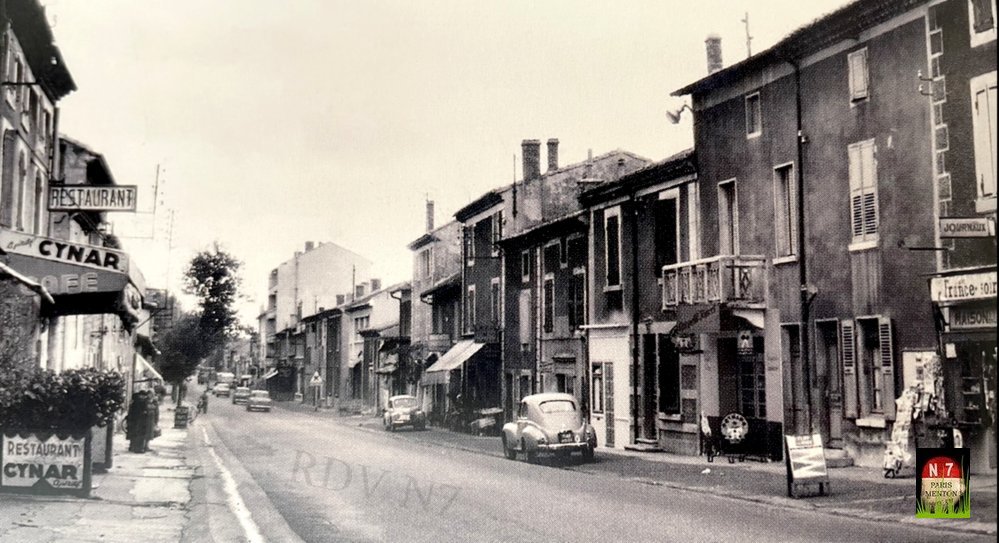

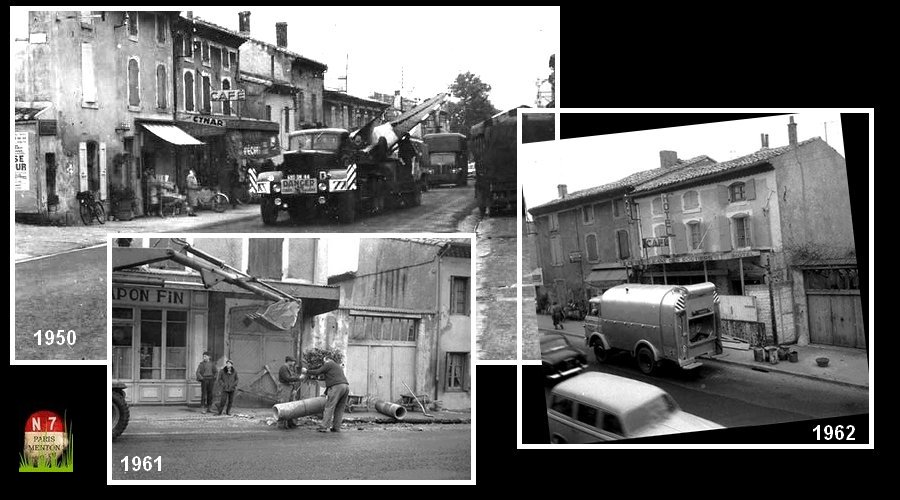

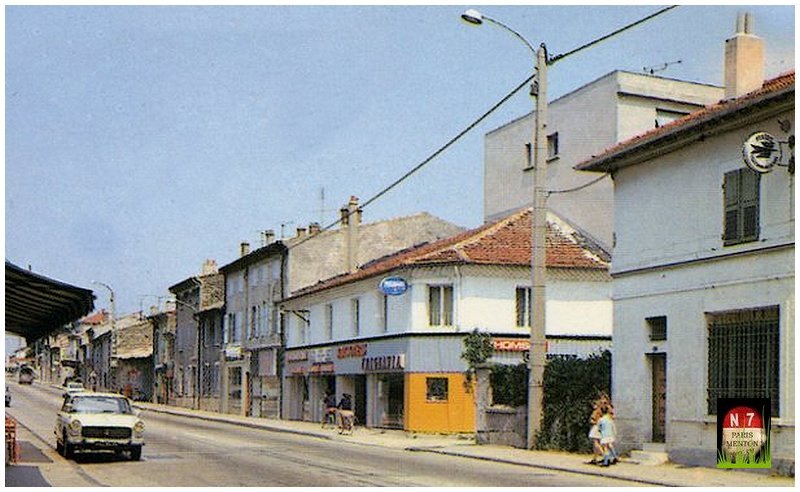

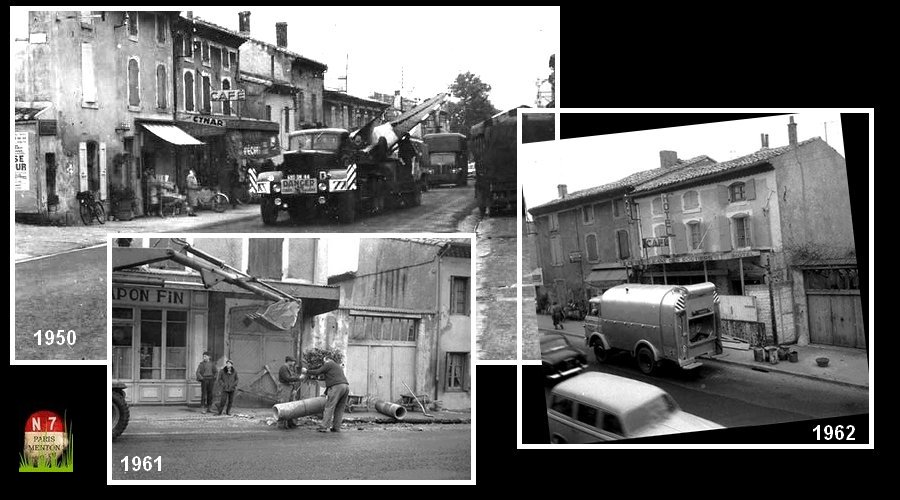

La rue Jean Jaurès, au début des années 50. A gauche,

le Café, Hôtel - Restaurant "Au Chapon Fin".

Même lieu aujourd'hui image réactive.

Au numéro 33 de la rue Jean Jaurès, le "Rétro

Bar" a depuis longtemps tiré sa révérence.

Fermée à la fin des années 2000, la bâtisse

délabrée attend aujourd'hui sa dernière heure ...

Peu de gens savent qu'à l'emplacement de la brasserie, aujourd'hui

définitivement fermée, se tenait un Relais de diligence.

Mais ne passez pas si vite votre chemin !

Approchez vous discrètement, et écoutez à la porte.

Chuuuttt !!!

La bicoque possède ses fantômes...

Approchez, approchez !

N'entendez vous pas le bruit des sabots qui résonnent sur les pavés

de l'arrière cour ?

N'entendez vous pas les jurons du postillon, menant tant bien que mal

son attelage à la remise ?

C'est qu' ici, à une époque où attelages

et chariots hippomobiles menaient grand train, il y avait un relais de

diligence.

L'arrière cour possède encore ses écuries et son

four à pain, témoins d'une époque aujourd'hui révolue

depuis deux siècles.

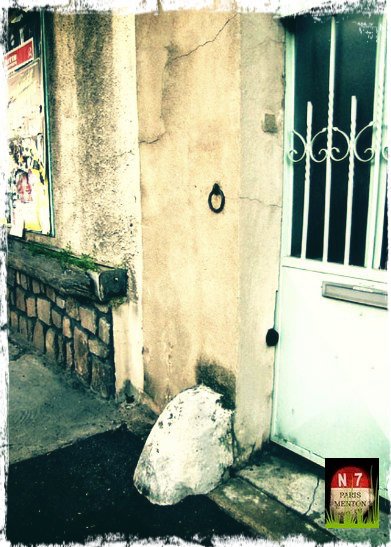

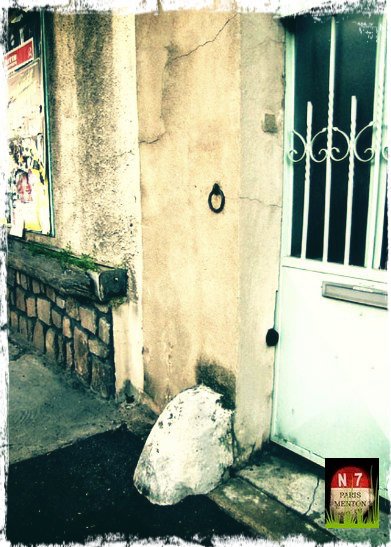

Anneau mural et bouteroue à la porte cochère,

nous rappellent le passé du relais de diligence.

Photo Claude.K

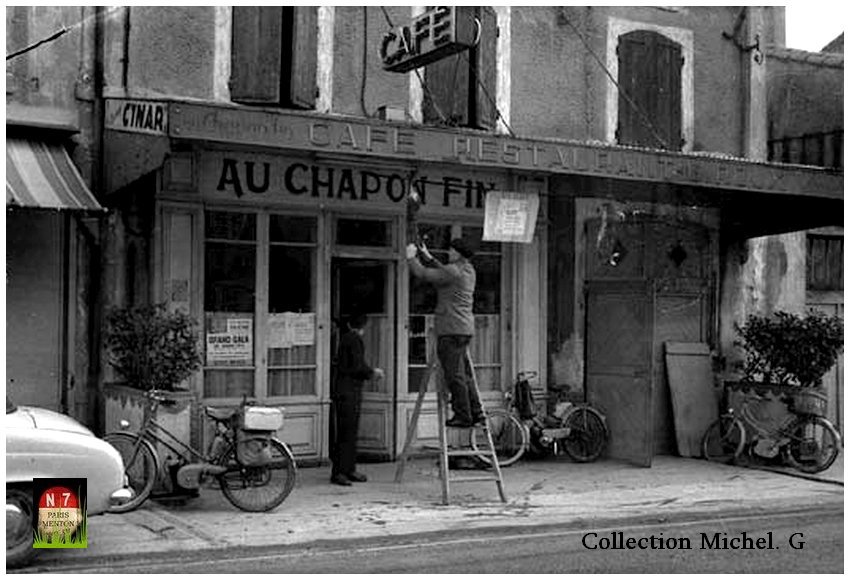

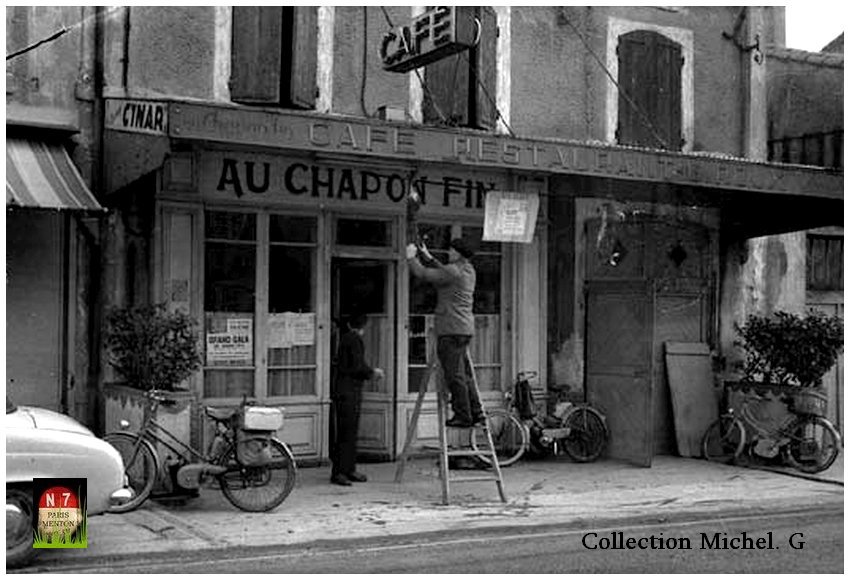

En des temps plus proches de nous maintenant,

Michel G. a passé une partie de son adolescence, ici, vers les

années 1950.

L'établissement se nommait alors Le Chapon Fin.

Michel se souvient :

L'établissement faisait un peu restaurant mais

ne proposait qu'un menu fixe aux clients.

La partie hôtel ne disposait que d'une chambre unique, une grande

chambre rarement louée. A cette époque on ne cherchait

pas vraiment le profit.

Les chambres du dernier étages n'étaient jamais proposées

et restaient dans un état déplorable.

La principale activité du Chapon Fin c'était

le Bar.

L'établissement possédait l'une des premières télévisions

et le soir, tout le quartier venait voir ses émissions favorites,

36 chandelles le lundi, la piste aux étoiles le mercredi, les

résultats sportifs le dimanche...

Chacun, venant en voisins, occupant toujours la même place, comme

par habitude.

C'était le coup de feu, le bar tournait à plein régime.

Tout le monde se connaissait très bien dans le village ce qui

facilitait les choses.

Les gamins venaient voir la télé aux heures des dessins

animés, et nous leur donnions un verre de grenadine.

Le Chapon Fin et la famille en 1951.

Le Chapon Fin était bien situé, juste

au bas de la montée de l'église.

Le dimanche, comme partout dans les campagnes de France, l'heure de

sortie de la messe correspondant à l'heure de l'apéritif,

nous ramenait une clientèle endimanchée.

Les enterrements aussi d'ailleurs.

Un peu plus loin, c'était le royaume des boulistes. Sur

les trois terrains de boules situés à proximité

du Chapon Fin, les habitués s'affrontaient au cours de longues

parties nocturnes.

Les joueurs venaient régulièrement au bar passer commande

de boissons ou de sandwichs qu'ils se faisaient ensuite livrer sur place.

Lorsque Michel, le jeune garçon du café assistait aux

parties de boules, c'est lui qui prenait directement les commandes auprès

des joueurs.

Tranches de Vie, rue Jean Jaurès, devant le Chapon Fin.

1950 : Goudronnage de la route nationale

1961 : Travaux sur le réseau d'égout

1962 : Ramassage des ordures, à une époque où il

n'est pas encore question de tri sélectif.

Le Chapon Fin, possédait le seul téléphone

du quartier, dont le numéro était le 40.

Un vieux téléphone mural ou il fallait tourner une manivelle

et dire : "allô ! pour le 40 à Portes je voudrais

le ........ ! "

Plusieurs commerçants du quartier utilisaient

le téléphone du Chapon Fin et de la même façon

Michel courrait les chercher en cas d'appel,

surtout si l'appel provenait d'une contrée reculée, à

une époque ou 50 km paraissaient une distance pour le moins lointaine.

Puis le téléphone moderne est arrivé. Fini l'opératrice,

on composait directement le numéro sur un cadran.

Et quand Michel, le gamin du Chapon Fin, plus par curiosité que

par jeux, se mit à tester de nombreuses fois l'horloge parlante,

cela lui valu une bonne engueulade à la réception de la

note des PTT.

(Un grand Merci à Michel.G pour m'avoir fait

partager un bon moment de nostalgie au travers de ses photos et de ses

anecdotes)

1959 : Aujourd'hui c'est jour de fête au Chapon Fin.

Comme tous les ans, l'établissement se prépare à

accueillir le Loto annuel de l'association de quartier.

Dans l'arrière salle du restaurant, on va mettre les petits plats

dans les grands et à la devanture, histoire d'attirer le chaland,

on suspend les meilleurs lots à gagner ce soir, en l'occurrence

ici, de beaux lièvres tout frais tirés de la chasse du

matin.

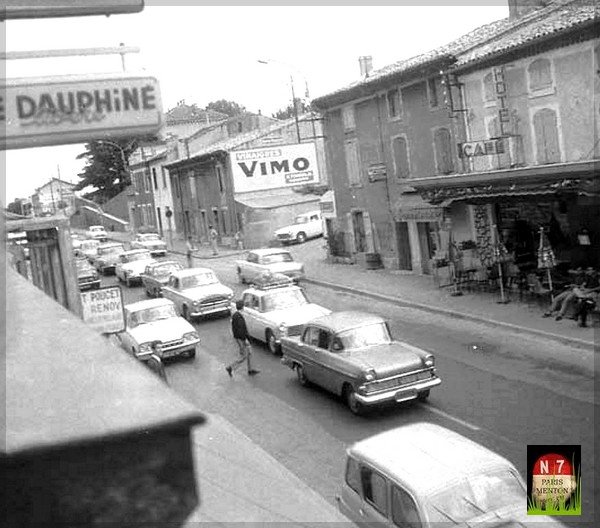

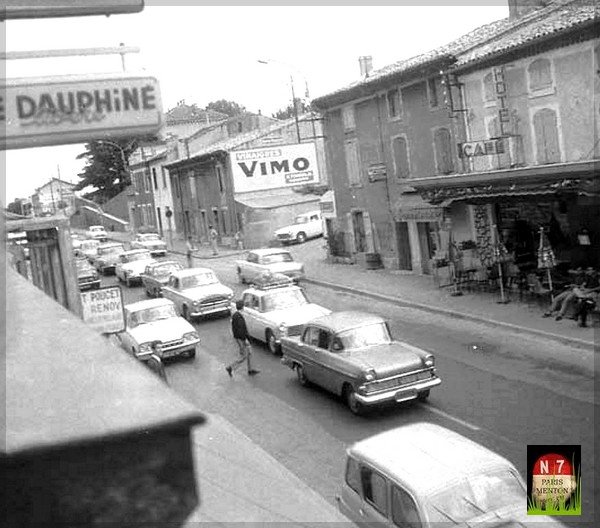

Jour d'affluence sur la N7, devant le Chapon Fin.

Apparemment le ralentissement se fait dans le sens des départs

vers la Méditerranée.

Les gendarmes sont à pied d’œuvre et règlent

la circulation au niveau du carrefour de l'église.

Des clients attablés à la terrasse du café ont

tourné leurs chaises face à la rue et assistent au défilé

migratoire.

En route -

Abandonnons les fantômes du Rétro-bar et poursuivons

notre route...

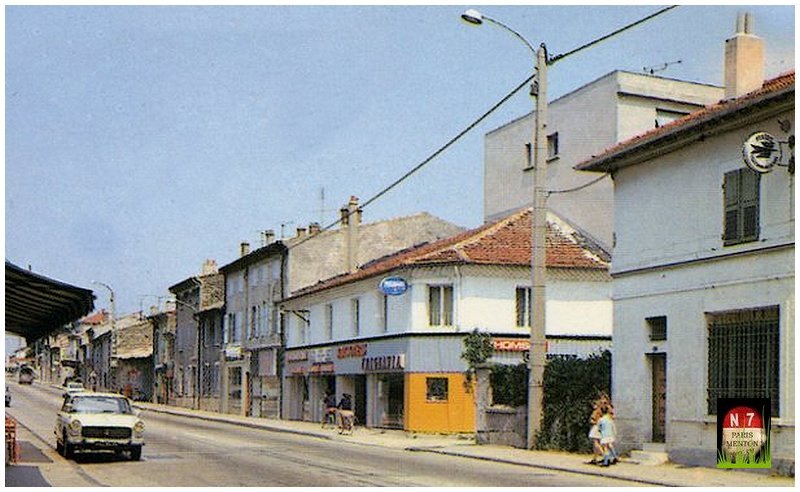

La rue Jean Jaurès, vue en direction de Valence dans les années

50. A droite, une automobile est arrêtée devant le Chapon

Fin. Image réactive.

La rue Jaurès années 60, vue ici en direction de Valence.

L'alimentation (photo ci-dessus) s'est séparée de sa pompe

à essence.

Même point de vue aujourd'hui. Image réactive.

"Dans le village même il y avait beaucoup de

petits commerces qui ont disparu les uns après les autres : deux

boulangeries, une boucherie, un charcutier, un café, un coiffeur,

une laiterie où on achetait du beurre de la motte,

un réparateur de vélo où trônait sur une

étagère un bocal d'asticots pour les pêcheurs, un

électricien qui vendait aussi des appareils ménagers,

une épicerie où ma mère achetait du chocolat Suchard

qui avait une image d'animal pour les enfants dans chaque paquet, une

épicerie Casino dont le patron gardait contre son oreille le

crayon qui lui servait pour additionner à toute vitesse les achats

des clients, un bureau de tabac qui vendait des billes en terre cuite

à 1 franc et des agates (billes en verre) à 5 francs,

et enfin la librairie/marchand de journaux.

Quand le magasin fermait à l'heure de midi, des exemplaires du

Progrès et du Dauphiné Libéré, les deux

quotidiens locaux, restaient fixés à des présentoirs

dehors sur le trottoir.

A côté, une assiette sur une petite table permettait à

ceux qui prenaient un journal de le payer en y laissant une pièce

de 20 francs". Christophe Reuss

| |

Vous reprendrez bien un petit coup de nostalgie ?

Vue vers Valence. Image réactive.

|

Nous arrivons "place de la bourse"... Non je plaisante

! C'est la place de la Mairie.

Mais tout de même, la grande place concentre pas moins de cinq établissements

bancaires (si, si, regardez bien !) et quelques bistrots, un kebab et

des petits commerces.

Le quartier a été refait à neuf, et les programmes

immobiliers apportent au vieux bourg sa nouvelle physionomie pour les

décennies à venir.

Carrefour avec la route de Montmeyran signalé par une borne

d'angle Michelin.

La RN7 / rue Jean Jaurès toute arborée borde la place

de la Mairie, vue en direction de Valence.

Au premier plan, à droite, la bascule, au fond derrière

le camion, le bâtiment de la Poste.

"Sur la place se trouvait la mairie, la salle des

fêtes et la poste.

La salle des fêtes servait aussi de cinéma; on y passait

un film pour les enfant chaque jeudi après-midi.

La place était ombragée de rangées de platanes.

Dans le coin qui fait angle avec la route de Beauvallon, la bascule

publique était souvent utilisée par les paysans qui venaient

peser leur remorque, tirée en général par un petit

tracteur Sabatier orange". Christophe Reuss

Années 60. Carrefour de la RN7 et de la route de Monteyran,

vue en direction de Valence.

La RN7 a perdu ses arbres. Même lieu aujourd'hui. Image réactive.

Au carrefour de la RN7 et de la D221 vue en direction de Livron, Montélimar.

Même lieu . Image réactive.

Le garage Pelissier vers 1960.

Le temps où les stations-service étaient implantées

au cœur des villes est aujourd'hui bien révolu.

Même lieu aujourd'hui. Image réactive

Vue en direction de Valence et du centre bourg, le garage Pelissier.

Demandez un Lilet !

Cette publicité hélas en très mauvais

état est assez rare sur la Nationale 7. Sauf erreur, c'est la première

fois que nous la rencontrons depuis notre départ de Paris.

Le message est simple... Demandez Un Lilet. (orthographe avec un L)

Lillet est un apéritif à base de vin, produit à Podensac,

près de Bordeaux.

La société Lillet Frères (liquoristes et négociants

en vins et spiritueux) a été fondée en 1872 à

Podensac, en Gironde.

Le marché américain adopte Lilet dans les années

1950 comme le drink «branché» de New York. (Pour

l'exportation la marque Lillet perd un L pour éviter la prononciation

"Liyet")

En 1950, la duchesse de Windsor, grande amatrice de Lillet, l'introduit

dans la haute société notamment chez Fauchon, puis dans

certains grands hôtels parisiens comme le Georges V ou le Ritz.

Par la suite, Lillet s'implante sur la Côte d'Azur afin de répondre

à la demande américaine.

Allez ! comme James Bond commandez votre cocktail Kina-Lillet-Martini

!

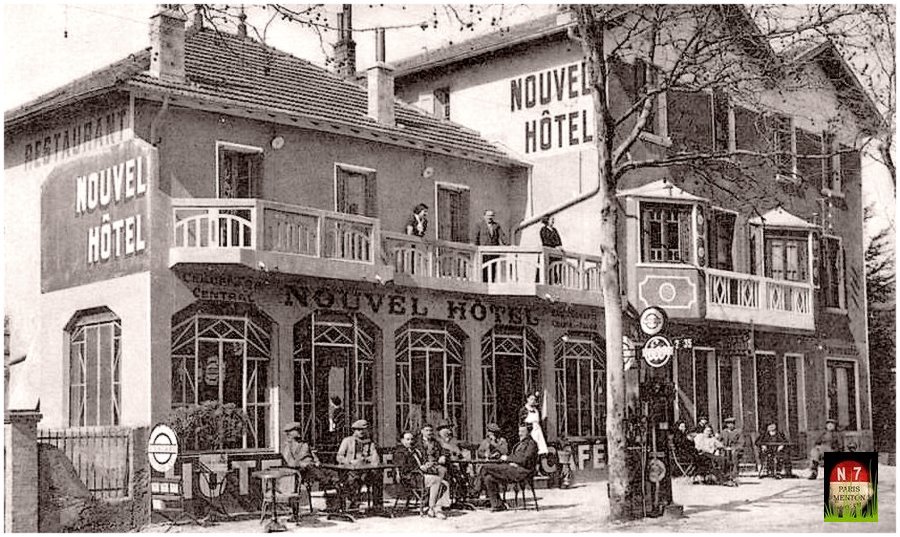

et pourquoi pas, au restaurant Bar à Vin "La Table",

situé au rez de chaussée du Nouvel Hôtel, sur notre

droite.

Réclame pour la Foire Internationale de Marseille. Même

lieu aujourd'hui. Image réactive.

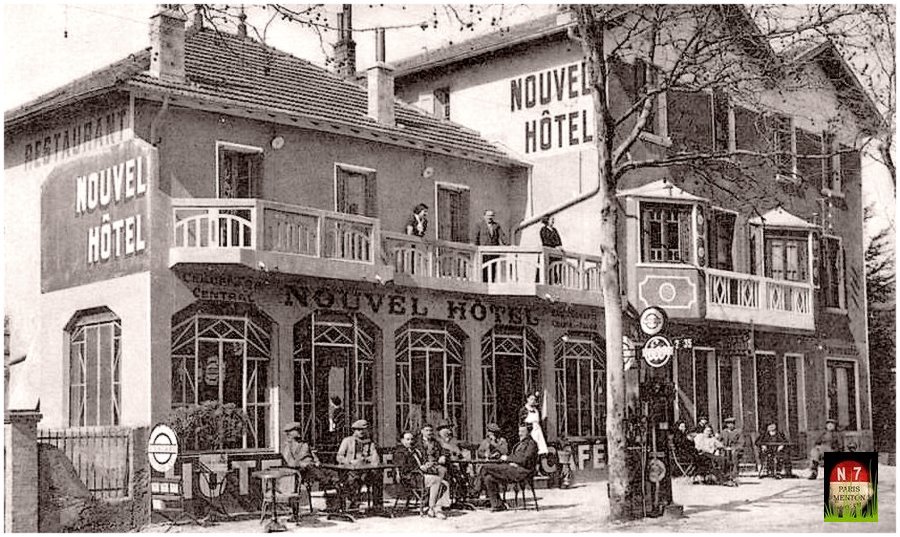

Le Nouvel Hôtel :

D'aspect fort engageant, son installation vient d'être

agréablement rénovée.

M. Freyssenet vous y accueille avec une extrême cordialité,

vous réservant une table familialement soignée qui débute

à 250-300 frs ...

Guide des auberges de France 1948.

En 1935, le Nouvel Hôtel a tout du modernisme. Eau chaude et

froide, chauffage central, tel 10 et pompe à essence.

L'établissement existe toujours aujourd'hui, dans

une version charme et cosy.

La Route Nationale 7, au milieu des années 50, vue en direction

du centre-ville de Portes.

Même lieu aujourd'hui. Image réactive.

Nous voici maintenant traversant les faubourgs pavillonnaires de sortie

de ville.

Mur peint, publicité pour carrossier. Aujourd'hui l'enseigne

n'existe plus.

La suite de l'étape

Le retour au sommaire

Rendez-Vous Nationale 7 @2017

- 2019 - 2022 - 2025 |

![]()