|

Quai Monléon :

Le quai Monléon - en sens interdit dans notre sens

de circulation - est intéressant à plus d'un titre.

Tout d'abord, il s'agit du tracé historique de notre RN7. Bien

avant l’extension de la ville sur la mer, des travaux de construction

de l'esplanade Francis Palmero et de la réhabilitation du Bastion.

Ensuite, à défaut de ne plus longer la mer

comme auparavant, le quai longe toujours le vieux Menton, l'occasion

de découvrir des ruelles étroites, des placettes ombragées,

des constructions aux couleurs typiquement méridionales.

Ce quai dont la construction se termine en 1891, permetait de relier

le vieux port de pêche à la Promenade du Soleil.

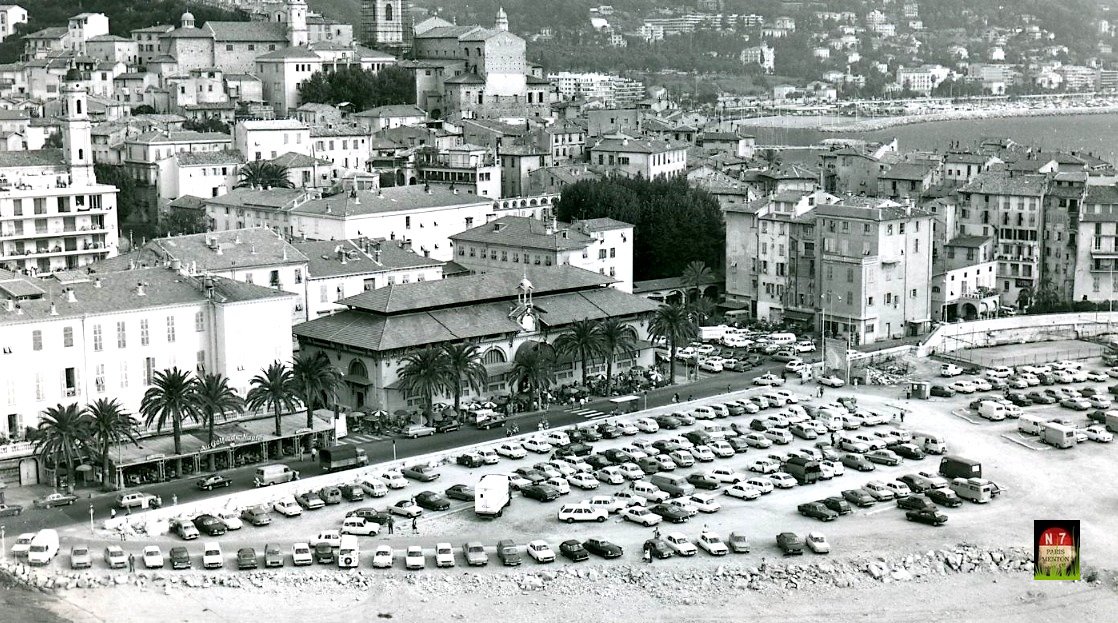

Vue du quai Monléon en 1950. Le secteur n'a pas encore subi

les grands travaux des années 70.

En route -

A l'entrée du quai, sur la gauche, un bâtiment

au ton rosé surplombe la route de toute sa longueur. Il s'agit

de l' Hôtel particulier dit "Palais Trenca de Monléon",

construit en 1780.

Les Monléon sont une famille d'origine italienne, établie

à Menton au début du 15e siècle où ils font

une carrière militaire auprès des princes de Monaco.

Charles Trenca est le chef du gouvernement des Villes libres de Menton

et Roquebrune lorsque celles-ci font sécession en 1848.

La Mairie de Menton occupa le Palais Trenca de 1882 à

1902.

Le 23 février 1887, tout le quartier situé

le long du bord de mer, fut terriblement éprouvé par un

tremblement de terre alors sans précédent qui toucha toute

la Côte d'Azur.

La ville de Menton fut la plus endommagée. Le Palais Trenca fut

lourdement affecté par les secousses sismiques.

Aujourd'hui le palais, dont l'entrée et la façade

se situent côté place Clémenceau, est devenu un

immeuble d'habitations.

Pour tout savoir sur le tremblement de terre de 1887

: https://www.azurseisme.com/Effets-sur-Menton.html

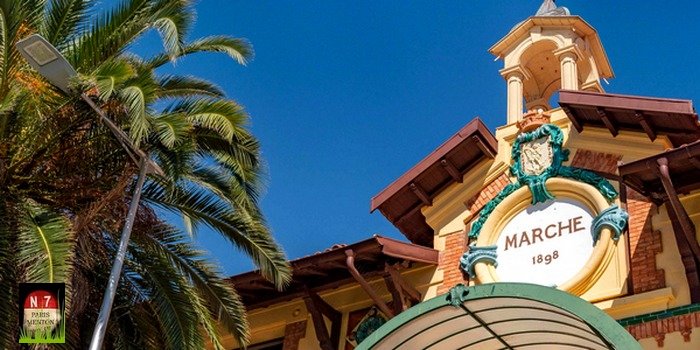

Après le Palais Tranca-Monléon, un autre

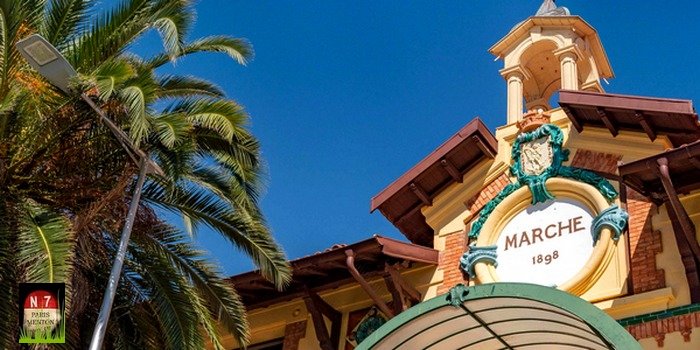

bâtiment bien plus remarquable, la Halle au marché.

En 1882, le maire de Menton, Emile Biovès, décide de

créer un marché couvert. Le projet est réalisé

par l’architecte mentonnais Adrien Rey (1865-1959). Il est achevé

en 1898.

Le bâtiment devait répondre à deux conditions

principales requises pour un bon fonctionnement du marché :

le besoin d’une très large ventilation combinée

à la nécessité de créer le plus d’ombre

possible.

Une bonne protection solaire est établie sur toute la façade

et forme un porche protégé jusqu’à l’entrée

principale.

L’architecte n’a pas oublié l’esthétique.

Le bâtiment est animé par une grande diversité

de matériaux et de couleurs : sol en pierre, plâtre,

brique, bois, décors en céramique de la fabrique Mentonnaise

Saïssi.

Source et extraits : https://cityxee.com/fr/marche-couvert-a-menton/

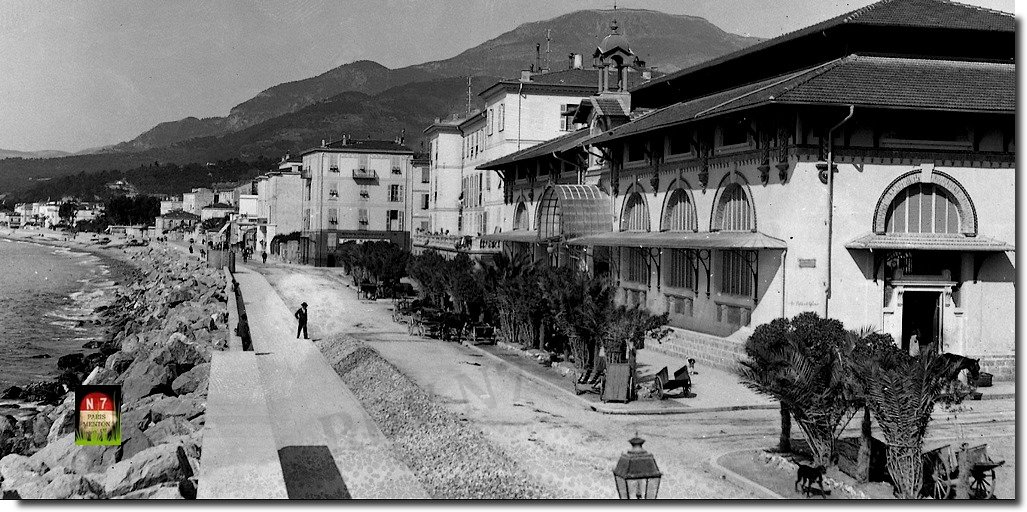

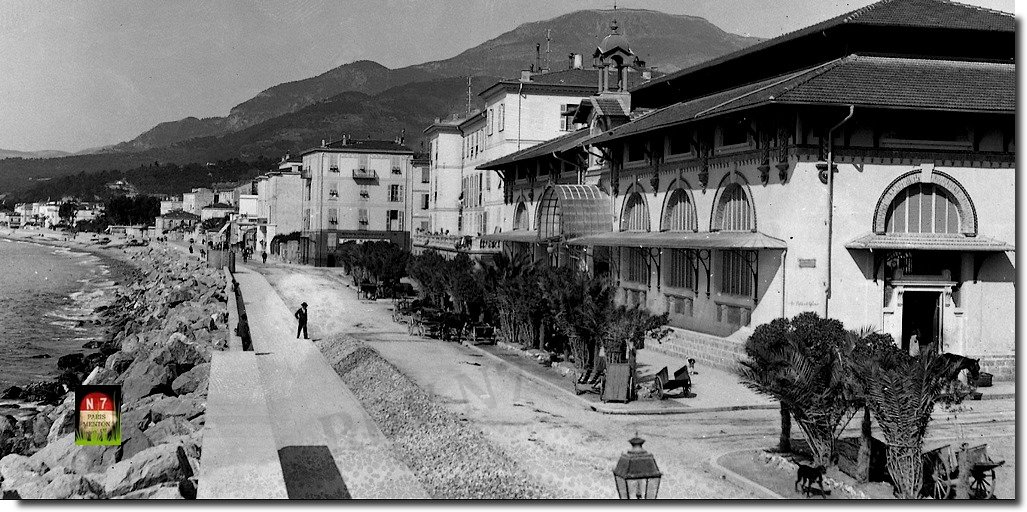

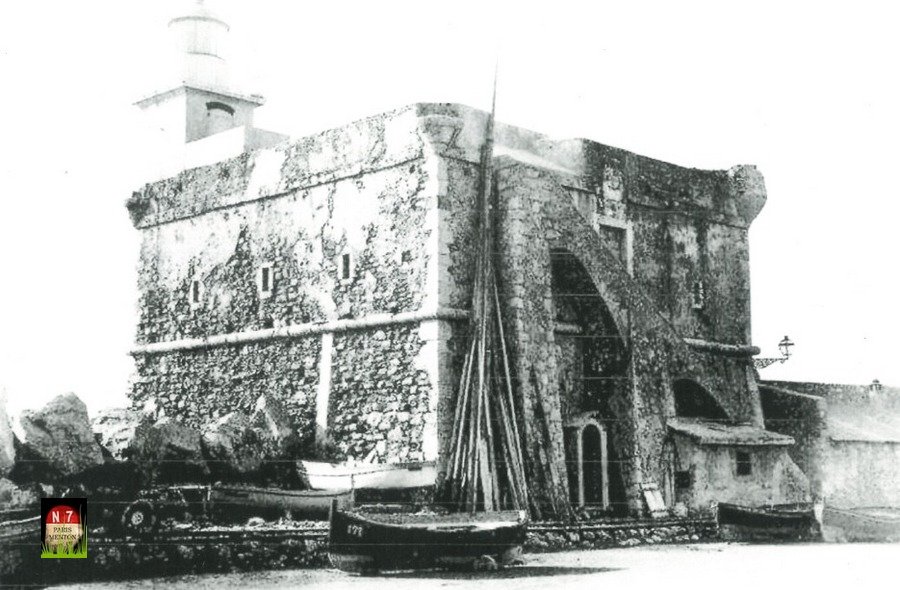

Le quai Monléon fin du XIXe siècle.

Au premier plan, la halle au marché nouvellement construite,

puis le palais Tranca Monléon.

La Halle, jour de marché, en pleine activité. Image

réactive même lieu aujourd'hui.

Arrivée en bout de quai, la route va contourner

le faubourg du Cap, un ancien quartier de pêcheurs, groupé

autour de la chapelle Saint-Sébastien.

La vieille ville a un petit air de dolce vita. Pourquoi ne pas aller

s'y perdre, au gré des ruelles étroites, des escaliers

et des placettes ombragées, bordées de façades

aux ocres lumineux ?

Le quai Monléon / RN7 passe au pied de la vieille ville,

dans les deux sens de circulation.

A gauche, les remparts du bord de mer. Même lieu aujourd'hui,

image réactive.

L'esplanade.

Jusqu'aux années 50, le quai longe le bord de mer.

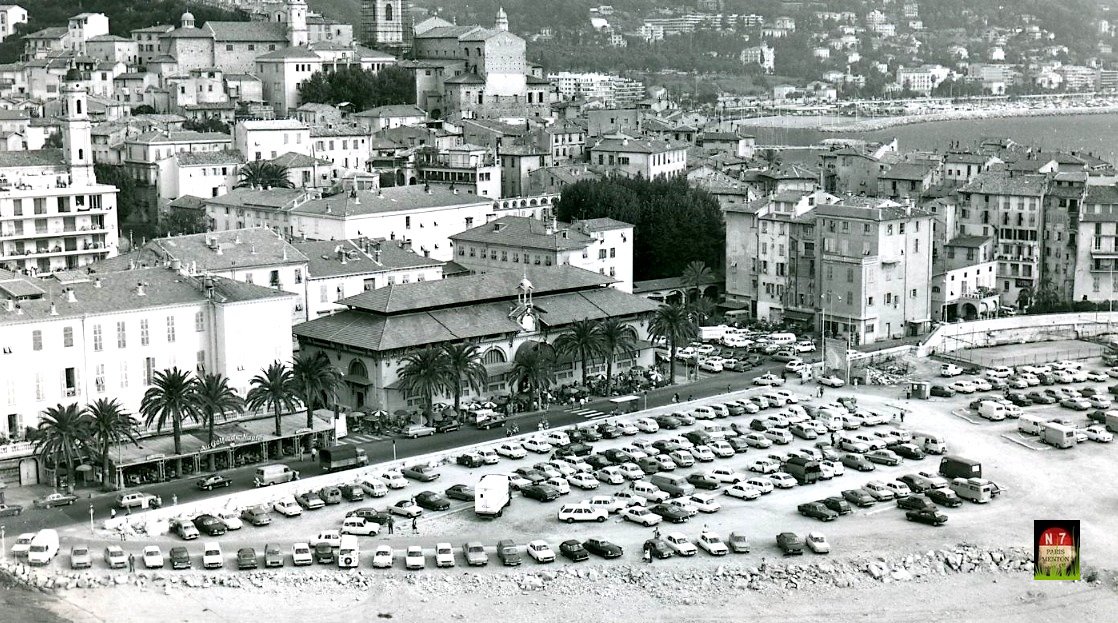

Au début des années 60, la ville gagne un peu de terrain

sur la mer, terrain vite transformé en un vaste parking urbain,

très pratique à l'époque pour se garer à

proximité du marché ou pour partir explorer la vieille

ville.

Mais les grands travaux débuterons réellement au milieu

des années 70.

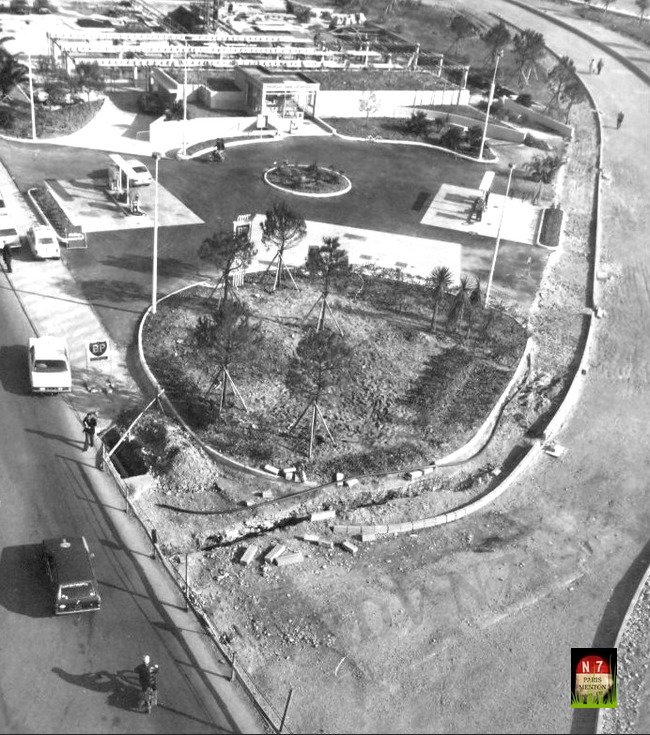

Dès le début des années 60 on gagne du terrain

sur la mer.

L'esplanade prend forme. Le quai Monléon (à gauche) se

retrouve séparé de la berge par un vaste terre-plein.

A partir des années 60, la ville s'étend sur la mer.

La halle au marché, n'est désormais plus en bordure de

mer, et l'automobile y gagne un vaste parking urbain.

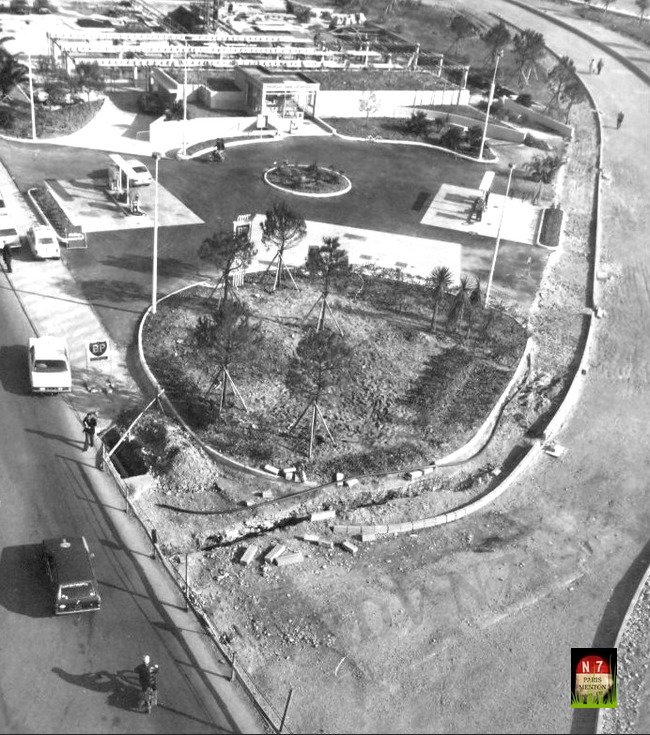

En 1974, le parking devient une esplanade, une route de contournement

est créée afin d'éviter le quai Monléon.

Au centre de l'esplanade, apparaît une station BP.

La station BP de l'esplanade en 1975. Au fond on aperçoit le

Bastion.

Un sens giratoire est instauré autour de l'esplanade.

En 1977, les travaux sont terminés

Face au quai Monléon en sens interdit, sens giratoire oblige,

contournons par la droite.

En route -

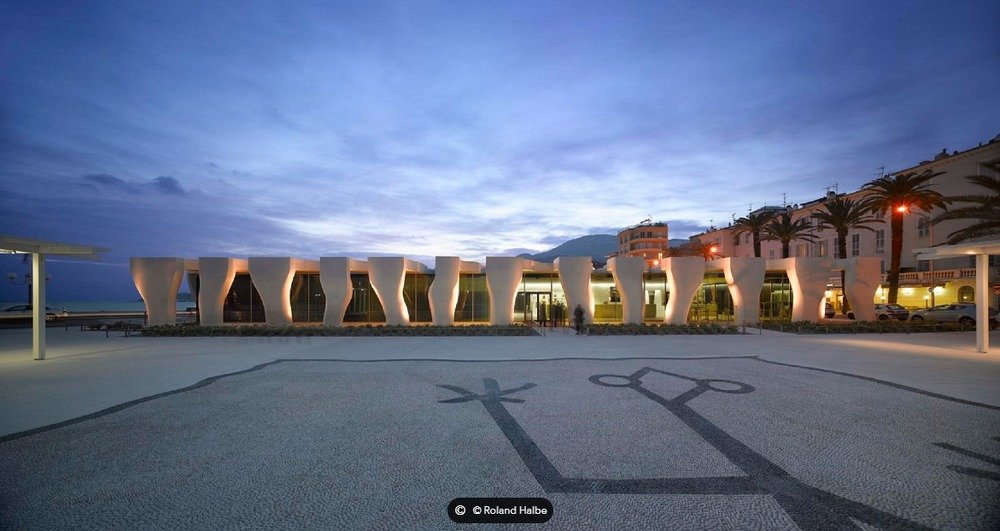

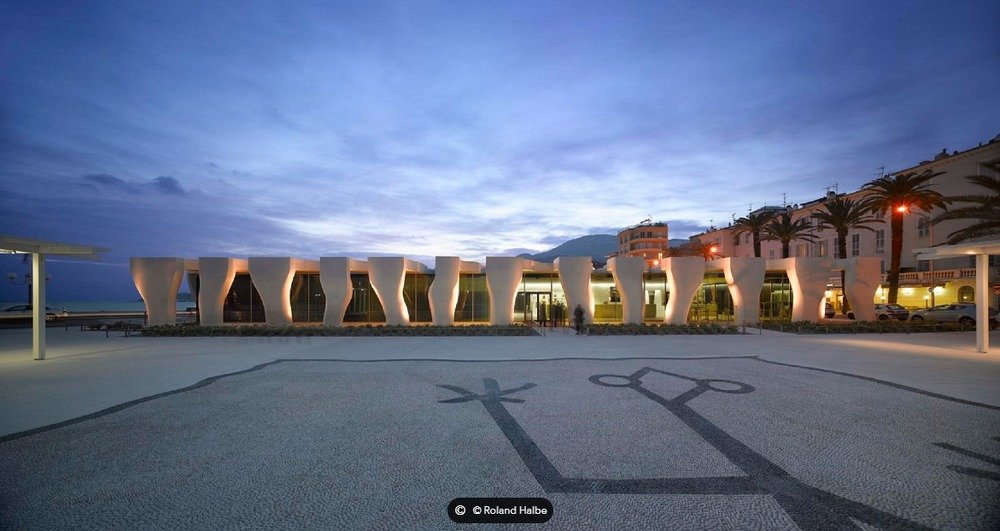

Aujourd'hui, le centre de l'esplanade est occupé

depuis 2011 par un bâtiment aux lignes modernes, en lieu et place

de l'ancienne station BP.

Il s'agit du Musée d'Art moderne Jean Cocteau - Collection Séverin

Wunderman, abritant des œuvres de Jean Cocteau sur différents

supports.

En octobre 2018, des vagues de 7 mètres, provoquées

par la tempête Adrian, inondent et endommagent plusieurs œuvres

du musée.

Comme quoi l'écrin moderne n'était pas si protecteur.

Depuis, le musée semble définitivement fermé.

Le bâtiment n'a pas résisté aux assauts de la

tempête Adrian en 2018. Il prend l'eau de toute part et semble

définitivement fermé.

2011-2018, un bâtiment digne de l'émission TV " Combien

ça coûte, ou l'argent du contribuable jeté par la

fenêtre"

Le Bastion.

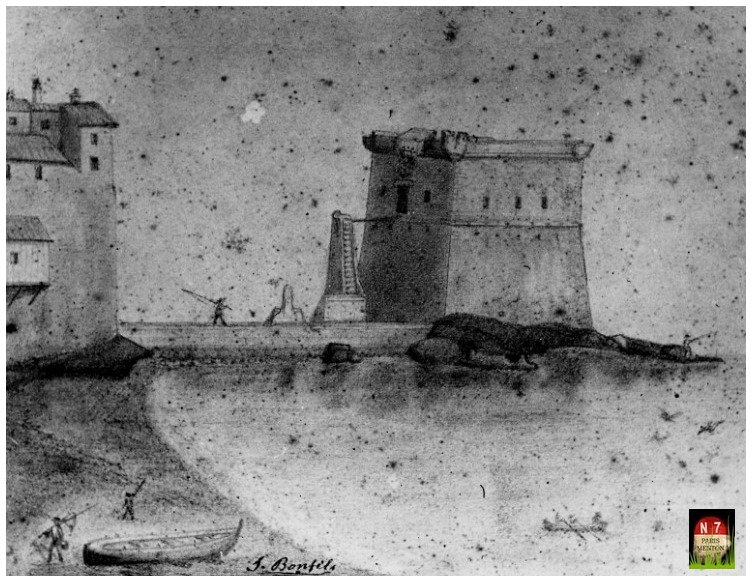

200 mètres plus loin, voila une construction qui

a traversé les âges, bien plus solide que l'ex musée

d'Art Moderne : le Bastion.

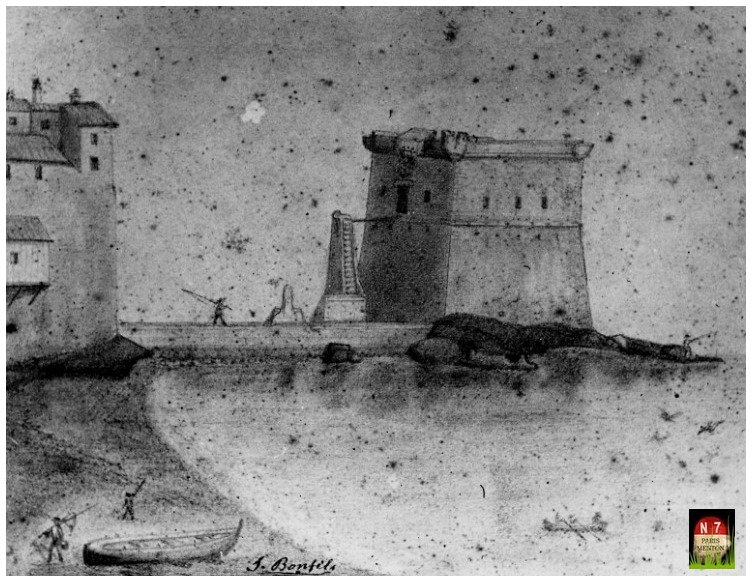

Le petit fort, dit le bastion, se trouve à la pointe

de la vieille ville entre les deux baies de Menton. Il est construit

sur la volonté du prince de Monaco, Honoré II.

L’ordonnance de 1618 stipule :

« Moi, prince Honoré II désire

que, sur le roc isolé, marquant la pointe de l’éperon

portant la ville fortifiée de Menton,

soit édifié un bastion qui avance dans la mer et devienne

la tête de la dite cité pour la défendre des flottes

ennemies ».

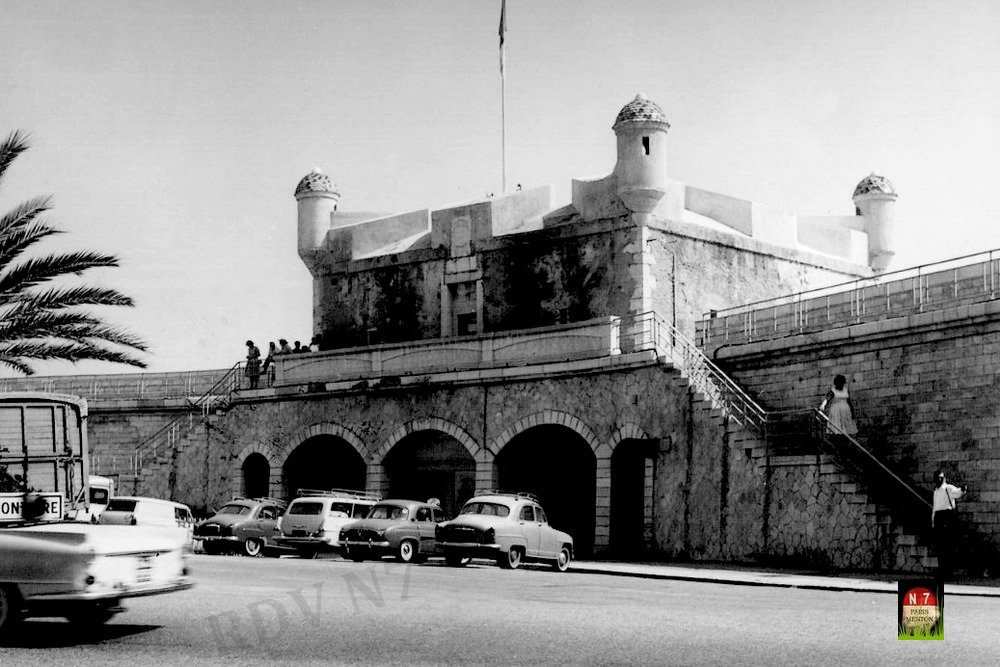

Le bastion défense

Le fort est alors isolé sur un îlot. On y

accède par un passerelle mobile en bois.

L’emplacement des poulies de ce pont-levis est encore visible

au-dessus de l’ouverture du premier niveau.

Il possède deux niveaux : un rez-de-chaussée et un premier

étage servant de magasin de poudre.

La plateforme, à onze mètres au-dessus de la mer, est

constituée d’échauguettes percées de meurtrières.

Quatre canons sont placés aux angles du fort. En plus de leurs

rôles défensifs, ils participent aux saluts des fêtes

religieuses.

Une petite garnison en assure la garde et le service.

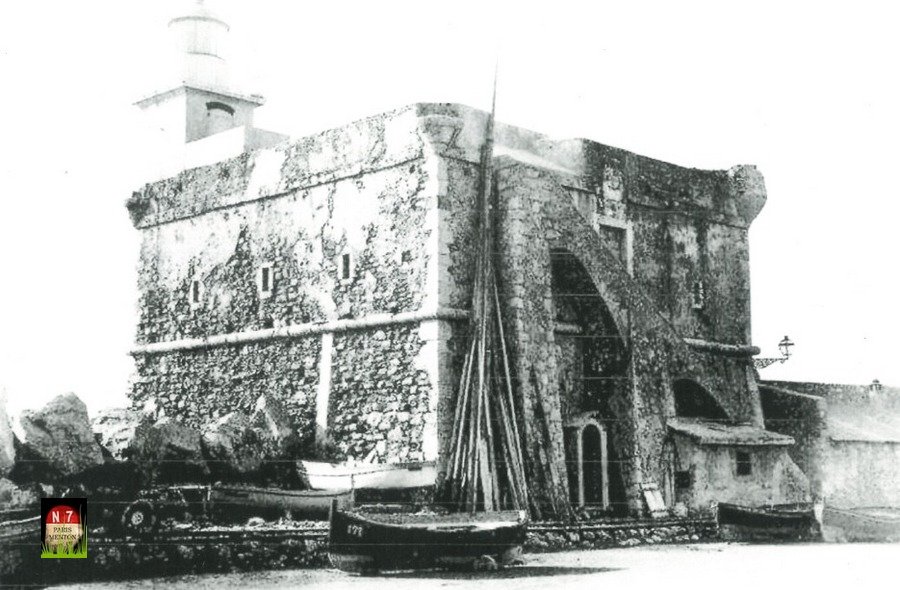

Le bastion phare.

Sous le Premier Empire, au début du XIXe siècle,

un pont-levis est installé en remplacement de la passerelle.

Le bastion fait office de prison durant la révolution de 1848.

Il est désarmé le 2 septembre 1860 et est aménagé

pour servir d’entrepôt de matériel, de grenier à

sel, ou de prison.

Avec les travaux d’aménagement du port (de 1869 à

1890), le bastion sert momentanément de support pour l’édification

d’un phare à feu fixe qui sera déplacé en

fin de travaux au bout de la jetée.

Le fortin n’est plus une forteresse isolée sur les rochers.

Après avoir fait l’objet de nombreuses locations, il est

abandonné en 1914.

Mais il devient à nouveau un bâtiment militaire lors de

la Seconde Guerre mondiale, les Allemands le transformant en blockhaus.

A la fin de la guerre, il est en ruines et délaissé pendant

de nombreuses années.

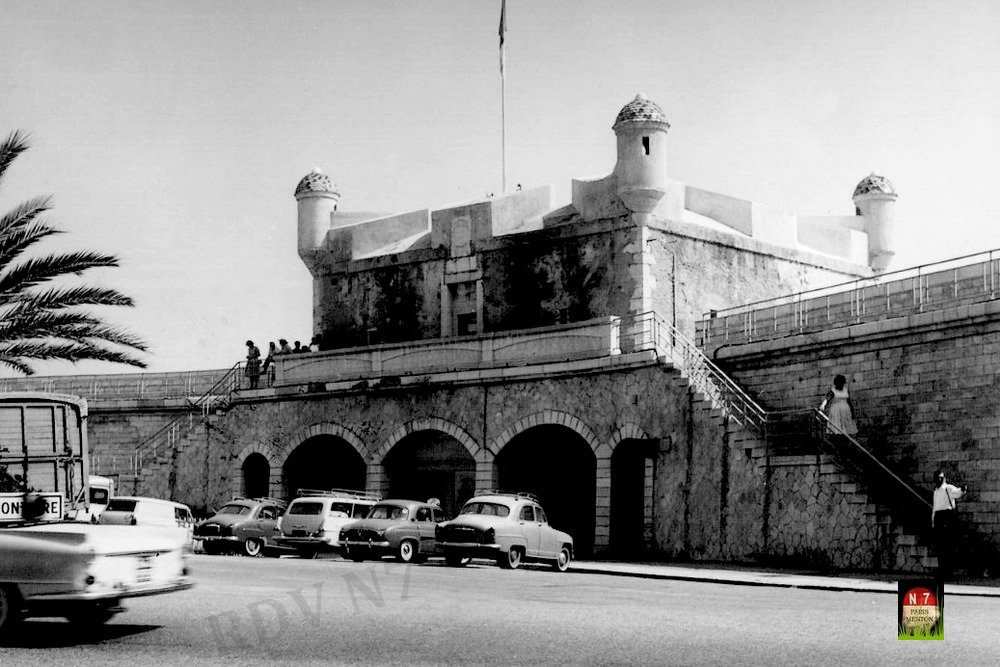

Le bastion musée.

(à gauche, en partie caché par la voiture, on distingue

le panneau Frontière... la fin de notre périple est proche)

Le maire de Menton, Francis Palmero, rencontre Jean Cocteau

au Festival de musique en 1955.

Dès le mois de septembre, il lui demande de décorer la

salle des mariages de l’Hôtel de Ville.

En 1957, il propose à l’artiste d’installer son musée

dans le bastion.

« A Menton, le maire, Monsieur Palmero, m’offre,

en échange de la salle des mariages que j’ai décorée,

un bastion au bout de la digue, où je pourrais mettre mes œuvres

comme Picasso dans le musée d’Antibes » écrit

Cocteau.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la valorisation

territoriale où de nombreux monuments anciens sont réhabilités.

Il est décidé, par un arrêté du 9 septembre

1959, que le bâtiment, propriété de l’Administration

de Domaine, peut être occupé pendant trente ans par la

ville de Menton pour y faire une salle d’exposition.

Une des conditions est la remise en état du fortin en accord

avec les services des Monuments Historiques et le paiement d’un

loyer. Le bastion sera finalement concédé à la

ville en 1960.

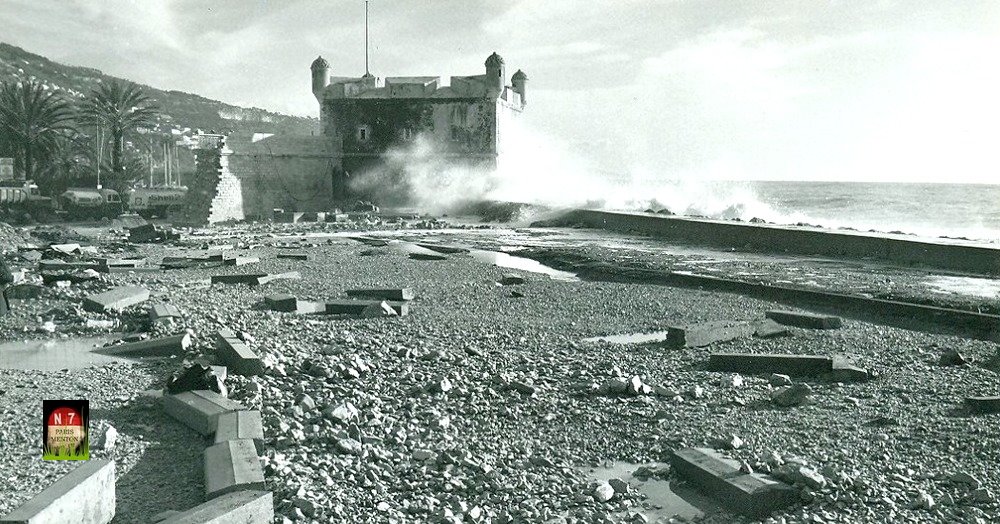

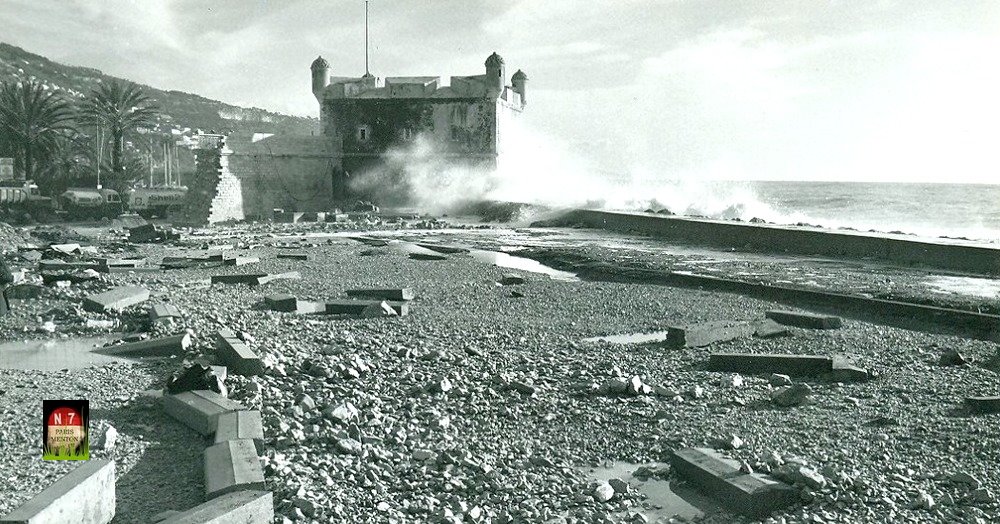

Coup de mer sur le bastion en 1977, lors de la finalisation des

travaux de l'esplanade.

La RN7 (à gauche) reçoit les embruns. Ça va faire

rouiller les bagnoles :-)

Les travaux pour l’aménagement du musée

commencent dès 1959. Il s’agit d’abord de faire restaurer

l’extérieur (les quatre échauguettes et le couronnement)

puis l’intérieur par des sociétés spécialisées

au vu de sa valeur patrimoniale.

La restauration prend en compte les détails composant les lieux

tels que le four qui devient un dispositif d’exposition, l’objectif

étant de conserver l’aspect de fortin au bâtiment.

Sur les plans, Cocteau envisage les salles d’exposition. Il entreprend

sur place des décorations notamment les fameuses calades (mosaïques

de galets).

Le bois est privilégié pour rappeler le plancher d’un

bateau car le lieu a les pieds dans l’eau.

Jusqu’au bout, le poète porte le projet malgré

ses problèmes de santé.

Il disparaît en 1963. Dès 1964, son fils adoptif, Edouard

Dermit poursuit les travaux selon ses vœux.

Le musée est inauguré le 30 avril 1966 en présence

de Francis Palmero, de Son Altesse la Bégum, d’Yvonne Labrousse,

Francine Weisweiller, Edouard Dermit …

Après six ans de travaux, Menton possède le premier Musée

Jean Cocteau au monde.

Source et extraits: https://www.menton.fr/Le-Bastion-retrouve-sa-gloire-d-antan.html

Après le Quai Monléon et le bastion, direction plein

nord par le Quai Bonaparte. (tracé bleu)

Le tracé rouge correspond à la traversée historique

de Menton bien avant la construction des quais.

En route -

Au rond-point, laissons le Bastion derrière nous et empruntons

le Quai Bonaparte.

Coincé entre le rivage et la vieille ville, ce boulevard du littoral

longe le vieux port et la plage des sablettes.

Aujourd'hui le vieux port est l'un des deux ports de plaisance de Menton

dans la baie de Garavan.

Mais remontons le temps.

Jusqu'au XIXe siècle, la traversée de la ville s'effectue

en partie en suivant l'antique voie romaine, seule voie menant vers

l’Italie, la Via Aurélia, devenue Via Julia Augusta au

premier siècle de notre ère.

Dans la vieille ville, c'est la Rue Longue, rue principale, étroite

et sinueuse, bordée d’échoppes, de tavernes et de

relais muletiers. (Tracé rouge sur la carte ci-dessus)

La voie romaine demeure l’axe de circulation de la ville ancienne

pendant toute la période médiévale, elle est fermée

par deux portes : la porte Saint-Antoine, côté France et

la porte Saint-Julien, côté Italie.

Au début du XVIII ème siècle, avec l’accroissement

de la population, Menton se tourne vers une économie moderne

fondée sur l’agrumiculture, l’oléiculture,

le commerce et le cabotage.

La rue Longue ne permet plus d’assurer le transit entre la France

et l’Italie : il faut désormais s’adapter à

l’évolution des transports et notamment aux activités

commerciales liées à la mer.

A cette époque, pas de quai, le pied des maisons en bordure de

mer donnait directement sur la grève ou reposait sur les rochers.

Tout le trafic pour l’Italie passait donc par l"étroite

rue Longue.

Après un décret de Bonaparte en 1808, pour des raisons

stratégiques et économiques, on décide de construire

un quai entre la mer et le rocher, afin de délester la rue Longue.

Il est construit sous l’Empire par Napoléon Bonaparte.

Il sera terminé sous le Second Empire.

Cet aménagement va radicalement modifier la perception de la

ville, les murs arrières des immeubles de la Rue Longue devenant

les façades donnant sur le quai.

En 1811.le quai Bonaparte a une largeur de 7 mètres et rejoint

la rue Saint-Michel.

En 1858, un rez-de-chaussée à arcades est édifié

devant le soubassement de rochers supportant les façades du quai

Bonaparte. Des boutiques y sont implantées.

Peut-être la plus ancienne photographie de Menton vers 1870.

Le quai Bonaparte est construit ainsi que le soubassement à arcades.

L'arrière des immeubles, qui avant la construction du quai donnait

directement sur la grève ou sur des rochers, se retrouve maintenant

bordé par la Route Impériale.

En 1902, le quai est élargi à 2 x 1 voie.

Pour cela, la voie ajoutée est supportée par une série

de 16 arches côté mer.

Depuis 1963, sept nouvelles arches complètent l’ensemble.

Après 1902, des arches permettent l'élargissement

du quai.

Et bien, maintenant que nous connaissons un peu mieux

l'histoire du quai Bonaparte, allons voir à quoi il ressemble

aujourd'hui.

Le Quai Bonaparte aujourd'hui.

En route -

Le quai, dans sa première partie arboré

de palmiers, est bordé côté mer d'un large trottoir

avec vue plongeante sur la plage des Sablettes en contrebas et la magnifique

baie de Garavan.

D'ici, si vous avez une bonne vue, ou des jumelles, on aperçoit

la frontière, but ultime de notre périple de 1000 Km.

Côté vieille ville, des restaurants, des

cafés, des glaciers et quelques boutiques occupent les fameuses

arcades de 1858, le plus souvent masquées par les auvents des

terrasses.

Les années 60. Quai Bonaparte et ses commerces entièrement

dédiés aux plaisirs de la plage.

Même lieu aujourd'hui, avec des commerces principalement basés

sur la restauration. Image réactive.

Les fameuses arcades, véritable soubassement de la vieille

ville, qui ont permis l'élaboration du quai.

Ici, avant 1858, les rochers sur lesquels se juchaient les immeubles,

étaient balayés par les flots.

Ici au n°11, ambiance estivale, sans chichis sous les arcades. Collection

Nathalie Rateau - Lagarde.

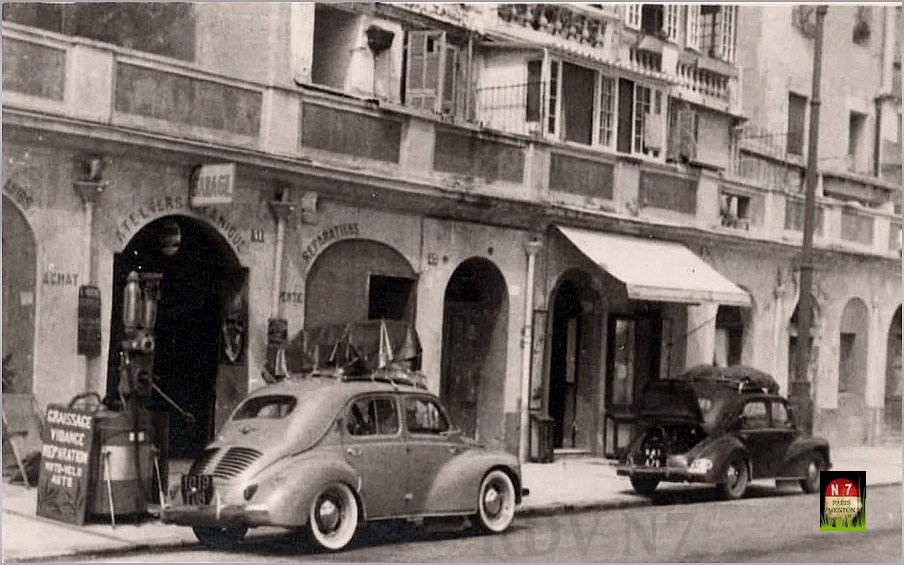

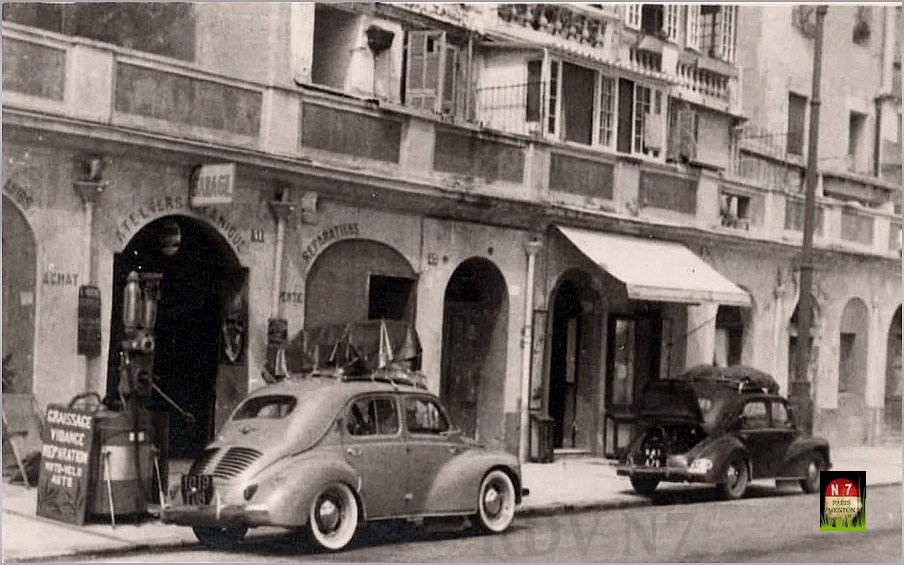

Là, au n° 41, le Garage Bonaparte, occupait 2 ou 3 arcades.

La plage des Sablettes, son parking, ses palmiers.

En 1902, 16 voûtes de soutènement permettent d'élargir

le quai qui devient à double voie de circulation.

|